脳卒中

私事ですが、5ヶ月前くらいに生まれて初めて“閃輝暗点”を経験しました。

※閃輝暗点とは

こちらのサイトに詳しい解説が出ています。

頭痛がない場合

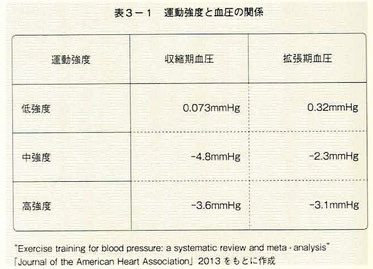

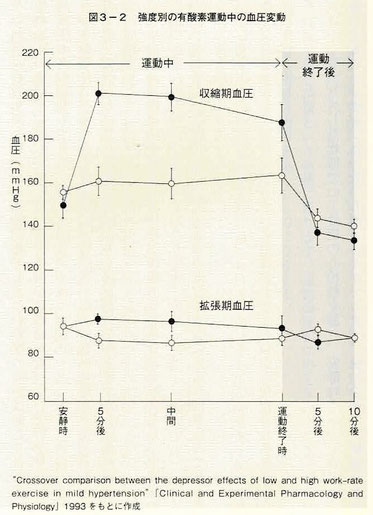

症状は一時的なものとして、特に治療は必要ありません。しかし何度も繰り返し起こる、なかなか治らないというときは眼科を受診しましょう。

頭痛を伴う場合

頭痛を伴う場合はもちろん、手足のしびれを感じる場合は脳神経内科・脳神経外科を受診しましょう。閃輝暗点は何らかの前駆症状として発生しています。その原因を突き止め、治療しないことには閃輝暗点の症状も改善しません。根本的な治療から始めましょう。

頭痛等、頭(脳)に関する違和感は何もなかったことと、右目の視力が気になっていたこともあり、今回は眼科に行きました。診断は“閃輝暗点”で、「今後、繰り返すようであれば脳も調べましょう」。ということになりました。

それから約1カ月後、専門学校時代の友人(といっても20歳近く年下)と、数年ぶりに会う機会を作ったのですが、彼は「入江FT」に熟知した鍼灸師で、飲んでいるときに「左脳が少しスティッキーだと思います」。とのことでした。

友人には1ヶ月前の“閃輝暗点”の話など、一切していなかったので、このいきなりの発言に正直驚きました。

「医者に行った方が良い?」と聞いたところ、検査をしても分からないレベルだと思うとのことで、生活習慣の他、入江FTの独特な施術法(週1回、20分程度)を教えてもらいました。時々サボってしまうことはあるのですが、続けるよう努力しています。

※入江FTとは、大村恵昭先生先生が開発されたオーリングテストを応用したものです。オーリングテストはアプライドキネシオロジーをベースにした診断法とされています。

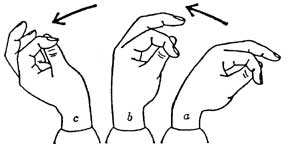

『漢方家であられた故・入江 正先生が漢方(湯液、鍼灸)のために開発した独自の診断法で、軽く指をスライドさせるだけで、他の筋力テストとは異なり、診断に利用する指に殆ど筋力を使わず、非常に微妙かつ精密な診断ができます。』

独特な診断法なので、なかなか信じて頂くのは難しいかもしれません。

さらに気になることは、この頃かこの前後かはよく覚えていないのですが、従来の血圧が収縮期、拡張期とも10mmHg前後高くなっていました。

「この血圧が少し高くなったのは何故だろう?」。遠慮することもなく、思ったことをそのまま“アスクドクターズ”にぶつけてみました。

『加齢による病的とはいえない程度の微細な梗塞があり、脳内の血流を低下させ、それが原因で脳の血流を本来の状態に維持するため、心臓のポンプの働きが増して、血圧をそれぞれ10mmHg程度上げているのではないでしょうか?』

回答は「No」ということでしたが、お一人の医師の方から、“脳血流自動調節機能”というものが脳には備わっているということを教えて頂きました。

この機能は脳自身が本来の血流を確保するために保持しているサーモスタットのような仕組みです。

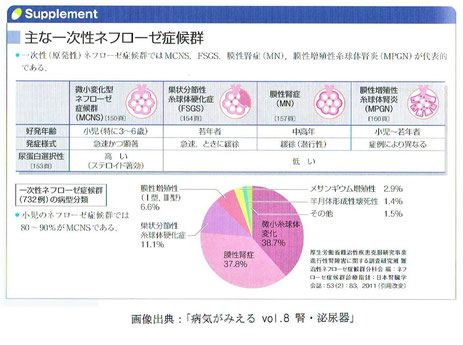

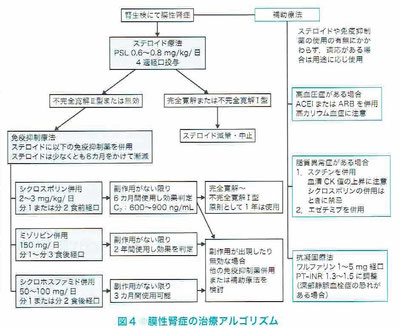

「いろいろあるなぁ」と思い、少し検索してみると以下の医学雑誌を見つけました。

興味の方が勝って購入しました。

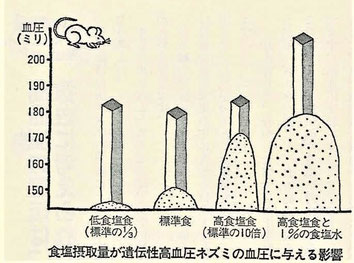

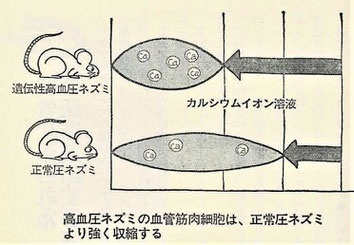

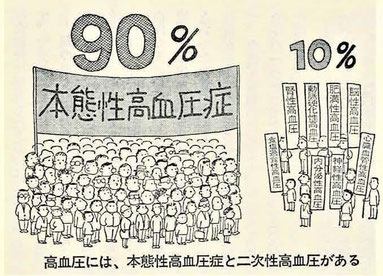

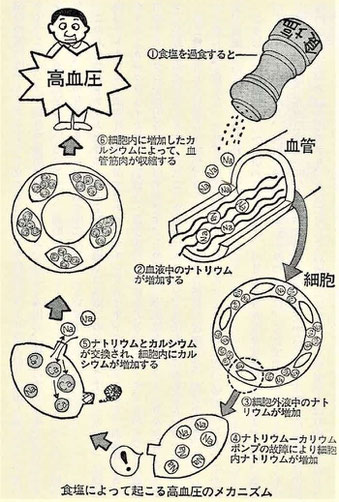

「何故、血圧と塩は関係が深いのか」について発見があったのでお伝えします。

【腎血流における自己調節のメカニズム】

『腎臓も強い自己調節を有している。これは腎血流そのものを維持するというよりも、糸球体濾過量(GFR)を維持するためであろう。GFRを一定に維持することで、生体は体液や電解質のバランスを保っている。

腎臓の自己調節のメカニズムは特殊であり、そのメカニズムは尿細管糸球体フィードバックと呼ばれている。腎臓は傍糸球体装置の遠位尿細管に存在する緻密斑において、塩化ナトリウム(NaCl[塩])の濃度を感知して腎細動脈の血管抵抗を変化させている。血圧が低下すると糸球体の静水圧が低下し、GFRが低下する。』

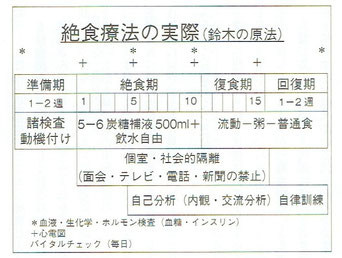

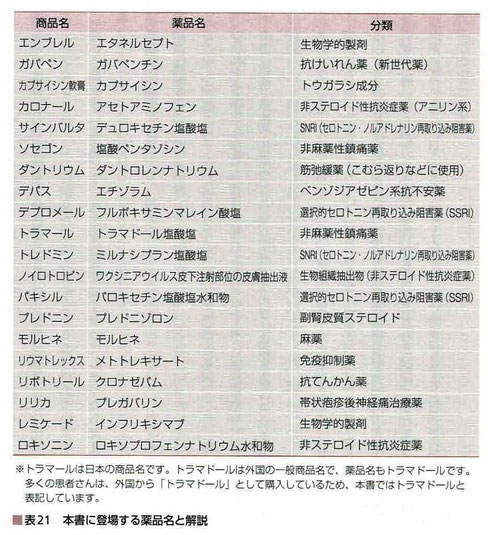

長い前置きでしたが、今回拝読させて頂いたのは、『脳卒中 専門医が説き明かす 病気の前兆・急性期対処法・予防法』という本です。何はともあれ、基本的なことを知りたいと思い購入しました。

目次

第1章 脳卒中ってなに?

●脳卒中ってなに?

・「出血」

・「虚血」

●脳卒中のメカニズム

・脳出血のメカニズム

・くも膜下出血のメカニズム

・脳梗塞のメカニズム

第2章 脳卒中―その原因?

●脳卒中の危険因子

・高血圧

・喫煙

・脂質異常症(高脂血症)

・糖尿病

・心房細動

・過度の飲酒

・コントロールできない危険因子について

●脳卒中を起こすその他の病気

●脳卒中と加齢現象

コラム セカンドオピニオン

第3章 脳卒中かな?

●くも膜下出血の症状

●脳梗塞・脳出血の症状

・痛みについて

●実例解説

・突然の激しい頭痛/嘔吐/意識障害

・物が二つに見えて歩くとよたつく

・左側がよく見えない

・右手と右の口角がしびれる

・左手と左足に力が入らない

・急に右手と右足が動かなくなり、意識状態も悪く話せなくなった

・左半身がしびれたと思ったら、だんだん左側が動かなくなった

・言葉が話せない

・突然倒れて、左側がまったく動かせない

コラム 脳卒中を疑ったら救急車

第4章 脳卒中―知ってて安心 治療法あれこれ?

●くも膜下出血の治療

・クリップ術

・血管内手術(コイル塞栓術)

・急性水頭症に対する治療

・血管攣縮に対する治療

●脳出血の治療

・外科療法

・薬物療法

●脳梗塞の治療

・急性期の治療

●慢性期の再発予防

第5章 脳卒を予防するには?

●高血圧のコントロール

●脂質異常のコントロール

●糖尿病のコントロール

●喫煙のコントロール

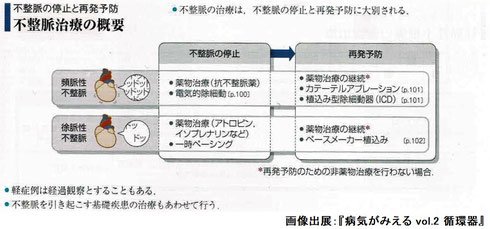

●心房細動のコントロール

第1章 脳卒中ってなに?

●脳卒中ってなに?

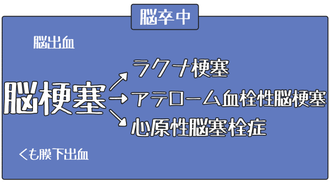

・脳の血管の病気によって急に発病する病気が「脳卒中」である。

・虚血は約75%、出血が約25%である。

・「出血」

-脳の中(脳実質)に出血するのが「脳出血」で約80%。

-くも膜と脳の間に出血するのが「くも膜下出血」で約20%。

・「虚血」

-脳の動脈が詰まってそこから先の脳の一部の組織が死んでしまうのが「脳梗塞」である。

-静脈が詰まるのが「脳静脈血栓症」だが、これは稀な病気である。

-[一過性脳虚血発作(TIA)]:脳の血液は5分間ほど途絶えると組織は死んでしまう。血流が再開すれば症状は一時的で元に戻る。そのような症状が軽いものを一過性脳虚血発作という。発症後の3ヵ月間で約20%の人は脳梗塞を発症、しかもその半分は2日以内に起こると考えられている。従って、一過性脳虚血発作後は速やかに病院に行くべきである。

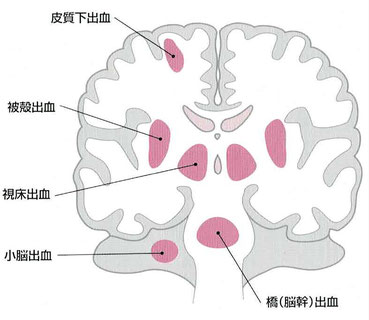

●脳卒中のメカニズム

・脳出血のメカニズム

-[高血圧性脳出血]:穿通枝と呼ばれる細動脈(1mm未満)が破れることによって発症する。これは高すぎる血圧が血管にダメージを与え続けついに破れる。

-出血部位は「被殻出血」「視床出血」「小脳出血」「橋出血(脳幹出血)」である。

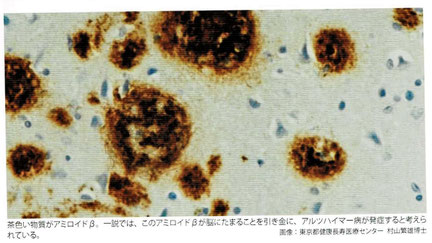

-[アミロイド血管症]:アルツハイマー病の原因とされているアミロイド蛋白が、脳の表面の比較的浅いところにある細い動脈の壁に溜まったもの。

-[動静脈奇形(血管奇形)]:比較的若い人に起こる脳出血では血管の奇形による場合がある。

・くも膜下出血のメカニズム

-脳は3層の膜で覆われている。外側から硬膜、くも膜、軟膜である。くも膜と軟膜の間にくも膜下腔という隙間がある。ここには髄液が流れており、このくも膜下腔に出血するのがくも膜下出血であるが、外傷による出血の場合はくも膜下出血とは言わない。外傷によらない出血の原因の大部分は動脈瘤からの出血である。

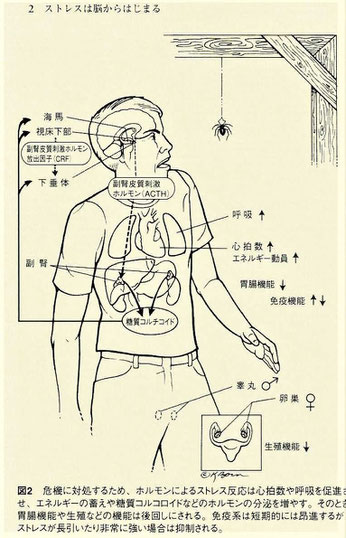

-動脈瘤は動脈にできた袋状のコブのようなもので、比較的太い動脈の分岐部にできることが多く、脳の表面で出血する。極度のストレスや過労、急激な血圧変化、排便時の力みなどが引き金になる。

-突然の殴られたような激しい頭痛は出血時に頭蓋骨の中の圧力が一気に高まるためである。

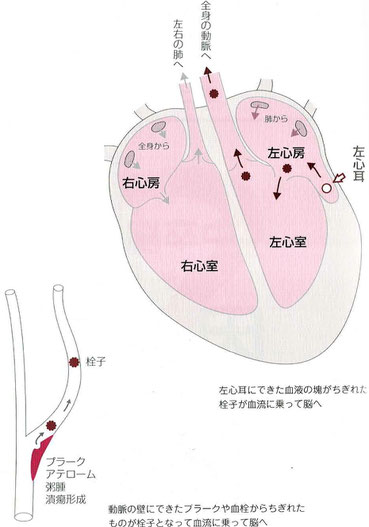

・脳梗塞のメカニズム

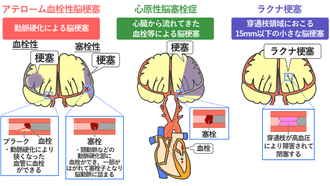

-数ミリ程度の主幹動脈が粥状硬化(アテローム硬化:コレステロール等が血管の壁に堆積する)して厚くなり、血管が細くなったり閉塞したりする。このような脳血栓症を「アテローム血栓性脳梗塞」という。

-1ミリより細い動脈を穿通枝と呼ぶ。急に細い血管になるため血圧の影響を受けやすい。この穿通枝が動脈硬化を起こして詰まった状態を「ラクナ梗塞」という。ラクナ梗塞は小さな梗塞がほとんどなので、すぐに命の危険はないが運動神経を巻き込むと運動麻痺を起こす場合がある。ラクナ梗塞が増えていくと認知障害が現れる場合がある。

-アテローム血栓性脳梗塞もラクナ梗塞も、動脈硬化が原因であり、心臓の問題ではないため「非心原生脳梗塞」とも呼ばれる。

-上流から塊(栓子)が流れてきて血管を詰まらせるのが「脳塞栓症」である。塊は心臓の中か上流の太い血管の壁にできた血液の塊である。

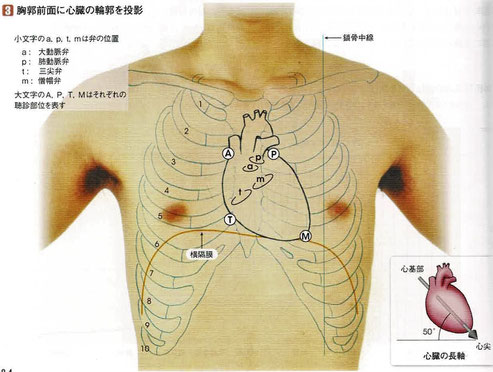

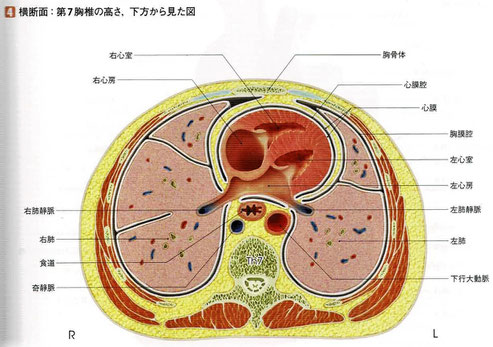

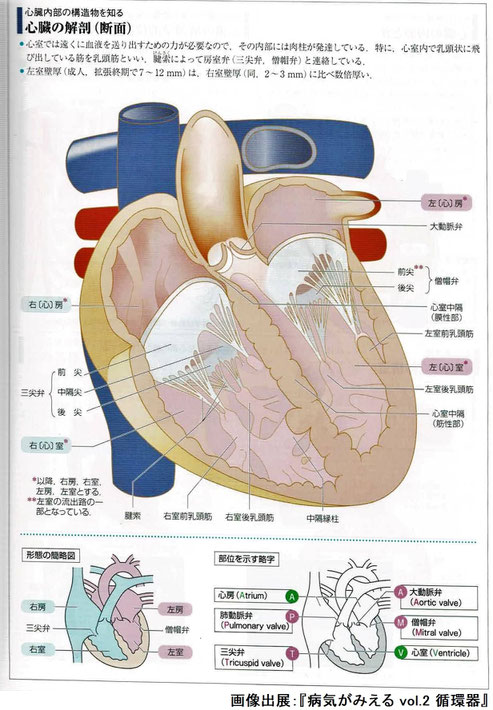

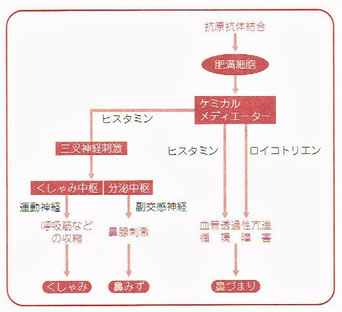

-心臓内で塊ができる原因で1番多いのは心房細動である。左心耳に血液の塊ができ、それがちぎれて血液に乗って脳へ移動し血管を詰まらせて脳塞栓症を引き起こす。その他、急性心筋梗塞直後や心筋梗塞後の心室瘤、弁膜症、先天性心疾患などが原因とされている。これらを「心原性脳塞栓症」という。

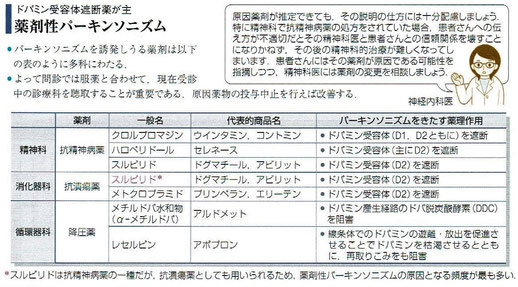

第2章 脳卒中―その原因?

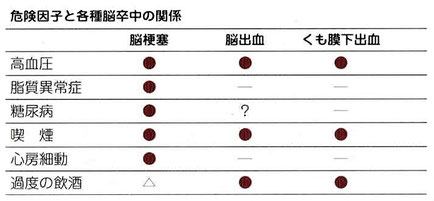

●脳卒中の危険因子

・高血圧

-血圧が高いと血管を傷つける。特にすべての脳卒中の原因になる。

・喫煙

-喫煙も高血圧同様、すべての脳卒中の危険因子だが特にくも膜下出血が多い。これは喫煙により脳動脈瘤が形成されやすいためである。

-喫煙は血管を収縮させる作用がある。また、活性酸素は血管内被や血管壁の平滑筋を傷つけ、動脈瘤につながる。

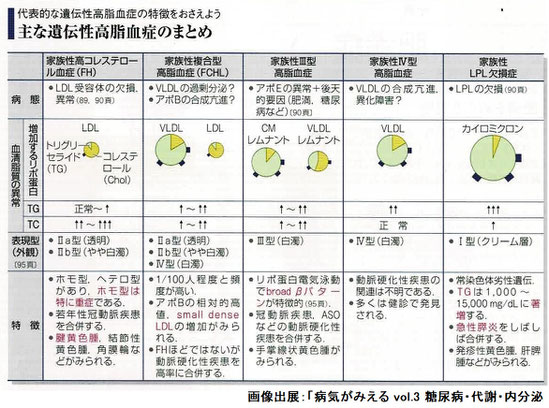

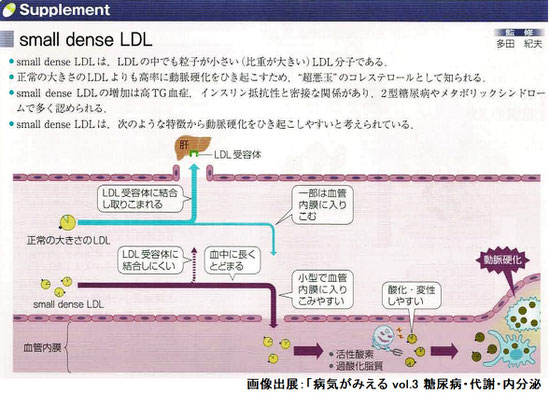

・脂質異常症(高脂血症)

-脂質異常症は血液ベトベト状態のことで、粘っこい血液が血管の壁に張り付いて血管に悪さをする。

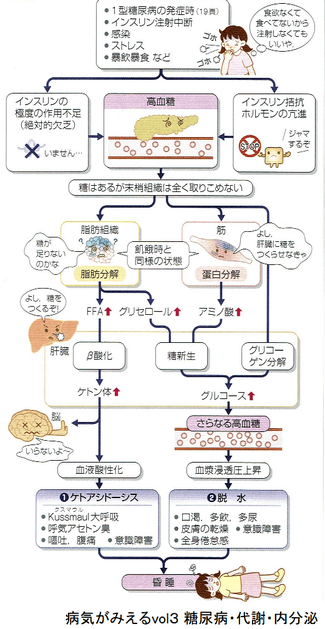

・糖尿病

-非心原性脳梗塞(脳血栓症)の危険因子である。

・心房細動

-心原性脳塞栓症の一番多い原因は心房細動である。

・過度の飲酒

-脳出血とくも膜下出血については飲酒は完全に危険因子であるが、脳梗塞については、ごく少量の飲酒は必ずしも悪くないとされている。

・コントロールできない危険因子について

-日本人であること、加齢、家系、遺伝子については研究中である。脳卒中の中ではくも膜下出血が該当する。これは動脈瘤が家族歴と関係があるからである。

●脳卒中を起こすその他の病気

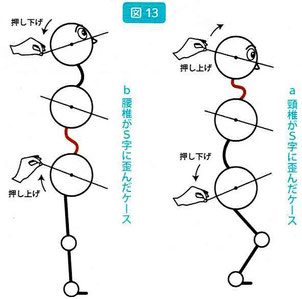

・動脈は外膜、中膜、内膜の三層構造になっており、この膜が傷つき血管の壁が避けるのが「動脈解離」である。日本人では椎骨動脈が頭蓋骨に入る部分で多くみられる。症状はどこの膜が損傷されるかによって異なる。

・「もやもや病」は原因不明の難病指定疾患である。内頚動脈が狭くなったり閉塞するとともに、血流を補うために細い動脈が細かい網のように発達する。この様子を血管造影などで観察するとタバコの煙のようにモヤモヤして見えるためにこの名前が付けられた。成人では脳梗塞の原因だけでなく、もやもやした血管が破綻して脳出血も引き起こす。

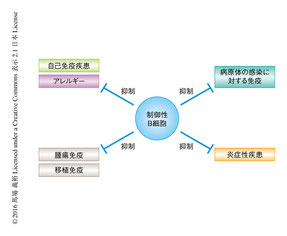

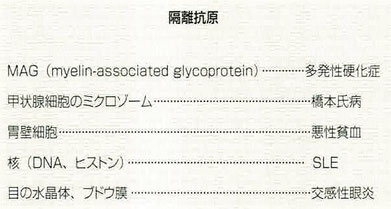

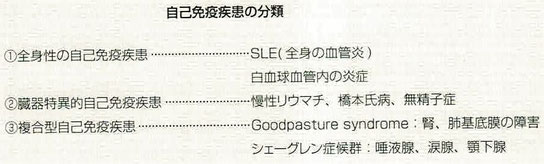

・「血管炎」は大小の動脈に限らず、静脈、毛細血管でも発症する。原因は解明されていないが、ウィルスや薬品に対する免疫の過剰反応によるものと考えられる。

●脳卒中と加齢現象

・脳卒中の1番の危険因子は加齢による血管の老化である。

第3章 脳卒中かな?

●くも膜下出血の症状

・一番の特徴は突発する激しい頭痛である。また、嘔吐や意識障害を起こすが、脳梗塞や脳出血のように手足の痺れで症状が始まることはない。ただし出血の後遺症として身体に麻痺が出る可能性はある。

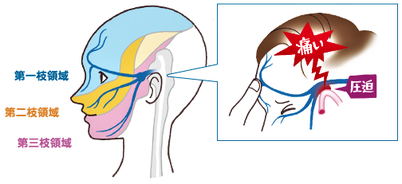

・動脈瘤破裂による場合、数日前から膨らんだ動脈瘤によって脳の神経や組織が圧迫されることで、物が二重に見えたり、めまいや吐き気、軽い痙攣などの前兆がみられたりすることもある。少量の出血の場合の突発的な頭痛は、必ずしも激痛とはいえない。

●脳梗塞・脳出血の症状

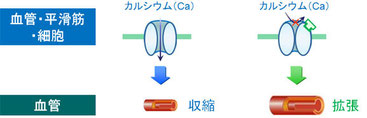

・脳卒中は障害された部位により症状の発症場所が異なる。

-左脳中央前部:右半身の運動麻痺。

-脳後方部:視野障害

-右利きでは多くは左脳:失語症(前より⇒運動性失調[言葉を発せない]、後ろより⇒感覚性失語[言葉の意味が分からない])

-視床下:脳の視床は感覚の集合点で口角や手の感覚も司っているため、この両方にしびれがある場合は視床が関係している可能性がある。

-血栓溶解療法を受けるためには発症から3時間30分以内に診察を始める必要がある。

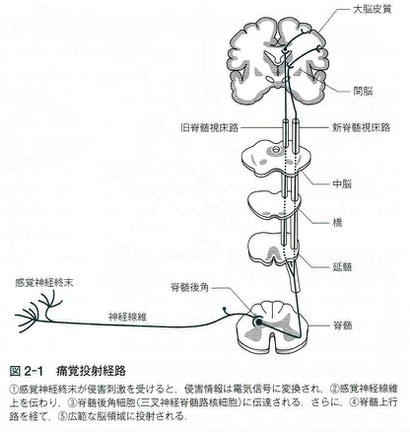

・痛みについて

-脳梗塞では通常、頭痛はない。これは、脳自体は痛みを感じず、痛みを感じるのは脳を包む膜や血管が引っ張られたり押されたりすることで感じるからである。

第4章 脳卒中―知ってて安心 治療法あれこれ?

●くも膜下出血の治療

・クリップ術(開頭手術)

-動脈瘤にクリップをかけて動脈瘤の中に血液が流れないようにして破裂を防ぐ。

-呼吸や血圧が安定していて昏睡状態ではない状態に適用可能である。

-直接動脈瘤を処置するので再出血予防には最も確実な方法とされている。

-脳の奥深くの場合は手術が困難である。原則として発症から72時間以内に施術する。

-クリップで対応できない大きさの動脈瘤や場所的に困難な動脈瘤で、大きなものはトラッピング術、小さすぎるものはコーティング術を行う。

・血管内手術(コイル塞栓術)

-開頭手術ができない場合や脳の奥深くのためクリップ術が難しい場合などに適用される。

-動脈瘤のサイズや大きな脳出血を伴っている場合には適用できない。

-足の付け根の動脈からマイクロカテーテルを入れて、脳の動脈瘤まで到達させコイルを瘤の中に詰め込み、瘤に血液が入らないようにする。

-開頭していないため、術中に再出血するとすぐに対処できない。また、瘤の中に血栓があると、押し出されて運ばれる危険もある。

-術野の観察はX線透視下になるので被ばくは避けられない。

・急性水頭症に対する治療

-くも膜下出血により脳脊髄液の流れが妨げられると、急性水頭症の状態になることがある。この場合、余分な脳脊髄液を体外に排出する(髄液ドレナージ)。また、長期的にドレナージが必要な場合は、シャント手術(脳脊髄液を排出するための経路を作る手術)を行う。

・血管攣縮に対する治療

-くも膜下出血では出血後4日目頃から14日目頃にかけて、出血にさらされた血管(動脈)が攣縮という状態になる時期がある。治療には抗血小板薬、血管収縮を抑制する薬、血管を弛緩させる薬を使って血流を保つようにする。場合によってはバルーンによる血管内治療を行う。

-この治療はクリップ術やコイル塞栓術といった再出血の治療後に行う。

●脳出血の治療

・脳出血は出血量が微量な場合はやがて吸収されてしまうので、症状もなく自分でも気づかないうちに治ってしまう。通常、抗血栓薬を服用していない場合は1時間程度で止血される。これらの原因の大部分は高血圧性脳出血である。

・外科療法

-開頭血種除去術:開頭して血の塊を直接取り除き止血する。

-CT定位的血種吸引術:頭蓋骨に小さな孔を開けて血種を細い管で血腫をふいだす方法。手術は出血部分が完全に止血されていなければならない。CT装置を使うので被ばくも避けられない。

-神経内視鏡手術:頭蓋骨に開けた小さな孔から神経内視鏡(ファイバースコープ)を操作して血腫を見つけて吸引する。

-脳室ドレナージ:頭蓋骨に開けた小さな孔から細い管を通して溜まった血腫などを排出するが、平均して1週間くらい留置しておく。これをドレナージという。

・薬物療法

-血圧を下げる薬:降圧目標は患者さんの状態を診ながら医師が検討する。

-むくみを抑える薬:脳浮腫により頭蓋内圧が亢進すると脳ヘルニアのリスクが高まる。この場合、浸透圧性利尿薬が使われる。

-痙攣を抑える薬:脳出血発症後、最初の2週間は「痙攣」がしばしば見られる。抗てんかん薬が使われる。

●脳梗塞の治療

・急性期の治療

-脳梗塞の治療は急速に進歩している。静脈注射のtPAは血栓を溶かす。太い血管閉鎖はカテーテルで除去する。いずれも時間との勝負である。

-静脈tPA血栓溶解療法:発症から4時間30分以内に投与する必要があるが、検査に約1時間かかるため、実際の猶予は3時間30分である。検査が必要なのは詰まった血栓を溶かし、血流を再開する際出血のリスクがあるためであるが、脳梗塞によって組織や血管が痛むため危険は高くなる。

-血管内治療:2015年以降、大腿動脈や上腕動脈の血管内にカテーテルを通して血栓を除去する方法は急速に進歩している。特にこの治療の利点は8時間まで対応可能な点である。

-虚血する箇所は時間制限があるが、それ以外の部位の機能は働いている。そのため、後遺症を最小限にするために、速やかに病院に搬送することが求められる。

●慢性期の再発予防

-高血圧、脂質異常症、糖尿病のコントロールと喫煙、節酒の徹底が重要である。

-抗血栓薬の服用。抗凝固薬で有名なワルファリンはビタミンKを避けなければならない。なお、これらの薬は出血すると止血に時間がかかるので注意しなければならない。

第5章 脳卒を予防するには?

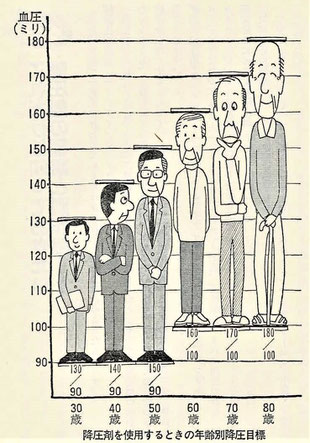

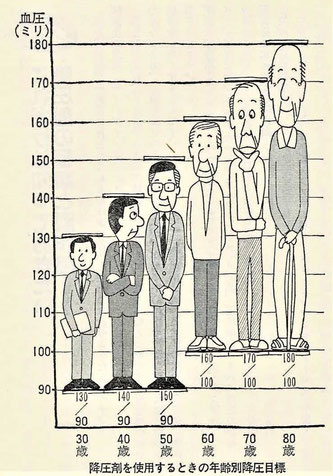

●高血圧のコントロール

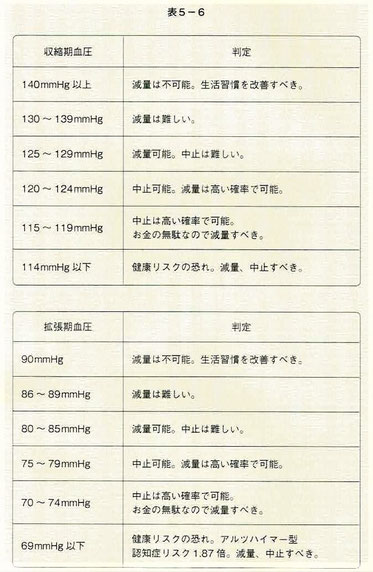

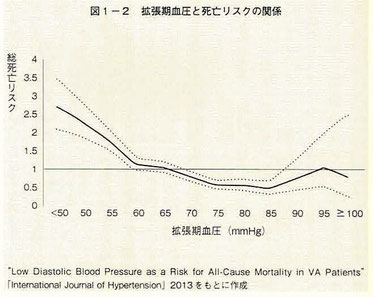

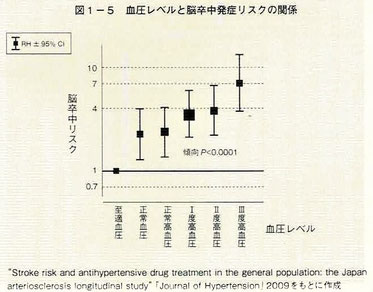

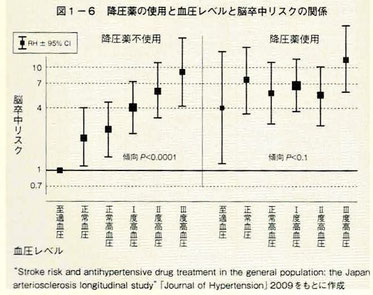

-脳卒中予防の観点からは血圧は低い方が良いが、低すぎる血圧は心臓の働き阻害するなど危険である。

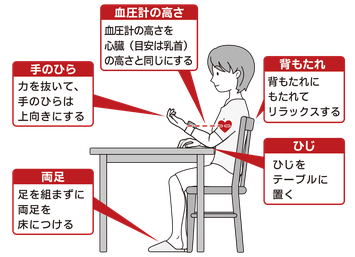

-「白衣高血圧」や「仮面高血圧」などが指摘されているが、最近では家庭血圧が重視されている。測定は起床後(起床から1時間以内)と就寝前の1日2回の測定が望ましい。

※【家庭血圧】とは(オムロン様より)

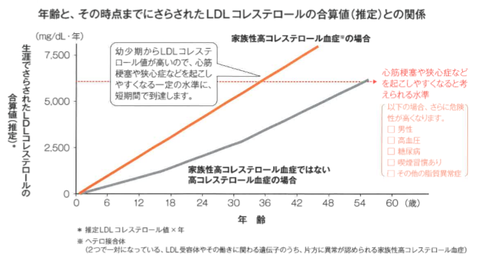

●脂質異常のコントロール

-LDLやHDLなど人間が1日に必要とする総コレステロール量は1,000~1,500mgとされ、その3分の2か肝臓で作られている(内因性)。残りの3分の1は食物から作られる(外因性)。食物からの摂取が少ないと肝臓はどんどんコレステロールを作り、多いと控える。

-LDLとHDLの割合は食べ物や生活習慣に左右される。このLDLとHDLのバランスが崩れると「脂質異常」という状態になる。これは重要なポイントである。

●糖尿病のコントロール

-近年の研究では厳格な食事療法が低血糖発作を起こす原因になることが指摘されており、以前に比べるとやや緩くなっている。

●喫煙のコントロール

-大規模研究において、禁煙は冠動脈疾患、脳卒中、各種のガン、慢性呼吸不全などに有効であることが明らかになっている。

-タバコの煙の中には70種以上の発ガン物質が含まれており、特に有名なものはタール、ニコチン、一酸化炭素、シアン化水素、ダイオキシンなどである。

-タバコは喫煙者だけでなく、受動喫煙の問題も大きい。

●心房細動のコントロール

-心房細動は加齢とともに起こりやすくなるが、高血圧があると頻度は高くなる。

-心房細動の問題は左心耳に血液の塊ができやすく、それがちぎれて血液に乗って脳へ移動し血管を詰まらせて脳塞栓症を引き起こすことである。

感想

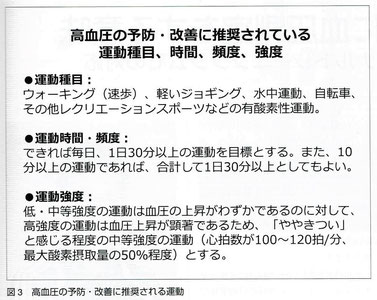

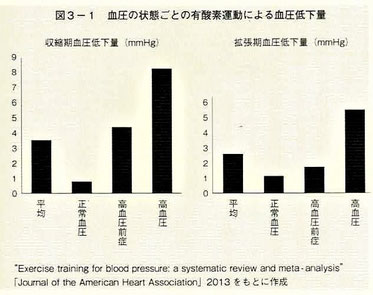

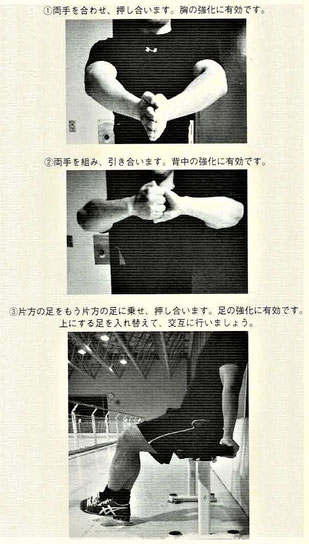

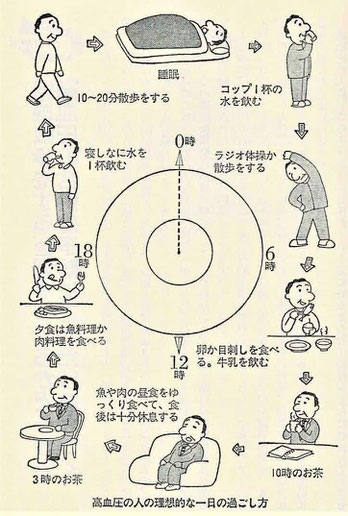

現在、食事は塩分の取りすぎに注意しています。また、日課にしているのが速歩(30分)と簡単な下半身の筋力および握力の強化なのですが、速歩を+10分(計40分)、簡易筋トレの回数を少し増やそうと思っています。

ご参考1:“脳梗塞の原因とは?症状や前兆・予防方法から治療の流れまで全て紹介!”

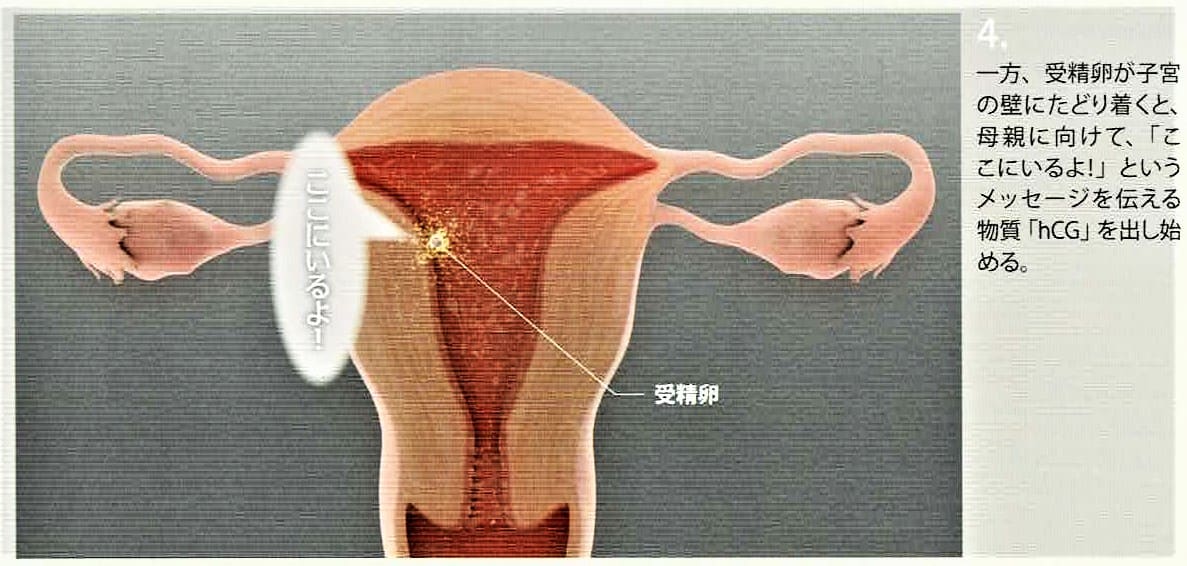

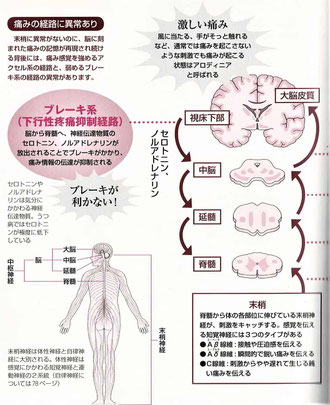

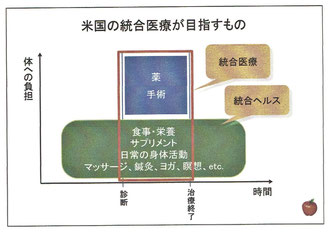

こちらは学研のCocofumpというサイトに掲載されていたもので、下の図もそこから拝借しました。

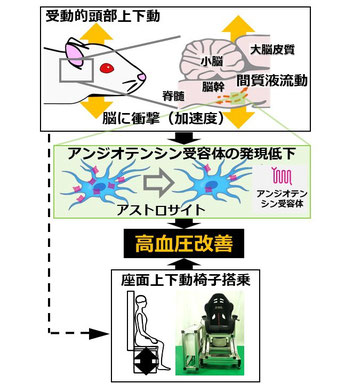

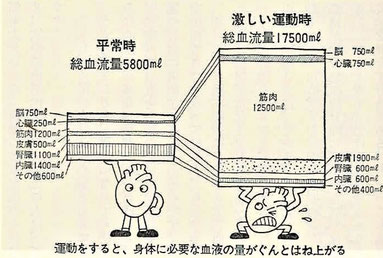

画像出展:「国立循環器病センター」

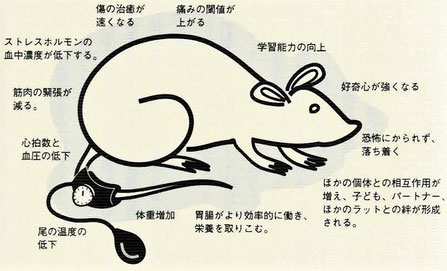

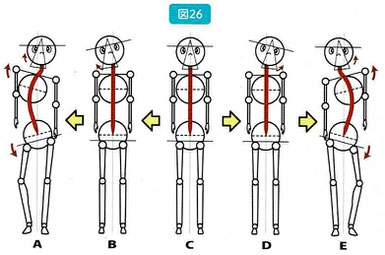

『軽いジョギング程度の運動中、足の着地時に頭部(脳)に伝わる適度な物理的衝撃により、脳内の組織液(間質液)が動きます。これにより脳内の血圧調節中枢の細胞に力学的な刺激が加わり、血圧を上げるタンパク質(アンジオテンシン受容体)の発現量が低下し、血圧低下が生じることが、高血圧ラットを用いた実験で分かりました。

さらに、この頭部への物理的衝撃を高血圧者(ヒト)に適用すると、高血圧が改善することを世界で初めて明らかにしました(図)。』

ご参考3:“血圧を下げすぎてはいけない!?脳梗塞の血圧管理”

高い血圧は下げるものと考えられていますが、脳梗塞の場合は慎重な血圧管理が必要です。

脳梗塞急性期に血圧を高めに保つ理由、それは、脳の血流が減少している状態であるため、血圧を下げることで脳のダメージが悪化する可能性があるからです。特に急性期の場合、“脳卒中治療ガイドライン2015”では、以下のように「止むおえない場合に限って、降圧治療を行っても良い」。ということが示されています。

『脳梗塞急性期には収縮期血圧>220mmHgまたは拡張期血圧>120mmHgの高血圧が持続する場合や、大動脈解離・急性心筋梗塞・心不全・腎不全などを合併している場合に限り、慎重な降圧療法を行っても良い』

なお、“急性期”をすぎ、"亜急性期”や“慢性期”については以下のようになっています。

亜急性期

●頚動脈や脳主幹動脈に50%以上の狭窄のない患者さんでは、徐々に降圧(85-90%、収縮期160mmHg程度)を行う。

慢性期

●収縮期140mmHg、拡張期90mmHgを目標に降圧を行う。

ご参考4:自分自身の家庭血圧

3月15日から4月7日までの19日間、朝(食前)、日中(15時前後)、夜(21時前後)の1日3回、血圧を測定してみました。

朝は127.3(収縮期)-75.9(拡張期)とやや高めでしたが。全平均は114.2-68.3と心配するような値ではありませんでした。

やはり、自宅で計画的に血圧測定してみることが必要だと思います。また、計測時は前傾姿勢にならないように注意しました。

画像出展:「正しい測定方法で正確な血圧値(オムロン)」

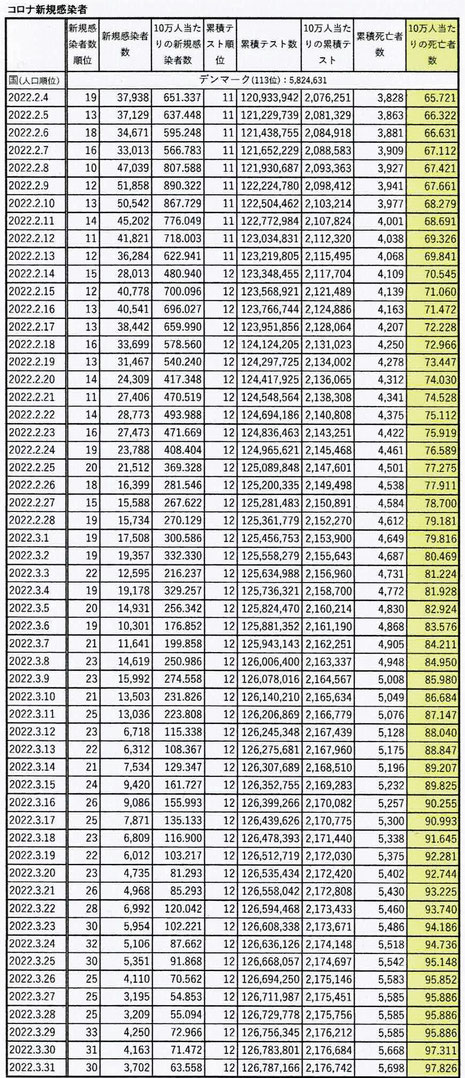

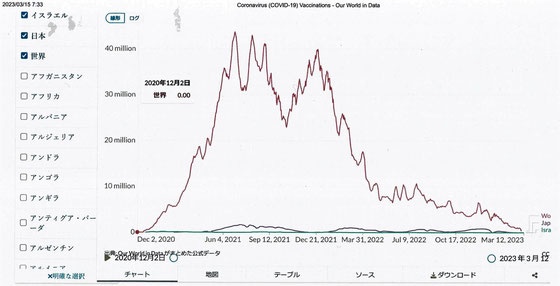

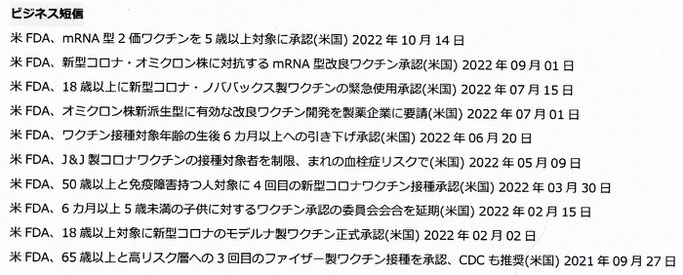

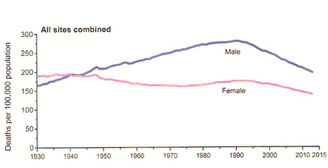

コロナ worldometer

約1世紀ぶりのパンデミックに遭遇し、「これはいつまで続くのだろうか」という思いから、2020年8月初旬より『worldometer』というサイトを利用してデータを取り始めました。

『Worldometer は、開発者、研究者、ボランティアからなる国際チームによって運営されており、世界の統計を示唆に富む、時代に即した形式で世界中の幅広い視聴者に提供することを目標としています。これは、米国に拠点を置く小規模の独立系デジタル メディア会社によって発行されています。当社は政治、政府、企業とは一切関係がありません。さらに、当社にはいかなる種類の投資家、寄付者、助成金、後援者もいません。当社は完全に独立しており、複数のアド エクスチェンジでリアルタイムに販売される自動プログラマティック広告を通じて自己資金で運営しています。

新型コロナウイルス感染症に関するデータについては、政府の通信チャネルから直接、または信頼できると判断される場合には地元のメディアソースを通じて間接的に、公式報告書からデータを収集します。各データ更新のソースは「最新の更新」(ニュース) セクションに記載されています。タイムリーな更新は、世界中のユーザーの参加と、増え続ける 5,000 を超えるソースのリストからデータを検証するアナリストと研究者のチームの献身的な取り組みのおかげで可能になっています。』

当時のいきさつ等にご関心があれば、ブログ“スペイン風邪と新型コロナ2”をご覧ください。

当初は2021年末まで頑張ろうと思い、ほぼ毎日集計をしていましたが、2021年の年末もパンデミックが落ち着く様子はまったく見えませんでした。集計は2022年を経て、ついに2023年に入りました。「いい加減、きりがないな」と思い、「2023年末で止めよう」と考えていたところ、日本では5月8日にインフルエンザと同じ位置づけの5類に移行し、感染者数は定点観測として続いていますが、『worldmeter』の中では、日本の情報が全くアップデートされなくなったため、このタイミングで終わらせることにしました。

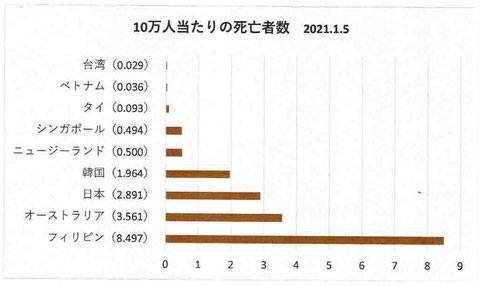

各国のデータの取り扱い、集計方法などは同じであるとは言えず、対象データなどもバラツキがあるため、比較するのはかなり無理があるのですが、そうは言っても、比較したいとの思いから「人口10万人当たりの死亡者数」のデータに絞り、日本以外では東アジアの韓国、台湾、東南アジアのフィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、そしてオセアニアのオーストラリア、ニュージーランドの計9ヵ国を比較することにしました。

なお、データは各国の集計開始時期を合わせるため2020年12月からとし、最後を2023年3月、月別にまとめでデータで集計しました。

最も少なった国はシンガポールの29.34人で、最も多かった国はニュージーランドの80.00人でした。単純に9ヵ国の平均値は60.58人、日本は4番目(下から4番目)に少ない58.52人でした。

地域的には東南アジア、東アジア、オセアニアの順です。特に東南アジアの4か国は2022年2月頃から横ばい傾向になっており、東アジア、オセアニアとは大きく異なっています。理由は分かりませんが注目に値します。

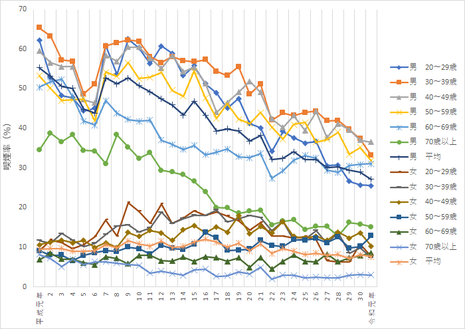

日本ではマスク着用など公衆衛生の意識が強く、ブースター接種は6回目、7回目を数える方もおり、他国に比べ積極的ではあるものの、今一つ、その積極的なワクチン接種が死亡者数の抑制につながっているのか不透明です。(ワクチン接種に関してご興味あれば“免疫学者の告発1”をご覧ください)。

グラフを見ると台湾、ニュージーランドなど多くの国が「ゼロコロナ」で規制をしたものの、「ウィズコロナ」に切り替えざるを得ない事態に遭遇したことが分かります。日本では規制の徹底が難しいこともあり、最初から緩やかな規制でスタートしました。PCR検査が一向に増えないこととや、保健所依存の対応、政府のリーダーシップの欠如等が大きな問題となっていましたが、緩やかな規制は悪くなったのだろうと思います。

2022年2月2日付けで、『デンマーク、コロナ規制を全て撤廃 EUで初』というニュースがアップされました。

『デンマーク国家保健委員会のソレン・ブロストロム委員長も、国内の症例数は非常に多い状況だが、感染と重症化の関係がなくなったとの認識を示し、「感染数が激増すると同時に、集中治療室に入院する患者は実際のところ減っている」「今現在、新型コロナと診断されてICUに入院しているのは、人口600万人のうち30人前後にとどまる」と指摘した。』

また、以下のような記事もありました。

以下は、HOPEプロジェクトに関してです。

『それではいったいどのような背景から、デンマークは規制撤廃に踏み切ったのか。ワクチン接種率の高さ、政府への信頼感、首相会見を頻繁に行うなどの情報開示、検査数の多さなど、すでに多くの分析や情報が日本のメディアでも発信されているが、ここでは引き続きピーターセン教授の発信をもとに、もう少し違った角度から紹介してみたい。

新型コロナウイルスが世界に拡大し始めた2020年3月。カールスバーグ財団から2500万デンマーククローネ(約4.3億円)の支援金を受けて、デンマークではある研究が開始された。不安と恐怖の真っただ中に始まった研究プロジェクトのタイトルはHOPE。「希望:民主主義国家はいかにしてCovid19に対処するか―データ分析をもとにしたアプローチ」と名づけられたこの研究チームのリーダーがピーターセン教授だった。

コペンハーゲン大学、デンマーク工科大学(DTU)などとの共同プロジェクトとして開始されたこのHOPEプロジェクトは、コンピューターサイエンス、行動心理学、政治学を組み合わせて、コロナ禍で民主主義社会がどのように反応し、危機に向き合ったのか、また危機管理は上手くいったのか、などを検証してきたのだという。

具体的には、パンデミックの状況を追跡し、政府および国際機関の決定や、メディアとSNSの影響力、市民の行動やウェルビーイングなどが互いにどのように関連し合っているのかを検証する、前例のない研究プロジェクトなのだそうだ。

さらにこのHOPEプロジェクトは、2020年11月から感染防止のための様々な規制を実施する上でデンマーク政府が参照すべきプロジェクトにも加えられた。そして今日まで、HOPEプロジェクトは政府へさまざまな提案をおこなってきた。』

日本に比べれば小さな国なので、対策の取りやすさには大きな差はあるものの、「デンマーク恐るべし!」と興味をもち、2022年2月4日からデンマークをデータ集計の対象に加えることにしました。以下はその一部ですが、これを見ると平日を対象に非常に詳細なデータ集計が行われています。「これは国レベルの情報管理(IT化)がよほど進んでいるんだろうな」と思いました。

調べてみると、『デンマークのスマートシティ データを活用した人間中心の都市づくり』という本が出版されており、「これだ!!」と納得するとともに思わず買ってしまいました。

ちなみに“世界幸福度ランキング”では、デンマークはフィンランドに続き、第2位となっていました。

ご参考1:”高齢コロナ感染者の退院後死亡率、インフルより高い/BMJ”

180日間にわたり死亡リスクはCOVID-19コホートが高率

重み付けで調整後、COVID-19コホートはインフルエンザコホートと比較して、退院後の全死因死亡リスク(累積発生率)が、30日時点(10.9% vs.3.9%、標準化リスク差:7.0%[95%信頼区間[CI]:6.8~7.2])、90日時点(15.5% vs.7.1%、8.4%[8.2~8.7])、180日時点(19.1% vs.10.5%、8.6%[8.3~8.9])のいずれの評価時点でも高率であった。

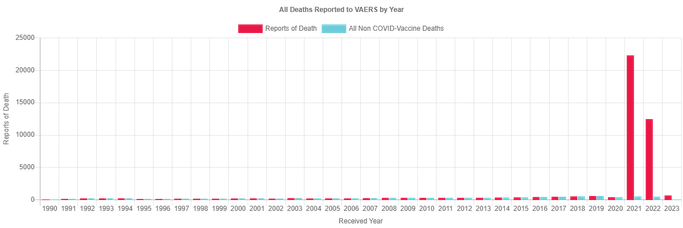

上記はコロナ感染であって、ワクチン接種による問題ではないのですが、この記事は荒川 央先生の著書『コロナワクチンが危険な理由』に書かれた以下の文章を思い出します。

『心筋炎、脳梗塞、自己免疫疾患、癌、神経変性病などは加齢によってもリスクが高まる疾患です。こうした疾患がコロナワクチンの作用機序から予測され、実際に後遺症として報告されています。私はコロナワクチンによる隠れた副作用は文字通りの「老化」ではないかと思っています。』

※荒川 央先生のブログ:"コロナワクチンが危険な理由”

※ご参考ブログ:”免疫学者の警告1”

※ワクチン問題:“「ワクチン」による傷害に関する査読済み論文1,000件 Dr. Mark Trozzi”(凄いサイトです)

※ワクチン問題:”みのり先生の診察室”(医師である先生が来院される患者さんの変化を感じておられます)

ご参考2:”若年世代の老化が加速、がんリスク上昇の可能性”

『若い世代での老化が加速しており、それが若年発症型のがんリスクの上昇と関連している可能性のあることが、新たな研究で明らかになった。1965年以降に生まれた人では、1950年から1954年の間に生まれた人に比べて老化が加速している可能性が17%高く、また、このような老化の加速は、55歳未満の成人における特定のがんリスクの増加と関連していることが示されたという。米ワシントン大学医学部のRuiyi Tian氏らによるこの研究結果は、米国がん学会年次総会(AACR 2024、4月5〜10日、米サンディエゴ)で発表された。』

荒川 央先生の『私はコロナワクチンによる隠れた副作用は文字通りの「老化」ではないかと思っています。』という表現がとても印象的で頭に残っています。今回のニュースはコロナワクチンとの関連性を指摘するものでは全くないのですが、やはり気になります。

認知症の薬とインスリン

NHKのBS放送で“脳”に関する番組が目に留まりました。それは「人体神秘の巨大ネットワーク3 第5集 “脳”すごいぞ!ひらめきと記憶の正体」に関するものでした。

アマゾンで購入履歴を調べたところ以前に購入しており、おそらくその時は「人体神秘の巨大ネットワーク3」の第4集の「万病撃退!“腸”が免疫の鍵だった」に興味があって購入したものの、第5集は読んでいなかったということだと思います。

「これは買う手間が省けた」というところです。Partは以下の4つですが、ブログはPart4の「認知症撲滅作戦」を取り上げることにしました。

Part1 脳に広がる神経細胞のネットワーク

Part2 “ひらめき”の秘密

Part3 海馬に刻まれる記憶

Part4 認知症撲滅作戦

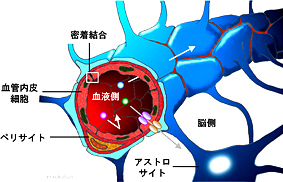

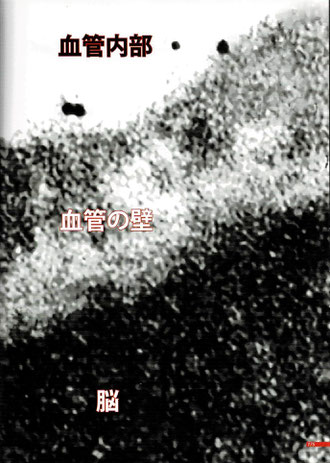

薬を通さない脳血管の特別な関門

●『長い人生を通して私たちの脳の中に築かれていく記憶のネットワーク。それがむしばまれることで引き起こされる病気が認知症だ。認知症の原因はさまざまだが、最も患者数が多いのがアルツハイマー病で、世界各国の研究者が治療薬の開発にしのぎを削っている。アルツハイマー病は、一説によれば「アミロイドβ」というたんぱく質が脳にたまり、神経細胞を壊すことで起こると考えられている。このアミロイドβを分解する薬を脳に送り込むことでアルツハイマー病の進行を食い止めようと、これまでも多くの薬がつくられてきたが、いつも大きな難題が立ちはだかっていた。薬を投与しても、脳神経細胞にまで届いている形跡が見られないのだ。

これまでその理由に関しては、さまざまな可能性が取り沙汰されてきたが、現在ではその有力な仮説として、脳の血管の特別な仕組みに原因があるのではないかと考えられている。通常、点滴や錠剤などを介して血液中に溶け込んだ薬の物質は、血液の流れに乗ってターゲットとする臓器へと移動し、血管からしみ出して臓器の内部に届けられる。それが可能なのは、血管の壁に薬が通れるだけのすき間が開いているからだ。

一方、脳の血管の壁の細胞は、互いに強く結合しているためほとんどすき間がなく、薬が通り抜けることができない。このような脳の血管の仕組みは「血液脳関門」と呼ばれている。英語ではBlood-Brain Barrier、文字通り脳を血液から守るバリアーだ。

画像出展:「薬が脳に到達するメカニズムの解明に挑戦 日本大学薬学部」

『血液脳関門の実体は無窓性(つなぎ目のない)の筒(チューブ)状に連結された血管内皮細胞から主に構成されている。ヒトの脳毛細血管の細胞内容積は、全脳容積のわずか0.1-0.2%であるが、血管の全長は600Kmもあり、脳内を綱目状に分布している。』

血液脳関門を突破して脳に届きアミロイドβを分解できる薬は、まだ医療の現場に登場していない。

なぜ、脳の血管だけに、物質の侵入を簡単には許さない特別な仕組みがあるのだろうか。それは、私たちの脳の中で、さまざまなメッセージ物質がやり取りされていることと関係がある。

もし脳の中に、血液の中を行き交う他の臓器からのメッセージ物質が際限なく流れ込めば、脳は大混乱に陥り、神経細胞の働きに支障をきたすだろう。つまり、血液脳関門は脳に必要な物質を血液中に排出するという、脳の働きを健全に保つ重要な役割を担ってるのだ。

そのため、メッセージ物質の中でも脳の血管の壁を突破することが許されているのはごく一部、特別な役割をもつ物質に限られている。

例えば、すい臓から分泌される「インスリン」はその1つだ。インスリンはPart3でも紹介したように、「記憶力をアップせよ!」というメッセージを脳に伝え、海馬の歯状回の神経細胞を増やすという役割が指摘されている。さらに、インスリンが不足したり働きが不十分な場合は、認知機能や記憶機能に障害が出ることも分かっている。脳にとって欠かせない物質だからこそ、血液脳関門の通過を許されていると考えられている。

血液脳関門は脳を守るという点では役立つものの、薬を脳に届けようとするうえでは逆に大きな妨げになってしまうという、ある意味「諸刃の剣」となっているのだ。』

脳内に薬を届ける新たな仕組み

●血液脳関門を通り抜ける薬を開発することは、臨床医や製薬企業の研究者にとって大きな関心事となっている。

●この難問の第一人者はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)名誉教授のウィリアム・パードリッジ博士である。博士は15年前にベンチャー企業を設立し、新薬の開発の指揮を執っている。

●血液脳関門を通り抜けることができる数少ないメッセージ物質の中から、博士はインスリンに注目した。

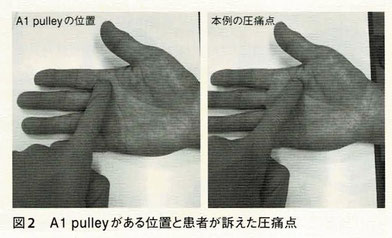

●『パードリッジ博士はまず、血液脳関門を形づくっている脳の毛細血管を分離し、この毛細血管の中にどんな運搬機能があるのかを徹底的に調べた。そして、血管の内側の壁にはインスリンにくっつく小さな突起があることを突き止め、血液脳関門を突破する仕組みを解き明かした。』

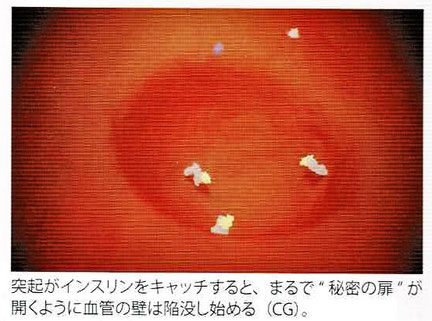

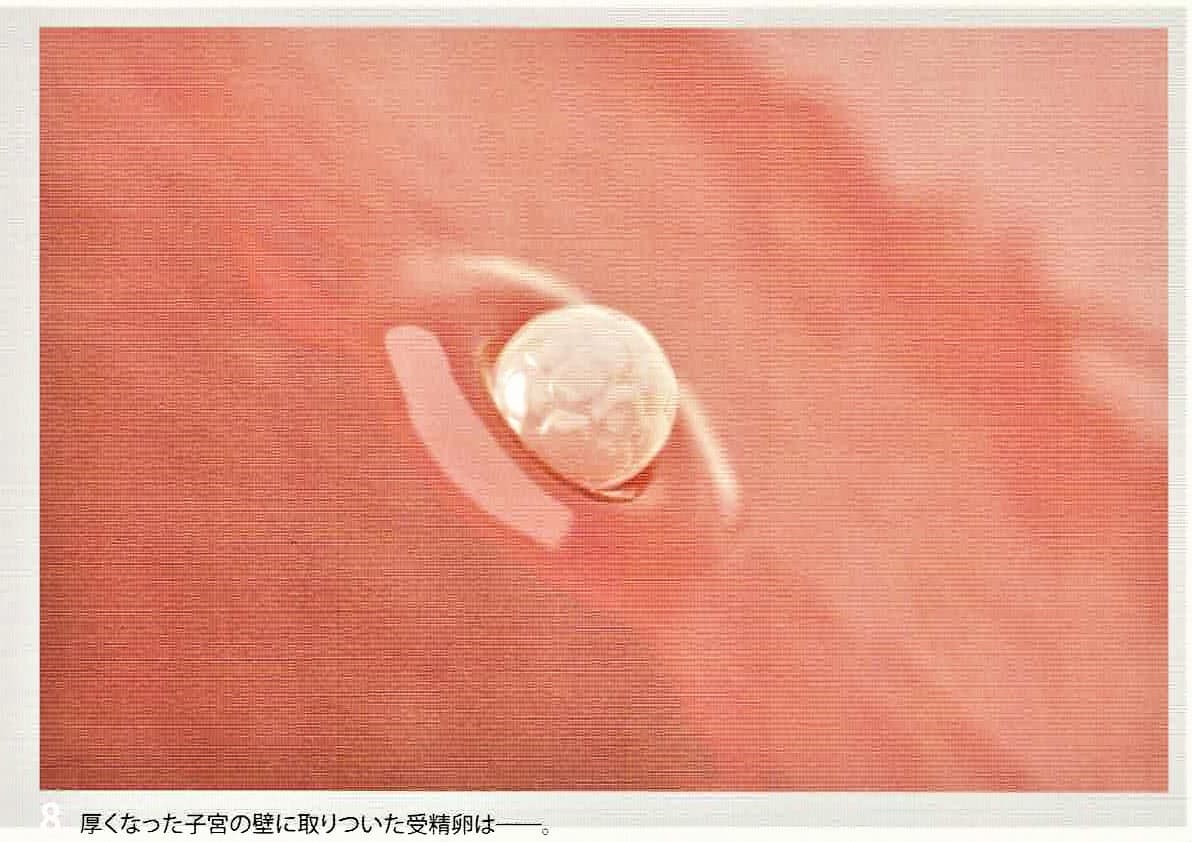

●インスリンが血液脳関門を通り抜ける仕組み(CGです)

すい臓から分泌されたインスリンは血液の流れに乗って脳の血管に到達する。

脳の血管の壁を通過できるのは、メッセージ物質の中でも、ごく一部の限られた物質である。

脳の血管の表面には、インスリンをキャッチするための小さな突起がある。

突起がインスリンをキャッチすると、まるで“秘密の扉”が開くように血管の壁は陥没し始める。

●パードリッジ博士は、この突起にくっつく物質を作り出し、それに薬を結合させて血液脳関門を通過させる戦略を思いついた。

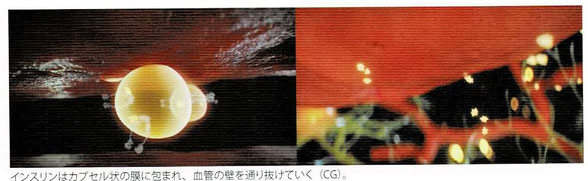

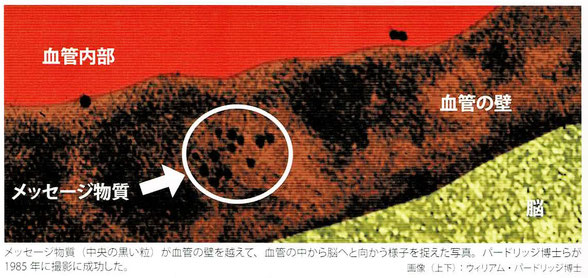

メッセージ物質が血管の壁を越えて、血管の中から脳へと向かう様子を捉えた写真。パードリッジ博士らが1985年に撮影に成功した。

カプセルのような薄い膜に包まれたメッセージ物質が、血管の壁を通り抜ける瞬間が映し出されている。

ハーラー病の子どもをすくえ!

●パードリッジ博士らが「認知症の新薬を開発するための第一歩」と位置づける臨床試験は既に始まっている。2017年10月、ブラジル南部のポルトアレグという街では、ハーラー病の3歳から16歳までの子どもたちが、週に一度、大学病院にやってくる。

●ハーラー病はグリコサミノグリカン(GAG)と呼ばれる物質が細胞の中に溜まることで引き起こされる難病であり、ライソゾーム病の一種である。ライソゾーム病は細胞内の小器官ライソゾームに関連した酵素が欠損しているために、分解されるべき物質が老廃物として体内に蓄積してしまう、先天性の病気の総称である。日本ではハーラー病など31種類のライソゾーム病が難病の指定を受けている。

血液脳関門を突破するプロジェクト

●ポルトアレグで行われている新薬の臨床試験は、アメリカの保健省の指導の下、1年半にわたって続けられてきた。試験に参加していたのは11名、症状が重い8人のうち7人に認知や運動面で症状の改善が見られた。

認知症治療薬の開発への応用

●ブラジルで臨床試験が行われているハーラー病治療薬の開発に成功すれば、世界中の2,000以上の子供たちへの朗報となる。また、ライソゾーム病全体で見れば罹患している子どもはもっと多い。

●アルツハイマー病の進行を食い止める薬の道筋も見えてくるが、パードリッジ博士らは同じ技術を用いてアルツハイマー病の新薬の開発にも取り組んでいる。

●血液脳関門を突破するカギとして注目されているのは、インスリンだけでない。日本では血液中の鉄を脳へ運ぶのに関係するトランスフェリンというたんぱく質に着目し、この物質を利用することでライソゾーム病の薬を脳に送り届けようと開発を進めている。

双極性障害3

2 ECT(電気けいれん療法)

・うつ病に対する治療法の中で効果は高く、即効性もあるため抗うつ薬の効果が乏しい難治性のうつ病に対して広く行われている。

・現在は麻酔科医による全身麻酔と呼吸循環管理のもと、痙攣を起こさないようにして行う、修正ECTが行われている。

・即効性があるため、自殺念慮が強い場合には是非試みるべき治療といえる。

・妄想、焦燥、昏迷などの強い重症のうつ状態なども修正ECTを検討すべきである。

・通常は週2、3回で6~12回程度繰り返すのを1クールとする。効果は直後、もしくは2、3回施行後から現れる。麻酔を行うためリスクもあり、自殺念慮、重症、難治性に対して行うものである。

・ECTの作用のメカニズムはよく分かっていない。

・双極性障害ではうつ状態で行うと躁転することがあり、慎重な判断を要する。また、何クールまで問題ないのかといった基準はないのでこの点も注意を要する。

3 反復性経頭蓋磁気刺激療法(γTMS)

・左前頭部にコイルを当てて、磁場を与えることで脳の中に電流を起こさせて刺激する治療法である。

・双極性障害のうつ状態に対しての有効性は明確になっていない。

先進医療.netより

『2019年3月、双極性障害のうつ状態に対する新たな治療法として、「薬物療法に反応しない双極性うつ病への反復経頭蓋磁気刺激療法(rTMS)」が先進医療として指定され、臨床研究が始まりました。rTMSの仕組みや長所、先進医療の流れなどについて、国立精神・神経医療研究センター病院 精神科医長の野田隆政先生に伺いました。』

・ 双極性障害の治療には主に薬が使われるが、患者さんによって効く薬や効果が異なる。自分に合った薬が見つからず、長期にわたって苦しむ患者さんも多い。

・ rTMSは、磁気や電気などの刺激によって神経の働きを調節する「ニューロモデュレーション」という治療法の一つ。磁気の刺激により、脳の神経の働きを調節することで、双極性障害のうつ状態の改善が期待される。

・ 双極性障害のうつ状態に対するrTMSは、先進医療Bの制度の下、2019年11月27日現在、全国3施設で実施されている。薬が効かない患者さんに対する新たな選択肢として期待される。

4 ケタミン

・現在臨床試験が行われており、数年以内には利用できるようになる可能性がある。

・これまでの抗うつ薬は治療効果が現れるまで1、2週間、治療期間が数カ月と長い時間がかかるが、この薬は1、2時間で効果が現れ、それが1週間程度持続するという、全く異なった効き方をする治療薬として注目されている。

『金沢大学医薬保健研究域薬学系の出山諭司准教授、金田勝幸教授、大阪公立大学大学院医学研究科脳神経機能形態学の近藤誠教授らの共同研究グループは、ケタミンの即効性抗うつ作用に関わる新しいメカニズムを解明しました。

うつ病の患者数は世界で約2.8億人と言われ、深刻な社会経済的損失をもたらします。しかし、現在うつ病の治療に用いられる抗うつ薬は、効果発現が遅く、3分の1以上の患者は治療抵抗性であることが問題となっています。2000年代の臨床研究により、全身麻酔薬として古くから用いられているケタミンが、麻酔用量よりも低用量で治療抵抗性うつ病患者に対して即効性の抗うつ作用をもたらすことが明らかとなり、大きな注目を集めています。ケタミンには依存性や精神症状(幻覚、妄想など)といった重大な副作用があるため、ケタミン自体の臨床応用には大きな問題が伴います。そこで、不明な点が多いケタミンの作用メカニズムの解明により、有効性が高く、かつ副作用の小さい治療薬の開発につなげることが期待されます。』

5 心理教育

●双極性障害は心の病ではない

・双極性障害の柱は薬物療法と精神療法である。

・精神療法というと精神分析やカウンセリングが思い浮かぶが、双極性障害は心の病ではない。

●身体の病気でも、精神療法は必要

・双極性障害は脳や遺伝子などの疾病であるが、発症はストレスが原因となることが多く、発症後も慢性的なストレスは双極性障害にとって好ましいものでない。

・精神療法は心理教育とよばれている。

●心理教育とは

・病気について勉強していただきながら、患者さんの心に起きるその病気に対する反応も十分に把握し、理解しながら進めていくということである。

・双極性障害の精神療法において、最も重要なことは心理教育である。基本は患者さんと医師一対一での心理教育である。それに加えて、ご家族とともに病気について学んでいただく家族心理療法も大切である。さらに夫婦や集団療法的な取り組みも有効である。

・心理教育ではまず病気の性質を理解し、次に薬の作用と副作用、そして双極性障害の再発の兆候に気づけるようになることが重要である。

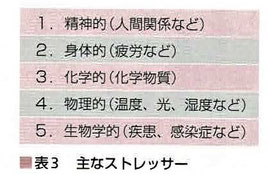

●ストレスの対処法

・心理教育にはストレスに対する対処法もある。ストレスは再発のきっかけとなったり、躁やうつを繰り返す不安定な症状を引き起こしたりする。

●認知行動療法

・生活の中で起きる事態を見直して、ストレスを減らしていく方法をまとめたものが認知行動療法であり、双極性障害に対しての有効性が認められている。

・うつになり、嫌な考えばかりが頭に浮かぶような状態を「否定的自動思考」とよぶ。この「否定的自動思考」を抑えることは容易ではないが、出てきた気持ちが「否定的自動思考」であると認識して、別の合理的な考え方に切り替えていくことは、練習によってある程度はできる。

●対人関係療法(IPT)

・外来で行う個人精神療法である。

・特定の理論にはこだわらず、よく効くと言われている常識的な治療をまとめたものである。

・IPTの治療目標は、認知を変えることではなく対人関係のパターンを変えることである。

・IPTの対象は双極Ⅱ型障害のような軽症なものに限る。中等症以上は薬物療法が中心となり精神療法は補助的なものになる。

・対人関係の中では、特に三つのパターンに注目している。①「重要な人物の死」、②「役割をめぐる不一致」、③「役割の変化」である。3番目の役割の変化とは、例えば、昇進や結婚などによってうつ状態を発症することが多いということである。

●対人関係-社会リズム療法(IPSRT)

・双極性障害のために開発されたのが、対人関係-社会リズム療法(IPSRT)である。

・双極性障害では徹夜が躁転のきっかけになる。対人関係-社会リズム療法では、起床時間、入眠時間、出勤などの時間の目標を決めて、毎日、これらの時間を記録につけ生活のリズムを守るようにする。

●五分診療の中の精神療法

・症状の落ち着いた双極性障害の患者さんの外来診療は、短い方では5分~10分である。この診察を1、2カ月に1回程受けてもらい、その中で薬の副作用の有無を確認し、定期的に採血してリチウムの血中濃度を調べてて適正になるように調整する。

・短い時間の精神療法が意味あるものにするには、早い段階にどれだけしっかりと病気を受け入れ、その対処法の理解を進められるかどうかにかかっている。

第六章 双極性障害とつき合うために

●再発する人としない人の違い

・『このように双極性障害の患者さんには、すっかり薬が効いて、本人も病気をコントロールしようという意識が高く、十年、二十年と一回も再発せず、薬さえ飲んでいればまったく問題なく社会生活を送ることができている方もいらっしゃいます。

一方で、病気のために仕事や家族を失い、思うような人生を送れていない患者さんもいらっしゃいます。そのような両極端な違いは何なのでしょうか。

まずは、病気の初期に、どれだけしっかり予防の対策を立て、実践したかどうかです。

そしてもうひとつの違いは、薬がどの程度効くかです。

残念なことに、きちんと薬を服用しているにもかかわらず薬が十分に効かないという患者さんもいらっしゃいます。ですから、再発を繰り返している人に、簡単に「双極性障害はコントロールできるはずなのに、薬をちゃんと飲んでいないのではないか」などと思わないでいただきたいと思います。

医師はひとつの薬、リチウムだけで効果がなければ、ラモトリギンとかオランザピンなど、さまざまな薬を併用して、何とか予防をはかります。それでも軽いうつや躁が出てしまうこともあるのです。

このような場合には、うつになったら何らかの薬を増やし、軽躁になったら少し抗精神病薬を増やしたりと、その都度対処しながら治療を進めていきます。

リチウムやラモトリギンやバルプロ酸などである程度まで病状が落ち着いている患者さんの場合、それほど激しい躁状態にはいかないことが多く、躁状態になっても何とか患者さん本人も治療しようという気持ちになってくれて、入院するには至らないですむという場合も多くあります。

しかしながら、薬を服用していることによって、症状が軽くすんではいるけれども、現在存在する薬すべて使っても、やはり再発を予防するのが難しいという患者さんがいらっしゃるのも事実です。

今我々にできることは、病気がわかったらごく早いうちから、きっちりと予防対策を進めること、薬が効きにくい人には効かない人なりに、薬の組み合わせや投与量の工夫で症状を最小限に抑え、再発を予防するということです。

現在ある薬は必ずしも完璧ではありません。双極性障害の基本的な薬であるリチウムは、非常に副作用が強く、飲みにくい薬であることは、すでに述べました。手の震えなど、人によっては大変気になるところでしょう。

そのために服用をやめてしまい、また再発してしまう方が少なくありません。現在ある薬の副作用を少なくすること、今の薬が効かない患者さんのための新しい薬を開発すること、そして病気の原因究明、そういった研究は、絶対に必要だと思っています。』

●病気のコントロールには、まず病気を受け入れることが必要

『双極性障害の治療において最も重要なのは躁の治療でもうつの治療でもありません。むしろ症状がおさまった時、再発予防薬がきちんとなされるかどうかが、間違いなくその人の一生を左右します。

最初に述べたように、双極性障害は、以前は非常に軽く見られてきました。医師から見れば、躁になって入院して来ても、うつになって入院して来ても、患者さんはとりあえず、その状態が治って退院していきます。

そして治って退院するときには、最初の症状はもうすっかり治っています。そういったことで医師の個として双極性障害は治る病気だという意識が強かったのです。

これはこれで事実であり、統合失調症のように、陰性症状とよばれる症状が長く続く病気と違い、双極性障害は、一旦治ると何の症状もなくなるのが特徴です。患者さんは治ったと感じて安心するし、ご家族も、また医者ですらほっとしてしまうわけです。

ところがその一旦治った病気が、ほとんど再発します。またそれを繰り返すことによって本来は能力を持っている人が、その能力を発揮する場所を奪われてしまいます。会社を辞めざるを得なくなったり、家族と別れてしまったりします。そういう意味では大変恐ろしい病気でもあるわけです。

昔の医師も、おそらく退院する時には「この病気は再発しますから、ずっと薬を飲んでくださいね」と言っていたと思います。ところが実際は、そのくらいのことでは、多くの患者さんは薬を飲みません。

たとえば病院に行って「皮膚炎の薬です。これを朝夕一週間塗って下さいね」と皮膚科の先生に言われたとします。「はい。そうします」と答えて帰って来ても、症状がなくなってきたら薬を塗るのを忘れてしまうという経験はないでしょうか。

双極性障害の患者さんの場合も同じです。症状が治まったら薬を飲まなくなるということは、誰にでも非常によくあることなのです。

しかしその結果、結局患者さんは再発してしまいます。そしてこれまで繰り返し述べたように、双極性障害は、再発することによって、人生そのものが大きな影響を受けてしまう病気なのです。

病気との取り組みいかんで、病前と変わらない生活が送れる人から、仕事も家族も失ったという人まで、非常に幅広い、さまざまな結果が返ってきます。

より良い結果を得るためには、双極性障害とは大変な病気である、ただし十分にコントロールすれば恐れるに足らない病気でもあるということを知り、前向きに再発予防に取り組むことが何よりも重要なのです。』

感想

「双極性障害」の患者さまにとって、医師による診察と適切かつ慎重な薬物療法や、精神療法との組み合わせが極めて重要であることを学びました。

鍼灸師ができることはお話を伺うこと、そしてうつ病と双極性障害(躁うつ病)は異なる病気で、薬も療法も異なるということをお伝えすることだと思いました。

双極性障害2

第三章 社会生活を妨げてしまう双極性障害

1 双極性障害による社会生活の障害

●再発を繰り返すと仕事も家庭も失ってしまう

・双極性障害はいずれ改善され、治ったときにはほとんど何の症状も残さない。

・双極性障害の躁やうつは薬による病気のコントロールや予防をしっかり行わないと、何度も再発を繰り返してしまう。また、このため患者さんの環境や生活レベルは低下していく。

・双極性障害の発症頻度は100人に1人弱といわれており、家族、親戚、友人と範囲を広げれば、すべての人が双極性障害の患者さんに接する機会はあると言っても過言ではない。

2 立場によって受け止め方が違う双極性障害

●家族から見た双極性障害

・重度な双極Ⅰ型障害は統合失調症の精神病状態とは異なり、話の筋がある程度通っているおり病気と思えない部分がある。そのため、家族は非常に腹が立ったり、傷ついたり休みなく言葉を浴びせられ続け憔悴しきってしまうようなこともある。そして、仕事を失うこともある。

・家族にとっても、双極Ⅰ型障害の躁状態はうつ状態とは異なるがとても辛いものである。

●患者さんにとっての双極性障害

・躁状態の患者さんが自分は、病気であるという自覚を持つことが非常に難しい。

・軽躁状態を本来の自分と考え、通常の状態の時期が何かつまらないものに思えてしまう人もいる。

●うつ状態の時

・自分をつまらない人間で、仕事もできず取るに足りない人間だという気持ちが絶え間なく襲ってくる。

・家族が質問してくるのが、うっとうしくて仕方がない。

・子供に対してイライラして叱ってしまい、その後酷い自責の念に駆られますます落ち込んでしまう。

・何とか出社してもまわりの会話についていけず、毎日が苦痛でしかない。

・うつ状態が酷くなると自力で病院に行くことができなくなる。

3 受診する時

●躁状態で受診する時

・双極Ⅰ型障害の躁状態に関しては、治療が軌道にのりさえすれば、有効な薬がたくさんある。このような薬を服用することで1ヵ月から2ヵ月で改善することが多い。

・躁状態(双極Ⅰ型障害)の問題点は治療を起動にのせることである。その理由は躁状態というのは患者さんご自身にとっては、普段より調子が良いと感じており、治療を受け入れることが難しいためである。

<職場>

・受診を無理強いすることは人権侵害のおそれがある。

・「心配なので一度受診してみたらどうか」と示唆する程度が望ましい。

・ご家族に状況を伝え、受診してほしいとお願いする方法も有効である。

・ご家族が対応頂けない場合は、労働契約法第五条に、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする」という条項(健康配慮義務)があるので、職場の上司は部下の健康を守るために、病院の受診を要請することも可能である。

・問題行動に対して出勤停止等の処分を行うという選択肢も考えられる。

・双極Ⅱ型障害の軽躁状態の場合、心がけたいのはもし、その人がうつ病と診断されていた場合、気分の高揚は軽躁状態かもしれないので、主治医の先生に相談してみてはどうかと伝えてみても良い。

<家族>

・気分の高揚やおかしな言動に対して、もしかしたら躁状態かもしれないと気づくことが対応の第一歩になる。そして、これは間違いないと感じたら、次は何とか受診するよう説得することである。

・躁状態の患者さんは、色々なことに手を出しているが、思う通りになっていたことが多く、常にイライラしていることが多い。また、そのため不眠の問題を抱えていることも多い。そこで、不眠や疲れを理由に心配だから病院に行こうと説得するのが良い方法である。

・初発で相談できる病院もない場合は、まずは、家族だけで受診してみるという選択もよい。なお、その場合は病床数の多い単科の精神科が望ましい。大きな精神科病院にはケースワーカー(ソーシャルワーカー)がいて、入院の相談にのってくれる。

●うつ状態で受診する時

<職場>

・うつ状態の場合、躁状態とは異なり本人も不調を感じているので受診の勧めに強く反発することはない。

・同僚の異常に気付いた場合は、まず上司に相談するのが良い。部下のメンタルケアは管理職の仕事になっている。

・既に通院されている場合は、確認もなく病院や薬について詮索するべきではない。特に「薬に頼ってはいけない」という言葉は禁句である。

<家族>

・普段と様子が異なり、いつも苦しそうな表情をしている、ため息ばかりついていて楽しそうに見えることがないという状態が二週間以上ほぼ毎日続いているなら受診した方が良い。

・初発のうつ状態では、抗うつ薬を処方されるが、統計では約二、三割は双極性障害である。つまり、誤診されている可能性もあるということである。重要なことは過去に何度かうつ状態になった経験や、抗うつ薬の服用により気分が高ぶった経験がある人は、そのことをはっきりと医師に伝えることが必要である。

<本人>

・『受診した場合、「うつ病です」と診断されたら、それで満足せず、(大)うつ病なのか、うつ病だとしたら、どのようなタイプなのか、よく確認したほうがよいと思います。

そして、薬物療法を勧められた場合には、他のどのような治療の選択肢があり、なぜ、その薬を選択したのかということも、よく尋ねてみるとよいでしょう。納得できるような説明が得られない場合は、他の病院も受診してみたほうがよいかもしれません。』

4 復職

・躁状態、うつ状態が治った時にどのようなタイミングで、どのような形で復職するかはとても切実なことであるが、まさに研究が進められている段階であり正解というものはない。特に躁状態の患者さんは病気であるという認識があまりないので、本人は「もう大丈夫」と言うものである。

・重いうつ状態からの復職の時は、短縮勤務から始め徐々に時間を長くして慣らしていくなど、段階的に進めていくのが良い。

・長く休職した後の復職の場合は、都道府県の障害者職業センターなどの復職支援プログラムを利用するのも良い方法である。

・復職前に心理教育を受け、何が再発の兆候なのかを把握しておくと良い。

5 自殺の予防

・日本では約20,000人以上の方が自殺でなくなっており、その多くはうつ状態により自殺に至ったと考えられている。

・双極性障害では死因の19.4%が自殺であったという研究がある。

・薬物療法の中ではリチウムのみが、統計的に自殺率を低下させることが報告されており、重要な薬といえる。

・自殺の危険を把握するためには、患者さんを自殺に追いやる要因があるか、患者さんの死にたい気持ち(希死念慮)がどれだけ強いかの二つが重要である。

・自殺の危険を高める因子としては、自殺未遂をしたことがある、家族に自殺者いる、最近家族が亡くなった、最近知人や有名人が自殺でなくなった、借金など経済的な問題がある、そして周囲に助けてくれる人がいない等がある。

・自殺する人は自殺のサインを出すものであるが、大事なことは死にたいという気持ちを話してもらい、それをしっかりと受け止めることである。すべての思いを話してもらった後に、初めて「自殺しないと約束してほしい」と伝える。

6 双極Ⅱ型障害

●診断

・双極Ⅱ型障害にはさまざまな患者さんがいるという理解が大切である。

・双極Ⅱ型障害は医師によって診断にバラツキが出やすい。

●治療

・双極Ⅱ型障害は軽躁状態を有するが、現実的に問題となるのはうつ状態である。双極Ⅱ型障害のうつ状態は双極Ⅰ型障害に比べうつ状態の頻度は多く、期間も長い場合が多い。

・双極Ⅱ型障害の軽躁状態は、双極Ⅰ型障害の躁状態に比べると症状は軽く、期間も短いため診断が難しく医師によってもばらつきがでる。

第四章 双極性障害の治療

1 薬物療法

●精神科領域で用いられている薬

・精神科領域で使う薬を「向精神薬」とよばれ、向精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、気分安定薬、精神刺激薬などがある。

・抗精神病薬は統合失調症の幻覚や妄想に有効な薬だが、双極性障害にも有効である。

・抗精神病薬には古いタイプの定型抗精神病薬と新しいタイプの非定型抗精神病薬があるが、双極性障害では非定型抗精神病薬の方がよく使われる。

・抗うつ薬はうつ病の薬である。古いタイプは三環系抗うつ薬などがあり、新しいタイプは選択的セロトニン再取込阻害薬(SSRI)などがある。

・抗不安薬は病的かどうかに関わらず使われる不安を抑制する薬である。代表的なものはベンゾジアゼピン系抗不安薬である。

・気分安定薬は、双極性障害の再発予防に用いられる薬で、リチウムの他、ラモトリギン、バルプロ酸、カルバマゼピンがある。

・精神刺激薬は覚醒作用をもつ薬で、AD/HD(注意欠如・多動症)およびナルコレプシーに使われる薬で、双極性障害では使われない。

●リチウム(商品名 リーマスなど)

・リチウムは双極性障害の治療の基本となる薬である。

・リチウムは天然にも身体の中にも含まれている。

●リチウムの効果

・リチウムは躁状態およびうつ状態を改善する作用と予防する作用をもつ薬である。特に躁状態、うつ状態の再発を予防する作用が最も重要である。また、自殺予防効果もあるとされている。

・リチウムは代表的な気分安定薬であり、双極性障害の薬物治療の基本となるものである。

●リチウムの副作用

・リチウムはとても有用な薬であるが、精神科の薬の中で最も使い方が難しく、医師の指示通りに服用しなければならい。

・リチウムは血中濃度を測りながら服用することが定められている。一般的には0.4~1.0ミリモーラーの間で使用するが、1.5ミリモーラーを超えてくると。中毒症状が出る可能性がある。

・飲み始めの時には、下痢、食欲不振、喉の渇きと多尿、手の震えなどの副作用が見られる。

・腎臓の機能が低下していたり、脱水になっていたりすると血中濃度が高くなるため特に注意を要する。

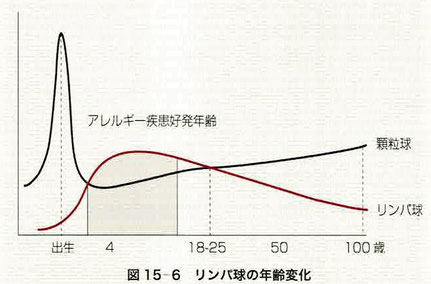

・白血球、特に顆粒球が増加するという特徴も知っておくべきである。特に他の理由で内科などを受診する場合は、リチウムを服用していることを必ず伝えるべきである。

・特に女性の患者さんは甲状腺の機能低下という副作用が懸念されるので、時々、甲状腺刺激ホルモンを測定するようにする。

●他の薬との組み合わせにも要注意

・利尿剤、消炎鎮痛剤、高血圧薬などリチウムと相互作用し急激に血中濃度を高める可能性があるため十分に注意しなければならない。

●血中濃度の測定

・リチウムは服用後数時間の間に血中濃度が上がり、その後下がってきて8時間後くらいに安定した濃度になる。測定は最も血中濃度が下がった時に行う。

・血中濃度は最初のうちは受診の度に測定し、維持療法中は2、3ヵ月に1回を目途として行う。

●リチウム以外の気分安定薬(抗てんかん薬)

①ラモトリギン(商品名 ラミクタール)

・再発、再燃抑制の薬。保険適応されている。元々は抗てんかん薬である。

・再発予防効果は特にうつ状態の方が顕著という調査結果だった。これがラモトリギンの特徴である。

・リチウムとラモトリギンの併用は効果が高い。

・副作用には十分注意しなければならない薬であり、特に問題となるのはスティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)や、皮膚、眼、口唇などの粘膜に障害を起こす中毒性表紙壊死融解症(TEN)である。これらは全身の発疹で始まるので、発疹が出るようであれば服用を中止し、速やかに医師に相談すべきである。

②バルプロ酸(商品名 デパケンなど)

・元々は抗てんかん薬である。躁状態や混合状態に対して有効性がある。

・副作用はリチウム少ないが、食欲や嘔気など消化器系の副作用がみられる。まれな副作用には高アンモニア血症である。服用中に意識障害が生じた場合は、高アンモニア血症を疑う。

③カルバマゼピン(商品名 テグレトールなど)

・元々は抗てんかん薬である。躁状態に有効だが臨床研究は多くない。

・カルバマゼピンで問題となる副作用はスティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)と白血球減少症である。

●薬には症状との相性がある

・リチウム:気分が爽快になる。典型的な躁病の人によく効くと考えられている。

・ラモトリギン:うつ状態の予防に有効で、軽躁状態(双極Ⅱ型)にも有効とされている。

・バルプロ酸:不機嫌な躁病の人や混合状態が見られる人に有効だとされている。

・カルバマゼピン:若年で錯乱性躁病が見られる方に有効とされている。

・薬の適合性を調べるような検査や方法は、今のところはないため、経験や試行錯誤で見つけていく必要がある。

・二種類、三種類の気分安定薬を併用する場合も少なくない。

●非定型抗精神薬

①クエチアピン(商品名 ビプレッソ)

・双極性障害のうつ状態に有効な薬はあまりないのが実情であるが、注目が高まっているのは、非定型抗精神病薬である。その中で最も定評があるのは、クエチアピンである。

・クエチアピンはうつ状態だけではなく、予防効果も報告されており、さらに双極性障害の躁状態にも有効であることが臨床試験で認められている。

・日本では2017年に保険適用になった。

・クエチアピンの最も多い副作用は眠気である。

②オランザピン(商品名 ジプレキサ)

・躁状態への効果と予防効果がある。日本では2010年に認可された。また、2012年には双極性障害のうつ状態にも有効であることが分かった。

・体重増加や糖尿病誘発のリスクがあり、血糖値を測り糖尿病に十分な注意を払う必要がある。

③アリピプラゾール(商品名 エビリファイ)

・非定型抗精神病薬にはドーパミンを阻害する作用があるが、アリピプラゾールはある程度しか阻害しないため、パーキンソン症状という副作用を抑制することができる。さらに、ドーパミンが多すぎれば阻害し、少なければドーパミンを刺激する作用があると言われている。

●定型抗精神病薬

①ハロペリドール(商品名 セレネースなど)

・古くからある定型抗精神病薬の中で、最も代表的なものである。

・躁状態に対する効果および幻聴、妄想などの精神病症状に対する効果がある。

・副作用はパーキンソン症状である。また、ジストニア、アカシジアと呼ばれる副作用もある。これらの副作用には抗パーキンソン薬が有効である。

・副作用が多い薬だが、静脈注射、筋肉内注射などによって即効性が期待できるため、しばしば使われている。

②レボメプロマジン(商品名 ヒルナミン、レボトミなど)

・定型抗精神病薬の中でも、最も鎮痛効果が強い薬である。

・パーキンソン症状はあまり見られず、心電図異常、血圧低下など自律神経への副作用がある。

③クロルプロマジン(商品名 コントミンなど)

・最初に開発された抗精神病薬である。

④スルトプリド(商品名 バルネチール)

・躁状態の薬だが、パーキンソン症状が強くやや使いにくい。

⑤ゾテピン(商品名 ロドピン)

・定型抗精神病薬の中では、躁状態に対してよく使われた薬の一つ。鎮痛作用が強く、誇大性や気分高揚などの中核症状によく効くが鎮痛作用には個人差が大きいため用量設定が難しい。

・副作用は痙攣を誘発することがある。

●抗うつ薬と自殺念慮

・抗うつ薬は、24歳以下の方が服用した場合、自殺のリスクを増やす可能性があるので、リスクと効果を考慮して使うかどうか判断する必要がある。

・抗うつ薬で焦燥感が強まる場合、うつ病ではなく双極性障害の可能性がある。

●抗不安薬

・双極性障害には抗不安薬も使われる。ベンゾジアゼピン系と呼ばれ代表的なものには、ジアゼパム(商品名 セルシン)とかロラゼパム(商品名 ワイパックス)といった薬がある。これらの薬は抗不安薬、抗痙攣薬、催眠作用、鎮痛作用、筋弛緩作用といった様々な作用を持つ薬物群である。

●甲状腺ホルモン剤

・急性交代型という年間4回以上の躁やうつを繰り返すような人に有効であると言われている。ただし、量が多すぎると甲状腺機能亢進状態が懸念される。

双極性障害1

双極性障害は、躁うつ病と呼ばれていた病です。この双極性障害はうつ病とは似て非なる病気で、その経過も薬も全く異なるということを専門学校で学びました。つまり、もし、うつ病と双極性障害の診断が間違っていたとすれば、いつまでたっても病は治らず、悪化させてしまう可能性もあるということです。

もちろん、私は医師ではないので診断はできません。しかし、双極性障害とうつ病の違いを少しでも理解することは有益であり、勉強して最低限の知識はもつべきと考えます。

このように考える背景には、うつ病の既往やうつ症状ではないかとご心配される患者さまは稀ではないという印象があるためです。その時、頭をよぎるのは「双極性障害の可能性は全くないのか」という懸念です。とはいうものの、今まで手つかずにやってきたのですが、今回、一冊の本を買い求めました。

はじめに

第一部 対処と治療

第一章 なぜ躁うつ病は双極性障害となり、双極症に変わるのか

第二章 双極性障害(双極症)とは

1 双極Ⅰ型障害(双極症Ⅰ型)

2 双極Ⅱ型障害(双極症Ⅱ型)

3 さまざまなうつ病

4 小児思春期の双極性障害

第三章 社会生活を妨げてしまう双極性障害

1 双極性障害による社会生活の障害

2 立場によって受け止め方が違う双極性障害

3 受診する時

4 復職

5 自殺の予防

6 双極Ⅱ型障害

第四章 双極性障害の治療

1 薬物療法

2 ECT(電気けいれん療法)

3 反復性経頭蓋磁気刺激療法(γTMS)

4 ケタミン

5 心理教育

第五章 症例

第六章 双極性障害とつき合うために

第二部 Q&A

症状・経過・診断について

治療・社会復帰について

原因について

その他

年輪の会講演会から

年輪の会講演会での質疑応答から

参考文献

おわりに

第一部 対処と治療

第一章 なぜ躁うつ病は双極性障害となり、双極症に変わるのか

●もともとは躁うつ病とよばれていた双極性障害

・双極性障害は「躁うつ病」という病名でよく知られていた病気である。

・躁うつ病は統合失調症と並び、二大精神疾患とよばれてきた。

・躁うつ病という病名は、「うつ病」を含めて使う場合もあったため、混乱を招いていた面もあった。

・「躁うつ病」と「うつ病」は経過も処方する薬も全く異なる。

・躁うつ病のうつ状態とうつ病のうつ状態がきちんと区別されず、同じ治療が行われる場合があった。

・躁うつ病は躁とうつの再発を繰り返す病気だが、その認識が乏しく1回ごとの躁状態やうつ状態が、断片的に躁病、うつ病と診断されてしまい、長期的な展望を持って治療をするということが行われなかった。

・うつ状態にも多くの概念が混在していた。「内因性うつ病」「心因性うつ病」「荷下ろしうつ病」「引っ越しうつ病」「退行期うつ病」「抑うつ神経症」など、数えきれないほど色々な診断名が使われていた。

・病院、担当医によって、病名も異なり治療もバラバラだった。ただ、これは躁うつ病、うつ病に限ったことではなかった。

●混乱を解決するために作られた診断基準

・アメリカ精神医学会は精神疾患一つひとつに対して、操作的診断基準を作った。これは、どのような症状が何日間続いたら何病と診断するという基準を具体的に定めたもので、DSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)と呼ばれている。

●もうひとつの診断分類ICD

・ICDは精神疾患の分類や統計の目的で、WHO(世界保健機関)が作ったものであるため、行政ではこの分類を用いることになっている。しかしICDは、病名判断の明確な基準がないため、医師の間で診断がばらつくという問題はなくならない。

●DSMが提案したこと

・躁状態を躁病と診断されないように、躁病エピソードと呼ぶことにした。また、うつ状態に関しては3つに分けた。

①脳梗塞や甲状腺機能障害といった、はっきりとした身体的要因があるうつ状態

②薬剤などの物質による原因がはっきりしているうつ状態

③上記①②以外のうつ状態

・③のような原因不明だが薬物療法が必要なうつ状態を「抑うつエピソード」と呼ぶことにした。この抑うつエピソードだけ起こる病気が、大うつ病性障害と呼ばれている。

・躁病エピソードと抑うつエピソードを伴う病気を双極性障害(この場合正確には双極Ⅰ型障害)と呼ぶ。

●DSM導入以降の日本の状況

・日本でのDSM診断基準の浸透度は心もとない状況である。特に「抑うつエピソード」という考え方は定着したとはいえない状況である。その結果、うつ状態という言葉が、DSMが定めた通り「抑うつエピソード」を指しているのか、抑うつエピソードの基準を満たさない軽いうつ状態も含めるのかが曖昧になっている。

・DSM-5からは、うつ病といえば身体的要因が特定できない、抑うつエピソードを有する大うつ病のことを示すとされた。なお、他の医学的疾患による抑うつ障害は○○性うつ病、○○病のうつ状態と表記される。

第二章 双極性障害(双極症)とは

●双極性障害にはⅠ型とⅡ型がある

・DSMは改訂第4版にあたるDSM-Ⅳから、双極性障害は「双極Ⅰ型障害」と「双極Ⅱ型障害」に分類された。そしてICDでもICD-11から、双極症(双極性障害)は、「双極症Ⅰ型(双極Ⅰ型障害)」と「双極症Ⅱ型(双極Ⅱ型障害)」に分類されることになった。

-双極Ⅰ型障害:入院が必要な重度の躁状態とうつ状態を繰り返すもの。

-双極Ⅱ型障害:明らかに高揚した躁状態ではあるが入院を必要としない「軽躁状態」で、うつ状態を繰り返すもの。Ⅰ型とⅡ型は躁状態の程度で判断される。

●診断基準によって増加した双極性障害

・DSM-5の躁状態の診断基準は、躁状態が7日間毎日続くことになっている。

・軽躁状態の診断基準は軽躁状態が4日間続くことになっている。

●双極性障害は過剰診断?

・躁うつ病と呼ばれていた病気は、現在の双極Ⅰ型障害であり、それに加えて双極Ⅱ型障害が定義されたため、双極性障害の全体数は多くなっている。特にこの傾向は米国で顕著である。

●日本では過小診断と過剰診断が混在

・過小診断とは双極性障害に対する認識や理解不足により、医師はうつ状態に注意や関心が向きやすく、一方、患者も躁状態について話すことが少ないため、正しくは双極性障害にも関わらずうつ病として診断されてしまうことである。それにより不適切は抗うつ薬を処方され、状態は悪化する。

・過剰診断の一つのパターンは、パーソナリティーの問題などを双極性障害と診断してしまう場合である。双極性障害のうつ状態というのは、何かあった時に落ち込むとか、何かあると怒るといった周囲の環境に対する反応ではなく、何も理由がないのに2週間以上毎日気分が落ち込んだままである、という一定の長さを持つエピソードである。躁状態も同様に、何の理由もないのに1週間以上、毎日一日中気分が高揚している状態が続くというエピソードである。

・うつ状態も躁状態も、この数年間に何回あったと数えられるような、長く続くエピソードである。

・近年では特に躁状態も軽躁状態もないのに、光トポグラフィー検査の結果だけによって双極性障害と診断してしまうという過剰診断のケースもみられる。

1 双極Ⅰ型障害(双極症Ⅰ型)

●躁状態

・人生や家庭が破壊されかねない激しい躁状態である。

・躁状態は少なくとも1週間以上続き、その間、一日中ずっと気分が高揚したままの状態が続く。

・非常に高揚した気分、自分がとても偉くなったような気分を感じ、夜も寝ず、声が嗄れるまでしゃべり続けたり、じっとしていることができず、一晩中、一日中動き続けるが、その疲れを自覚できずに身体は消耗していく。

・必要のないものや高級品を買いあさり、借金してしまうこともある。

・気が散って集中できず、思い通りにならないとたとえ上司であっても激しく攻撃してしまい、職を失ってしまうようなこともある。

・酷くなると、幻聴や誇大妄想を伴うこともあり、錯乱状態まで進む場合もある。これを錯乱性躁病と呼ばれている。

●うつ病態(抑うつ状態)

・双極Ⅰ型障害と双極Ⅱ型障害は、躁的な状態には大きな違いがあるが、うつ状態には大きな違いはない。

・うつ状態とは、抑うつ気分、そして興味・喜びの喪失、この二つの症状が中核症状である。

<抑うつ気分>

・形容しがたい嫌な気分が逃れようもなく、一日中そして何日も続くものである。

・抑うつ気分は、やる気がないとか意欲が出ないという、あるべき意欲がないのではなく、普段あるはずのない筆舌に尽くしがたい、うっとうしい気持ちが襲ってくるというものである。

・『うつ状態の患者さんに、「三カ月くらいで治りますよ」と言うと、治るはずがない、と言うと、治るはずがないとおっしゃるかたもおられますが、中にはその言葉をある種の光明のように思う人もいます。抑うつ気分の時というのは、辛い気分が、まるで永遠に続くかのように感じられる状態なので、三カ月という普通なら長い期間でも、この状態にも出口があるのだと捉えられるのかもしれません。』

<興味・喜びの喪失>

・興味喪失とは、すべてのことに関してまったく興味をもてなくなる症状をいう。

・悲しいことに、自分の家族を愛する気持ちも喪失してしまうことがあり、さらに自分を責めてしまう。

・喜びの喪失とは、何をしても、何も見ても、嬉しい楽しいという感情が全く湧いてこないこと。

●うつ状態の診断

・うつ状態の診断では、まず抑うつ気分と、興味・喜びの喪失という二つの中核症状のうち、少なくともどちらか一方が、一日中、毎日、二週間ずっと存在しているかどうかを確認する。

・中核症状に加え、以下に紹介する4つの身体症状と、5つの精神症状の計9つの症状のうち、5つ以上が、一日中、二週間以上、毎日出てきていることが確認された時に、うつ状態(抑うつエピソード)と診断する。

●うつ状態の妄想

・うつ状態も酷くなると妄想が出てくる場合があるが、多いのは貧困妄想、心気妄想、罪業妄想の三つである。

<貧困妄想>

・根拠もないのに破産した、お金がないなどと信じ込んでしまう妄想である。この妄想のために入院を勧めても「お金がないから……」と断わったり、借金取りが来るなどと恐れてしまったりする。

<心気妄想>

・自分が重い病気に罹ったと信じ込んでしまう妄想である。医師や周囲の人の言葉を信じることができない。

・中には内臓がなくなってしまうという否定妄想に加え、大変な病気のために死ぬこともできず、永遠に生きなければならないという不死妄想が見られる場合を、コタール症候群という。

●躁にもうつにも起こり得る昏迷状態

・うつ状態あるいは躁状態が激しくなると、昏迷状態といって、しゃべることができなくなり身体が硬くなってしまう症状が現れることがある。特に酷い場合は、不自然な姿勢で静止したまま固まってしまうこともあり、このような状態は緊張病状態と呼ばれている。このような緊張病状態が出てくると、多くの医師は統合失調症を疑うが、双極性障害にも出るので注意を要する。

●混合状態

<躁転・うつ転に伴う「混合状態」>

・うつ病態から急激に(数日間で)躁状態に変わることを躁転と呼ぶ。躁転の経過中には、気分はうつなのに行動は活発になるような、うつ状態と躁状態の症状が入り混じって現れる混合状態になる時がある。

・躁状態からうつ状態に変わる場合は、うつ転と呼ばれこの時にも混合状態になることがある。

<通常とは違う躁状態・うつ状態の特徴を表す「混合状態」>

・混合状態では行動が非常に多くなって、しかも自殺念慮(自殺したいという気持ち)が強くなってしまうことがあり、うつ状態よりもさらに自殺の危険が高い状態といわれている。

2 双極Ⅱ型障害(双極症Ⅱ型)

・Ⅱ型はⅠ型の躁状態にくらべ、軽度な軽躁状態とうつ状態を繰り返すものである。

●軽躁状態とは

・躁状態は入院させたいほどの重度な状態に比べ、軽度な躁状態のものである。例えば、気分が高揚し仕事がはかどり、いろいろなアイデアが湧いてきて調子が良いという状態であり、病気と感じられるものではない。

・重要なことは、周りの人から見るといつものその人と全く違うと感じるものである。また、気分が高揚する状態は、一日中、少なくとも4日以上続くのが特徴である。

・軽躁状態では、本人には病気の自覚は全くないため、うつ状態になった時に初めて異変を感じるものである。

●うつ病にしか見えない双極Ⅱ型障害

・双極Ⅱ型障害の軽躁状態を本人が自覚するのは困難なため、双極Ⅱ型障害の患者さんのほとんどは、自分をうつ病だと考えている。家族においてもほぼ同様な認識である。したがって、軽躁状態を見分けることが、うつ病の治療において最大のポイントになる。

●なぜ双極Ⅱ型障害とうつ病を区別しなくてはいけないのか

●再発のリスクが高い双極性障害

・うつ病の頻度は海外では15%、日本では7%位と言われている。

・双極Ⅰ型障害は欧米では約0.8%、双極Ⅱ型障害を含めると2、3%になると言われている。一方、日本では合わせて1%弱と言われており、欧米に比べると少ない。

・重要なことは、うつ病と双極性障害の発症頻度には大きな違いがあるにも関わらず、ある統計ではうつ状態で来院されている患者さんの20~30%が、双極性障害だという点である。この主な要因はうつ病に比べ、双極性障害ではうつ状態の再発が多く、非常に長い経過をたどるという特徴を有しているためである。

・うつ病ではうつ状態の回復が治療目標になるが、双極性障害の場合はうつ状態と躁状態(軽躁状態)を繰り返すことが続くため、再発防止が治療目標となる。

●治療に用いる薬も違う

・双極性障害のうつ状態と、うつ病を区別しなければならないもう一つの理由は、治療薬が異なるということである。

・うつ病のうつ状態には抗うつ薬を処方するが、双極性障害のうつ状態には抗うつ薬は効きにくく、躁転を誘発するおそれがある。

・双極性障害の場合には、再発予防を目的とするリチウム、ラモトリギンなどの気分安定薬や、非定型抗精神薬を使う。

●初めてのうつ状態では、「うつ病」と診断される

・うつ病か双極性障害の診断は病歴、以前躁状態や軽躁状態になったことがあるのかを聞くことである。特に重要なことは自覚的なものだけでなく、行動の変化などの客観的な変化を詳しく聞くことである。

例えば、「今までに一週間くらい、毎日、一日中気分が高揚して、眠らなくても平気で頑張れた時はありましたか?」などの質問をする。

・難しいのは、その患者さんの初めての病相が躁状態、軽躁状態ではなく、うつ状態から始まった場合はであり、このケースでは区別することはできない。

・双極Ⅰ型障害では、最初の病相がうつ状態で発症するのは50%位である。

・双極Ⅱ型障害では、軽躁状態が最初に出ても自分で病気を疑うことはまれであり、うつ状態で受けることになるためうつ病と診断される。治療を進めながら経過をみていくうちに、躁状態や軽躁状態が認められれば、そこでうつ病から双極性障害に診断が変更される。また、患者さんや医師の理解不足が原因で双極性障害がうつ病と診断されてしまうこともある。

・アメリカの研究データでは、双極性障害の啓発が進んできたため、最近の研究では短くなったとはいえ、病名確定に4年かかるといわれている(昔は10年と言われていた)。これでも大変な時間を要するが、現状ではこれが実態である。

3 さまざまなうつ病

●メランコリー型うつ病

・以前は内因性うつ病と呼ばれていたもの。主な症状は、動作がゆっくりになってしまう症状、すべてのことに興味を失ってしまう症状、朝具合が悪く夕方に緩和されるという症状、罪責感などが特徴である。

●非定型うつ病

・最近急激に増えているタイプのうつ病である。

・抑うつ気分がある中で、良いことがあると気分が少しよくなる等、気分が変化しやすいこと、対人関係で過敏になりやすいという特徴がある。また、過眠や過食もみられる。

・このタイプは不安障害やパーソナリティー障害を伴うこともあり、幼少時の不遇な環境や虐待との関係が指摘されている。

●双極スペクトラムうつ病

・これは将来躁状態になって双極性障害と診断される可能性のある予備軍ともいえるものだが、まだ十分な実証が得られていないため、DSM-5には含まれていない。しかし、親や兄弟姉妹などに双極性障害を持つ人がいる場合や、双極性障害に多く見られる特徴(精神病症状があること、発症年齢が若いこと、非定型型うつ病症状を伴うこと、病相の回数が多いこと、抗うつ薬が効きにくいことなど)が多数見られる場合は、双極性障害への進展に注意が必要である。

●季節性うつ病

・DSM-5では「うつ病、季節型」と記載される。これは主に冬に多く、冬の日照時間が少ない高緯度地方に多くみられる。

・一般的なうつ病の特徴は不眠や食欲低下などであるが、この病気は過眠や過食といった症状が特徴である。

・この季節性うつ病は、朝方2時間くらい強い光を浴びる光療法が有効である。

●血管性うつ病

・75歳以上の多くのうつ病の患者さんには、脳梗塞の跡が見つかる。普通の75歳以上でも潜在性脳梗塞は見られるが、その頻度は明らかにうつ病患者さんの方が多い。

・脳梗塞とうつ病の因果関係(どちらが原因かはっきりしていない)などもあり、DSM-5には含まれていない。

4 小児思春期の双極性障害

●小児思春期の双極性障害は存在するのか

・米国(特に北米)では、「小児双極性障害」に関する論文が提出されているが、懐疑的な意見の学者も多い。

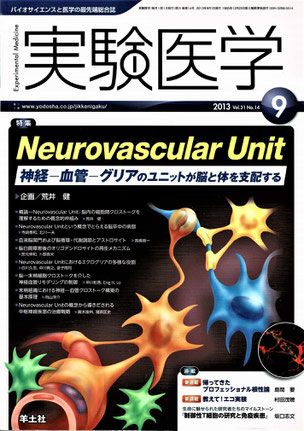

神経-血管-グリア・ユニット

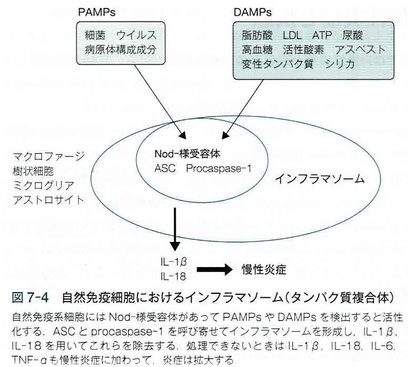

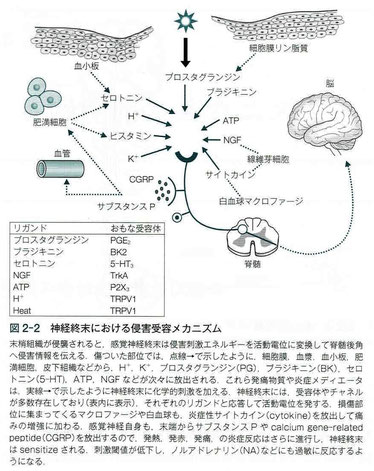

前庭性片頭痛は、難治性めまい患者にしばしば見られる疾患といわれています。脳内炎症が疑われ、神経-血管-グリア・ユニットが関係しているらしいということが分かりました。

調べたところ、医学雑誌の『実験医学』のバックナンバー、2013年9月号 Vol.31 No.14で、神経-血管-グリア・ユニットが特集されていました。タイトルは“特集 Neurovascular Unit 神経-血管-グリアのユニットが脳と体を支配する”です。

私の知識では太刀打ちできないことは分かっていましたが、そうは言っても、何か得るものもあるだろうと思い、購入することにしました。

特集の各寄稿は以下の通りです。

予想通り、私にはこれらの内容を理解することはできませんでした。唯一、出来そうなのは、神経-血管-グリア・ユニットの要点を書き出すことです。

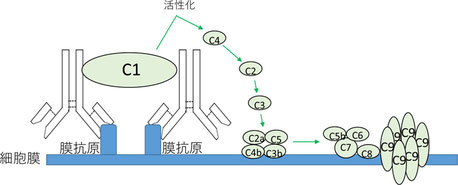

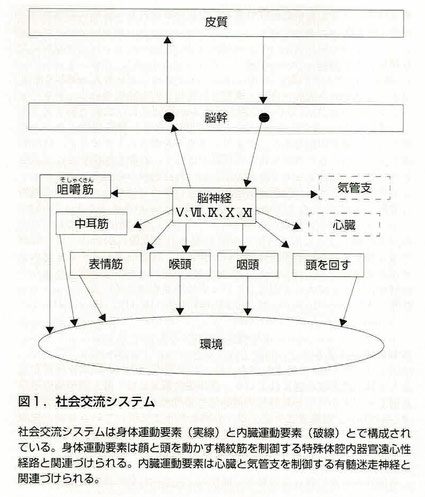

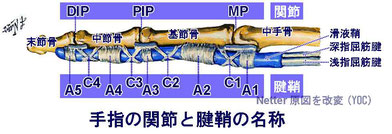

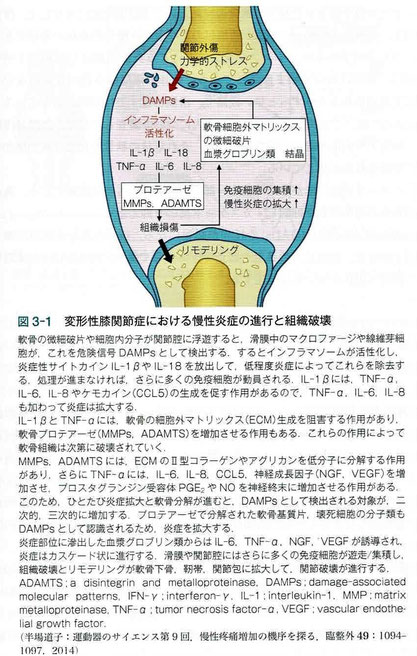

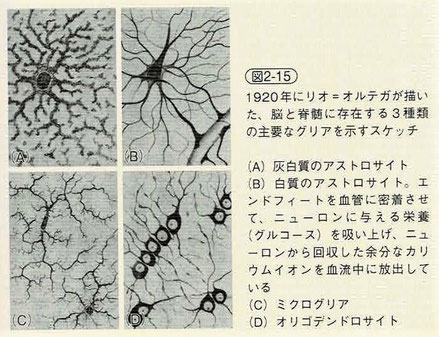

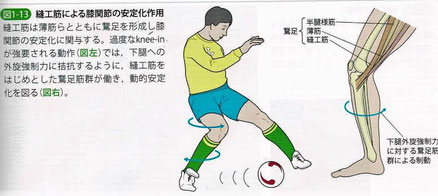

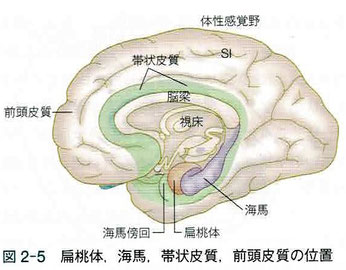

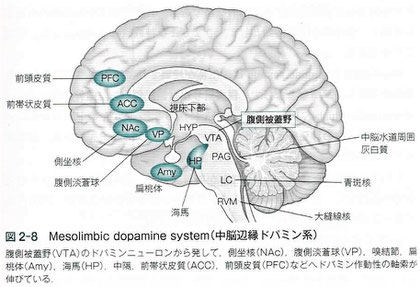

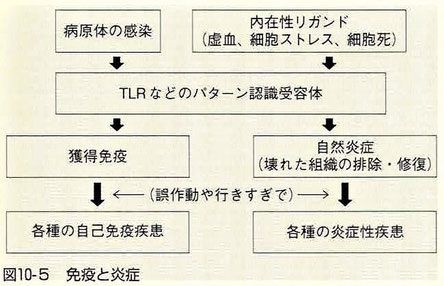

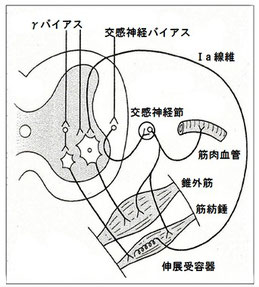

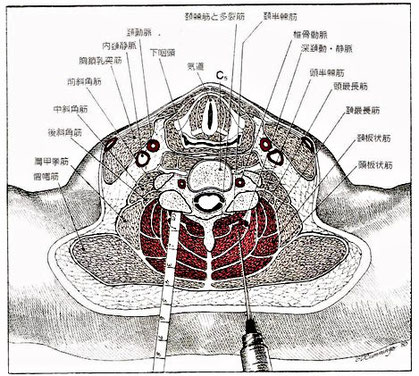

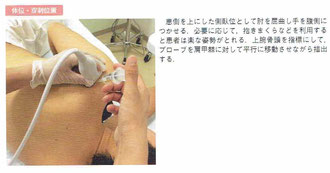

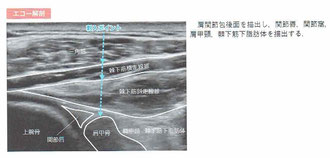

取り上げた3つの図表は、最初の『概論―Neurovascular Unit:脳内の細胞間クロストークを理解するための概念的枠組み』と、2番目の『Neurovascular Unitという概念でとらえる脳卒中の病態』に掲載されていたものですが、ブログはこの二つの寄稿をミックスした形でまとめています。

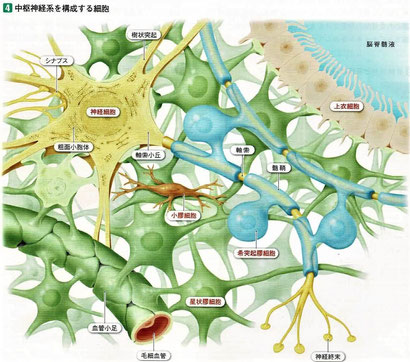

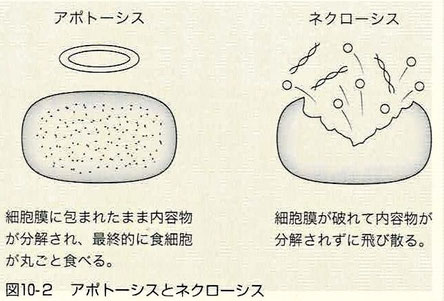

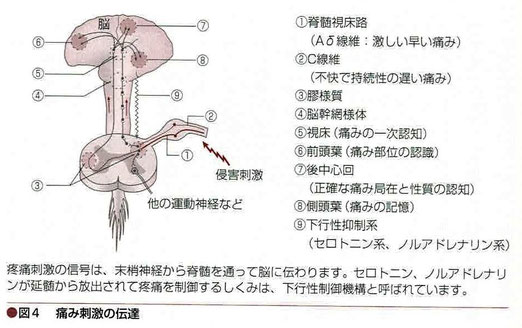

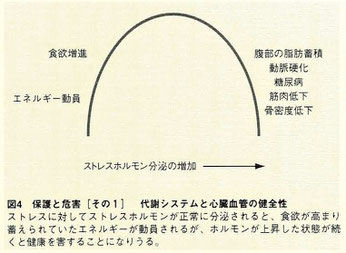

はじめに―Neurovascular Unitの誕生

・『2001年に開催された米国NIHのStroke Progress Review Groupでは、当時の脳卒中研究の状況を評価し、今後どのような方向に研究を進めるべきかが議論された。その当時、脳卒中後の神経細胞における興奮毒性・酸化ストレス・アポトーシス経路などの病態メカニズムが解明されつつあったが、脳卒中治療薬としての神経細胞保護薬は存在していなかった。なぜ多くの神経細胞保護薬が臨床試験で効果を示さなかったかに関する議論は数多くなされてきたが、特に重要なポイントは神経細胞という単一の細胞種にのみ着目するのは脳卒中治療として不十分であるという点であった。そのため、脳卒中治療は神経細胞の保護に限定せず、周囲の細胞をも含めた総合的な脳保護治療を考慮すべきであるとして、神経細胞・脳血管内皮細胞・アストロサイト・細胞外マトリクスからなる概念的な構成単位である「Neurovascular Unit」が提唱された。』

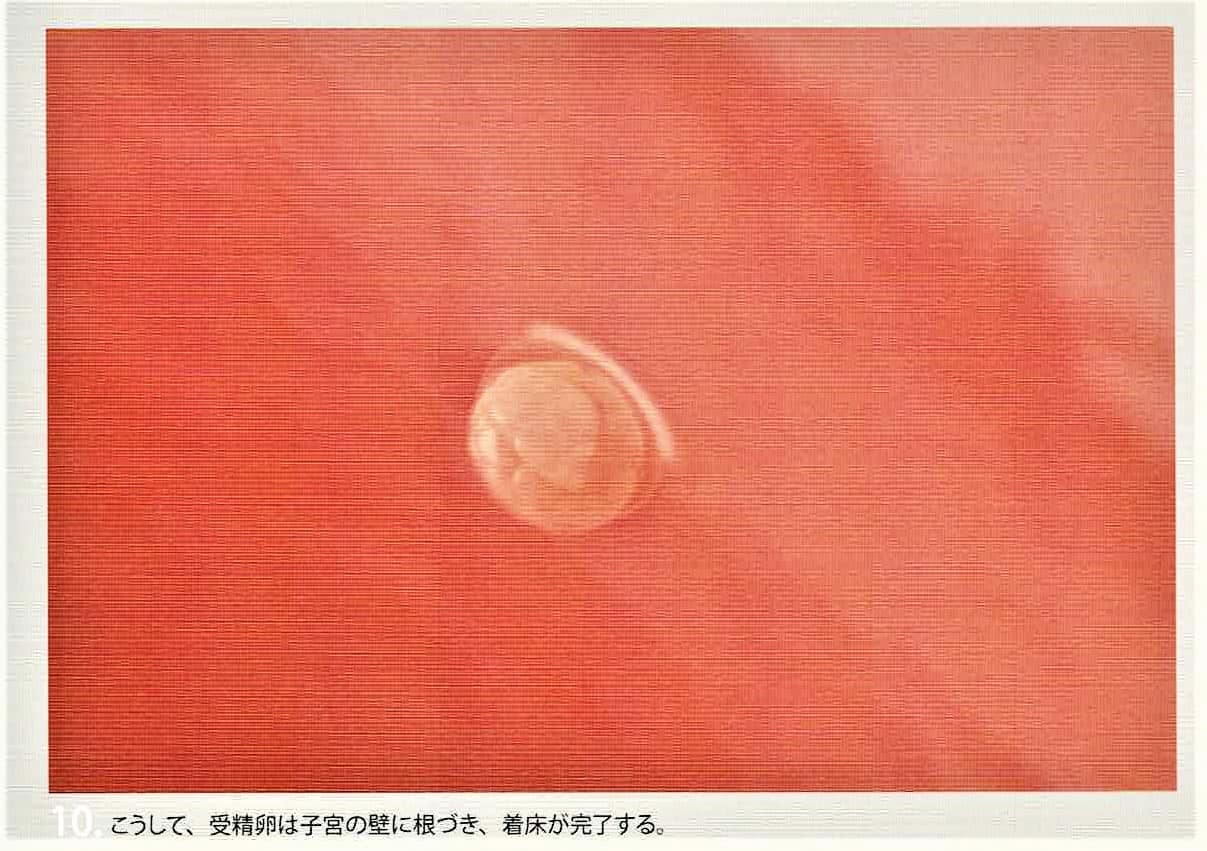

画像出展:「実験医学 2013 vol.31 NO.14」

「Neurovascular Unitは脳卒中の病態をより正確に理解することを目的として2001年に提唱された概念である。この概念が提唱された当時、Neurovascular Unitの構成細胞は神経細胞、脳血管内皮細胞、アストロサイトだった。しかし現在では、ミクログリア、ペリサイト、オリゴデンドロサイトもNeurovascular Unitの構成細胞とみなされている。」

・『Neurovascular Unitの概念が強調する点は、異なる細胞同士の相互作用が脳機能の維持に必要であり、脳疾患においては神経細胞を保護するだけでは正常な脳機能を保てないということにある。歴史的にみると、Neurovascular Unitの概念が誕生する前からも、脳神経細胞以外の細胞の状態の悪化が脳疾患の病態と深くかかわることは議論されてきた。例えば、“more than just neurons”というアイデアは、1971年にIssidoresらがパーキンソン病の研究で報告した論文のなかにもみられる。また、血液脳関門(blood-brain barrier:BBB)におけるアストロサイトと血管内皮細胞の相互作用に代表される“脳内における異なる細胞間相互作用の重要性”は、脳研究の分野において常に大きな研究トピックスであった。そのようななか、Neurovascular Unitという概念が誕生し、脳組織における異なる細胞間相互作用の重要性が改めて脚光を浴びたことで、脳卒中をはじめとする種々の中枢系疾患の病態を解明するための研究が劇的に加速した。』

1.Neurovascular Unitの構成細胞

・Neurovascular Unitの概念が提唱された当時、その構成細胞は神経細胞、血管内皮細胞、アストロサイトと考えられていたが、その対象は広がり、ミクログリア、血管周皮細胞(ペリサイト)、オリゴデンドロサイトなどが加わった。

・近年では、Neurovascular Unitの機能に対して脳実質の外側(脳血管を流れる血液中)の因子が影響を与えることも示されている。

1)脳血管内皮細胞

・脳血管内皮細胞はNeurovascular Unitの中でも特に興味深い細胞である。血管内皮細胞と神経細胞の間の微小環境は、成体脳における血管新生および神経新生の場として大きな注目を集めている。

2)アストロサイト

・アストロサイトと脳血管内皮細胞のクロストークは、Neurovascular Unitの概念が提唱される前から精力的に研究が行われおり、例えば、脳血流の調節とも深く関わっていることが分かっている。

3)オリゴデンドロサイト

・Neurovascular Unitの研究は、今まで、灰白質について論じることが多かったが、白質も脳機能において灰白質同様、とても重要な役割を担っている。

4)ミクログリア

・ミクログリアはNeurovascular Unitを構成する細胞の中で他とは違う特色を有している。

・ミクログリアは脳内における免疫反応を担当し、脳卒中などの障害時に活性化し周りの細胞に悪い影響を与える。しかし、その活性化状態の違いにより、周りの細胞に良い作用を及ぼすこともある。一方で、周囲の環境がミクログリアの活性化状態を左右することも明らかになりつつある。

・ミクログリアのNeurovascular Unitへの影響は未だ不明な点は少なくない。

補足.Neurovascular Mediatorについて

1.MMP-9:マトリックスメタロプロテアーゼ-9は、細胞外基質のコラーゲンやゼラチンなどを分解する酵素であり、組織の再生・分化などにおいて重要な役割を果たしている。一方で、組織内のMMP-9の過剰生産はがんの転移や動脈硬化の進展にかかわることが明らかになっている。

2.BBB:blood-brain barrier(血液脳関門)

3.VEGF:血管内皮増因子は、血管新生やリンパ管新生、胚形成の脈管形成に関与する糖タンパクのサイトカインである。

4.HMGB1:細胞局在によって異なる役割をもつ多機能性タンパク質である。がん細胞においては、細胞内に局在するHMGB1はゲノムを安定させる抗腫瘍タンパク質として作用し、細胞外に放出されたHMGB1は免疫機能をもつ前腫瘍タンパク質としての働きをもつ。

5)末梢循環細胞

・2001年にNeurovascular Unitの概念が提唱されたとき、影響範囲は脳内に限定されると考えられた。しかし、現在では血液中を流れる末梢循環細胞が脳卒中後の脳機能回復に寄与しうることが明らかになりつつある。

6)末梢神経における神経-血管相互作用

・Neurovascular Unitは日本語では神経血管単位(もしくは神経血管ユニット)と訳される。末梢組織における神経細胞と血管系の相互作用については最新の画像診断装置を用いて研究が進められている。

2.Neurovascular Unitの動的な側面

・Neurovascular Unitの概念が提唱されてから現在まで、一貫して変わらないのは脳卒中に対する効果的な治療方法を探ろうという目的である。そして、考慮すべき点は、Neurovascular Unit内の環境が状況に応じて変化しうるということである。

・Neurovascular Unitの構成細胞は環境に応じて異なった性質を示すことがある。例えば、アストロサイトは障害後には、反応性アストロサイトとなり回復期の神経新生を抑制する。しかし、一方では最近の研究により、反応性アストロサイトは失われた脳機能の回復を促進することもわかってきた。

・オリゴデンドロサイト前駆細胞は、障害により失われたオリゴデンドロサイトを補填するために自らオリゴデンドロサイトへと分化することで脳機能の回復に寄与しているが、その一方で、この前駆細胞は障害後の急性期には、悪性因子を遊離して周囲の環境を悪化させることが報告されている。

・Neurovascular Unit内において、細胞同士の連携は栄養因子やサイトカインなどの液性因子を介して行われることが多い。

・表のNeurovascular Mediatorにも挙げられている、MMP-9、VEGF、HMGB1には興味深い共通の性質がある。その性質とは作用の二相性であり、障害後の急性期に脳障害をひき起こす因子が、回復期には逆に脳組織・脳機能の修復に寄与するというものである。例えば、Neurovascular Unitを構成する細胞外マトリクスを分解する酵素の一種であるMMP-9は、脳卒中急性期ではBBB(血液脳関門)の破綻をひき起こすが、一方で回復期には血管新生および神経新生に関わっている。

・表に挙げたNeurovascular Mediatorを理解することは非常に重要である。なぜならば、急性期に障害性を示す物質を阻害する薬剤を投与したとしても、もし、その薬剤の効果が回復期にまで及んでしまうと、内因性の修復機構を阻害する恐れがあるからである。

3.Neurovascular Unitの成り立ちと構成

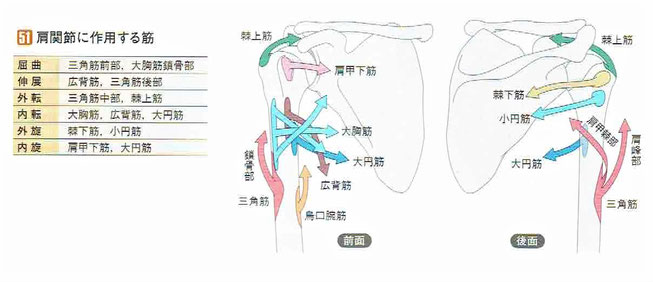

・『1990年代の10年間はそれ以前に比して、格段に脳卒中の理解が高まった時期であった。多くの大規模臨床試験が画策され、MRIをはじめとする画像診断が格段に進歩し、脳虚血における血行動態や分子レベルの変化が明らかになってきた。そして、米国で1995年に許可されたrt-PA静注療法は、脳梗塞治療に画期的な進歩をもたらした。しかし、主に発症早期の投与という時間的に限定された条件から対象症例は伸び悩み、脳梗塞治療に閉塞感が漂いはじめた。

これに対して、虚血早期に生じるカルシウムイオンの過度の流入がニューロン細胞死や障害につながるため、そのイオンチャネルを阻害する薬剤を中心に神経保護薬が多く開発された。それらは脳梗塞のモデル動物ではニューロンの虚血障害を軽減したが、脳卒中患者では有益な効果を示すことはできなかった。この神経保護薬の失敗によって、脳虚血の病態の複雑さと虚血の影響はニューロンだけでなく他の細胞にも及ぶことが改めて認識された。そのため、ニューロン単独の挙動にとらわれるのではなく、ニューロン以外の細胞やそれら細胞とニューロンとの関係に焦点が移っていった。つまり、単独の細胞内シグナルのみならず、細胞間シグナリング、細胞と細胞外マトリクス間シグナリングの解明の重要性が高まってきたのである。NVUはそうした背景で出てきた概念である。

NVUという用語は、米国のNational Institutes of Neurological Disorders and Strokeでの会議で2001年にはじめて使用された。この用語は、脳内の細胞間相互作用の様子を概念的に示したものであり、NVUの概念に基づいた研究から得られた知見は、脳卒中の病態解明を一気に進めた。NVUの概念が提唱されてから10年が経過し、今では脳卒中だけでなく他の神経変性疾患の研究にもNVUの概念が用いられるようになってきた。

NVUは大きく分類すると3種類の細胞群と細胞外マトリクスから構成されている。細胞群はニューロン、血管系細胞(血管内皮細胞、周皮細胞[ペリサイト]と血管平滑筋細胞)およびグリア系細胞(アストロサイト、オリゴデンドロサイトとミクログリア)である。これらをつないでいるのが、各種の成長因子、サイトカイン、ケモカインといった液性因子や細胞外小胞である。これらの細胞群は細胞同士の直接的コンタクトのみならず、液性因子を介して細胞間あるいは細胞と細胞外マトリクス間で間接的にシグナルをやり取りしていると考えられ、これらを含めて1つの概念的ユニットを形成している。さらに、脳虚血では末梢血液成分である単核球のような白血球系細胞や血小板なども病巣にかかわってくるため、これらもNVUに含めるという考えもある。より効果的な血流再灌流、神経保護や機能回復をめざすために、これらNVU構成要素の相互関係に着目することが重要である。』

画像出展:「実験医学 2013 vol.31 NO.14」

ニューロン、血管系細胞(血管内皮細胞、周皮細胞と血管平滑筋細胞)、グリア系細胞(アストロサイト、オリゴデンドロサイトとミクログリア)、および細胞外マトリクスから構成される。

補足.情報交換の方法

例えばニューロンの軸索とオリゴデンドロサイトの髄鞘、血管内皮細胞と周皮細胞のように直接細胞同士が接触することで情報交換をしている場合もあるが、細胞間のシグナル伝達を成長因子、サイトカイン、ケモカインや細胞外小胞を介して行っている場合も考えられる。これらを包括してNeurovascular Unitの枠組みとしてとらえる。

感想

とても難しい内容でしたが整理すると、①神経細胞という単一の細胞種にのみ着目するべきではない。②NVU(神経血管単位・神経血管ユニット)はニューロンだけでなく他の細胞にも及ぶ。したがって、「単一の細胞腫でなく、NVUとして考えることが重要である」ということだと思いました。

体内時計と睡眠2

4 現代人はなぜ眠るのに苦労するのか

●パソコン、携帯、ネオンが与える影響

・2011年の国民健康栄養調査の報告によると、日本の総エネルギーは2003年より徐々に減少し、運動習慣は増加しているが、肥満も糖尿病も増えている。この原因は日本人の睡眠不足と不規則な生活が引き起こした生体リズムの乱れと考えられる。

・産業医科大学の久保達彦博士による、交替制勤務に従事する日本人の健康状態を調査したところ、交替制勤務を始めると血圧はすぐ上がる。糖尿病になるリスクは2倍、がんの罹患率も上がる。乳がんは1.5倍、前立腺がんは3倍である。

●夜型人間は朝型人間になれない?

・一般的に夜型の人は、食欲、便通、睡眠に課題を抱えた人が多い。

・医学的にも早寝早起きで午前中から活動的な人を朝型、宵っ張りで午前中はぼんやりしていて、夜になるほど頭が冴える人を夜型と呼ぶ。

●現代人は不健康?

・マウスの実験では、高脂肪食をいつでも摂取できるようにした環境では、肥満、脂肪肝、メタボリック症候群、血管の炎症などが見られるが、同じカロリーの食事にも関わらず、食事の時間を一定の時間帯に変更すると生体リズムが回復し不健康な症状が消失したということである。

●女性の睡眠時間に異変あり

・日本人の睡眠は1976年から2011年にかけて、若い世代の睡眠時間には大きな変化はなかったが、45歳~85歳の中高年では1時間近く睡眠時間は減っており、性別では女性の方が減少している。

●若返りの泉メラトニン

・メラトニンは生体リズムを守る三要素のひとつであり、松果体から分泌される。また、睡眠を改善し、寝つきをよくするホルモンとして知られている。加齢とともに低下していくことから、「加齢時計」とも呼ばれている。

・メラトニン研究により、脳にある生体時計がメラトニンを作っている松果体を調節することで協同して働き、若返りや健康長寿をもたらしていることが分かっている。

・今では、メラトニンが不足してくると、心筋梗塞や脳梗塞が増えることが明らかにされている。

・メラトニンは全身の血管に働きかけ、血圧を下げ夜の隠れ高血圧を改善する。また、心臓と心臓の血管に作用して、昼間に傷ついた部位を修復し脳梗塞を予防する。

・メラトニンは骨に働きかけ、骨粗鬆症を改善する。

・メラトニンは自律神経を調節し、免疫機能を賦活し発がんを抑える。そして、老化の速度を遅らせる。

・メラトニンの受容体に遺伝子異常があると、メラトニンの不足と同じように生活習慣病が現れることがわかってきた。

・メラトニンは生命の質を高める多彩な作用があり注目されている。

・メラトニンは夜間に光にあたると分泌が抑制される。

-光に当たるのが1~2時間の場合、300ルクス(卓上電気スタンド位の明るさ)でもメラトニンの分泌に影響が出る。

-一晩中電気をつけている場合には10ルクス(ろうそくの灯りは8ルクス)の薄明りでも影響を受ける。

-パソコンやスマートフォンで問題になっているブルーライトは、わずか8ルクスであっても、白色光の1200ルクス並みの悪影響を及ぼす。

●睡眠時無呼吸症

・深い眠りとともに分泌される成長ホルモンは、子どもの成長を促したり、昼間にダメージを受けた皮膚や粘膜を修復したりしている。

・時計遺伝子のビーマルワンは、エネルギー産生の効率を上げるためにいろいろな工夫している。

-胃や腸の細胞や組織に作用して、食べた物を腸から吸収する効率、吸収した食べ物を脂肪に変換する効率、そしてそれを脂肪組織の貯蔵する効率など、いずれも昼間よりも夜にその働きが高まるようにしている。

・顆粒球やリンパ球などの白血球の働きを活発にして、免疫力を高め、隠れている病気を癒し未病を防ぐ。

・睡眠時無呼吸症候群とは、眠っている間いびきとともに無呼吸を繰り返す病気である。メタボリック症候群になったり、高血圧や糖尿病を悪化させる。この病気の深刻度は昼間の眠気の強さで計る。いくら眠ってもすっきり感がないとか、疲れがとれないという場合は無呼吸症候群を疑うべきである。

●不眠によるトラブル

・人間とショウジョウバエの時計遺伝子は、ほとんど同じ遺伝子を使って時を刻んでいる。

・『私たちは、北海道U町の人々を調査してみました。「昨日は、よく眠れましたか?」との質問に、188人のうち21%の住民が、「十分ではなかった」と回答しました。この188人を約5年間追跡調査したところ、よく眠れると答えた人の3倍、病気になりやすいこと、その結果、余命が短くなっていることがわかりました。』

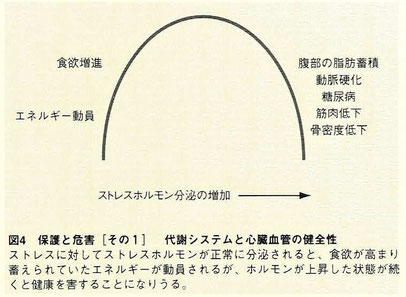

・『不眠は生活習慣病の源です。不眠になると自律神経が高ぶり、血圧が上がります。なかでも夜間高血圧が著しく、心臓病や脳卒中が起こりやすくなります。不眠が重なると、昼間の眠気で活動量が減り、肥満になります。加えて、目覚めのホルモンといわれる副腎皮質ホルモンが増えます。このホルモンはやっかいです。健康なからだから分泌されるインスリンの働きを弱めるので、これが増えると糖尿病になりやすくなります。また骨を溶かす働きがありますので、骨粗鬆症にもなりやすくなってしまい、コレステロール値も上がり、動脈硬化が進みます。』

・1989年、米国一般住民を対象に行われた調査では、不眠が1年間続くとうつ病になるリスクが40倍になるとのことである。

●災害現場、避難所の報告から

・東日本大震災直後の調査によると、被災地の人々の約60%に不眠の症状が現れたが、なかでも仮設住宅で居住することを余儀なくされた人々にそれは著明であった。

5 眠りは変化する

●成長と共に変化する睡眠

・人間の睡眠は、リズムも質も一生のなかで変化している。

●乳児の眠り

・胎児は妊娠28週くらいからレム睡眠を覚え、妊娠36週くらいからノンレム睡眠も経験し始める。

・出生まもない赤ちゃんは覚醒しているのは1、2時間で残りは眠っているが、この眠りのほとんどはレム睡眠である。8ヶ月くらいになると、睡眠時間は13時間くらいで、レム睡眠は眠りの1/3程度になる。

・胎児の生体リズムは24時間ではなく、7日(もしくは3.5日)のリズム性が大きい。24時間リズムが芽生え始めるのは、生後1ヵ月の頃になるが、まだ外の世界とは同調できないため時差ぼけのような状態である。これが生後3ヵ月くらいになると24時間リズムがだいぶ完成してくる。

●幼児の眠り

・1歳から3歳は、体内時計の成長を促し、生体リズムを確立するために最も重要な時期なので、特に規則正しい生活と十分な休息が必要である。

・4歳から6歳は、睡眠習慣を身につけるために大切なときである。5歳頃から生体リズムにあった睡眠パターンが現れてくるため、この時期に早寝早起きを習慣化させておくことは重要である。

・午後早めの昼寝は、夜の睡眠を補うのに有効である。

・脳の老化には性差があり、男性は女性より1.5倍早く老化すると言われている。特に、左脳が早く萎縮していく。女性の老化が遅いのは脳梁とよばれる神経線維の束が大きく、左右の脳の情報交換はスムーズに行われ、右脳と左脳がバランスよく萎縮していくからである。

●学童児の眠り

・5歳から12歳は、睡眠時間が11時間から8.5時間まで短くなり、昼寝もあまりしなくなる。眠りはノンレム睡眠が主体だが、深睡眠と呼ばれる睡眠深度4が長いのが特徴で、この眠りの中で学校で学んだ情報や知識を咀嚼している。

●思春期の青少年の眠り

・12歳から18歳は、思春期であり、また成長期である。睡眠中に性ホルモンが増え性腺は成長する。

・成長ホルモンが多量に分泌されるとともに、眠りたい欲求が高まり、朝なかなか目を覚まさなかったり、週末に異常に長く睡眠したりすることが見られる。

●社会生活をしている人の眠り

・20歳から40歳は、仕事や社会活動が日常の大半を占めるようになるため、不規則な生活になり生体リズムも乱れがちになる。起床時刻を一定にする努力が大切である。

・50歳から60歳は、そろそろ老化が始まる時期であり、眠っても疲れがとれない、途中で目が覚める、などの不眠症状が増えてくる。寝具の工夫も必要である。

●中高年の眠り

・壮年期に5人に1人といわれる不眠は、60歳を超えると3人に1人になる。

・朝起きて光を浴びてから、約15時間後に眠くなるように体内時計はセットされてるため、朝5時に起床すると夜の8時には眠くなってしまう。

・高齢者の睡眠は深い睡眠やレム睡眠が短くなって、睡眠深度1か2が多くなる。要因の一つは光環境の変化である。家にいる時間が増え、光を浴びる機会が少なくなるので、メラトニンの分泌量が減る。

・高齢者独特の睡眠異常にレム睡眠行動障害がある。これはレム睡眠の仕組みが壊れてしまうために、金縛りの状態にならず夢の内容がそのまま行動に反映されてしまう。それにより、大声を出したり、襲いかかったり、蹴とばすなどの異常行動が出現する。

・むずむず脚も、貧血を合併する高齢者によく見られる睡眠異常である。また、似たような運動異常に、睡眠に伴う周期性四肢運動麻痺障害がある。

・睡眠中のこむらがえりも多く見られる。60歳以上では3人に1人。80歳以上では2人に1人に見られる。原因は筋肉のエネルギー不足や酸素不足なので、温めること、マッサージすることは良い。筋疲労、水分不足、過度な飲酒などもきっかけになるので注意が必要である。

・高齢者の不眠対策は、十分な日光と適度な運動が基本であり、心地よい疲れを感じることが大切である。睡眠時間は6時間程度、起床時間など生活のリズムを安定させることも必要である。

●認知症の人の眠り

・認証症患者の80%の人に不眠症が見られ、行動異常やこむらがえり、、むずむず脚も多く見られるようになる。昼間にうとうとしていることが多いため、総睡眠時間はあまり変わらない。昼間の過眠症が認知症の原因ではないかという研究報告もある。

・血管性認知症は大きないびきと、睡眠時無呼吸症候群が多く見られるのが特徴である。

・アルツハイマー病では初期からメラトニンを作る松果体にいろいろな異常が現れてくる。特にパーワン、ビーマルワン、クライなどの時計遺伝子が少なくなり、発病前から生体リズムが乱れ始める。

・メラトニンの分泌量は加齢ともに激減し、70歳を超えると思春期の10%以下に減ってしまう。日本ではラメルテオン(商品名ロゼレム)が市販されている。

6 よりよい休息のススメ

●サマータイムの導入は是か非か

・サマータイムでは適応に約1週間かかるとされている。その間に体調不良や能率低下が指摘だれている。特にその傾向は夜型人間や短時間睡眠の人に見られ、諸外国に比べ短い睡眠時間の日本ではサマータイムは課題が多い。

●長生きする人の睡眠

・高知県土佐町の691人、平均年齢81歳の高齢者を対象とした、2008年から2012年からの調査では、睡眠時間は8時間、起床は5時59分、消灯は21時58分だった。また、52%の人は毎日の運動習慣、49%の人は昼寝の習慣があった。

●脂肪分のとりすぎは要注意

・規則正しい食事は深い眠りを誘う。

・栄養素では糖質とともに、メラトニンを作るトリプトファンを豊富に含むタンパク質とビタミンB6の摂取が有効である。トリプトファンは肉類、魚介類、乳製品、豆乳などに多く含まれている。ビタミンB6は、魚介類、大豆、納豆、のりに多く含まれている。

・不飽和脂肪酸はメラトニンを増やすので、睡眠の改善に効果がある。

・ナッツなどに含まれるポリフェノールは時計遺伝子の仲間のサーチュインを活性化させる働きがある。

・脂肪分の多い食事は、眠気を強めるという特徴がある。また、過剰な脂肪摂取は、時計遺伝子の発現リズムを狂わせ、体内時計の働きを弱める。

●タバコ、昼寝、寝酒は避けるべき?

・喫煙は寝つきを悪くし、中途覚醒を増やし、眠っている時間を短くし、睡眠の質を悪化させるため体の疲れが残りやすい。タバコは快眠の大敵である。

・睡眠時無呼吸症候群になるリスクは非喫煙者の2.5倍である。

・午後2時頃に現れる眠気に昼寝することは望ましい行為である。ただし、時間は15~20分。30分以上昼寝すると、起床後から蓄えてきた眠りのホルモン(睡眠物質)を使い果たすので、夜、眠れなくなってしまう。

・不眠症の人は、もともと眠りのホルモンが少ないので、昼寝は厳禁である。

・アルコールは生体リズムを壊し、睡眠の質を悪くする。深い睡眠を減らし、体内時計の働きを弱め、時差ぼけ状態にしてしまう。

●睡眠薬のメリット、デメリット

・『不眠症の原因は多様ですから、基本的に、不眠症=睡眠薬と安易に考えるのは誤りです。生体リズムの乱れが原因の場合は、朝の光を浴びること。夜の睡眠環境を整えること。朝食を抜かないことと規則正しい食習慣。これが改善策です。いびきや睡眠時無呼吸症が原因の場合はシーパック治療などの無呼吸対策が基本ですし、こむらがえり、むずむず脚や金縛り、夜間の胸やけ、動悸、胸の痛みがある場合は正しい生活習慣を心がけるだけでなく、治療することこそが肝要です。』

・現在の薬は副作用が少なく安心して服用できる。睡眠薬を必要以上に怖がらず正しく飲むという勇気も時には必要である。

●子守歌の科学的効果

・子守歌の安眠を誘う効果には、心地よい音の調べがある。三週間、就寝前に45分間、リラックスするクラシック音楽を聞かすという実験では、脈拍が低下し睡眠の質を高める副交感神経が活性化した。また、母親のにおい、温かさ、満腹になっていることも眠りを誘い、質の良い睡眠につながる。

・眠りに落ちる前の赤ちゃんの手足が温かくなっていることは、多くの血液を手足にまわすことで、脳の温度を下げているからである。

・大人でも昼食後、暖房の効いた電車に揺られていると、眠くなってしまうのは、加温によって手足などの末梢の血管が開き、体幹から熱が抜けていき、脳の温度が徐々に下がっていくためである。

●腹時計を味方につける

・生体リズムにとって朝、昼、晩の規則正しい食事のリズムが必須である。なかでも、朝食が重要で、できるだけ決まった時刻にとることが重要である。眠っている間に使い果たしたブドウ糖を補給する意味で、朝に糖質をとることは重要である。

・一般的に朝食が最も力強く体内時計を整える力を持っているのは、空腹の時間がながいためである。空腹の時間が長いほど、体内時計の調整力が強い。

・食事からくる栄養刺激として獲得した時刻情報は、インスリンや副腎皮質ホルモン、あるいは自律神経などを介して全身に伝わり、生体リズムの時計の針が調整される。

・体内時計は効率よくエネルギーを生み出せるように代謝を調節している。ホメオスタシスは生体内や外界の環境因子などの変化にかかわらず生体の状態が一定に保たれる働きのことだが、時計遺伝子の一つであるレヴェルブαが、代謝のホメオスタシスを維持する仕組みの主役であるということがわかってきた。生体リズムを守るという点で、食事の持つ意味は重大である。

●寝る時刻、睡眠時間をどう考える?

・必要な睡眠時間には個人差がある。エジソンは4~5時間、アインシュタインは10時間以上とのことである。自分に必要な睡眠時間は就寝と起床の時刻を2週間記録にとり、その平均がその人の必要な睡眠時間である。

●朝が勝負

・朝の起床後にたっぷりと日射しをあびると、その約15時間後にメラトニンができあがるように生合成の準備を始める。夕刻なってできあがったメラトニンは、日が落ち、真っ暗闇になると、いっせいに血液の中に放出される。そして昼間はほとんどないサーカディアンリズムを示す。メラトニンは血流に乗って全身に運ばれ、からだの生理機能を高める。これが脳に働きかけ心地よい眠りを誘う。脳にある体温中枢に働きかけ、脳の温度を下げ、眠りにつきやすい環境を作る。

●それでも眠れないときは

・人にとってどれくらい眠る時間が必要かを決めているのは、脳の松果体時計である。あまり眠れていないと感じても、日中の体調に問題がないなら十分な睡眠をとっているといる。必要な睡眠時間が満たされると、後は浅い眠りがだらだら続くだけなので神経質にならなくてもよい。

・入眠には脳に行く血流を少なくし温度を下げることである。そのために有効な方法は、ぬるめの湯にゆっくり入ることである。15分程度で汗が引き、体温も下がり始めるので、その頃に布団に入ると寝つきが良くなる。

・不眠から「今日も眠れないのでは」という不安が強くなったりイライラしたりするのは、条件不眠と呼ばれる不眠症である。この場合、遅寝早起きが熟睡感を高めてくれる対策になる。

・音楽であれ、香りであれ、あるいは瞑想やヨガのような軽い運動であれ、眠る前にリラックスすることが重要である。

・専門医の指導が必要だが、筋弛緩トレーニングや自律訓練法、バイオフィードバック法などもある。

・就寝4~5時間前からコーヒー・お茶、そして胃にもたれる食事は避ける。特にカフェインは約5時間も持続するので注意する。

・習慣的に床に入る時間の2~4時間前の時間は、1日で最も眠りにくい時間帯である。早く寝ようとして、いつもより早く床についても、なかなか寝つくことができなのはこのためである。そのため、眠くなってから床にはいるのがよい。

・前夜に何時に床につこうと、同じ時刻に起床することが、不眠対策の基本である。毎朝、同じ時刻に起床し、起床後に太陽光を浴びると、体内時計の針がリセットされ、からだのリズムが地球の自転のリズムに一致する。その日の夜には、タイミングのよい時刻に十分な量のメラトニンが分泌され、快適な眠りが得られる。

・目が覚めたらいつまでも床についていないようにするのも、不眠撃退には効果的である。

・昼間の眠気は、健康なからだから発信される睡眠不足のシグナルである、正午から午後2時、15~20分間であれば問題ない。

・昼間の眠気がひどく、週末に平日の3時間以上長く眠ってしまう場合は、要注意である。たっぷり休めているはずだと思っても、深い眠りが得られていないサインの可能性がある。

・昼間の運動は、筋肉や胃腸で作られるメラトニンを増やす。30分程度の散歩や体操など汗ばむくらいの運動がよい。毎日規則正しく行う習慣をつけることが大切である。

・メラトニンは松果体だけでなく、小腸や胃、卵巣、精巣、脊髄、骨、筋肉、皮膚などでも作られる。そしてメラトニンの信号を受ける受容体は心臓、血管、肺、肝臓、腎臓など全身にある。運動すると、松果体以外の部位で、メラトニンが多く作られ、これが快眠につながる。

・血液中のメラトニンの濃度には、1日のリズムとともに1週間のリズムがある。朝に血圧は月曜日に高く、心筋梗塞や脳卒中の発症頻度も月曜に多いことが分かっている。木曜日も多いという報告もあるので、3.5日のリズムもあるようである。

おわりに―休息のプロフェッショナルになろう

・2011年には、睡眠健康推進機構が立ち上がり、健康増進のために睡眠に関する正しい知識を広めるのが目的である。年に2回の睡眠の日も制定された。春は3月18日、秋は9月3日である。各地で睡眠に関する市民講座を開設している。

感想

今回、良かったなと思うことは、“睡眠”について真剣に考えたという点です。

食事・運動・睡眠のうち、一番問題だと思っていたのは睡眠でした。特に時間のプレッシャーがない時でも、集中すると夜中の1時、2時までパソコンに向かってしまうことが多々ありました。通常は7時前後に起床しているのですが、寝るのが遅くなった日で、朝一番に予定が入っていない場合は、8時半ころまで寝ている日も少なくありませんでした。

この本を読んでからは、何とか夜の12時には床につき、寝る時間に関わらず、7時前後には起きるということを意識するようになりました。とにかく、重要なのは朝のようです。また、規則正しい食事もとても重要です。

問題は、この“意識”を長く持てるかどうかというところですが。。

体内時計と睡眠1

睡眠の問題というと、まず頭に浮かぶのは、睡眠時間や睡眠の質などの「眠れない問題」の睡眠障害です。一方、ナルコレプシーのような過眠症をお持ちの患者さまもおいでです。過眠症にはナルコレプシー以外に、特発性過眠症、反復性過眠症があります。

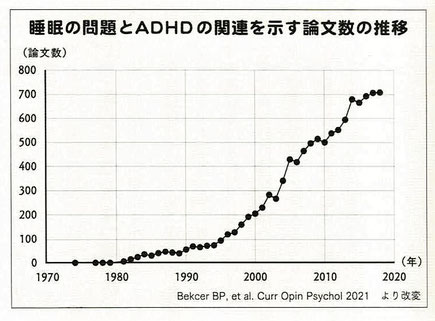

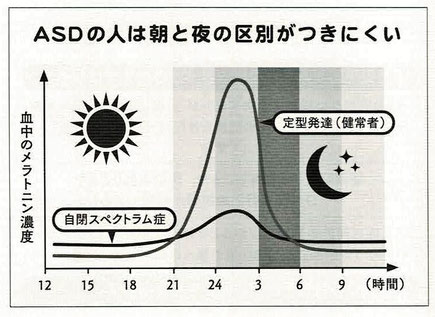

調べてみると、子どもの発達障害、特にADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉症スペクトラム)に、過眠傾向が多くみられることがわかりました。

また、睡眠の問題はホルモンである“メラトニン”と“体内時計”が最も重要なのではないかと思い、見つけたのが大塚邦明先生の著書である『眠りと体内時計を科学する』という本でした。「これだ!」と思い発注しました。

目次

はじめに

1 眠りと体内時計

●眠りのリズムは90分と12時間

●自律神経は嵐のごとく

●体内時計が眠りを誘う

2 時計遺伝子とは何か―人間は宇宙とシンクロしている

●時計遺伝子とは何か

●生体リズムの発見は「地動説」

●宇宙のリズムをコピーする

●体内時計は25時間周期

●太陰暦は理にかなっている

●太陽活動の影響

●出産明け方に多いわけ

●オーロラは魔女

●人間も磁気を感じている

●時差ぼけの仕組み

●体内時計の老化

3 眠りと夢

●夢見る時間

●レム睡眠との関係

●夢は現実を再現している

●なぜ夢を見るのか

●スピリチュアルな存在との邂逅

4 現代人はなぜ眠るのに苦労するのか

●パソコン、携帯、ネオンが与える影響

●夜型人間は朝型人間になれない?

●現代人は不健康?

●女性の睡眠時間に異変あり

●若返りの泉メラトニン

●睡眠時無呼吸症

●不眠によるトラブル

●災害現場、避難所の報告から

5 眠りは変化する

●成長と共に変化する睡眠

●乳児の眠り

●幼児の眠り

●学童児の眠り

●思春期の青少年の眠り

●社会生活をしている人の眠り

●中高年の眠り

●認知症の人の眠り

6 よりよい休息のススメ

●サマータイムの導入は是か非か

●長生きする人の睡眠

●脂肪分のとりすぎは要注意

●タバコ、昼寝、寝酒は避けるべき?

●睡眠薬のメリット、デメリット

●子守歌の科学的効果

●腹時計を味方につける

●寝る時刻、睡眠時間をどう考える?

●朝が勝負

●それでも眠れないときは

おわりに―休息のプロフェッショナルになろう

はじめに

・日本人の5人に1人は不眠に悩んでいる。

・地球の過酷な環境のため眠りの仕組みを作った。

・1972年に体内時計が発見された。それは自律神経とホルモン調節の中枢である脳の視床下部に存在していた。

・大塚先生は睡眠の研究を「こころ」の研究として始めた。そして、近年はフィールド医学という新しい学問体系に取り組んでいる。

・脳と心臓とこころの関りの探求を極めるには、眠りの謎を解くことが近道だった。

1 眠りと体内時計

●眠りのリズムは90分と12時間

・人間のからだの時計は、朝起きて15時間経つと眠くなるようにセットされている。

・朝の太陽光を浴びることで、その日の眠りの時計のスイッチが入る。

・眠れない時間帯がある。それは朝の目覚めから12~15時間である。

・人間の眠りは90分がワンセットで、これを4、5回繰り返す。

・1回目の眠りの時に最も多くの成長ホルモンが出る。

・副腎皮質ホルモンは、4回か5回めの眠りの時にピークに達する。

・血管の健康を維持するエンドセリンは8時間のリズムが見られる。これは睡眠時間の周期と連携しつつ、血管の緊張のリズムを作りだしている。

・「人は血管とともに老いる」という古来の名言がある。

・最も強い眠気は午前2~3時、また午後2時にも強い眠気度がある。

・眠りの仕組みには生体リズム以外に、睡眠物質の働きもある。睡眠物質の代表は脳脊髄液のなかに増えてくるプロスタグランジンというホルモンである。

・病気になり発熱に伴って眠くなるのは炎症に関連して増えたサイトカインである。

・睡眠物質として明らかになっている物質は20余りあると考えられている。

●自律神経は嵐のごとく

・夜、眠り始めるとともに、副交感神経の活動が高まり、朝、目が覚めるとともに交感神経の活動が高まる。

・眠りの1回のサイクルのなかで、まずノンレム睡眠があらわれ、レム睡眠(急速眼球運動を伴う睡眠)が続く。

・ノンレム睡眠は脳波3~4Hzの遅い波で、麻酔で眠っているときの脳波とそっくりである。

・睡眠後半はレム睡眠が主体になる。なお、1日で最も体温が低くなった頃にレム睡眠が力強く、そして長く現れるようになる。

・『みなさんは眠っているときに、からだがピクッとびくつく経験はありませんか? これはトゥイッチとよばれる現象です。何が起きても目が覚めない状態では、地震が来たり、大火事になったりしたとき、逃げおおせることができません。そこで脳は、トゥイッチを起こす伝令を何度も発信しているのです。「このまま睡眠を続けても、外敵に襲われる心配はないのかな?」と気配りをしている証です。これもレム睡眠の特徴の一つです。』

・レム睡眠は覚醒しているときの脳波に似ている。これは古い脳の大脳辺縁系が目覚めているためである。また、新しい脳の中では視覚などを担う後頭葉が目覚めている。

・レム睡眠は、脳波は覚醒しているときに近いものの、筋肉は弛緩し音もほとんど入ってこない感覚遮断に近い状態である。また、もう一つの大きな特徴は自律神経が不安定になっており、交感神経が興奮したかと思うと、それに反発するように副交感神経の興奮が高まったりする。医師の言葉では、これを「自律神経の嵐」と呼んでいる。発作性の不整脈や夜間狭心症が誘発される危険もあるので、このタイミングは特に注意が必要である。

●体内時計が眠りを誘う

・脳にある体内時計は、主としてレム睡眠に働きかけている。

・レム睡眠の時に見られる、金縛り、トゥイッチ、特徴的な速い眼球の動き、そして自律神経の嵐には、いずれも明瞭なサーカディアンリズムがある。サーカディアンリズム(概日リズム)とは、一日周期のリズミカルな変動を指す医学用語である。

・眠りを誘うホルモンとして有名なメラトニンのリズムも体内時計が作りだしている。

2 時計遺伝子とは何か―人間は宇宙とシンクロしている

●時計遺伝子とは何か

・地球上の生物は、バクテリアから深海魚にいたるまでみな、時計を持っている。生物は地球の自転に精確に似た仕組みを未来を予測する手段として体内に作り出している。

・光合成に頼っている植物は最も多くの時計を持っている。青を感知する時計、緑を感知する時計、赤を感知する時計などを用いて、夜明けが近づくと少しの太陽光を逃すまいと、暗いうちにもかかわらす光合成の準備を開始する。

・生物が急激に多様化した約5億5000万年前のカンブリア紀以前に、すでに体内時計の仕組みを身につけていた。

・体内時計をつかさどるのが時計遺伝子である。

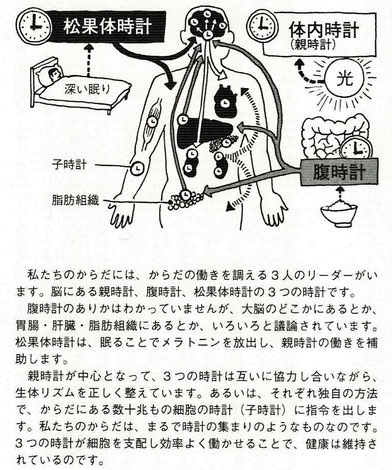

・生体リズムは、6個の時計遺伝子によって作られている。それらは、ピリオド遺伝子(パー1、パー2)、クリプトクロム遺伝子(クライ、クライ2)、クロック遺伝子、ビーマルワン遺伝子。

・時計遺伝子は、脳だけでなく、肝臓・腎臓・心臓・血管など、からだのほとんどの細胞に存在する。脳の時計が親時計で、臓器や皮膚や粘膜にいたる末梢組織に存在する時計を、子時計と呼んでいる。

・子時計は親時計に連動しつつも、独立して個々に時を刻んでいる。まるで親時計と子時計が一体となって、あたかも交響曲を奏でる一団のように見える。

・体内時計は、からだ全体から臓器へ、そして細胞に至るまで、一体となってサーカディアンリズムを構築している。

・時を刻む遺伝子とタンパクを一緒にして、時計分子と呼ぶ。

●生体リズムの発見は「地動説」

・生体リズムが遺伝子レベルで規定されていることは、1971年にショウジョウバエの羽化のリズムを元にした研究で明らかになった。そして1972年には、哺乳動物にも地球や月の自転そっくりのリズムがあることが発見された。なお、人での発見は1997年である。

・体内時計は視床下部の中に左右一対の米粒のような細胞の塊として存在している。そして、6個の遺伝子が互いに作用しあいながら、精確に時を刻んでおり、この場所を破壊するとサーカディアンリズムは消える。

●宇宙のリズムをコピーする

・体内時計で最も有名なのは24時間(サーカディアンリズム)だが、人は90分、12時間、3.5日、7日、30日、1年、1.3年、10.5年、21年などの多くのリズムを多重構造として獲得している。

・定義上、サーカディアンリズムは24時間プラスマイナス4時間のリズムを意味する。20時間より短い周期性はウルトラディアンリズム、28時間より長い周期はインフラディアンリズムと呼ばれている。

●体内時計は25時間周期

・太陽光が届かず、また時刻を知る手段の環境での実験では、1日を約25時間で認識していた(12日で昼夜逆転し24日で元に戻った)。

●太陰暦は理にかなっている

・生体リズムは天体と深い関係がある。

・暦は天文学を基礎として発達してきた。地球の公転周期は365.25日、自転周期は0.9973日である。

●太陽活動の影響

・生体リズムは種を越えて普遍的に共通である。これは生物が30億年をかけて生きのびるために最初に獲得した生理機能が生体リズムであったことを示している。大気やオゾン層の薄い今より過酷な地球環境の中で、太陽からの恵みと害の両方を強烈に受けつつ、様々な自然現象、宇宙現象の振動に応答し、過酷な風土に順応し、進化を繰り返した。その適応の所産として、体内に時計遺伝子を獲得したのである。

●出産が明け方に多いわけ

・人間の出産は夜から朝にかけて多く、昼間に少なくなる。答えは不明だが、恐竜時代に生き残る可能性が一番高かったからなのかもしれない。

●オーロラは魔女

・日中に浴びる光が少ないと、メラトニンが少なくなる。この点からも光を浴びる量と生体リズムには深い関係があることがわかる。

●人間も磁気を感じている

・渡り鳥やウミガメは、地磁気の磁場を頼りに渡りをする。これまで人には磁気を感じる能力はないとされてきたが、2011年に米国マサチューセッツ大学のスティーブン・レパート博士らによって人にも同じ能力があることが確認された。網膜にある時計遺伝子クライで、磁気を感じているのではないかと考えられている。誰もが正しく応答しているが、それを脳に伝えるシステムに問題があると考えられており、いわゆる第六感のようなものである。

●時差ぼけの仕組み

・『さて磁気変化の感知のほかにも、私たちのからだが地球と関わっている点があります。たとえば時差ボケ。生体リズムとは、睡眠・覚醒周期、体温調節、血圧周期、心拍周期、排便周期など、身体の様々なリズムがよせあつまったものです。飛行機で海外に行った場合、これらの働きのうち、睡眠と血圧のリズムは、すぐ現地の生活リズムに順応できます。心拍リズムも、比較的早く順応することができます。しかし、体温や排便のリズムは、順応に1週間から10日間を必要とします。そのため、旅行先の新しい環境下ではリズムがバラバラになってしまい、時差ぼけが起こります。』

・海外での生活リズムに順応する時間には個人差がある。早い人で1週間、遅い人では数ヶ月が必要である。

・時差ぼけの症状は多い順位に、①睡眠障害(67%)、②日中の眠気(17%)、③精神作業能力の低下(14%)、④疲労感(11%)、⑤食欲低下(10%)、ぼんやりする(9%)、頭が重い感じ(6%)、胃腸障害(4%)、目の疲れ(3%)、イライラ(3%)など。

●体内時計の老化

・時差ぼけは年齢とともに症状が強く出る傾向がある。これは体内時計も老化することを示している。

・医学用語では年を取ることを“加齢”、それがもたらすからだの変化を“老化”と呼んでいる。

・4つの特徴

1)生活にメリハリがなくなる

-メラトニンや性ホルモンなどの分泌が低下し、活動と休息、体温の変動、水分補給などの行動リズムが昼夜を通して不明瞭になってくる。

-メラトニンは睡眠と覚醒リズムと連関しつつサーカディアンリズムを調節するだけでなく、自律神経や免疫系にも作用するため、健康を保持する働きもある。さらに、骨粗鬆症改善やがん予防、老化を遅らせるなど様々な作用が注目されている。

2)早寝早起きになる

-サーカディアンリズムの位相が前身することで、体内時計が前に進みため早寝早起きになる。

3)1日が短く感じる

-75歳を過ぎると生体リズムが、約1時間短くなる。ただし、これは個人差が大きい。

4)生体リズムが太陽とうまく同調しなくなる

-体内時計には毎朝、太陽の光を利用して地球の針とのずれを調整する働き(光同調)があるが、この機能が衰える。

・脳の体内時計の老化は脳の機能、構造と関係している。70代に入ると、脳と細胞の時計とを連絡する神経線維の数が減ってくる。そして、80歳を超えると脳時計の中にある時計細胞の数も減ってくる。これがサーカディアンリズムに影響する。

3 眠りと夢

●夢見る時間

・夢を見る時刻にもリズムがある。

・夢を見る頻度は午前2時頃から増えるようになり、最大になるのは朝の8時頃である。これは入眠してメラトニンが出始めてから10時間位後に相当する。おおよそ習慣的な起床時刻にピークが来る。

●レム睡眠との関係

・調査によりレム睡眠中に夢を見ていたとする人は80%、一方、ノンレム睡眠中は20%である。

・レム睡眠のときの夢は睡眠深度が深い(4分類中4)ときに現れる。

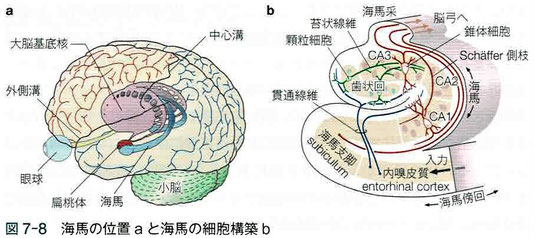

・PETという画像検査で調べたところ、レム睡眠の時は喜怒哀楽を調節する大脳辺縁系と視覚野の活動が活発になっていることがわかった。また、海馬も活性化していた。

・体内時計のある視床下部には、オレキシンを産生する部位がある。オレキシンは食欲を増進させるホルモンだが、覚醒に欠かせないホルモンで、働きすぎると不眠症、低下すると過眠症を誘発する。

・オレキシンは2000年になって発見されたが、レム睡眠とノンレム睡眠にも深く関わっている。

●夢は現実を再現している

・夢の素材は体験の記憶なので、特に数日以内の体験が夢の内容にあらわれやすい。

・夢は成功より失敗、幸運より不幸が題材になりやすい。

・夢が健康に良いのか悪いのかは分かっていない。

●なぜ夢を見るのか

・今では神経生理学が発展し、夢で見る奇異な出来事の一部は説明できるようになった。

●スピリチュアルな存在との邂逅

・奇異な夢は脳のいろいろな領域が同時に興奮していて、矛盾する情報が交錯して構成されるからである。

・『死も夢も、どこか人間のうかがい知れない領域に存在しているように思えます。昨今、スピリチュアルという言葉をよく耳にしますが、私は神と魂との対話という意味だと理解しています。超高齢社会を迎える日本で老いと人生の終え方がクローズアップされるなか、これまで日本人には関わりが薄かったスピリチュアルの世界が必要になってくる日が来るに違いありません。』

グリア細胞3

第10章 グリアと薬物依存症―ニューロンとグリアの依存関係

アルコール依存症―グリアとアルコール

・『精神遅滞のある子供に出会うと、思いやりと悲しみで胸が詰まる。子宮の中で発芽し始めた脳に影響した不運さえ防げていたならば、と思わずにはいられない。悲しい事実だが、精神遅滞を負う子供の大半に襲いかかった元凶を、私たちは知っている。さらに、その壊滅的な攻撃をどうしたら止められるかも知っているというのに、それは続いているのだ。小児に精神遅滞を引き起こす第一の要因は、胎児性アルコール症候群だ。

これまでに判明している事実は、以下のとおりだ。アルコールはニューロンを害する。発達期の脳にアルコールが侵入した場合、脳への効果は最も壊滅的で永続するものになる。胎児脳の発達を害するには、慢性アルコール曝露(つまり、一回の痛飲)が、胎児脳に永続的な損傷を与えかねない。

脳領域各部や脳内の多種多様な種類の細胞はそれぞれ、妊娠中の異なる時期に発達する。一般に、胎児の脳がアルコールに曝露される最悪の時期は妊娠後期であり、この時期に脳は、目覚ましい成長スパートで増大する。ニューロンとグリアは急速に分裂して、脳の大規模な成長を後押しする。この時期、ニューロンは樹状突起も活発に発芽し、春の若木が小枝を伸ばすように、さかんに枝分かれする。軸索は脳内に伸長して、神経結合網を形成し、新芽のように枝先から発芽してきた新たな無数のシナプスを連結しながら、複雑な神経回路を編成する。この期間にアルコール毒に遭遇すると、脳の急速な発育が阻害される―しかも、不可逆的に。胎児性アルコール症候群の子供の85%が、脳が異常に小さい。これを医療用語で「小頭症」という。出生前のアルコール曝露は、二通りの様式で脳の成長スパートを抑制する。第一に、曝露はニューロンの増殖を阻害する。第二に、ニューロンを死滅させ、これはとくに、海馬や小脳において顕著だ。

では、グリアはどうだろう? ニューロンに対するアルコールの影響に関しては、多くのデータがあるのに比べて、グリアについてはほとんど知られていない。しかし、グリアが脳細胞全体のおよそ85%を占めることを考えれば、小頭症はニューロンだけでなく、グリアの消失にも起因すると当然予測できる。そしてこの仮説は、証拠によって裏付けられている。

細胞培養で、ラットあるいはヒト由来のアストロサイトをアルコールで処理すると、アストロサイトの細胞分裂が強く抑制される。アストロサイトの細胞分裂に対するアルコールの遅滞効果は非常に強力なので、体内で生成されることが知られている大半の成長因子の刺激作用を凌駕する。細胞培養に付加して調べられたヒト由来の強力な成長因子はどれひとつとして、アストロサイトの細胞分裂に対するアルコールの抑制効果に打ち勝つができなかった。

アルコールは、グリアを殺しもする。アルコールの影響は、ラットの大脳皮質から採取して培養したアストロサイト、および妊娠中にアルコールに曝露したラットの脳内で観察されている。ある研究では、胎仔のときにアルコールに曝露したラットの大脳皮質で計測された細胞残骸のうち、40%がアストロサイトだったという。

ニューロンやグリアの数が減少した小頭症の脳では思考能力が減退するという単純な影響のほかに、アルコールによる胎児グリアへの攻撃が引き起こす多くの壊滅的な結果を予測するには、神経系発達を指揮するために、グリアが演じている重要な役割を考えてみるだけでいい。次章で考察するが、グリアは栄養因子を供給して、未成熟細胞から適切な種類のニューロンへの転換を促し、発達後もこれらのニューロンを維持している。

グリアはまた、軸索が適切に結合を形成して、きちんと機能する神経回路を形成できるように、途中の経路に分子を敷設していく。シナプス形成も、グリアが助けている。グリアは神経伝達物質を取り込み、生命維持に欠かせない塩や栄養を、ニューロン周囲で至適な濃度に保っている。また、グリアは脳を感染から保護する。発達期の細胞移動も、グリアによって制御されている。したがって、アルコール汚染によるグリアの消失は、発達途中にある脳に多くの悪影響を及ぼすことになる。

グリアとニューロンは、胎児脳を築くために、正しい場所に集合しなくてはならない。胎児性アルコール症候群の子供には、グリアの異常な移動が認められ、それは、実験動物でも同様である。動物実験では、グリア細胞をアルコールにわずかに曝露しただけで、中毒になったグリア細胞に間違った経路をたどる障害が起こりうる。その結果、脳の奇形が生じる。左右の大脳半球間をつなぐ架け橋である脳梁が作られる工程でグリアが担う重要な役割は、次章で詳しく論じることにするが、両半球間にグリアの架け橋がないと、ニューロンは反対側の脳まで軸索を渡すことができない。胎児性アルコール症候群の子供では、両半球をつなぐこの壮大な橋は形成不全のままである。この脳異常は、胎児性アルコール症候群に顕著な特徴のひとつだ。胎児性アルコール症候群は、ニューロンの病気であるのと少なくとも同じ程度に、グリア病でもある。』

・『アルコールには幅広い毒性があり、ニューロンとグリアをさまざまに中毒させ、害する。アルコールの中毒作用は大部分が、肝臓にあるアルコール脱水素酵素によって作られるアルコール分解産物アセトアルデヒドによって引き起こされる。このきわめて重要な酵素が進化したのは、人類の祖先が食物として腐った果物も摂取していたと考えられ、さらに消化過程そのものでも腸内でアルコールがいくらか発生するためだ。しかし、飲酒のように意図的にアルコールを摂取すれば、それを無毒化して中毒を防ぐ酵素のような体内機能では、とても太刀打ちできない。

アルコールそのものも、ニューロンとグリアに死をもたらす直接因子である。アルコールは、脳内で通常は過剰興奮を減弱している受容体(GABA受容体)に作用する。この受容体は、バルビツール酸やバリウムで活性化される抑制性受容体であり、このことはアルコールが鎮静効果を有する一因となっている。ところが、アルコールを常用すると、脳は抑制性回路を駆動するGABA受容体の数を減らして、グルタミン酸で作動する興奮性回路の活性を高めるようになる。この変化が、アルコール依存をもたらす。なぜなら、アルコールが途切れると、不安や気分、痛みを制御している回路が、過剰興奮の状態になるからだ。気分や脳内の「報酬回路」の調節に関与する神経伝達物質のドーパミンやセロトニンに対しても、アルコールは似たような効果を持ち、これもアルコール依存に加担している。この三つの神経伝達物質は、胎児および成体幹細胞からニューロンやグリアへの発達を調節することが知られている。これらのアルコールによる変化は、記憶回路をも損傷する。長期的なアルコールの常用は、抑制を減弱させ、興奮を増大して、脳の興奮を正常レベルに保っているGABAの重要な抑制作用から、ニューロンを解き放つ。脳内の抑制性回路がアルコールで弱められると、脳回路は過剰興奮の方向へ傾き、過剰刺激によってニューロン死が引き起こされるのだ。

アルコールは、NMDA受容体の感受性を低下させることによっても、精神の働きを鈍らせている。というのも、この受容体は、学習と記憶にかかわるシナプスの強度を高めるための、最初の重要な段階で働いているからだ。一方で長期的なアルコールの常用は、この受容体数を増加させる。受容体が増えると、過剰興奮によってニューロンやグリアが死ぬ傾向が強まる。将来オリゴデンドロサイトに分化して、出生後の新生児脳でミエリンを形成する予定の胎児脳細胞も、アルコールは殺傷する。事実、白質の減少は胎児性アルコール症候群の主要な特徴のひとつであり、ミエリン量低下が精神機能の低下を意味することは、現在では広く認知されている。

これらの損傷に加えて、アルコールは脱水、酸化ストレス、ビタミンの欠乏、さらには多くの代謝・損傷応答にも影響する。これらはすべて、奇跡のような胎児脳の発達を害している。グリアは、このアルコールという毒物の主要な犠牲者なのである。』

第12章 老化―グリアは絶えゆく光に抗って奮い立つ

老化する脳

・65歳になると、脳の重さは中年期よりも平均で7~8%軽くなり、計画の立案や実行などの意思決定にとって重要な脳部位である大脳皮質の前頭葉の容積は5~10%ほど縮小する。ただし、この程度の衰えは問題にはならない。

・加齢に伴い個々のニューロンは劣化し始めて死んでいくが、死滅は脳の部位によって大きく異なる。

・皮膚の染みが徐々に増えていくのと同じように、老化したニューロンには凝固したタンパク質が絡み合った黒っぽい沈着物や封入体が形成され始める。

・古い家の屋根裏部屋で増えていくガラクタのように、加齢に伴ってニューロン内部には他の多くのタンパク質が蓄積されていく。このタンパク質のゴミは、筋萎縮性側索硬化症やハンチントン病、パーキンソン病のような神経変性疾患に関連している。

第3部 思考と記憶におけるグリア

第13章 「もうひとつの脳」の心―グリアは意識と無意識を制御する

・『グリアを研究することで、脳の働く仕組みに関する私たちの理解は、どのように改まるだろうか?「もうひとつの脳」の探求は、人間の心の秘密に光を当てることができるだろうか? グリアはニューロンに奉仕するだけでなく、私たちの意識的な心、さらには無意識の心さえも動かす役割を演じられるのだろうか?

グリアについて、私たちはまだほとんど知らない。基本的な事実、たとえば何種類のグリアがあるのか、発達期にどこから派生するのか、各種のグリア細胞の細部がどうなっているのかさえ、判明していない。神経科学の分野に足を踏み入れる学生のほとんどが、ニューロンでない細胞を研究しないのは、動かしがたい事実だ。さらに悪いことに、ニューロンだけが脳内の情報処理にとって重要であるという従前の見方によって、グリア生物学者の研究は、重要性に乏しいと安易に退けられている。その結果、「もうひとつの脳」に関する研究は、「ニューロンの脳」の研究より、100年も後れを取っているのだ。』

グリアは渇きを癒す

・『私たちが水分を摂取する量と頻度は、その時々で大きく異なるにもかかわらず、脳は体内の水分量を厳密な範囲内に調節している。水は生命維持のために食糧よりも重要で、いかなる生物の体内でも、常に適切なレベルに維持されていなければならない。水分が欠乏すると、数時間のうちに身体機能にも精神機能にも支障が出る。脱水が続けば、数日のうちに命を落とすことになり、ほとんどの病気より急速に死に直結する。

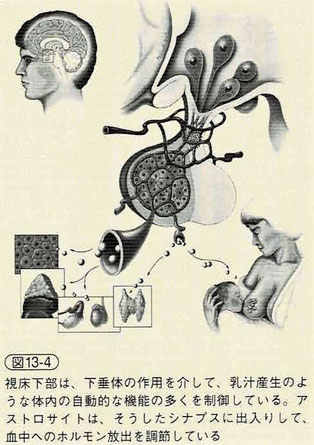

私たちの体が脱水に対処するひとつの方策に、抗利尿ホルモン(ADH)の血流中への放出がある。このポリペプチドホルモンは、視床下部ニューロンから分泌され、腎臓に作用して尿の排出量を減らし、体内に蓄えた貴重な水分の減少を食い止める。喉が渇いた動物では、視床下部のシナプスに存在するグリアが驚くべき方法で応答することを、解剖学者らが観察した。』

出産、母性、愛、そしてグリア

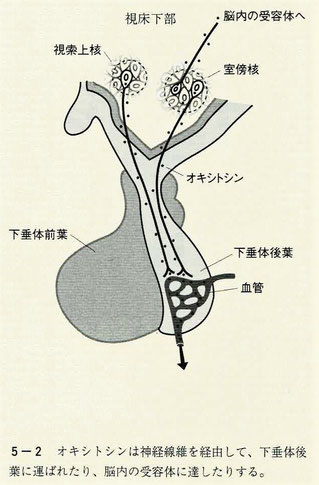

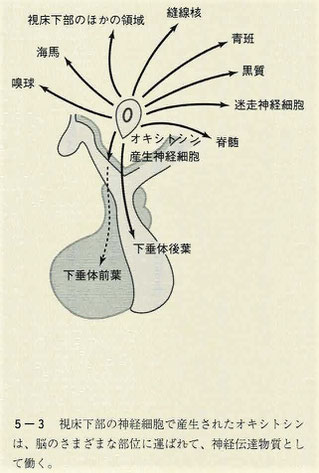

・『オキシトシンは、視床下部の特殊化したニューロンで産生され、血液中に放出される。その巨大なニューロンは、その大きさから大細胞ニューロンと呼ばれ、視床下部から下垂体の一部の中へ軸索を伸ばして、そこで毛細血管周囲の間隙にホルモンを放出している。毛細血管はそのオキシトシンを血流中に吸収して、全身に行き渡らせる。オキシトシンは、9個のアミノ酸が連なった短いポリペプチドで、女性の体内で二つの特別な機能を持っている。それは、乳腺からの乳汁分泌を刺激することと、分娩時の子宮収縮を刺激することだ。どちらの機能も、血中のオキシトシンに応答して平滑筋が収縮した結果として生じる。

このホルモンにはもうひとつ、より繊細で興味深い働きがある。それは、母親としての行動や愛情の調節だ。証拠は依然明確さを欠いているものの、オキシトシンが男性の行動へも、これに関連するような効果を発揮する可能性がある。脳脊髄液の中で、オキシトシンはキューピッドの役割を果たしていて、出産直後から、自分の子供との絆を築こうとする力強い母性行動によって、母親と子供を結びつけている。生物的な観点から見れば、この強い愛着心は、親が脆弱なわが子を間違いなく養育し、保護するために不可欠である。ラットの実験で、注射によって脳内のオキシトシンを中和すると、母ラットは自分の仔を拒絶するようになる。その一方、処女ラットにオキシトシンを注射すると、同じケージに入れたどの仔ラットに対しても、母性行動を示し始める。オキシトシンはスプレーでも体内に取り込まれるので、この性質が営利目的で利用されている。異性との結びつきを容易にする目的で、オキシトシンを含むオーデコロンを購入することもできる。

処女ラットでは、オキシトシンを含んだニューロンは密集して存在するが、個々の細胞の間は、重ねた陶器の間に挟む紙のようなアストロサイトの薄いシートで隔てられている。動物が妊娠すると、この脳部位が構造的に変化することを、電子顕微鏡学者たちは何年も前から気づいていた。これは驚くべき事実だった。なぜなら、脳の神秘的な働きが、その配線の構造変化に反映されている様子を観察することができた最初期の事例のひとつだったからだ。カリフォルニア大学リヴァーサイド校のグレン・ハットン博士ら、フランス・ボルドーのディオニシア・テオドシスとドミニク・プラン、さらにアメリカやヨーロッパのいくつかのグループによる数年に及ぶ研究から、分娩中や授乳中の動物では、ニューロンを隔てているアストロサイトが実際に動いて、この脳部位の構造を変えることが現在ではわかっている。妊娠すると、アストロサイトの薄いベールのような膜が退縮して、オキシトシン産生ニューロンとその樹状突起の露出が増える。これに伴って、各ニューロン上で新しいシナプスの形成に利用できる空いた場所の数も増加する。この作用によって、アストロサイトの退縮後、オキシトシンを含んだニューロンのシナプス数は二倍になる。ニューロンを刺激するシナプスの数が増えれば、オキシトシン放出量も増加し、妊娠には出産に向けた準備が整うことになる。

アストロサイトの動きは、別のやり方でも視床下部を配線し直している。アストロサイトはニューロンへのシナプス入力の調節に加え、その軸索先端から血流中へ放出されるオキシトシンの供給も制御している。分娩や授乳の最中には、アストロサイトは神経終末でも退縮して、水門を開くかのような働きで、より多くのオキシトシンが毛細血管へ到達して、血流に入っていけるようにしている。神経終末と毛細血管を隔てているのは、このアストロサイトだけなのだ。

この次に母親の腕に抱かれて授乳されている赤ん坊を見かけたときには、グリアが活躍しているところを思い描いてみよう。あなたの目の前で、グリアはニューロンのシナプス数や血流中へ流れ込むオキシトシン量を制御している。私たちの子孫の誕生やその養育は、このグリアに依存しているのだ。』

無意識の脳を超えて意識的な脳へ

・『グリアが情報処理にかかわっていることを示す最初で最強の証拠が、喉の渇きや出産、授乳、睡眠、運動制御、性行動など、数々の無意識の脳機能に関連したことは、不思議に思われる。脳内の無意識的な働きは、意識的な精神活動と比べて、はるかに謎めいて研究の困難な現象だからだ。この不思議な関係性は、たんなる偶然の一致だろうか、それとも「もうひとつの脳」のより普遍的な性質を明らかにしているのだろうか? 私自身は、後者であると信じている。グリアには、ニューロンが使用しているような急速な発火によるコミュニケーション手段が備わっていない。グリアは電気ショックではなく、化学物質やカルシウムウェーブの緩やかな拡散を介して交信している。しかし、心の中で無意識のうちにゆっくりと展開する変化は、重要な脳機能でありながら、見過ごされがちだ。おそらく、無意識の心が今なお謎に包まれている理由のひとつは、私たちが「もうひとつの脳」について無知であるためだろう。』

第15章 シナプスを超えた思考

【Tasaki】

・『毎日、高齢の日本人男性がひとり、慎重に杖を突きながら、脚を引きずるようにして、目的地に向かって歩道を歩いていく。その老人は深く考え込んでいて、周囲の様子は目に入っていないようだ。急ぎ足で通り過ぎる人々は、脇目も振らずに目的地を目指すその老人の体力と決然とした意志に感心するのではないかぎり、彼のことは気にも留めない。彼がどこを目指しているのかを想像できる者など、ほとんどいないだろう。

あと二年で100歳を迎えるその優しげな老人は、職場へ向かっているのだ。彼は一日二回、3㎞あまりの道のりを毎日歩き抜いている。彼の妻の信子夫人が60代になるまでは、自宅で一緒に昼食をとるために、彼はこの道のりを二往復していた。昼食後には、二人並んで職場に戻った。知り合って間もない頃、信子夫人は彼と一緒にいたいのなら、彼の助手にならなければならないと悟った。2002年に彼はこう誓った。「妻がもう働けないと言うまで、私は働き続ける。妻が100歳まで働けるのであれば、私も働き続けよう」。ところが、信子夫人が亡くなったあとも、彼が仕事を辞めることはなかった。

震える手で真鍮製の鍵を回しながら、老人が職場のドアを開けると、ガラス製の器具や1960年代の電子機器であふれた科学実験室が現れる。部屋に足を踏み入れると、かつて宇宙開発計画が始まった頃にエンジニアが好んだようなスタイルの彼の衣服や眼鏡は、その場の光景に完璧に溶け込む。街中では、彼は過去の人のように見えたかもしれないが、部屋の照明が灯ったとたんに、あたかも舞台上で急に息を吹き返したかのような過ぎ去った時代の光景に、彼はしっくりと馴染む。彼を取り囲む年代物の電子機器や科学実験装置の大半は、彼が自作したものだ。作製当時、彼の構想とそれに必要な装置は、そのとき手に入る技術をはるかに凌ぐものだった。

田崎一二という彼の名前は、あまり知られていないが、彼の精力的な仕事のもたらした成果を知らない者は誰もいない。私たちの神経系が筋肉を制御するために、神経を通して電気を送ることによって機能していること、そして、感覚器官から脳へインパルスが送られていることは、誰もが知っている。だが、インパルスはどのように軸索を伝導されているのだろうか? この疑問に答えたのが、田崎博士だ。』

・『田崎のその大仕事を、単純な道具と自作の装置を使って手作業で行い、次に測定したデータの意味を解き明かそうと、数式を適用した。軸索における電気の伝わり方をミエリンが変化させていることを、田崎は見出した。電気的インパルスは、誰もが想定していたように、電波として神経線維を駆け抜けているのではなかった。バレエダンサーが舞台の端から端までを二、三度の跳躍で横切るように、ミエリンがインパルスをひとつのランヴィエ絞輪からその次へと、順に飛び移らせていることを、彼は発見した。この発見は、どうしたら有髄軸索が無髄軸索の100倍も速く情報を伝えられるのかを説明していた。この基本的なプロセスが、脳と全身のあらゆる有髄回路の設計と働きを支える基礎を成しており、軸索のミエリン絶縁を攻撃する多発性硬化症やその他の疾患に罹った人々を苦しめている麻痺の原因となっている。

田崎の初期研究の多くは、時代を先取りしていて、彼の比類なき観察の数々は、曖昧な好奇心の域を出なかった。1958年に、彼はネコ脳のグリア細胞に電極を刺入して、グリアはニューロンのように電気的インパルスを発生させないが、特有の性質として、定常的な電位を持つことを発見した最初の人物となった。』

画像出展:「ウキペディア」

第16章 未来へ向けて―新たな脳

・『「もうひとつの脳」の物語の最終章は、まだ白紙である。グリアを理解できたら、心についての私たちの理解はどのように変わるだろうか? 私たちは今や、100年以上も無視されていた別の脳、すなわち科学にとって未知の脳を、グリアが構成していることを知っている。科学において「もうひとつの脳」は、終始一貫して見過ごされ続けてきた。それはいったいなぜなのか?

第一に、その研究に不適切な道具が使われていたことが挙げられる。神経科学者たちの電極では、グリアのコミュニケーションを聞き取れなかったのだ。それでもやはり、グリアの脳はたしかに連絡をとっていた。ただし、ニューロンの脳とは違う仕組みで働き、異なる様式とタイムスケールで交信している。しかし、道具の不備だけでは、神経科学者が今日まで脳の半分を見逃してきた理由を、完全に説明することはできない。

人間は、道具作りにはとりわけ秀でている。科学者がグリアの脳を探る特別な道具が必要だと感じていたら、工夫を凝らして作り出していただろう。そうした道具は、当初どれほど粗削りだったとしても、役に立ったに違いない。なにしろ私たちは、持ち前の創意工夫によって尖らせた石だけで、この地球上であらゆる動物を捕食し、支配しえた生物なのだ。

私たちが失敗したのは、思い込みのせいだ。脳の働く仕組みを知っていると、私たちは思い込んでいた。電気で作動するニューロンに目がくらんだ神経学者らは、この一種類の細胞だけに極度に研究の焦点を絞って、数や多様性の点でニューロンに勝っているもう一方の細胞群すべてを、事実上無視してきた。無意識の先入観が、私たちの認知を曇らせていた。こうして、グリアの脳は見過ごされ続けることになった。』

感想

グリア細胞を勉強しようと思ったのは、以下のニュースがきっかけでした。

『これまでの研究から、神経がダメージを受けると脊髄でミクログリアが活性化して神経障害性疼痛が発症することが知られていました。今回の研究では、そのミクログリア細胞の一部が変化し、徐々にIGF1という物質を作るようになり、それが痛みを和らげていることを明らかにしました。』

”グリア細胞2”の最後の箇所にあった、『ニューロンが損傷したときのシグナルの中に、フラクタルカインという物質がある。この分子はニューロンの表面にあり、傷害を受けると非常事態を知らせる。ミクログリアは、フラクタルカインによる非常事態を感知する特別な受容体を持っており、感知したミクログリアは損傷部位へと急行し、その領域にサイトカインを浴びせかける。この反応は通常、傷が治るのに伴って数週間で消えるが、ときにミクログリアがサイトカインの放出を止めない場合がある。この場合、傷は癒えても痛みを伴う炎症反応は続く。』

「痛みを弱める"IGF1”」に加え、上記の「ときにミクログリアがサイトカインの放出をやめない」ことによって、痛みを伴う炎症反応が続いてしまうという点も、ミクログリアと慢性疼痛の関係を示す重要なポイントだと思いました。

グリア細胞2

第4章 脳腫瘍―ニューロンはほぼ無関係

・脳腫瘍はすべてが悪質ではないか、一般的には致死性が最も高い癌の部類に属している。

・脳腫瘍は脳内のどこにもでも発生し、腫瘍に伴う初期症状は脳が担っている機能と同じように多種多様である。最も多い初発症状は頭痛と疲労感であるが、腫瘍の発生部位によっては、視力や発話、起立や歩行に関する問題や、人格や心理状態の変化などもある。

・優秀な脳外科医は、症状からそれを司る脳の領域を割り出す方法で、脳内のどこに腫瘍があるのかを把握することはできる。

・癌細胞の特徴は制御不能な細胞分裂の暴走であるが、通常、細胞分裂は非常に複雑に調節されているので、その制御過程に複数の不具合が起こらない限り、細胞分裂の暴走は起きない。

・癌は遺伝的および環境的危険因子が複合的に働いた結果として生じる。

腫瘍の種類

・脳にできる癌のほとんどがグリア細胞から生じる。

・脳の発達期、ニューロンが未成熟な乳幼児以外の、成熟ニューロンに関しては細胞分裂しないので癌化はしない。ただし、髄膜細胞や上衣細胞はグリアと同じく細胞分裂するので腫瘍を生じるが、大多数の脳腫瘍は異常をきたしたグリア細胞である。末梢神経の腫瘍もグリア細胞であるシュワン細胞に由来する場合が多い。

・女性に比べ男性の方が悪性の脳腫瘍に罹りやすいが、脳と髄膜にできる良性腫瘍は女性の方がはるかに多く、約20倍と言われている。

第5章 脳と脊髄の損傷

脊髄に対する細胞応答

・『軸索が切断されると、ニューロンはすぐに死滅し始める。細胞体が損傷個所から離れたところにあって無傷でも、それは変わらない。これは自然死ではなく、いわば細胞の自殺であることがわかっている。ニューロンは、通常支配している標的から切り離されると、細胞体内の遺伝子が活性化して、自己破壊を開始する。自己破壊を引き起こす遺伝子を妨害するように操作した変異遺伝子を持つ動物では、軸索が切断されても、ニューロンは死なない。残された貴重なニューロンが、このような集団自殺をするのはなぜだろう?

この不可解なニューロンの大量死は、切断された軸索が結合していた細胞、たとえば筋線維や皮膚細胞、あるいはもとの神経回路内の次のニューロンなどから、成長を刺激するタンパク質が放出されていることに関係している。胎生期には、このタンパク質は、神経終末から取り込まれて細胞体へと送られることによって安定的に供給され、細胞全体が正常に機能していることを、そのニューロンに知らせている。しかし発達期には、正確な数のニューロンが生成され、結合を必要としている細胞の適正な数に釣り合うよう調整されたうえで、各ニューロンがそれぞれ適切な標的のもとへ、軸索を長く伸ばしていかなくてはならない。道筋を間違えて、正しい接合地点にたどり着けなかったニューロンは、生存に欠かせないこの成長因子タンパク質を取り込めないので、子宮の中で脳が形成されている間に死滅する。このメカニズムは、私たちの神経系を適正に配線し、誤った経路をたどった接続を排除する非常に有効な方法だ。だが、軸索が押しつぶされたり、切断されたりすると、シナプスの適切な接合地点で放出された成長因子タンパク質は、細胞体までたどり着けなくなる。軌道を外れたロケットと同じく、もはや正しい軌道に乗っていないことに気づいたニューロンは、自己破壊のメカニズムを活性化するのだ。

だが、細胞が死に向かいつつあるときでさえ、治癒と修復のプロセスを開始する別のメカニズムが活性化されている。受傷部位にあるニューロンの一部は、切断あるいは粉砕された軸索の末端を塞いで、長い間休眠状態にあった遺伝子群を再活性化する遺伝プログラムを起動させる。この遺伝子は、そのニューロンが最初に軸索を伸ばして全身に配線を巡らせた胎生期に機能したのを最後に、休止していたものだ。この遺伝子は、軸索を発芽させるタンパク質を産生し、発芽した軸索は適切な標的を探し求めて伸長し始める。

損傷したにもかかわらず、こうしたニューロンが自己破壊を起こさないのは何故だろう? その理由のひとつに、アストロサイトとミクログリアがこの再生期に、ニューロンを生存させる神経栄養因子を放出することが挙げられる。神経栄養因子となるタンパク質の一部は、標的細胞から放出されていた成長刺激物質と同一の物質だ。受傷部位で神経栄養因子を放出することによって、アストロサイトは損傷したニューロンの死滅を防ぎ、軸索の発芽を促進する。アストロサイトは同時に、タンパク性の血管新生因子も放出し始めて、損傷した組織の生存に欠かせない栄養と酸素を送り込むための新しい血液の成長を刺激する。

オリゴデンドロサイトは、再び若々しい状態を取り戻し、細胞分裂を開始する。この若返った細胞は、損傷領域に移動してきたオリゴデンドロサイトとともに、細胞性触手を伸ばして、損傷してむき出しになっている軸索に、できるだけ多く絡みつく。その後すぐに、それらの細胞は軸索の周囲にミエリンを何層にも巻きつけて、絶縁を修復する。軸索はこのミエリン再形成によって、受傷後にミエリン鞘が損傷したせいで失われていた電気的インパルスを伝導する能力を取り戻す。オリゴデンドロサイトが軸索のミエリン鞘を修復するにつれて、患者は一部の感覚や運動能が以前より少し回復してきたように感じ始めるが、まだ麻痺は残る。

しかし、生き残った軸索が新しい分枝を発芽して、もとの結合部位を探し始めても、その途中で受傷部位まで来ると、伸長はそこで止まってしまう。その結果、麻痺は一生続くことになる。これがもし、腕や脚の神経を損傷したのならば、軸索は順調に伸び続けて、ついには筋肉上の適正な結合点を見つけ出すだろう。全身の知覚神経線維も、痛覚や触覚、温度、圧覚をはじめとする外界からの感覚を脳へ運ぶ回路と再結合することになる。だが、脊髄や脳が損傷した場合、発芽しながら再結合を目指す軸索の果敢な挑戦は、失敗に終わる。』

グリアの二面性―麻痺の原因とも、治療ともなる

・『中枢神経系に末梢神経を接合するという実験は、麻痺の治療法を模索するうえで、貴重で有望な情報をもたらしたが、この技術は実用的な治療法とはなりえない。中枢神経系はきわめて繊細で微小なうえ、複雑なので、このような荒っぽい継ぎはぎ手法では修復できない。麻痺の治療に向けた最も合理的なアプローチは、軸索再生をシュワン細胞がどう支援しているのか、そしてミクログリアやアストロサイト、オリゴデンドロサイトがそれをどう阻害しているのかを解明することだろう。』

Nogoだけでない

・科学者はニューロンだけに関心を向けていたが、現在では、学習や精神障害、情報処理、意識などに関する新しい洞察がミエリンから得られている。

酸素―虫が食い、さびが付く地上

・酸素は我々の細胞のタンパク質や酵素、DNAをゆっくりと蝕んで弱らせ、ついには崩壊させる―これが、これがいわゆる老衰死である。

・酸素は他の原子から電子を盗み取ることによって害を及ぼし、分子を奪われた細胞はダメージを受ける。この酸化を食い止める化学物質は抗酸化物質と呼ばれる。

・健康食品としても注目されている抗酸化化合物は、体内の酸化による燃焼の炎を、安全なレベルにまで冷却してくれるが、我々の体内には健康食品とは比べ物にならないような抗酸化物質がたくさん存在している。なかでも特に効果的な生体内抗酸化物質のひとつがグルタチオンで、細胞の命を救うこの化合物が最も高い濃度で詰め込まれているのが、グリア、とりわけアストロサイトである。

・アストロサイトから放出される抗酸化物質は、神経変性疾患や癌、老化に対する身体の主要な防衛手段のひとつである。

第6章 感染

プリオン病―ニューロンを超えた探索

・現在では、プリオン病はニューロンの病気であると同時に、グリアの病気であることが明確になっている。もし、グリアの関りが発見されていたら、プリオン病の原因と治療の探求ははるか先まで進んでいたであろう。

・アストロサイトはプリオン病による脳の損傷に対応する一方、ニューロン死の一因にもなっている。

・アストロサイトはプリオンタンパク質を複製して、プリオン病におけるアミロイド斑の形成に一役買っている。

・異常プリオンに感染したアストロサイトは、サイトカインをはじめとする神経毒性のある物質を放出するうえ、ニューロン周辺のグルタミン酸を正常レベルに維持する能力も損なわれる。その結果、ニューロン死が起こる。

・アストロサイトはオリゴデンドロサイトとも相互作用する。オリゴデンドロサイトが侵されると、軸索を絶縁しているミエリン鞘が損傷を受ける。

・プリオン感染に応答したミクログリアは、ニューロンを死滅させる有害分子(サイトカイン、活性酸素、タンパク質分解酵素、補体タンパク質など)を産生する。

・異常型プリオンタンパク質で活性化された、ミクログリアはアストロサイトに損傷応答を引き起こす物質も放出して、アストロサイトの細胞分裂を促進している。したがって、プリオン病における病理的変化の開始には、ミクログリアが重要な役割を担っていると考えられる。

・『ミクログリアはさらに、プリオン病の診断にも活用できるだろう。プリオン感染に応答したミクログリアは、はっきりと識別できる細胞変化を起こすので、適切な診断技術を用いれば、このような形質転換を検出することができる。血球数の変化をモニターすることで、体内の感染症の種類と重症度を医師が判断できるように、ミクログリアの変化を注意深くモニターすれば、脳内の感染症に関する重要な知見が得られるだろうことは、容易に想像できる。』

現代の黒死病(ペスト)―HIVとグリア

・神経系を攻撃するウィルスの種類は多い。よく知られているのは、ポリオとヘルペスの二つで前者は麻痺を引き起こし、後者は口唇や性器周辺部に痛みを伴う水泡を生じる。

・ポリオウィルスは、脊髄の運動ニューロンに選択的に感染し、それを殺して、患者に麻痺を起こす。思考力や判断力は清明なままだが、神経を通した脳からの指令が筋肉に届かず、通信経路が切断されることによって、筋肉はやせ細ってしまう。脚へと伸びる運動ニューロンがポリオウィルスに侵された場合、患者は車椅子生活を余儀なくされる。

・ヘルペスは感覚ニューロンに感染する。ヘルペス感染も根治できず、このウィルスは感覚ニューロンに永久に居座り、患者の生涯を通じて尽きることなくウィルスを産生し、ときおり急に感染症状を引き起こす。単純ヘルペスウィルス2型は、下半身に発症し、単純ヘルペスウィルス1型は、よく知られた痛みを伴う水泡を口唇に生じさせる。

・『HIV患者のウィルスが感染するのは、どういった種類のニューロンなのだろうか? HIVウィルスはどのようにニューロンに侵入するのか? ヘルペスウィルスのように、神経終末から軸索伝いに細胞体に忍び寄るのだろうか、それとも、樹状突起や細胞体の表面だけにあるタンパク質を攻撃するのだろうか?

部検の結果、脳はHIVによる嚢胞でハチの巣状に破壊されていて、あとにはニューロンの荒れ地が残されることが判明した。ところがほどなく、研究者たちはHIVウィルスがニューロンにまったく感染していないことを見出した。HIVが感染するのは、グリアだったのだ。』

第7章 心の健康(メンタルヘルス)―グリア、精神疾患の隠れた相棒

統合失調症とうつ病―新たな理解

・『統合失調症は、正常脳とは物質的に異なっている場合がある。この相違の原因が、発達障害にあるのか、精神の乱れた活動パターンによる損傷にあるのか、あるいは精神のバランスを少しでも回復させるために何年も摂取していた薬物にあるのかは定かでないが、この三つの理由すべてが、統合失調症脳の物質的変化に関与している可能性がきわめて高い。

統合失調症患者の脳では、一部の領域における萎縮と、脳中心部にある髄液で満たされた脳室の拡大がしばしば認められる。消失組織の一部はニューロンだが、大半はグリアだ。この脳組織の減少は、精神疾患の結果なのだろうか、それとも原因なのだろうか?

統合失調症患者の多くの遺伝子異常が存在することを突き止めた最近の発見が、この問題にひとつの答えを提示している。この驚くべき発見は、ヒトゲノム配列の解読を進めるために開発された技術であるDNAチップ解析によって生まれた。この最新の手法を用いれば、一度に何千もの遺伝子を調べることができる。研究者はこれまで、ある病気に関係している可能性のある遺伝子を調べるためには、まずどの遺伝子かを推定してから、その遺伝子を個別に検査しなくてはならなかった。ところが今では、大きな集団の人々から得た何千もの遺伝子を一度に検査し、そのデータをふるいにかけて選別すると、患者間で共通する異常な遺伝子欠損を探し出すことができる。統合失調症とうつ病に関して、この無作為の検索から、思いがけない事実が判明した。

この広範な調査によって発見された遺伝子異常の一部は、理に適ったものだった。というのも、神経伝達物質の機能を制御している遺伝子だったからだ。しかし、探し当てられた異常遺伝子のなかには、まったく予期しなかったものも含まれていた。統合失調症や大うつ病で異常が見つかった遺伝子群のなかでも、大きな比重を占めるカテゴリーのひとつが、オリゴデンドロサイトの発達およびミエリン形成も調節している遺伝子だったのだ。』

・『科学者たちが「もうひとつの脳」の探求を進めるにつれて、正常な脳の働きについての理解が拡大している。それと同時に、精神疾患に罹った脳で起こる機能不全に関するまったく新しい見識が、明確になりつつある。興味深いことに、こうした洞察は新発見ではなく、むしろ驚くべき再発見と言える類のものなのだ。』

グリアを標的とした精神疾患治療薬

・統合失調症患者で異常に発現する遺伝子のひとつは、成長因子であるニューレグリンをコードしている。この成長因子はミエリン形成グリアの発達を調節することは知られており、今では多くの神経科学者が統合失調症とグリアとの関連性について注目している。

・グリアが広範な精神障害における重要性は以前から認知されてきた。パーキンソン病やアルツハイマー病、ALS、ハンチントン病などの神経変性疾患はニューロンの死によって起こる。これらの疾患においてグリアは味方とも敵ともなると、現在では理解されている。

第8章 神経変性疾患

・アストロサイトは、精神疾患の相棒として強力な役割を果たしている。

・アストロサイトは、ニューロンの電力源(カリウムイオン)を調節し、シナプスから神経伝達物質を吸収しては放出し、成長因子を放出してニューロン損傷に応答し、ニューロン新生を促している。そして、こうした機能によって、アルツハイマー病やパーキンソン病、その他の神経変性疾患において、さらには脳損傷からの回復を支援する場合にも、ニューロンの生死を決する大きな影響力を発揮している。

筋萎縮性側索硬化症(ALSまたはルー・ゲーリック病)

・ALSは運動ニューロンだけを狙い撃ちして麻痺を引き起こすが、そのメカニズムは謎である。

・ALSは何の前触れもなく襲ってきて、通常は成人になって突然発症する。

多発性硬化症―グリア戦争に伴う二次的な損害

・多発性硬化症の原因は、脳の通信回路がショートすることにある。感覚器官から発せられたインパルスは脳に届かず、脳からの指令は筋肉へと伸びる神経軸索の絶縁が途切れた場所を通過できなくなっている。

・多発性硬化症の機能不全は広範囲に生じる。脳回路のどの部分が損傷したかによって、現れる症状は千差万別である。

・多発性硬化症が致命的になることはまれであるが、寛解を繰り返すという特徴がある。また、症状は一時的なものから重篤な進行性のものまで幅広い。原因は自分自身の免疫の暴走と考えられている。

・多発性硬化症はニューロンではなく、脳炎症から最終的にミエリンの破壊につながる、そして病気が続けばミエリン生成細胞であるオリゴデンドロサイトが死ぬことになる。

心臓発作と脳卒中―不十分な配管システム

・脳には血流と脳細胞の間で特別に進化した細胞性インターフェースがある。この細胞性インターフェースは神経血管ユニットと呼ばれている。

・脳と血液の間の分子交換はすべて、この神経血管インターフェースを介して行われる。脳細胞に送られる酸素量は、今まさに活動している特定の脳細胞で刻々と変化する需要に釣り合っていなくてはならない。また、脳の働きによって生じる老廃物は、過酷な状況下でどれほど速く蓄積するとしても、迅速に除去しなくてはならない。栄養や薬物、ホルモンは、適宜血液と脳の境界を通過する必要があるが、脳を浸している特別な細胞外液は、清掃な状態に維持され、全身の体液から隔絶されていなくてはならない。

・血液や脳の間の栄養や老廃物、酸素の移動を監視し、調節し、適正化するシステムを考案するには、精緻で複雑なセンサー群を組み込んだプロセッサーや交換器が必要である。これを実現するのが脳の血管壁に存在する細胞と、ニューロンの変動する需要を監視してそれに対応している細胞間における、微細な協力関係の上に成り立っている。後者は「血管周囲アストロサイト」と呼ばれている。

思考とは何か

・ここ二、三年の間に、アストロサイトが近傍のニューロンの神経活動を感知して、脳内の細い血管を拡張あるいは収縮させる分子を放出していることを示す発見が相次いでいる。ニューロン-アストロサイト-血管間のこうしたコミュニケーションが行われている様子を、生きたマウスやラットの脳で実際に見ながら研究することに、科学者たちは成功している。

・ニューロン-グリア相互作用は、医療応用にとっても多くの重要な示唆を含んでいる。脳発作や多くの神経変性疾患に対する脳の応答には、血流の局所的変化が関与しており、このプロセスの重要な調整因子として働いている細胞がアストロサイトであることは科学者の間でよく知られている。

パーキンソン病治療におけるアストロサイト

・神経変性疾患には、必ずグリア応答が伴っている。しかし、グリア細胞をニューロンの使用人と捉える見解が支配的だったせいで、グリアがニューロン死に応答しているのではなく、その根本原因である可能性に多くの科学者は思い至らなかった。

第9章 グリアと痛み―恩恵と災禍

痛みが病気になるとき―慢性疼痛におけるグリア

・ミクログリアとアストロサイトは、傷害後に多くの重要な機能を担っている。

・ミクログリアの神経損傷を感知する仕組みや、損傷、治癒、さらには慢性疼痛発症の過程で、ミクログリアの多種多様な応答を制御しているメカニズムの詳細を明らかにすることができれば、新しい慢性疼痛の薬の開発につながるだろう。

・ニューロンが損傷したときのシグナルの中に、フラクタルカインという物質がある。この分子はニューロンの表面にあり、傷害を受けると非常事態を知らせる。ミクログリアは、フラクタルカインによる非常事態を感知する特別な受容体を持っており、感知したミクログリアは損傷部位へと急行し、その領域にサイトカインを浴びせかける。この反応は通常、傷が治るのに伴って数週間で消えるが、ときにミクログリアがサイトカインの放出を止めない場合がある。この場合、傷は癒えても痛みを伴う炎症反応は続く。

グリア細胞1

“グリア細胞”と聞いて思い出すのは、「確か、神経細胞(ニューロン)を取り巻いている細胞で、何種類かあったよなー」ということぐらいです。

そのグリア細胞に興味をもった理由は、ネットで見つけた以下のニュースです。