動機づけと集中力

サッカーに限りませんが、試合開始早々の失点や、前後半の終了間際の失点、あるいは0対1から1対1に追いついた直後の失点など、点数が入りにくいサッカーでは、ことさらこのような場面での失点は試合を分けることになります。

我が母校の悪い癖は、比較的このような失点が多いことです。どうしたらこのような失点を減らすことができるのか。今回の『勝利へのメンタル・トレーニング』という本を拝読させて頂き、特に重要なことはコーチング(動機づけ)と集中力ではないかと思いました。

この本は1992年が初版なので、30年以上前の本になりますが、基本的なこと、基礎的なことはそれ程変わらないのではないかと思い購入しました。特に集中力はスポーツだけでなく、すべてにおいて重要なものであり、今までに考えたこともないような事を考えることができ、とても有意義だったなと思います。

ブログは、動機づけと集中力に関する件を取り上げています。

目次

第一章 スポーツにおける技術向上の条件

1 スポーツにまつわる誤解

2 技術向上の基本原則

第二章 試合に勝つための条件

1 勝敗を決めるものは

2 試合に勝つための事前準備

3 大会当日に配慮すべきことがら

第三章 監督・コーチの役割

1 スポーツ指導の方法原理

2 選手にやる気をおこさせるには

3 大会前および大会当日の監督・コーチの役割

第四章 競技中の心と技の工夫

1 競技中の心のもち方

2 競技中の技はここを!

第五章 集中力を高めるには

1 集中の心理

2 集中力アップの工夫と方法

第六章 あがりの防止対策・克服法

1 なぜ“あがる”のか

2 日ごろの工夫による防止対策

3 自律訓練法

第七章 イメージ・トレーニング

1 イメージ・トレーニングの方法

2 イメージ・トレーニングの効果

敗因診断表

性格の自己チェック尺度

メンタル・トレーニング・チェックリスト

第三章

2.選手にやる気を起こさせるには

1)動機づけの方法

●外発的動機づけ

-ほめる・認める、叱る、激励する、競争場面を設定する、慰めるなど。

●内発的動機づけ

-目的意識をもたせる、課題意識をもたせる、問題意識・危機感をもたせる、感謝や恩返しの気持ちをもたせる、プライドをもたせる、責任感をもたせる、反省させる、創意工夫の態度をみにつけさせる、ライバルをもたせるなど。

●自己動機づけ

-自分で自覚してやる気を燃やすよう工夫する。指導者は部員・選手に対してこの点についても指導・助言をする必要がある。

2)目的意識

●細かな目標設定

-年間目標⇒月間目標⇒週間目標のように、自らが立てた目標を達成するという習慣を身につける。

-年間目標は抱負というかたちで各個人がミーティング内で一言ずつ発表するという方法もある。

-月間目標は各部員に紙に書いて提出させるという方法も有効である。

-週間目標や日々の目標は、一人ひとりが問題意識を高めて心掛けることが重要である。

●チーム目標

-指導者を中心にメンバー全員で話し合って決めるという方法も良い。これは部員自身の目標設定を考える上でチーム目標とのつながりを意識することができるからである。

●方向目標と到達目標

-方向目標は、「今よりも、もっと~になりたい」とか「これまでよりも、もっと~をできるようにしよう」といったものである。

-到達目標は、特定の具体的な目標である。たとえば、「1試合に10本以上のシュートをする」、「サッカーゴール内のシュート比率50%以上を目指す」、「ペナルティエリア内でシュートをうたせない」などが考えられる。

-一般的には到達目標の方が、概して、練習意欲を高めやすい。

-これらの目標設定には高からず低からずということが重要であり、指導者の助言が求められる。

●目標の効果

-練習意欲が高まる。

-練習が楽しくなり、きつい練習にも耐えられるようになる。

-スポーツを通じての目標設定の体験は、課題改善や問題解決に対する取り組み姿勢の育成にもつながる。

3)ライバルの存在

-競争心という人間心理を利用した動機づけには、よきライバルの存在が考えられる。同じチーム内に限らず他のチームの同じポジションの優秀な選手がライバルとなることもある。

-ライバルは個人だけでなく、チームやクラブとしてのライバルも重要である。切磋琢磨するライバルは成長の礎となり、また目標をもつということにも通じる。

4)問題意識と危機感

-部員・選手の中には問題意識や危機感をもつ者もいるが、特に年齢が低ければ低いほど、全員がもっているということはない。このような状況では、指導者の意図的な働きかけが求められるが以下のようなアプローチがある。

A. 練習方法、練習態度、試合内容などを反省する。

B. ミーティングを開催し、みんなで自由に話し合う。

C. 一人ひとりレポートを書かせ提出させる。

5)指導者として

●話し合いの場での助言や示唆は、部員・選手同士の話し合いの様子をよく観察した上で、特にうまく進んでいない状況で、分かりやすく、納得できるように指導してあげることが求められる。

●レポートを書かせる場合は、必ずコメントを書いて返すようにする。

●ほめ方、𠮟り方は非常に難しいが、効果的に伝えることができれば大きなきっかけになる。大切なことはよく観察すること、客観的であること、相手の気持ちを尊重することである。

●指導者自身の人間性が原点ともいえる。親切で責任感が強く、一生懸命で人間味があるという人柄であれば、ほとんどの部員・選手は指導者の人間性に共感し、信じてついてくるものである。

第五章 集中力を高めるには

1 集中力の心理

1)集中力とはなにか

●「集中力」とは、ある一定時間、ある特定のことがらに注意や意欲をかたむけ、それに向かって一生懸命に頑張り通して、効率を高め、好成績をだす精神的な機能ないし能力という意味である。つまり、集中力は「意欲の強さと持続性」、「注意集中の強さと持続性」と捉えることができる。

●意欲が弱いのは論外であるが、意欲が強すぎるのも問題である。急ぎすぎたり、慌てたり、いらついたりと感情的になる傾向がみられ、緊張が高まり冷静さも失いやすくなる。また、自分の能力を過信してしまうこともある。

●意欲と緊張は強すぎず、弱すぎずということが望ましい態度であり、全体に注意を向けながら、特定のことに意識を向ける。求めれるのは「平常心」である。

●「平常心」は心が偏らないように真ん中に置いて、心を静かにゆるがせて、そのゆるぎが一瞬たりとも留まることのない、常に流動自在な心の状態は、また望ましい注意配分の状態であるといえる。

●集中力が高いとは、適度の意欲と偏らずにバランスのとれた注意集中とが、目的に応じて一定時間持続できることを指す。一方、集中力が低いとは、意欲が空回りしたり、意欲が弱すぎたり、注意が偏ったり、散漫になったりすることを指す。

●集中力が高い時は、目的にかなった以下のような望ましい動作・反応ができるようになる。

①反応潜時の短縮:合図に対してすばやくスタートできる。「~しよう」と思ってすばやく動作を起こせるなど。

②反応速度の増加:目的動作を短い時間で遂行できるなど。

③反応量の増大:飛距離がのびる、より高く飛べる、より重いものを挙げることができるなど。

④誤反応の抑制:凡ミスをしない、大事な場面や困難な場面でもミスをしない。

2)集中力発揮の妨害要因

●集中力は個人差がある。しかし集中力発揮は身体的・心理的・環境的要因の三種類の要因によって左右される。

①身体的要因:体の不調、病気、睡眠不足、疲労、ケガ、薬物摂取、空腹・満腹、尿意・便意など。

②心理的要因:気がかりなこと・悩み事がある、勝敗を意識しすぎる、慎重になりすぎる、責任感が強すぎる、油断・安心する、慌てる、焦る、ミスを気にする、予期不安(「負けるのではないか」などと心配になる)、気後れ、気力負け、気合不足など。

③環境的要因:グラウンドの状態がよくない、騒音、観客の声援、光線が強すぎる・薄暗い、風が強い、高温多湿、大観衆、不慣れな場所など。

2 集中力アップの工夫と方法

1)集中力アップは日常生活から

●集中力の養成・アップは日常生活からである。常日頃からの心がけが大切である。

●第一に、日頃、何かやろうと思ったら、できるだけ速やかに実行に移るよう心掛けることである。

●第二に、日頃から気がかりになっていることは、できるだけ速やかに解決しておくことである。「そのうち、なんとかなるだろう」などと甘く考えてはいけない。ルーズな対応は集中力の養成にはマイナスである。

●第三に、常日頃、自分の感情・気持ちを、自分でコントロールするよう心掛けることである。日頃養ったセルフ・コントロールの能力は、試合の場面にも生かされ集中力の発揮に役立つ。

●第四に、勉強、仕事、囲碁・将棋などでの精神集中や粘りの体験は、試合や競技にも役に立つと考えられる。

2)練習を通して集中力を養う

●日頃の練習は技術向上だけでなく、集中力アップにも役立つものでなくてはならない。第一に練習と試合を区別しないことで大切である。つまり、常に試合を想定して練習に取り組むことが集中力アップやプレッシャーの克服にもつながる。

●第二の方法は、「ピークパフォーマンス法」と言われているものである。これは練習や試合で経験した高度の集中力発揮の体験を覚えておくよう心掛けることである。その時に、どのような心構えや工夫をしたのかが重要である。

●第三に、大会前に試合に向けての意欲と勝利への執念を徐々に高めるようにもっていく。

●第四に、焦りや不安、あがりなどの問題をチーム内でよく話合って準備しておくことも必要である。

3)心理学的な集中力アップ法

●これまで、スポーツ心理学において、数多くの集中力トレーニング法が開発されてきた。

①リラクゼーション:身体的・精神的にリラックスした状態を作り出すことにより、必要なことがらに精神を集中する余裕を生みだす。

②作業法:グリッドエクササイズ(格子のなかに書かれた二桁の数字を捜し出す)、ゆっくりとしたバランス運動、振子のテストなど、非常に努力や注意力を要する作業を訓練して、自分の意図することに注意を持続させる能力を高めることを狙っている。

③呼吸法:禅やヨガなどの呼吸法を修得させ、呼吸に注意を集中させることを通して、外部刺激や雑念に妨げられない態度をつくっていく。

④バイオフィードバック法:バイオフィードバック(生体情報を本人に知らせる手法)により、精神が特定の対象に集中しているときの心身の状態の特徴をとらえさせる。これにより、いつでもその状態を自分で作り出せるようになることを、狙っている。

⑤凝視法:何か特定の物体を長時間注視しつづけさせることにより、注意の持続力を高めることを狙っている。

⑥妨害法:さまざまな妨害刺激のもとで作業をさせることにより、注意の持続力を高める。

⑦自己分析法:練習や試合でどのようなかたちで注意がそれやすいか、集中力をダウンさせてしまうのかを、自己分析させ、自分の注意行動パターンの特徴を把握させるとともに、それに対する対策を考えさせる。

⑧キーワード法:注意を向けるべき刺激・対象・動き・心構えなどを示す言葉を、あらかじめキーワードとしてきめておき(「平常心でのぞむ!」「勝ちを急ぐな!」など)、練習中に注意が逸れそうになったり、精神的な乱れがでそうになったときに、そのキーワードを頭の中で、1、2度唱えるようにする。この反復練習により、試合・競技中にも同じようにやれば、キーワードに誘導されて望ましい精神状態が維持され、思う通りのプレーができるようになる。

⑨イメージ・トレーニング:大会当日に会場に着くまでの間にやるべきことがら、会場に着いてからやるべきことがらなどを、あらかじめイメージ・トレーニングによりリハーサルしておく、こうして、実際にそれらの各場面に自然に適応できるようになる、つまり集中力がかき乱されずにすむ。

⑩ピークパフォーマンス法:自己最高の成績をあげたときの自分の精神状態や実際のプレー・演技のやり方を思い出したり、イメージ化したりすることにより、実際にもそのような望ましい心身の状態、つまり高度に集中力が発揮される状態を作り出せるようにしておく。

⑪達観法:試合に対して不安を抱いたり、勝敗のことを考えすぎたりしても、何の役にもたたないばかりか、かえってマイナスになることを理解させ、いわゆる開き直りの心境を切り開かせる。これにより、集中力が発揮されやすくなる。

⑫アファメーション:アファメーション、つまり自己肯定により、不安を取り去って自信を回復することにより、集中力発揮を狙っている。

⑬肯定的思考法:ものごとを悲観的にではなく、良い方向へと楽観的に考える習慣を作っていくことにより、いたずらに心配したり、迷ったりするのを防ぐ。その結果集中力が発揮されることになる。

⑭過重学習法:さまざまな困難な競技場面を想定した練習を十二分に積むことにより、いざという時に戸惑わないようにしておく。いわば、臨機応変の対処ができるよう、いろんな場面での対応を反復練習しておく。

高校サッカー研究4

今回も本田裕一郎監督の著書です。前回の『高校サッカー勝利学』は本のサイズはひと回り小さいものの、ページ数は257ページでほとんど文章です。本田監督のお考えを詳しく知りたい方向けと言えます。一方。こちらの『サッカー部 監督力とコーチ術』は127ページですが、写真や図解を使い具体的な練習方法の解説が出ているので、練習メニューを考えたい指導者の皆さんにはこちらの本の方が良いと思われます。

目次

はじめに

序章

ゼロからのスタートでも強くなれる!

指導者の役割とレベルアップのポイント

勝にこだわり続ける指導者が自立心を持って勝利をつかむチームを作る

●指導者に必要な3つの資質とは

●チーム状況に応じた練習計画とレベルに応じた目標を設定する

●年間スケジュールに応じた練習内容を工夫する

●サッカーノートを書かせて日々の練習を振り返る

●高校生年代に重要なのは戦術を理解すること

●チーム戦術の中でいかにパフォーマンスを発揮するか

●海外では「18歳でプロ」は当たり前。世界基準を知ることも指導者の役割

●3年間の努力は今後の人生の糧となる

●「変わること」を恐れずに常にチャレンジする

●あふれる情報に囲まれて選択肢が多すぎる

●何事も諦めずに前に進む気持ちを忘れずに

HALF TIME1 世界基準を見据えて10代からプロになれる選手を育てる

Daily training

基礎体力と柔軟性を高めPK練習を繰り返して経験を積む

第1章 初級編 ベーシックな技術と戦術を身につける

Session1 シンプルなボールタッチですばやく攻撃

HALF TIME2 思いが強ければ行動が起きる。行動することでさらに目標に近づける

Session2 システムの基本を理解する

HALF TIME3 親御さんとも良好な関係を築くことがチームの和や結束を深める

Session3 ポゼッションとセットプレーの基本を理解する

HALF TIME4 あいさつ、掃除など基本的な生活習慣を身につける

Session4 ボールポゼッションとプレスの意識を高める

Column1 フィジカルトレーニング1

HALF TIME5 高校生年代は心身ともに成長のピーク

第2章 中級編 戦術を理解し柔軟な対応力をつける

Session5 攻撃のスピードを上げる

HALF TIME6 「勝負に勝つ」ことを目的に具体的な目標を持ってステップアップ

Session6 スペースを広く使ってクロスボールを入れる

HALF TIME7 「やらせる」「見ている」「チェックする」が指導の三大ポイント

Session7 カウンター攻撃でシンプルにゴールを狙う

Session8 試合の状況に応じた攻撃のスピードを使い分ける

HALF TIME8 監督の役割とコーチの役割

Session9 オープン攻撃からクロスボールをすばやく入れる

HALF TIME9 日頃からプロになったつもりで高い意識で練習に取り組む

Session10 球際のプレーを強化する

Session11 試合前のコンディションチェック

HALF TIME10 まず何事も「まねる」ことから自分なりのアイデアが生まれる

HALF TIME11 練習の目的はイメージで伝え考えさせることで自立心を養う

第3章 上級編 試合を想定して実戦感覚を磨く

Session12 ひとつ先のプレーを読みセカンドボールを拾う

HALF TIME12 「戦うメンタリティ」は「一番」になることで培われる

Session13 試合前の課題を整理しプレーの精度を上げる

HALF TIME13 試合でも平常心を保ちリラックスする方法とは?

Session14 ボールを保持してプレスをかける

HALF TIME14 「運」は決して偶然ではなく自分でつかみ取るもの

Session15 あらゆる状況を想定して試合にのぞむ

HALF TIME15 負けた原因を考えることが次に勝つことにつながる

Column2 フィジカルトレーニング1

序章

ゼロからのスタートでも強くなれる!指導者の役割とレベルアップのポイント

・「勝ちたい」「強くなりたい」という情熱を持ち続けられる指導者とチームは必ず結果を出すことができる。

・レベルに合った練習計画に基づいてトレーニングすることが重要である。

勝にこだわり続ける指導者が自立心を持って勝利をつかむチームを作る

●指導者に必要な3つの資質とは

・まず「真似る力」。色々な情報から、良いと思うことを真似してみることは大切である。

・次に「段取り力」。チームの実情とレベルを見極めた上で、現状に最も適した練習プランを考えることである。

・最後に「実行力」。プランを実際に行い、継続することである。まさに「継続は力なり」である。

●チーム状況に応じた練習計画とレベルに応じた目標を設定する

・年間計画を立てる上で重要なことは、選手のレベルや個性である。

・チーム全体の現状が把握できたら、今年の目標を少し高めに設定する。目標は具体的な方が良い。

・選手個々にはチームの目標に沿った内容で目標を立てさせる。

・達成可能な小目標と同時に、大目標も設定する。

・例えば、ある選手が「レギュラーになる」という目標を掲げた場合、「どうしたらレギュラーになれるのか」「そのために必要なことはなにか」を具体的に考えさせることがとても大切である。そして、走力の課題として、「クーパー走でチーム全員が3300m以上走る」というような目標が生まれ、選手が納得してその目標に挑戦するようになる。

・この段取りをしっかり取らないと、その日暮らしの練習で終わってしまう。

・目標には技術面、メンタル面、チームとして達成すべき点などいろいろな要素があるが、それぞれに対して指導者は具体化して設定し、それを選手個人に落とし込む(具体化する)ことを繰り返していく。

●年間スケジュールに応じた練習内容を工夫する

・年間計画では、テクニックを磨く時期、体力をつける時期、戦術を覚える時期を設定し、いずれもレベルアップさせる。

・練習は次の試合を意識し、逆算して必要な練習を行うようにする。

・週の練習はあらかじめ決めておくのではなく、大体のアウトラインは決めるものの、前日の練習を踏まえて都度、必要な練習を加えたり、変更したりして臨機応変に対応する方が良い。

・練習で重要なことは、必ず記録に残すということである。やりっ放しでは練習内容や練習計画を振り返ることはできない。記録が蓄積されることで資料としても活用できる。

●サッカーノートを書かせて日々の練習を振り返る

・サッカーノートをつける目的はチームとして、個人として目標を達成するために何をしたか、どんなことを考えたかなどを記録することである。重要なのは過ぎたことを反省するより、明日のことを考えさせることである。今日の出来事や勉強になったことなど、その日の自分の心の有り様を中心に記入させるようにしている。毎日、ノートに向き合うことで自分を客観的に見つめ直す習慣をつけることができる。

●高校生年代に重要なのは戦術を理解すること

・高校生年代で最も重要なことは、持っている技術と選手の特長から、チーム戦術を作ることである。

・チーム戦術の浸透には全体的なイメージを共有することが必要である。これは選手を「型にはめる」のではなく、例えば、「今この状況ではボールを高い位置で奪うのか、低い位置で奪うのか」などをゲームの中で瞬時に判断し、それを的確に実行できるようにすることである。

・戦術は、まず自分のチームの持ち味をいかすことだけを考える。また、主導権を握れない時の戦術を考えておくことも重要である。

●チーム戦術の中でいかにパフォーマンスを発揮するか

・「今なぜそこでボールを持っていいのか、ダメなのか、ドリブルせずにパスを回すのか・・・」などを、繰り返し行うことでひとつひとつ覚えていく年代である。

●海外では「18歳でプロ」は当たり前。世界基準を知ることも指導者の役割

・海外ではプロのチャレンジは「16~18歳」、それ以降は即戦力を期待される。

●3年間の努力は今後の人生の糧となる

・目標に向かって努力することが大切であることも教える。「3年間、夢中になって、努力し学ぶ」という体験がとても大事である。

●「変わること」を恐れずに常にチャレンジする

・失敗を恐れて行動しない人が多いが、何かを思い合った時には、まず行動してみることを勧める。

●あふれる情報に囲まれて選択肢が多すぎる

・情報に振り回されない時間は現代社会においては非常に貴重である。意図的にこのような「何もすることがない」時間を作ることも必要だと思う。

●何事も諦めずに前に進む気持ちを忘れずに

・中学生のリクルーティングは、他の指導者とは異なる独自性が求められる。

第1章 初級編 ベーシックな技術と戦術を身につける

Session1 シンプルなボールタッチですばやく攻撃

・現代サッカーはプレスが厳しく、少ないタッチ数でパスを回すことが重要となる。これには正確にトラップする技術と正確にキック(パス)する技術、周りの状況を把握するスキルが必要になる。

・狭いスペースでのパス回し、トラップの位置やパスの方向などひとつ先を読む戦術眼も必要である。

・サッカーは相手からボールを奪うゲームでもある。これには「どのようにボールを奪うか」という共通意識をもち、全員がそれぞれの役割を理解しプレーする必要がある。一人がパスコースを限定しつつボール奪取に動き、回りのプレーヤーはパスコースを消すためにパスを受けようとしている相手プレーヤーにプレッシャーをかける。これを続けることで、相手は追い詰められる。ここで、1対1で負けることがなければ、ボールを奪い取ることができる。

・タッチ数の課題は、トラップ、キックという基本技術の反復練習と、タッチ数を制限した練習を繰り返し行うことで上達する。

HALF TIME2 思いが強ければ行動が起きる。行動することでさらに目標に近づける

『サッカーで試合に出場できるのはたった11人。誰もがそのメンバーに入って試合に出たいという気持ちをもって日々練習の励んでいるはずです。しかし実際には、必ず試合に出られる人間と出られない人間が出てしまう。その差は本当に紙一重ですが、私はそれが「試合に出たい」という思いの強さの違いではないかと考えています。

「自分ほど練習している人間はいない」「絶対に試合に出る」という思い、あるいはその試合に出られなくても「次は絶対に這い上がる」という思い、そういった強い思いを持たずに、何となく毎日練習しているだけでは決して結果は出ません。きのうと同じ自分ではなく、きのうの自分は忘れて今日はきのうよりも良くなっている自分を目指す。そういう強い思いを持っていれば、必ずそれは行動に現われるものです。試合に出られなくて悔しい思いを「出たい」という強い思いに変えることで次の行動が生まれ、それがステップアップへとつながっていくのです。

思いが強い人間は、練習が終わってもピッチを離れてもずっとサッカーのことを考えているものです。それは選手だけでなく、指導者も同じです。どんな時でもサッカーのことを考え続けることでさらに思いが強くなり、その強い思いこそが行動を起こすのです。そして行動は明日からではなく、今日いまこの時から起こす。人間は自分から行動を起こさないと決して変わることはできないのです。』

Session2 システムの基本を理解する

・高校生年代は、体力的にも精神的にも一番成長できる時期である。

・戦術練習は守備と攻撃に分け、目的を絞って行うことが望ましい。

・ヘディング練習はディフェンスを入れないで繰り返す練習をする。

・守備は全員で連動して動くことも必要なので、ポジショニングの練習も取り入れる。

・シュート練習は毎日必ず行う。ミニゲームや攻撃練習は、必ずシュートで終わることを徹底する。

Session3ポゼッションとセットプレーの基本を理解する

・ボールポゼッション、プレス、セットプレーは年間を通じて繰り返しトレーニングする必要があるが、マンネリ化しやすい。これを改善するには、本気でボール奪取することである。

・試合を想定した状況を作り、どんなプレーも実戦をイメージすることが重要である。

・強い精神力は日頃から勝ちを常に意識することで得られる。

・セットプレーを習得するには時間がかかる。いくつかのパターンを練習し、試合展開や相手に応じて使い分けられるようになるのが理想である。

・セットプレーは正確に蹴れるキッカーと決定力のあるシューター、こぼれ球に反応する選手の動きである。特にキッカーは毎日根気よく練習する必要がある。

Session4 ボールポゼッションとプレスの意識を高める

・相手のボールを奪ってすばやく攻撃に転じることが求められており、ひとりひとりのボール奪取能力が不可欠である。ヘディングやボディコンタクトなどの練習に加え、ボール奪取のスキルアップを学ぶことも大切である。基本は「絶対に奪うという強い意志を持つことである。その意識が欠如していては、守備力は向上しないと考えた方が良い。

・ボール奪取はチームが連動して動く効果的なプレスが必要である。誰がボールに行き、誰がスペースを埋めるのかを戦術として理解させ、実戦を想定した練習を繰り返し行うべきである。プレスは相手を前後ではさむようにするのがコツである。

第2章 中級編 戦術を理解し柔軟な対応力をつける

Session5 攻撃のスピードを上げる

・状況に応じて戦術は臨機応変に組み立てる必要がある。したがって、やみくもに攻め急ぐべきではない。相手の位置やスペースの有無から状況判断し、速攻と遅攻の切り替えをしながら試合の主導権を握る。

・常にプレスをかけてボールを奪うことは基本である。

・ボールを失った瞬間が一番ボールを取り返しやすいということを知っておくべきである。

・毎日の練習で「取られたら取り返す」という意識を徹底することで、勝者のメンタリティを育てていく。

HALF TIME6 「勝負に勝つ」ことを目的に具体的な目標を持ってステップアップ

『強い選手を育てるためには、メンタル、フィジカル、技術などさまざまな要素が必要です。スポーツは勝負であり、勝負に勝つことが目的であるからには、日頃のトレーニングでも常に味方に勝つことを考えることが必要であり、勝つことでしか進化はないと私は考えています。

もちろんどんな試合でも、必ず勝てるという保証はありません。しかし負けた場合でも絶対にそのまませず、「次はどうしたら勝てるか」を常に考える必要があります。指導者の役割とは勝ち続けることであり、「勝とう」とする情熱を常に持ち続けることです。負けた責任はすべて指導者にあり、決して選手のせいにしないことは言うまでもありません。

監督の役割とは、勝たせて自信をつけさせて育てることであり、それはとりも直さず最終的には社会で活躍できる人間を育てることでもあります。年代別にそれぞれ成長のしかたは異なりますが、スポーツに勝ち負けが伴うのはどの世代でも同じです。高校生年代では「なぜ勝ったのか」「なぜ負けたのか」の理由を考えさせることで、ステップアップするための新たな目標を持たせることができます。

大切なのは、いきなり高い目標を掲げるのではなく、具体的で達成しやすいものを徐々にクリアしていくことです。地区大会で勝つ→県大会で勝つ→県大会ベスト8・・・とひとつずつ目標を達成しながら、より高いステージを目指してレベルアップしていくことが必要なのです。』

Session6 スペースを広く使ってクロスボールを入れる

・実際に試合ではフリーは状態でシュートを打てることはほとんどない。重要なことはペナルティエリアの狭いスペースでもボールを失わない足元の技術である。ペナルティエリアの外からでシュートを狙える正確なキック力も武器になる。また、両サイドのスペースを有効に使って攻撃する戦術も重要である。

・オープン攻撃では、ボールを奪ったら外のスペースを意識してパスを回すことが基本である。クロスボールはトップスピードに乗った状態で正確に蹴る技術が求められる。これは繰り返し練習して身につける必要がある。また、クロスボールの何人走り込むのか、さまざまなケースを想定した練習が計画する。

Session7 カウンター攻撃でシンプルにゴールを狙う

・勝つために相手チームを研究・分析して、どのように戦ったらよいのかを考えるのが指導者の最大の役割である。

・カウンターはチーム全員でイメージを共有することが大切。

Session8 試合の状況に応じた攻撃のスピードを使い分ける

・数的不利な状況では、一般的にはボールキープして時間を作る。このためにはボールを失わないための技術の習得が必要になる。このような様々な状況に応じた技術を身につけるようにする。

・戦術練習はひとつひとつ、完全に理解するまで根気よく続けないと習熟は難しい。

HALF TIME8 監督の役割とコーチの役割

『全員が同じ方向性で練習に取り組むためには、具体的なチームモデルを設定して共通のイメージを持たせることが大切です。「バルセロナのようなパス回し」「ミランのような攻撃」など具体的なチームモデルを設定すると、選手も理解しやすいでしょう。目標が具体的になればなるほど、それを実現するためにどんな練習をして、どんな戦術を取りいれたらいいかのイメージが明確になります。

選手の人数が多くなると、ひとりの指導者だけではすべての選手に目が届きにくくなり、コーチとの分業が必要になります。基本的な方向性を共有しつつ、それぞれのやり方を尊重し、連携してチームづくりを進めていく必要があるでしょう。それぞれのコーチが自分の色を出しながら指導することでレベルアップし、成長するのをサポートするのも指導者の役割のひとつだと私は考えています。』

HALF TIME9 日頃からプロになったつもりで高い意識で練習に取り組む

『毎日の練習では、「きのうよりも今日はこれができた」という達成感が得られるような練習をさせることが大切です。「今日はこれができたから、じゃあ明日はこれをやってみよう」という練習を続けることでレベルアップしていくのです。』

Session10 球際のプレーを強化する

・ヘディングの競り合いでは、体を預けたり、タイミングをずらしたりするなど工夫することで身長差を克服することは可能である。

・スライディングは基本を理解し、強さと同時にファウルにならない方法を身につける。

Session11 試合前のコンディションチェック

・基本的に試合の前の週は戦術練習を重点的に行い、対戦相手の特徴をイメージしながら練習することを意識させる。

・ハードな練習はせず、守備や攻撃の約束事を再確認やセットプレーの練習をする。

・選手だけのミーティングも効果的である。実際の試合でどのようにプレーするかをなるべく自分たちで考えさせることで、自立心を養うことができる。

・選手選考は試合前日の体の切れ等を確認してメンバーを決める。

HALF TIME10 まず何事も「まねる」ことから自分なりのアイデアが生まれる

『指導者にも全く同じことが言えるでしょう。最初は何でもまねからのスタートでいいのです。チーム作りや指導法などを考える際に、まず身の回りにあふれている情報から「この目標を達成するためには何をしたらいいか」を取捨選択し、わからなければモデルとなるチームを見てまずはまねをしてみる。サッカーのチームだけでなく、いろいろなスポーツや競技を見て盗むことも大切です。それを続けていくうちに、しだいに自分なりのアイデアが生まれ、指導にもアレンジを加えていくことができるようになるのです。』

HALF TIME11 練習の目的はイメージで伝え考えさせることで自立心を養う

『指導の際に重要なのは、トレーニングの際に1から10まですべてを選手に指示いないことです。

「このプレーをするのはこういうイメージで」という指示の出し方をすると、具体的な結果を出すためにどうしたらいいか、いやでも必死で考える。これが非常に大切で、その結果生まれたアイデアを実現するために120%努力して工夫することがステップアップにつながるのです。』

第3章 上級編 試合を想定して実戦感覚を磨く

Session12 ひとつ先のプレーを読みセカンドボールを拾う

・ひとつ先を読むとは、例えば、シュートの跳ね返りやヘディングのこぼれ球、どこでパスを受けられるか、どこにパスが出るかなどをいち早く予測することで相手より先に動き出すことである。

HALF TIME15 負けた原因を考えることが次に勝つことにつながる

『スポーツは勝負が目的であり、必ず勝ち負けが決まります。誰でも「勝ちたい」と思って試合に臨みますが、残念ながら負けることもままあります。指導者が負けたのです。

高校生年代に「負けてもいい」はないと私は常に考えています。そのためには日頃のトレーニングから勝ち負けを覚えさせて勝つメンタリティをつけることが大切になります。どんなチームでも負けていいゲームはありませんし、負け癖がついてしまうのは一番良くありません。

負けた特に、その「負け」をどのように受け止めるかはとても重要です。「負けたけど内容は良かった」では次の勝ちは生まれません。また選手を怒ったり、必要以上に慰めたりするのは良くありません。それよりも負けた原因をしっかり分析し、次に勝つ方法を考えることが大切なのです。なかなか勝てない相手に対して負けた原因を修正して次にのぞむことで、選手も指導者も少しずつレベルアップしていく。負けを簡単に受け入れる指導者がいるチームは決して強くなりません。どんな弱いチームでも、負けん気の強い指導者がいれば、必ず這い上がっていけるのです。』

感想

私は大学まで「勝てば官軍、負ければ賊軍」勝負にこだわるサッカーの魅力を体感してきました。真剣勝負を前にチーム一丸となり、勝利を追い求める中で強い絆がつくられました。今では、その「時」を共有した友が人生を豊かにしてくれています。

サッカーを通してどれほど成長できたのかは分かりません。しかしながら、「何が1番良いのかを考え」、「やると決めたら絶対に逃げない」。そのような考えや経験が充実感を与え、自分自身の人生の糧になったのは間違いありません。

大瀧先生の「考え抜く」、これが基本のように思います。そのためには自分自身と向き合うこと、そして記録に残し、少しずつ積み上げていくこと。その姿勢と行動力が人を成長させ、同時にチームを強くするのではないかと思います。

高校サッカー研究3

今回と次回は、市原緑高校、習志野高校、流通経済大学付属柏高校で大きな成果を上げてこられた本田裕一郎監督です。私は監督でもコーチでもなく、後輩を応援するひとりのOBなのですが、本書はサッカーを指導する人にとっては、必読書と言えるぐらい貴重な教本ではないかと思います。

どうしたら「勝にこだわるメンタリティ」の根を張れるのか、その答えが「人間性を考えた指導なんだ」という境地に至るまでに長い時間がかかった。というお話は特に印象的でした。

目次

はじめに 勝利にこだわることで心を鍛える

第1章 とにかく“勝ち”にこだわる

●選手の自立こそ指導者に求められる使命

●「勝利」を経験した選手は必ず変わる!

●個性派集団に“勝ち”を教えるために

●シンプル・イズ・ベストへの開眼

●「孫子の兵法」に学ぶ

●ピッチの上で選手が自立した日

●人間性を考えた指導への転換

●合言葉は「百打一音」

●身近なところから「勝利」は始まる

●目標を明確にしなければ、夢は達成できない

●指導者に求められる「人間力」

●本当の意味での「強さ」とは?

Interview1 布 啓一郎 “習志野に負けた悔しさは今も忘れない”

第2章 すべては失敗から学んできた

●偶然だったサッカー指導者への道

●手探りでスタートした環境作り

●工夫を凝らした遠征行脚

●鉄拳制裁はスパルタではない!

●選手を追い込み続けた日々

●スパルタ指導の弊害

●優れた選手から得たもの

●若さゆえの大きな失敗

●才能を表舞台に送り出すための改革

●言葉でのコミュニケーションの重要性

●勝つための術を探して

●高校サッカーに必要な本当の厳しさとは?

Interview2 宮澤ミシェル “あの3年間が僕のすべてを作ってくれた”

第3章 自由が奪った“勝利への執念”

●名門校復活を任された難しさ

●井田監督流テクニックサッカーの追及

●市原緑のやり方を180度変える

●選手獲得方法の工夫

●海外で思い知った現実

●九州の台頭とJリーグ開幕

●ライバルの存在

●布啓一郎に見せつけられた「勝利への執念」

●「新サッカー王国・千葉」の誕生

●福田、広山から教わったこと

●95年高校総体優勝の意味

●玉田圭司への後悔

●勝にこだわらなかった自分

Interview3 広山望 “どんなときも「一人の大人」として見てくれた”

第4章 “自立心”を高めるチーム作り

●指導者人生の集大成への充電

●3度目のチャレンジ

●親代わりとして選手に接する寮生活

●点呼の時間やミーティングを有効に生かす

●スタッフ強化とチーム作りの工夫

●全国屈指の強豪への仲間入り

●常勝軍団を目指して

Interview4 齋藤重信 “いつか全国大会の決勝で戦う日まで”

第5章 日本サッカーに足りないもの

●自立心を失った子どもたち

●サッカーは点を取ることがすべて

●サッカー上達のカギはコミュニケーション

●クラブと高校サッカーが抱える問題点

●日本型育成システムを考える

●オシムが日本人に与えた“理不尽”

●日本サッカー変革の時

●世界で戦うために必要なチカラを

おわりに 今、鍛えなくていつ鍛える

第1章 とにかく“勝ち”にこだわる

●選手の自立こそ指導者に求められる使命

・勝利を目指す上で必要なことの一つに、「自立心の育成」がある。これは、自ら決断でき、行動できる人間を意味している。サッカーはバレーボールのようなタイムアウトもなく、野球のように攻守が入れ替わる度にプレーが途切れることもないため、試合が始まったら選手一人ひとりの自己判断に委ねられる。しかも集団競技のため、全員がひとつの目標に向かって意思統一を図る必要がある。

・最近の風潮として過保護である傾向が強い。例えば体操服を忘れたといって、母親が学校に持ってくるというケースもある。過保護は自立心の欠如の大きな要因だと思う。

・高校教師になって30年以上経つが、自立心の欠如は年々深刻化している。自分の考えをしっかりと主張できないようでは、勝利を目指すことなどできない。選手のメンタリティは大きなテーマであり、自立心を養っていくことが指導者の大きな使命である。

●「勝利」を経験した選手は必ず変わる!

・「負けん気と意地の不足」が顕著である。共稼ぎが増え、家庭内のしつけの時間が足りないことが大きく関係しているが、指導者にも責任はある。サッカーをすることの楽しさよりも、“戦いの楽しさ”を通して「負けないという気概」を浸透させる必要がある。勝利は「感動」と「自信」をもたらす。この喜びや楽しさが人を成長させる。そして目標を掲げ、それに向かって努力し目標を達成する。その過程を学ぶことが非常に重要である。

●個性派集団に“勝ち”を教えるために

・最初にやったことは、選手たちの特徴と個性を見極め、勝利するために何をしたらいいのか考えることだった。

・「日本一」を意識させるために、何度も説明し、サッカーノートや目標設定なども書かせた。特に1年生の夏まで初歩教育を続けた。

・入学当初のトレーニングは走ることがメイン。最初の15分間は3000メートル走だった。その後はゲームが中心。特に判断力の早さを要求した。ボールコントロールは2タッチ以下や1タッチなど制限を課していた。

・夏休みには1年生だけで10日間くらいの九州遠征を行った。このような厳しい経験を通じ、子どもは少しずつ自立していく。

●シンプル・イズ・ベストへの開眼

・小柄な選手が多い特徴を生かすには、ボールも人も動くかサッカー、つまり、運動量を高め、接触を減らし、ボールタッチ数の少ないサッカー。ドリブルは控え、ここぞという時にドリブルで変化をつけるようなサッカー、オシムジャパンの目指すサッカーを参考にした。

●「孫子の兵法」に学ぶ

・選手は勝たせれば勝たせるほど過酷な練習に耐えられるようになる。

・少ないタッチでボールを回すためには技術と判断の早さが求められる。そのため、狭いグリッドでの4対4や制限をつけたボール回しを取り入れていった。

・他にはアイデアはないかと、さまざまな勝負事の本を読んだ。その中で特に興味をもったのが、「孫子の兵法」だった。

・自立の大切さを痛感したのは、高円宮杯全日本ユース選手権大会で、本田監督を欠いたジュビロ磐田ユース戦と青森山田戦に勝利したことだった。そしてサンフレチェ広島ユースとの決勝戦を前に、「孫子の兵法」から取り入れて行ったことは相手の徹底したスカウティングだった。これにより、平常心で試合に臨めた。事前の準備がいかに重要かを改めて痛感した。

『まずチーム全員でスカウティングビデオを見た後、相手4-4-2ならその順番に大きな模造紙を壁に貼ります。そこに選手自身が自分で感じた相手の特徴を書き込んでいくのです。相手の左サイドバックなら、「左利きで速い」「すぐにファウルをする」「キレやすい」「集中力が足りない」などと、みんな競うように書きます。模造紙がいっぱいになるくらい特徴が出揃ったら、最後の赤いマジックで「何が何でも勝ってやる!」と闘争心を紙にぶつけるつもりで書いてもらっています。』

●ピッチの上で選手が自立した日

・監督として大切なことはトライする精神を持ち続けることである。その精神が人からのアドバイスを呼び込み、読んだ本からの気づきにつながる。

●人間性を考えた指導への転換

・人間性を考えた指導という境地に至るまでに長い時間がかかった。どうしたら「勝にこだわるメンタリティ」を植えつけられるのかとずいぶん悩んだ。具体策を模索し始めたのは、流経に来てしばらく経った頃だった。まずヒントを探してビジネス書を読みあさった。

・あるビジネス書をきっかけに、何がうまくいっていて、何がうまくいっていないのかを考えることがあった。指導者の資質か、指導者同士のコミュニケーションなのか、施設や環境なのか、練習メニューなのか。

・『「好きこそものの上手なれ」と言いますが、本当にサッカーが楽しくて仕方がない子は自分から進んで練習にも取り組む。勉強でも興味があればどんどん学習する。限界を軽々と超えていくんです。つまり、身近なところを分析して、問題を洗い出し、一つひとつ改善して、サッカーをもっともっと好きにさせればいい。そう思い直したのです。

早速、周辺の洗い出しから取りかかり、検証の過程でいくつもの新しい発見に出会いました。そんな中、再認識したのが、「生き方がきちんとしていない人、信念のない人は成功できない」ということ。これまで宮澤ミシェル(元・ジェフ市原)や名塚善寛(元・コンサドーレ札幌U-15監督)などプロを経験して現役を引退した選手がたくさんいましたが、彼らも「最終的にサッカーがダメになったときこそ、人間性にたどり着いた」と話していました。プロ選手を終えた後の人生はその人間性に大きく左右されます。好きなサッカーに一生携わるためには、仲間やチームに信頼されなければ、次の仕事は見つかりません。それゆえ、私は人間性を第一に考えた指導を心がけようと決意しました。』

●合言葉は「百打一音」

・人間性を養う第一歩として考えたのが、チーム全体の意志統一を図ることだった。全員が同じ意識で練習や試合に取り組む雰囲気を作らなければならない。

●身近なところから「勝利」は始まる

・挨拶が自然にできるようになることが、「自己表現」の入り口である。挨拶が定着して「先生、これをさせてください」と言ってくる選手が増えたことは驚きだった。そして、些細なことでも、自分自身できちんと連絡するようになった。これは大きな変化だった。やはり大事なことは身近なところからきちんとすること。「勝利へのこだわり」も日々の積み重ねから培われることを知った。

●目標を明確にしなければ、夢は達成できない

・年間、月、1週間、毎日とそれぞれやるべきことを明確にしておけば、全力で向かうだけでいい。そこで「目標設定用紙」を導入した。これは陸上で連覇している関西の中学校の指導者の本を参考にして作った。

・「目標設定用紙」に次の試合に向けてのそれぞれの目標を選手に書かせ、次の1週間はどう戦ったら勝てるのかを考えながら練習する。用紙には目標だけでなく、目標を達成するために何が必要か、具体的な練習方法や達成する期限も設ける。それを監督と選手間でシェアする。

・サッカーノートはなるべくポジティブに書くようアドバイスするが、それ以外は任せている。そして3年間が終わったとき、すべてのノートを綴じて「飛翔」というタイトルの表をつけて卒業するときに渡している。

●指導者に求められる「人間力」

・監督として、人としての含蓄がないと、最終的には選手たちを納得させられない。

・本田監督の探求心を深めたのは、昭和の陽明学者・東洋思想家の安岡正篤氏である。安岡氏は1945年8月15日の終戦の詔書(玉音放送)の草案を加筆し、戦後は実践的人物学や活きた人間学をもとに、多くの政治家や財界人の御意見番として活躍した人物である。安岡氏の存在を知ったのは、「日本人とは何か?」を知るために、さまざまな文献を当たっていたときに知った。この時、先人から学ぶことの重要性を痛感させられた。

●本当の意味での「強さ」とは?

・全国9回優勝の古沼先生、選手権6回優勝の小峰先生、4回優勝の布先生に共通することは、自分のサッカー哲学に揺るぎない信念と大きな目標に向かって、諦めずにやり続ける強さである。

・北陽高校の監督だった野々村征武先生の規律と、静岡学園の井田勝通先生のテクニックと創造性を融合させることを考えてやってきた。

第2章 すべては失敗から学んできた

●若さゆえの大きな失敗

・指導者には指導なりの哲学が必要であり、徹底した戦術をチームに浸透させることが重要である。

●高校サッカーに必要な本当の厳しさとは?

・『新設校で、先輩指導者もおらず、上からのプレッシャーもなかったため、自由に動くことができたということもあります。それゆえ、ひたすら強引に選手を引っ張っていました。トライ&エラーも許されていたので、いいと思ったことはすぐやりました。スパルタ方式を導入したのも、全国遠征も、朝鮮語の学習もそう。「不易流行」という言葉がありますが、どんどんチャレンジして、いいものは残し、変化すべきものは変化させたらいいのです。そのうえで、私は「継続」という言葉を大切にしてきました。考えついたことが間違っているかもしれないと感じても、最低3ヵ月はやる。そのくらいの辛抱が大切だということも学びました。こうした結果、チームを千葉県でベスト4の常連まで引き上げることは小さな自信につながったと思います。

反面、言い尽くせないほどの失敗がありました。

最も悔やまれるのは、前にも述べましたが、才能を持つ選手たちに「勝利」を味わせてやれなかったことです。

市原緑には、柴崎のようなユース代表候補にまでなった選手もいましたし、佐々木やミシェルのような日本代表に上り詰めるタレントもいました。石井や古川も鹿島アントラーズの初期の成功を支えた選手たちです。大きく見て、3回は全国大会で上位に入れるくらいのポテンシャルを持ったチームであった。それなのに、私は彼らを千葉県の外に出すことができませんでした。もう少し真剣に勝つ方法を考えていたらと思うと、悔やんでも悔やみきれない。やはり「勝利への執念」が不足していたに違いありません。』

第3章 自由が奪った“勝利への執念”

●名門校復活を任された難しさ

・戦う集団というのは、作り上げるのには時間がかかるが、崩れるのはあっという間である。

●「新サッカー王国・千葉」の誕生

・自分のチームのことだけでなく、高校サッカー界全体がよくなるように何かしようと思っていた。市原緑時代に手掛けた外国選手の国体出場、朝鮮高校の全国選手権出場、国体のU16化、関東スーパーリーグやプリンスリーグの発足などである。これは千葉の指導者たちが柔軟性が高く好意的だったことも関係していると思う。

●勝にこだわらなかった自分

・「勝利」という目標があれば、どう勝つかを模索し、いろいろなアイデアが出てくる。しかし「うまければそれでいい」という考えでは、それ以上のところまで到達することはできない。

・サッカーは個人スポーツではないというところに、指導の難しさがある。チームの全員にストロングポイントとウィークポイントとがあって、そういう個性に対応していくには時間がかかる。子どもたちとなるべく多くのときを一緒に共有して、メンタルやフィジカルなどさまざまな面を鍛えていかなければならない。

Interview3 広山望 “どんなときも「一人の大人」として見てくれた”

『一番強く残っている本田先生のエピソードは、卒業するときに「この本を読んどけよ」といって、落合信彦さんの著書「日本の常識を捨てろ!」をもらったことです。本の内容はあまり覚えていないのですが、ちょうど社会に出るタイミングに、国際社会の現実が赤裸々に書かれたものを読んだことで、「自分はもう学生じゃない。今までと一緒じゃダメ。自分からアンテナを広げて、いろんなことを吸収していかないといけないんだ」と感じられました。本田先生は無言のうちに、そういうことを僕に教えようとしてくれたのかもしれない。社会人になるためのいい区切りなったと思います。

僕の場合、習志野で「人間としてのベース」が作られました。プロになってから厳しい戦いを乗り越えていく気持ちの準備とか、人間としての器がある程度、できたんじゃないかな。ジェフでは1年目から試合に出るようになり、確かに生活環境が激変しました。当時のジェフには、マスロバルやハシェック、ルーファーのようなすごい選手がたくさんいた。彼らはプレーだけでなく、人としても素晴らしかったんです。彼らと話すことで、世界のサッカーや政治、経済に目を向けることもできました。同時に「ボーっとしていたら取り残される」という危機感も持てた。そんな自分の土台を固めることができたのは、間違いなく高校時代でした。』

第4章 “自立心”を高めるチーム作り

●指導者人生の集大成への充電

・自らの判断で私学を選択した。その際、「これまでにやったことのないことをやって、自分の器を広げよう」と考え、「企業研修プログラム」に参加した。内容は多岐にわたったが、企業で働く若手や新人、女性社員など、これまでに会ったことのない人々と1週間机を並べて学ぶ機会は実に新鮮で、社会全体を見つめ直すいい機会になった。続いて、徳川家康が教育を受けたとして知られる臨済寺に行った。これは神社仏閣からメンタル面の教育につながる何かを得たかったからである。この後は、他のスポーツ強豪校、バスケットボールの能代工業、野球の横浜高校などをアポなしで見に行った。共通していたのは、練習が厳しく、選手たちの動きが素早いことだった。また、監督がいてもいなくても、選手たちの取り組みが積極的だった。

●3度目のチャレンジ

・習志野から流経がある柏に通うことは難しいため、自分自身と習志野から来る7人の生徒のために、5LDKの格安マンションを、退職金をつぎ込んで購入した。食事はもちろん弁当も本田先生が作った。もともと日曜大工が趣味だったこともあり、マンションの庭に手作りベンチを置いた。

・『朝食の準備をした後、学校へ行き、朝練習や授業を終え、今度は午後の練習。それが終わると、選手を連れてスーパーへ買出しに行き、また料理を作るという流れです。』

・グラウンドが決まるまでの間、自家用のマイクロバスを使って、日替わりであちこちのグラウンドに行って練習していた。当時は関東大学リーグ1部だった大学との連携もあまりなかったため、大学のグラウンドも使えなかった。

●親代わりとして選手に接する寮生活

・権利と義務で成り立つ教育が、権利偏重となり「愛情=可愛がり」になってきた感がある。子どもたちの親への依存心が強く甘えが出やすく、子どもたちは小さくまとまっていることが多い。自己主張の機会が少ないためか、キバが抜かれた状態のように感じる。しつけや教育が重要である。

・サッカーを通して、他人を思いやれるような人間、社会で通用するような強いメンタリティを養いたいと思った。

●点呼の時間やミーティングを有効に生かす

・自己主張のできる人間になってほしいと、「3分間スピーチ」「3分間作文」を取り入れこともあった。これは、習志野時代のアルゼンチン遠征で、アルゼンチンの選手のスピーチがとてもしっかりしていたのが印象的だったため。「3分間作文」はテーマを伝えて最初の1分間で考えさせ、その後の3分で書かせる。

・月曜はオフだが、全員(A、B、Cチーム)集めてミーティングをやっている。プリントを配布して考えさせることもある。特に「3年間は本当にあっという間だ」ということも強調している。

・コミュニケーションを重視して、選手たちの上下関係をなくしている。

●スタッフ強化とチーム作りの工夫

・分業制にしてスタッフを束ねる難しさを実感した。特に人を動かすことの難しさや大変さに直面している。いかに彼らを育てていくか大きな命題である。

・A、B、Cチームの決め方は色々だが、最初は生徒に決めさせている。新チーム発足から1ヶ月半くらい経過したらスタッフが入っていき、各選手の状態等を考慮して選手を入れ替える。上げる子も下げる子もコーチが推薦する形にしている。落とす場合は落とす理由を明確に説明する。また、3月になるとプリンスリーグが始まるので、その段階になると、選手の入れ替えは完全にコーチングスタッフが主導権を握り、チーム編成を行うようにしている。

●全国屈指の強豪への仲間入り

・2002年日韓ワールドカップの全ゴールの約7割が、ボールを奪ってから10秒以内だったという話がサッカー界で明らかになり、守から攻への切り替えの重要さをあらためて認識した。また、これには布監督の市立船橋高校のサッカーを見ても明らかだった。

・楽しい雰囲気だった習志野高校時代とは異なり、ピーンと張り詰めた空気をつくりたい、生徒を納得させるような指導法を模索した。

●常勝軍団を目指して

・興味が続かないというのが性格的な欠点であり、「勝利への執念」も十分とは言えない。このことから「徹しられないのなら辞めろ!」を掲げ、自分を追い込むようにしている。

・常勝軍団に求められているのは、後継者の育成である。優れた指導者はサッカー一辺倒ではなく、読書をし、教養を身に着け、話術も求められる。また、いろいろな引き出しを持っていなければならない。このような努力もしていく必要がある。

・日本人はシュートがうまくない。これはシュートの練習が少ないからである。海外ではシュート練習が明らかに多い。また、シュート技術は中学生、小学生の時に行うことが望ましい。

第5章 日本サッカーに足りないもの

●自立心を失った子どもたち

・勝負にこだわり強い心を育むために自立心が不可欠である。一方、子どもたちの自立心は年々失われていっているのではないかと思う。何か起こったときに柔軟な対応ができない選手が多い。また、自分で考えての判断や工夫を凝らしたアイデアも出てこない。応用力や融通がきかないことを強く感じる。何か言われないとやらないという風潮も強い。

・共稼ぎが増え、家庭内の会話が減り、子どもたちはゲームやスマホに夢中で増々会話は減る、挨拶もしないなども当たり前になる。さらに悪いことに親は子どもに十分に接しないマイナス面を、お金やモノで解決し子どものしつけを学校に託す。何でも与えすぎるのは良くないとわかっているのにあげてしまう。こうしたことが子どもから自立心を奪っている。

・限度をわきまえないスパルタ教育は「指示待ち人間」作ってしまう。細かいことを言いすぎると自立心は育たない。

・自立心の欠如を感じるようになったのは進路だった。当初は誰も来なった。徐々に生徒たちが「サッカーのできるとこないですか?」と聞きに来るようになった。さらに、変わってきたのは、親御さんが来て「ウチの息子にサッカーのできるところを見つけてもらえませんか?」と聞くようになった。

・サッカーの練習と同じくらい、常識や習慣、生き方の話しを積極的に行い、自立心を育てる努力もしている。その結果、少しずつ自分の進路や自分の考えを明確に話せる子が出てきた。

・親には返謝しろよと常々話している。「感謝は返謝で完成する」、それを実践してほしい。

●サッカーは点を取ることがすべて

・ギニアからムサは、片言の日本語で「自分は40試合やって37ゴール決めた」と、いつもゴール数のことをアピールする。一方、日本の子どもたちからは、「ハードワーク」だとか、「オフ・ザ・ボールの動き」と言う。ピッチ上でもボールコントロールやリフティングの練習をするが、ムサはシュートが第一。それはアフリカだけでなく、イタリアもそうである。かれらはシュートに対する意識が日本人の子どもよりはるかに強い。

・日本の指導現場は「個性を伸ばす」よりも「サッカーのノウハウを磨く」ことに重点が置かれすぎている。

・流経では2時間の全体練習の3分の1をシュート練習に割いている。敵をつけないシュート練習は行わない。ゴールを使わずに行うメニューはほとんどない。朝練もゲーム中心。ピッチの4分の1、8分の1、16分の1を使ったミニゲームなどで得点感覚を磨いている。

・『ボールをもらう前にゴールとゴールキーパーの位置を確認し、ペナルティーエリアの中に入ってボールを受けた時点では周囲の状況が頭に入っている。その状態で、しっかりとボールを見ながら打つのが基本なのに、それができていない。ボールを見る時間を延ばすことが課題です。』

・ワンタッチのサッカーは非常に難しい。ボールをもらう前の確実な状況判断、ボールを受けるタイミング、体の向き、技術、視野の確保、パススピードや強さなどあらゆる要素を完璧に備えていないとできない。だからこそワンタッチコントロールの練習を育成年代から数多く取り入れる必要がある。

●サッカー上達のカギはコミュニケーション

・チームプレイであるサッカーにおいて「コミュニケーション能力の不足」は致命的なマイナス点である。

・子どもたちが年齢を問わずいろいろな人と触れ合えるような環境づくりも重要である。

・子どもの人権を尊重するという欧米の考え方も参考になる。アルゼンチンでは大人も子どもも年齢に関係なく正面から向き合って話す。

・マラドーナを育てたというおじいさんコーチは、「評価を子どもたちの前で言ってはいけない。試合や練習での選手個々の評価はコーチの頭の中だけにあればいい」という話をしていた。

・日本ではチーム全員を一律にレベルアップさせようと、コーチがみんなの前で特定の選手に対し、「ここがダメ」「あそこがダメ」としばしば言ってしまいがちであるが、ほとんどの場合、本人は気づいているので、批判に対して言い訳をしたり、責任をなすりあいにつながるので、なるべく控えた方が良い。細かい評価は指導者の頭の中に置いて置き、練習はさらりと終わる。これが意外と重要である。

・日本人は、すぐに相手を子ども扱いしたり、「お前は黙っていなさい」と言ってしまったりすることが多い。外国人の指導者は子どもに対してもリスペクトする気持ちを持っている。彼らに話させたり、しっかり聞いてあげたりすることを大切にしている。

●クラブと高校サッカーが抱える問題点

・Jクラブユースは環境面、生活面でサッカーに集中しやすい。また、最大の魅力は「プロ直結」というブランド力である。一方、高校サッカーは通常、指導者は教師でもありサッカー以外の学校生活や学業(学力レベル)、あるいは友人関係なども把握することもできる。教師からみれば、トレーニング計画の立案や練習試合の設定などピッチ内のことから、グラウンドの確保、チーム運営費の計算、スタッフのマネージメント、親御さんのケアなどもすべてやらなければならない。

・高校にくる子は、中学卒業時点で少し技術レベルが劣る子か、あえて高校サッカーを望む子が集まる。

・高円宮杯のプレミアリーグをみても、Jユースと高校チームとはあまりなく(2023年は青森山田高校がサンフレッチェ広島ユースに勝利して優勝)、日本代表をみると、高校サッカーや大学サッカーからプロに転身した選手が活躍しており、決してJユース出身が優位という傾向は出ていない。

・一般的にJクラブユースの選手の目的はプロになることである。一方、高校サッカーはプロの選手になるという目標を持つ選手はたくさんいるが、まずは勝利である。全国高校サッカー選手権で日本一になるという目標は「勝利」の積み重ねであり、勝利のために努力し、工夫する。チームメートや監督・コーチなどと話し、チームワークの大切さを学ぶ。そして苦しい練習に耐える精神力も養成される。これらの経験を通して成長し、人間力は高まる。

・勝利にこだわってこそ、スーパーな選手が出てくる。そして優秀な指導者も出てくる。今はそう確信している。

・Jクラブユースは認知度が低いため、大観衆の中で試合をすることがない。(傑出した才能があれば、高校生世代でトップチームに上がって大観衆の前で試合をすることはできるが、そのような選手はごくわずかである)

●日本型育成システムを考える

・『長年指導者をやってきたからわかるのですが、子どもを健全に育てるためには、いろんな人間の中に放り込む必要があると感じます。Jクラブは基本的にエリート集団だから、サッカーのうまい子しかいないでしょうが、高校にはテクニックのある子も、下手な子も、頭のいい子も、おっちょこちょいの子も、涙もろい子もいる。そんな中で揉まれていくことで、幅が生まれ、心が豊かになり、自然と競争意識も高まっていく。人間とはそういうものではないでしょうか。』

●オシムが日本人に与えた“理不尽”

・高校サッカーで言う「理不尽なこと」には、休憩なしの長時間練習、負けた後の罰走、指示通りできなかったときのハードな練習等がある。理不尽なことがよくないのは必然ではあるが、そこから得られることも小さくない。重要なことは指導者が明確な目的をもって行うことである。怒りを発散するだけのためにやってはいけない。

例えば、負けた後にダッシュを30本やらせて、悔しさや辛さを強く刻みつけることは時にあってもいい。子どもに意地や反骨心を芽生えさせることは決して無駄ではなく、次につながる。

・海外では、韓国には国が定める徴兵制度がある。貧しい国の選手には貧困からくるハングリーさをもっている選手が多い。日本の子どもの多くは、これらの国々とはことなり、経済的にも環境的にもあまり不自由のない中で育ってきた子どもが多く、メンタリティは強いとは言い難い。

・理不尽なことが良くないことは確かであるが、理不尽を乗り越えた者が強くなるのもまた確かである。

・元日本代表監督のオシムさんの「理不尽」の裏には緻密な計画性、確固たるポリシーやビジョンがあった。それは、モノを言わない日本人に自己主張させ、臨機応変に動けるようにするためだった。指導者は自分の方向性をしっかりと定めるべきである。

おわりに 今、鍛えなくていつ鍛える

・『人間には「競う」という競争本能があります。競技スポーツはその競争本能を健全な形で具現化したもの。つまり、勝ち負けを楽しむべきものだと私は考えます。

サッカーの場合もそうで、ピッチに立つ選手たちに勝利を目指して懸命に戦います。彼らを取り巻く人々は、その戦いを自分自身が実際にやっているかのような気持ちで固唾を飲んで見守る。こうして多くの人々に一体感が生まれ、大きなムーブメントとなり、歴史が作られてきました。そして今、サッカーは世界一の競技人口を誇り、世界で最も人気のあるメジャースポーツになりました。』

・『「世界基準」に追いつくためにも、我々はもっともっと「勝利」にこだわらなければならない。私はそう強く言いたいのです。「いい選手を育てたいなら、あまり勝に勝ちにこだわるべきでない」という考えを持つ方もいるでしょうが、勝利に執着してこそ大きな前進があると確信しています。勝利を目指す姿勢を持たなければ、実戦に沿った技術、戦術、指導力は決して進化しない。優れたタレントも世界中をあっと驚かすチームも出てこないと思います。』

・『名将の方々がされたように全国行脚を繰り返し、凄まじい情熱を持つ指導者の姿を見て学ぶところからスタートして、それを模倣しながら自分の色を少しずつ出し、今は完結編に向かって進んでいます。「守破離』の精神でここまで来たからこそ、勝負へのこだわりの重要性をはっきり認識できた。そう実感しています。』

ご参考:『外国人の指導者は子どもに対してもリスペクトする気持ちを持っている。』

これは本書の中にあった本田監督のご意見です。

「これはどういうことなんだろう?」と思って見つけた本が“世界に通用する「個性」の育て方”です。内容はほぼ子育てだったので期待していたものとは違ったのですが、この本の”まえがき”に「なるほど」と思うことが書かれていましたので、以下にご紹介させて頂きます。

『日本と欧米では、子育てに関する概念も方法もまったく違います。

日本の子育ての象徴は、「へその緒」です。

欧米の子育ての象徴は、「ファーストシューズ」です。

その意味は、【へその緒=子どもへの依存】【ファーストシューズ=子どもの自立】となります。

日本人の親に見られる傾向として、我が子は血の繋がった自分のものというイメージがあります。一方、欧米人の親に見られる特徴は、生まれた子どもはすでに一人の人格であり、自分の所有物ではないので、子どもを自立させることをゴールにしています。

どうして、こうも違うのでしょうか?

欧米における考え方のベースは、聖書からきています。

日本においては、子育ての方針は、親が決めることがほとんどです。

親が自分の価値観を子どもに押しつけた場合、それがクリアできれば子どもは安心を得ることができますが、親の基準に達することができないと、すぐに子どもは自信を失います。自信を失うと、人と接することが怖くなりますし、何かに挑戦することもできなくなります。

~ 中略 ~

私は牧師をしています。そのため、欧米の宣教師やクリスチャンとの関りが深いです。

欧米の人たちは、キリスト教の聖書の文化に馴染みがあり、子育てにおいて、日本人と考え方や実際の行動が違うところがたくさんあり、驚かされると同時に、たくさんのことを教えられます。

本書では、子どもの“自己肯定感”と“自立心”を高めることによって、子どもの中にすでに備わっている個性を発見し、さらに伸ばすためのヒントを紹介できればと思います。』

高校サッカー研究2

前回の“高校サッカー研究1”では、人としての成長がサッカーの成長にもつながるだろうと考え、清水桜ケ丘高校(元清水商業高校)の大瀧雅良監督の先生、教師としての“確信”を知ろうとしました。

一方、今回からは、高校サッカー界で多くの成果を上げている監督のお考えや実践していることを勉強させて頂こうと思います。

目次

第1章 “勝利”よりも大事なことがある。 “伸びる土台”を作るのが高校サッカー 栫 裕保

第2章 ボランチ王国の秘密 多彩な個性の伸ばし方 山田耕介

第3章 伝統の継承と新スタイルの確立 南米スタイルにプラスした守備意識 川口 修

第4章 世界で闘える“個”の育成 本田圭佑を超える選手を育てるために 河崎 護

第5章 公立高校から世界への挑戦 “長所をひたすら伸ばす” 平岡和徳

第6章 サッカーでつなぐ地域の絆 東北の背負ったハンディキャップ 齋藤重信

第7章 名将はカメレオン ピッチ上で求められる自立心 本田裕一郎

第1章 “勝利”よりも大事なことがある。 “伸びる土台”を作るのが高校サッカー

兵庫 滝川第二高校 サッカー部監督 栫 裕保

●“楽しいサッカー”の追及が選手の探求心を伸ばす

・「人間教育を最優先に考えて、そのうえでサッカーもがんばろう」という考え方でやっている。

・一時的な満足ではなく将来の成功を重視している。

・人間は、楽しいことはどんどん追及したくなる。

・強い好奇心や探求心が生まれれば高校時代は成功である。

●全国制覇の裏にあったのはチーム崩壊の危機

・高校総体で準優勝したが、その後チームは下降線をたどり、8月後半の浜名湖遠征では、全国大会未経験の学校相手に1次リーグ4試合に全敗した。8月末には兵庫県U-15選抜の中学生チームに辛くも引き分けた。

●強烈な個性の集団がピッチで爆発した瞬間

・2010年度の滝川第二は我の強い人間の集まりだった。

・全国高校サッカー選手権本大会前、20日。持てる力をきちんと発揮できる状態に持っていく必要がある。監督は一日一日を最大限に生かすため、まずは今まで以上にミーティングを実施。バラバラになりがちな選手たちに同じ方向を見るよう意識づけを図った。

・体力の強化トレーニングは、1~2週間、200mx10本(全力疾走)。厳しい練習の中にも楽しさがあること。

・チームをまとめるために、海の砂浜や公園に連れて行って走ったり、野球をやったりして特に遊び感覚のトレーニングも行った。

・チームがまとまることが最も重要である。

・悪いイメージをいかに払しょくすることが重要。

・高校は生徒にとって通過点であり、その後の人生の方がはるかに長く、重要である。それを口が酸っぱくなるほど言ってきた。人間教育を大事にする。そして、人としての成功を強く願う。

●滝川第二の土台を作った男・黒田和生

・黒田監督(東京教育大学OB)が滝川第二にやってきたのは、1984年。それまでは13年間は、地元のクラブチーム・神戸FCで少年指導に携わってきた。

・週2回、寮に泊まって自立をうながすためにミーティングや進路指導を熱心にやった。

・少年サッカーの経験から「止める」「蹴る」の基本技術を重視していた。

・個の力で突破できる選手育成を最優先に掲げていた。

・22歳のとき、日本サッカー協会のコーチングスクールで、デッドマール・クラマーさんの考えに感銘を受けた。(「サッカーは技術、戦術、メンタル、フィジカルのバランスを一番に考えてやらないといけない。そのうえで美しく勝つこと。それがグッドゲームだと聞かされた」)

・黒田前監督の失敗「就任4年目のチーム作り」

『当時、急激に強くなった滝川第二は地元の有力選手が集まるようになっていた。全国制覇にはそれだけでは足りないと、黒田前監督自身も精力的に中学を出向いてスカウティングを実施。この年は能力の高いメンバーがそろっていた。ところが、エリート意識の高い彼らの中から天狗になる者が出てチームが混乱に陥った。試合から外すと「何で俺が出られないんだ」と文句を言い始め、勘違いした保護者もクレームをつけてくる。不協和音が生じたチームは勝負をかけていた88年に空中分解し、大事な高校総体も選手権も全国大会出場権を逃す羽目になる。単に上手な選手を集めるだけでは、いいチームは作れない・・・・・・。黒田監督は強く悟ったという。「どんなに恵まれた環境がそろったところで、気持ちがないと続かない。だったら、多少下手でも「滝二でやりたい」という意欲のある子でやっていこうと決めました。そういう選手の方が間違いなく伸びる。それは岡崎や加地も実証していると思います。』

●選手の可能性を伸ばすのは“少年の心”

・黒田、栫両監督の共通したサッカー観は「“少年の心”でサッカーに取り組むことの大切さ」だった。

・黒田前監督は1996年春に南米視察に行き、「メンタル面の重要性」を再認識した。それは生徒のモチベーションだった。それを探るため、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイを2カ月かけて回り、育成コーチ30人にインタビューした。そこで得た結論は、“向上心を持っていること”“燃える目をしていること”だった。コーチと選手の信頼関係がサッカーを楽しむ土台になっていると感じた。当たり前のようなハグや握手をする。黒田前監督も積極的に握手を取り入れるようにした。

・少年のようにワクワクできる環境を常に整えることで、選手たちのサッカーへの意欲は自然と高まっていく。どれだけ高校時代にサッカーに好きになってもらうか。それが選手の将来を左右する。黒田前監督や栫監督が気づき、作り上げたこの哲学は今も滝川第二の重要なベースになっている。

●“意識の共有”がチームをひとつにする

・滝二は誰が監督をやろうが、コーチをやろうが、方向性はまったく変わらない。

・試合の後も必ずグループディスカッションを実施。練習方法についても週1~2回は打ち合わせの場を持ち、ケガ人状況を確認したり、最近伸びてきた選手がいるかどうか、スケジュールの組み方、当面の対戦相手との戦い方などを徹底的に確認する。そうすれば、指導現場がバラバラになることは絶対にない。』

・1年生大会の試合だけでなく、Aチームと1年生を組ませて同じ試合に出すといった工夫もしている。

・個々の課題に対し指導者は「自分でどう克服するか考えろ」と言って、一つひとつじっくり取り組ませるようにしている。そういう積み重ねが最終的に大きな力になる。スタッフはこの考え方を常に共有している。

・戦術の基本は「攻撃的なパスサッカー」であるが、選手の個性に合わせて柔軟に変化をつける。

・「このサッカーならやりやすいし、楽しいし、勝てる」というスタイルを選手同士が構築するのが“滝二流”である。

・スタッフワークを大事にしながら、選手一人ひとりの個性を大切にすることは、100人を超える大所帯になると非常に難しいことだが、彼らは努力を惜しまない。例えば、下級生で控えの選手でも、生徒は遠慮なく。栫監督にサッカー以外の相談事でも自由にやってくる。

・チーム全体がガラス張りで、部員一人ひとりと顔の見える関係ができているのは、黒田前監督と栫監督が話し合いを重ねて同じ価値観を共有し、「滝二らしさ」を追求し続けたから。彼ら2人の名将の貢献度は計り知れないほど大きい。

●新監督の就任とチームの低迷

・自分たちの仕事は選手を育てること。特に1年生、2年生の強化が重要。

・新年度の活動のスタートは「六甲山登山」

・トレーニングは春におおよその年間計画を策定し、プリンスリーグをこなしながら、試合の反省を踏まえた練習を1週間、また1週間と積み上げていく形をとった。

・もっとも重視しているのはテクニック。個人のスキルをあげることが基本である。

・メンバーはあまり固定せず、チーム全員と信頼関係を作ることを重んじている。選手との直接対話を重視する理由はここにある。

●サッカー以外のことを自分で考えることの重要性

・高校生はさまざまな角度から刺激を与えることが肝要である。サッカー以外のことを考える時間を作る。

・黒田前監督は読書感想文(月1回。スポーツ選手の自伝や歴史的人物の英雄伝など))や美術やクラシックなど芸術との触れ合いをやってきた。

・黒田前監督が15分の話を聞かせて、感想や意見を紙に書かせる。これは話に集中する能力を高める。監督やチームメイトの話を聞いて実践する力が求められる。

・栫監督は直接的な会話を通して、選手の聞く力や考える力を養いたいと考えている。サッカーノートや感想文では本心かどうか分からない。それが誤解を生む可能性もある。

・1年のテーマを漢字一文字で表す。それを生徒たちだけで考えさせる。これは2002年に始まった。選手権初制覇の2010年は『志』だった。

●選手が伸びていく土台を作るのが高校サッカーの役割

・彼らの人生はこれからである。何年かたって、結婚したとか、就職したとか、ビジネスで成功したとか、そういう報告をもらう方がうれしい。

・選手権の優勝監督になっても指導者として成長していかなければならないことはいっしょである。

・高校サッカーは学校教育の一環であり、人間的成長が第一である。

・『僕ら育成の指導者は、選手たちをサポートして、高校を出た段階でもサッカーに取り組みたいという十分な余力を残してやることが大事。それが一番の仕事だと思うんです。サッカーへの意欲が高校でいっぱいになってしまったらその先は伸びないだろうし、逆にまだまだ余力があれば際限なく成長できる。僕ら教育に携わる人間は彼らの才能や意欲にフタしないことがなによりも大切なんですよ』

●個性を伸ばすために行う「フタをしない指導」

・滝二は「自由」と「規律」のバランスが取れている。

・7割は個性を伸ばし、3割は不得意のことの克服に当てるような感覚でやっている。

第2章 ボランチ王国の秘密 多彩な個性の伸ばし方

群馬 前橋育英高校 サッカー部監督 山田耕介

●タイプの違うボランチの育成~自分にしかない武器を持て!

・自分だけの特徴や武器にこだわることは良いことだが、それらはあくまで選手自身の視点になる。指導者が与えるヒントも非常に重要である。

●世界で闘うための理想のボランチ像

・ポゼッションを向上させるトレーニングを積極的に取り入れている。

-ワンタッチ、2タッチのボール回し

-グリッドの広さを細かく変化させながらの7対7、8対8などのミニゲームは毎日行っている。

-グリッドは広さだけでなく、ハーフコートの真ん中にタブーゾーンを設けたり、フリーマンを置いたりと工夫を凝らし、選手達の考える力、判断力を養っている。

・テーマは1週間単位で設定している。

・日曜日のゲームで課題が出たら、月曜日のミーティングでどう修正するかを選手たちと話し合い、1週間かけてその課題に取り組む。

・練習の最後にミニゲームをやるのは、その日細かく取り組んだことを実践の場で出させるのが目的である。敵がいる中でのボールコントロールや、ゲームの流れの中で発揮できない技術では意味がないためである。

・優れたテクニックを持っている選手は少なくないが、運動量やフィジカルコンタクトも必須、両輪である。指導者はこれらの部分に焦点をあて、合理的、科学的なトレーニングを考える。

第3章 伝統の継承と新スタイルの確立 南米スタイルにプラスした守備意識

静岡 静岡学園高校 サッカー部監督 川口 修

●新たな“静学スタイル”

・名将井田監督の後を継いだ川口監督は「今までとまったく同じことをしていても勝てない」と考え、新たなエッセンスとして「守備意識の徹底」を目指した。従来のチームは攻め中心のため、攻守の切り替えやボールへの寄せをサボりがちな選手も見受けられた。それを修正しないと勝てないと確信した。

・川口監督がブラジル留学で経験したのは、ブラジルの選手達の「球際の強さ」だった。

・苦しい状況でもチーム一丸となってカバーし合う姿勢も重視した。

●観衆を虜にする独創的な静学サッカー

・サンパウロFCから招聘したコーチが行ったのはハーフコートの11対11だった。6カ月後、選手の判断や球離れが格段に速くなった。これが静学を変えた。

●元祖・テクニックサッカー創造者のもとで学んだ12年

・全国大会の大舞台で一番重要なのはメンタルである。

・選手の自由を尊重しながらも、肝心なところでは厳しさを突きつけるのが「井田流選手操縦法」だった。

・井田前監督は宮本武蔵や坂本龍馬ら時代の名士たちの本をよく読んでおり、格言や名言もよく知っている。それをヒントに自分の言葉にして選手に語りかけることに長けていた。

・井田監督が常日頃言っていたこと。

-「こだわってボールにたくさん触れればブラジル人のようになれる」

-「手と同じように足でボールを扱えるようにしろ」

-「静学のサッカーは美しく華麗じゃなきゃいけねえんだ」

・井田監督の「斬新な采配」も特筆すべきものだった。負けるのが怖いと思い切った采配はできないが、井田監督は全く違っていた。

-「光るやつがいたら、俺は学年関係なしに使う。多少のリスクを冒しても、どんどん試合に出すんだ」

-新人戦は登録25人を全員使うのが当たり前。ポジションもシステムもどんどん変える。これは「努力をするやつにはチャンスを与える」ということだったのではないか[川口監督])

-固定観念を取り払って使うことで、新たな才能を発掘することができる。

●名将はいかにしてプロ選手を輩出したか?

・「俺がこいつらをプロにしてやる。その方が面白いだろ」と口癖のように言っていた。これはボールテクニックの練習を懸命にやって、他のチームの選手より個人技を磨いてきたからが大きい。

・日本代表になる選手は何が違うのか。内田篤人(清水東⇒鹿島アントラーズ)とはどんな選手か。

-『内田は高校2年でサイドバックに転向した選手。瞬間的なスピードが大きな武器ですけど、それ以上にすばらしいのが、自分で何をすべきかを考える力がある。規律を持ってサッカーに取り組むことができる。そこが学園の選手との決定的な差。テクニックや身体能力はもちろんのこと、彼のような賢さを育てないといけないなと強く感じています。』

●ユース年代の環境変化と静学サッカーの存在意識

・川口監督はJユースの台頭の危機感から、静学サッカーの原点回帰を図り、新たな発展型を模索すべきではないかと考えるようになった。

●“アイデア”と“ひらめき”こそが静学スタイルの原点

・朝錬6~7時は個人技を磨く時間。午後錬はゲーム形式の戦術練習中心。

・従来の練習を変えたわけでないが、結果は出なかった。それは「余裕がなかったから」である。テクニック重視の静学サッカーには「心のゆとり」が必須だが。これを失っていた。自分の焦りが子どもたちに伝わった。

●個と組織が融合した強いチームになるために

・井田前監督にはあまりやっていなかったミーティングを毎日のように実施。静学のコンセプトを徹底的に植えつけた。

・『練習前の15~20分という短い時間ですけど、話をすることでメンタル面を整えて規律を持たせることができるし、チームと進むべき方向性も確認できる。ミーティングにはいろんなプラス効果があるのかなと思いました。』

・守備意識を高めたのは、より迫力ある攻めを繰り出すためである。また、格上のJユースと互角に渡り合うためには、相手からボールを奪うところから考えないと、華やかな攻撃サッカーは実践できない。

・バルセロナの華麗で効率的な攻撃は、組織的な守備と攻守の切り替えの速さがあるから成り立っている。

・球際の強さは必須。選手たちに「1対1で負けるな」「練習から厳しく行け」と言い続けた。

・ボールを取られた瞬間の重要性を強調した。これは失った後の3秒間はボールを奪う絶好のチャンスだからである。失った瞬間は休みを入れてしまいがちだが、相手も奪った直後はバランスが悪いのでハードワークすれば、主導権を握れる可能性は高い。また、このような話を理論的に丁寧に説明することで選手の理解(何が大事か等)が上がる。

●伸びる選手は自分の意思で判断できる

・スーパーチームを作るには、自分の意志で判断できる選手を育てないといけない。人間性の部分が非常に重要になってくる。自主性を持つようになるとサッカーの上達が早い。

・自由でヤンチャな一面を持ちつつ、いざ勝負となったときには規律と厳しさを持てる選手たちが出てくればチーム力はもっと上がる。

第4章 世界で闘える“個”の育成 本田圭佑を超える選手を育てるために

石川 星稜高校 サッカー部監督 河崎 護

●自主性こそが、勝利の絶対条件

・河崎監督は、「自立心の向上」を重要なテーマにしているが、その契機となったのが全国トップに駆け上がった2000年からの5年間である。

・自分たちで考えてやるサッカーの恩恵は、互いを思いやる心と強固な一体感である。

●自立心の高い選手がチームにもたらしたもの

・良い相乗効果が生まれるのが、高校サッカーの良さである。

・「勝ちたければ子どもたちが自ら変わらなければダメだ」。自主性というのは、勝利への絶対条件である。

●第三者の視点を取り入れたチーム作り

・自分に足りないものを探し、学び続ける謙虚さは指導者の原点である。河崎監督がそういう姿勢を持ち続けているからこそ、選手も高い目標をもってサッカーに取り組める。

●チームを伸ばすために、個の成長を考える

・河崎監督は、将来的に大きく羽ばたく選手を育てたいという思いが強い。「選手第一主義」と言える。選手の個性を見極め、一人ひとりの目標設定を明確にし、方向づけさせるという試みを行っている。とりわけ、個人面談やピッチ外でのコミュニケーションを大事にしている。

●気配り上手はぐんぐん伸びる

・河崎監督はとりわけサッカー指導の枠を超えた人間教育に強いこだわりを持っている。特に強調しているのが、「気配りのできる人間になれ」ということである。これは、気配り上手になれば苦境に陥ったとき、味方を励まして前向きにする行動もとれるだろうし、パスを出す・もらうのタイミングもうまく計りながらプレーできるはずである。

・掃除や道具管理など生活態度に関しても強いこだわりを持っている。

・春の福岡フェスティバルの大会では、優勝と同じくらい「グッドマナー賞」を真剣に取りに行ったこともある。

●第二、第三の本田圭佑を育てるために

・河崎監督はチームを固定化するより、可能性のある選手に出場のチャンスを積極的に与える。

・試合中にオーバーコーチングせず、追い込まれた状況でもじっと黙って戦況を見守っているのは、ギリギリの局面こそメンタルを鍛える絶好の機会だからである。選手の逞しさや忍耐強さは、河崎監督の辛抱強い意識づけの成果であると考えられる。

・強いメンタリティを養うために、頻繁にミーティングを開いている。これは選手同士で考えさせることが、苦境を打開する力になると考えているためである。

・『本田の頃は子どもたちが自分たちで話し合いをしていたが、今の子は意見をぶつけ合うことを嫌う傾向が強い。それを改善するために、河崎監督は練習後にたびたび場を設けて、「お前らで考えろ」とよく言っているという。こうした試みの一つひとつが、30年近く夢に見続けてきた。“全国の頂点”へとつながるに違いない。』

第5章 公立高校から世界への挑戦 “長所をひたすら伸ばす”

熊本 大津高校 サッカー部監督 平岡和徳

●奇跡は起きるんだ。俺についてこい!

・赴任した熊本商業高校は全校生徒1500人中、男子は250人。サッカー部は12、13人。グラウンド確保と校内スカウトから始めた。指揮官の姿を見て、選手たちも本気になっていった。そして翌年には部員が30人なり、3年目にはA、B2チーム作れるようになった。その後、有望な選手が入学し4年目には高校総体県大会で29年ぶりの優勝を勝ち取った。さらに、「平岡のところに預ければ選手が変化する」と評判になり、チームの強化は進んだ。

●0から1を創ることの楽しさ、大津での再出発

・大津高校では熊本商業高校とのは校風が違っていたため、朝練を始める一方、「午後錬は100分」として集中して練習した。一方、選手には「セルフマネージメント」を強く要求した。

・チーム方針に従わない我儘な選手は、テクニックがあっても実績があってもレギュラーから外した。

・愛情を持って厳しくしてきたが、それに反応する選手は伸びた。ブラジルには「水をやりすぎた木は枯れる」という格言があるように、過保護は子どもの成長を妨げる。

●九州はひとつ~人と地域の結びつきの重要性~

・鹿児島実業の松澤隆司前総監督が次々と代表選手を送り出してきたのは、伸びる選手を見極め、ストロングポイントを研ぎ澄ますことに長けていたからであろう。

●“あきらめない”という才能を持った男・巻誠一郎

・巻誠一郎のように遅咲きの選手は必ずいるので、指導者はその事を改めて認識すべきである。

●“大津スタイル”の確立へ

・スカウティングでクレームがついたため、「練習へのフリー参加」を考えた。中学生でもクラブチームでもOK.。用意している大津のウエアを着て、大津の部員といっしょにすべてのメニューをこなす。

・朝錬は週末の試合の反省点をチェックする。午後の100分の全体練習後は、短時間のシュート練習やウェイトトレーニングなどを行う。シャワーを浴びて19時には帰宅する。そんな習慣を見につけ、24時間を自分でデザインできるようにする。

・「課題発見能力」「自主性」「24時間のデザイン力」の3つを身につければ、どこへ行っても、どんな仕事に就いても活躍できると考えている。

・「ここで生きる力を培い、お互い助け合えるような関係を構築してほしいです。」

・特定の保護者との飲食は一切しない。お中元やお歳暮も受け取らない。これは、指導者は何事もガラス張りでなければならないと思うためである。

●いまだ果たせぬ夢、全国制覇へ

・『勝つためには常にゴールを狙い続けないとダメだし、団結力も不可欠。あきらめない才能を磨くことも重要です。巻のアグレッシブさを学んで苦しいときにこそ声を出さないといけない。一事が万事で、細部にまでこだわりを持つことが勝利の女神を引き寄せる。こうしたコンセプトを11項目作成し、選手たちに配って意識高揚を促しています。』

第6章 サッカーでつなぐ地域の絆 東北の背負ったハンディキャップ

岩手 盛岡商業高校 サッカー部総監督 齋藤重信

●東北人のメンタリティと全国ベスト8の壁

・「見る人、やる人、教える人にとって面白いサッカー」が究極の理想。

・全国大会ベスト8の壁を破れなかったのは、「自分たちは後進地域からやってきた」という弱気なメンタリティが原因だった。そのことに気づいたのはだいぶ後になってからだった。

●病との闘い、日本一の先に見えたもの

・人というのは人のためにと思うとすごい力がでる。

・努力を怠らず、粘って粘ってガムシャラに前へ進み続けられたら、それなりの成果が得られる。その重要性を学ぶ最高の場所が高校サッカーである。

第7章 名将はカメレオン ピッチ上で求められる自立心

千葉 流経大柏高校 サッカー部監督 本田裕一郎

●3・11 東日本大震災を経て

・休みの重要性、長期オフの必要性を感じた。

●サッカーで闘える選手を育てるために

・ゴールに対する執着心が海外コーチと日本コーチの大きな差である。海外のコーチはシュート練習においてさえ、ゴールを外すことに失望する。その点を取ること対する思いの強さの違いは日本人コ―チとは比較にならない程大きい。

●自立心の高い選手を育成するために

・どんな修羅場に立たされても、平静さを保てる強靭なメンタリティを養なう必要がある。そのためには「人間力」を高める必要がある。そのために、毎週月曜日のミーティングや寮の点呼では、3分間スピーチ、小論文の執筆などを日常的に行っている。それは、「選手たちが自ら率先して物事を判断できる自主性、自立心を見につけてほしい」と願うからである。

・上級生には下級生に任せる雑用も、「何事も自分たちが先頭に立ってやらないといけない」というリーダーの自覚を持たせる。チーム内の全員に美化委員や規律委員などの役職を与えて責任体制を明確化するといったことも最近の取り組みの一例である。常に新たなヒントを追い求め、すぐに実戦の場に取り入れる。

高校サッカー研究1

本書に登場される監督は、いずれも強烈な個性とずば抜けた指導力で選手を牽引されています。そして、選手は勝利を目指し、監督の教えと自ら考える力を磨いて、人間的にも日々成長していることは間違いないと思います。

この傑出した監督の中から、大瀧監督をブログで取り上げさせて頂いたのは、大瀧監督が監督以上に先生、教師の印象が強かったためです。

高円宮杯JFAU-18サッカーのトップリーグである“プレミアリーグ”は東日本と西日本に分かれ、各12チーム、計24チームが参加しています。2023年は高校生チームが13チームとJリーグユースのチーム数を上回っています。東西のプレミアリーグの優勝チームが覇権を争う最後の試合を制したのは、青森山田高校でした。

プロ選手になりたい才能豊かな中学生の多くはJリーグユースチームに憧れます。そのため、高校でサッカーを続ける選手は技術、実績面でやや劣っているというのが一般的な認識です。また、Jリーグユースチームの方針は勝利が最大の目標ではないのかもしれません。しかしながら、ワールドカップの日本代表選手の活躍をみると、2018年のロシア大会でも2022年のカタール大会でも、高校サッカー、大学サッカーを経験している選手はJリーグユース生え抜きの選手より記憶に残ってます。

「これは何を意味しているのか?」、これはやはり“人間力”ではないかと思います(人間としての成長とサッカーの成長は関係しているという意味です)。日本ほど裕福でない国の子供たちの中には“ハングリー精神”が見られます。“人間力”と“ハングリー精神”は異質のものだと思います。しかし、苦しい練習に耐え、勝利を目指し、チームメートからの信頼を獲得し、自分の目標を達成しようとする強い目的意識、自らを奮い立たせる強い意志という観点からは重なる部分もあると思います。

残念な結果に終わった我が母校にとって、人間的な成長が後押しするだろう。「人間力をあげるにはどうしたら良いのだろうか?」この疑問を大瀧先生から学びたい。これが今回のブログの主題になります。

目次

はじめに

第1章 暁星高校 林義規

第2章 市立船橋高校 朝岡隆蔵

第3章 富山第一高校 大塚一朗

第4章 京都橘高校 米澤一成

第5章 清水桜ケ丘高校 大瀧雅良

第5章 清水桜ケ丘高校 大瀧雅良

『厳しかろうが、子供たちを一人前の男にするためにやるべきことがある。』

1951年9月15日、静岡県生まれ

・風間八宏、藤田俊哉、名波浩、川口能活、小野伸二、この顔ぶれただけで、大瀧監督がどんな監督なのか興味がわきます。そして、こうした卒業生たちの口から出る言葉は、「サッカー云々というよりも人としての生き方、考え方を教えてもらった」ということです。これは冒頭の大瀧監督の教育者を象徴する言葉に直結します。

高校サッカーの歴史を牽引されてきた監督達は、信じがたいほどの情熱と揺るぎない勝利への追及、そしてそれが生徒の自立心を高め、最高の教育の場となること。サッカーを通じて学んだことは人間としての成長を後押しするだけでなく、仲間との絆を高め、生涯に渡るかけがえのない友を得ることができるということを語っています。

大瀧監督も、もちろん同様なものをお持ちなのですが、他の偉大な監督と異なる印象を受けるのは、監督以上に先生、教育者の側面の部分のように思います。このことが、大瀧監督というより大瀧先生を知ることが、高校サッカーの神髄に触れることできるのではないかと思った理由です。

大瀧先生の言葉の深みは、戦後の荒波に揉まれギリギリの中で生き抜いてきた人だからこそ、生まれるものだと思います。「サッカーを通して考え抜くこと」を伝えてきたという言葉は、とても短いですが、とても重いものだと思います。

『理屈はいらない。いいものはいい』

・日本人は理屈が先で行動が後になってしまっている。

『己のことは己で守る』

・大瀧先生の根底にあるサッカー観は“生きる力”である。自分のことは自分で守れるかということである。守備を大切にする気持ちは必然である。このことは先生自身が戦後の日本を必死に生き抜いてこられた自負があるからだろう。

・プロ化により部活からクラブに軸足が変わる中、サッカーしか教わらない子供はサッカーでも伸び悩む傾向がある。これは大瀧先生が2000年(Jリーグ発足は1993年5月)頃から感じていたことである。

『男としてどうやって生きていくかを姿勢で見せていく』

・すべての人はそれぞれの歴史を背負って生きている。何と言われようが子供たちに、男として「お前はどうやって生きるんだ」ということを伝えたい。そして、信念をもった男になってもらいたい。

『誰かがケツを押してやらないといけない』

・教師の道を選んだのは、高校の時の教師との出会いだった。その先生は貧しさの中で、ボタ山に行って石炭を拾い集め、そのお金を学費にして静岡大学に入って教師となった。話が苦手と思っていた先生は人一倍勉強された。相手を納得させてしまう、その先生の文章の素晴らしさに感動し、教師になりたいと思うようになった。

・人は壁にぶつかった時、乗り越えるためのきっかけや言葉を求めている。大事なことは真実を見逃さないことである。それは何か、子供たちを一人前の男にするためにやるべきことがあるって考えてやってきた。

『「気を遣えるやつ」は成長する』

・性格は千差万別だが、チームの中でどうすべきかということを考えている子。負けず嫌いで諦めない粘っこさを持っている子は成長する。

『一生懸命生きているやつを応援する』

・大瀧先生の周りには戦争を体験した先生が数多くいた。その先生達から「一生懸命生きろよ」と言われ、その重みのある言葉を受けとめ、一生懸命に生きるしかないと思ってきた。だから、毎日の戦いの中で自分を少しでも高めようと頑張っているやつを見ると、なんとか手助けしたいと思う。

・特攻隊は大卒のエリートである。彼らの多くは家族を思い、自分の仲間を思い行動した。特攻隊を美化することは問題かもしれないが、そこには否定できない大切にすべきものがあると思う。

『しのぎを削って真っすぐにやるだけ』

・静岡学園の井田さんと静岡でしのぎを削ってやってこられたことを誇りに思う。静岡で勝ち残れるは1校だけ。あとは全て敗者である。その価値観は井田さんもいっしょ。だからお互いに指導者としてリスペクトしてきた。

『人生を背負って後悔をしないで生きてほしい』

・本当は養子に出される運命だった。家族4人の暮らしは貧乏のどん底にあった。今になって思うことに、ここだけは貫いて生きたよなっていうものが欲しいと思う。自分にとってそれはサッカーだった。自分の教え子にも、貫いて生きるということを考えてほしいと思っている。

・人は自分一人では限界がある。大瀧先生は人間の性をよくよく理解されている。だからこそ、ここぞというときに人間の限界を超える可能性を引き出させることができる。

・大瀧先生がサッカーを通して最も大事にしてきたものが「生き方」である。

・圧倒的な当事者意識をもつことで、我々はそれぞれの役割を全うできる。その意識をもった者だけが日本サッカー界の未来を動かすことができる。この大瀧先生の考えは教え子たちに伝わっており、そしてしっかりと受け継がれている。

・目に見えないが最も大事なものであることを、私たちに気付かせてくれる。大瀧先生はそんな存在である。

大瀧先生の章の最後は、ご息女である大瀧由希乃さんのお話しです。ここには書かれているのは深い家族愛だと思うのですが、もう一歩考えを進めてみると、大瀧先生は、年齢、性別、生い立ちなどに一切かかわりなく、相対している個人を純粋にリスペクトし、その人のために何ができるか、何をすべきか、何を大切にしたら良いのかなどを考え抜き、一番の選択肢を見つけ、それを正直に発信しているのではないかと思いました。もちろん、その土俵となっているのがサッカーというスポーツの場ということなんだと思います。

以下にご紹介させて頂いたのは由希乃さんの目に映る大瀧先生です。大瀧先生の姿を知ることができる心動かされる文章です。

『サッカーの話は、昔からよくします。今でもLINEで長文が送られてくることもありますよ。サッカー論とかを熱く話しますね。実家に帰って食卓を囲んでいるときもサッカーの話ばかりです。

ほとんど家にいなかったんですよ。サッカー漬けでしたから。夏休みももちろんなくて家族でどこかへ行くこともほとんどなかったです。だからこそですけどね、毎日の決まり事はありました。例えば、ご飯は一緒に食べるとか。朝ご飯は午前5時、6時と、早くても二度寝してもいいから一緒に食べましょうなどと決まっていました。

それから、どこか遠くへ出かけることはほとんどなかったのですが夜、父が学校から帰ってくるとドライブに出かけるんです。清水に住んでいたので、富士宮とかに30分とか1時間かけて行くんです。何も見えないんですけど、家族揃ってドライブに出かけていました。コースはいつも決まっていましたから、だらだらと運転するんですよね。その間、今日一日何があったとか、サッカーの話しとかするんですよ。家族間のコミュニケーションの取り方の一つでしたね。姉と私は小さかったから、後ろの席で寝ることも多かったですけど、父と母がこういうことがあったんだよねって話しているのを聞いていて、ああそういう人になると褒められるんだな、こういうことをやったら親は困るんだなとか、父親に怒られるんだなって察するんですよ(笑)。

今振り返ると、サッカー部での出来事を通して、私たちに大事なことを教えてくれていたのかなって思いますね。基本的には考えさせること、考えること、自分で答えを出すことが大事だって言っていました。父親の答えも私は聞くことはできますが、でもそれは答えではなくて、私が実際にどう考えてどう表現できるかが一番大切なんです。父は私の考えに対して「なんで?」「なんで?」「なんで?」って絶対に聞くんですよ』

『由希乃さんは最後に、「父には感謝すること、努力することは忘れるなよとよく言われるんですが・・・」と言って携帯画像に保存した父からの手紙2枚を見せてくれた。社会人になってはじめて一人暮らしを始めたときに送られたときのものだという。そこには、娘を思う父・大瀧の愛情が溢れていた。

「前略 紅葉から落葉の季節になってきました。お仕事大事とはいえ管理が大事ですぞ。心と体が元気なら、何事も出来る。馬鹿でも一つのことに打ち込めば・・・」「努力に勝る才能なし 足らざると知るは成長の第一歩 ぼちぼちですね」

手紙の内容を見せてくれたあと、由希乃さんはこう続けた。

「成長したと思うともう成長はない。常に頑張っているその努力が才能なんだよって。才能があるからできるんじゃなくって、努力し続けることが才能の一つなんだって。だから、父もきっとまだまだ足りないって思いながら監督業を続けているんだと思います。この言葉を見ると、まだまだだって、今日も頑張ろうって前向きに思えるんです」。』

嬉しいニュース

昨年は厳しい結果となった、我が母校の浦和西高サッカー部ですが、新シーズンの初公式戦である「高等学校サッカー新人大会南部支部予選」は、シード校を除く43校によるトーナメント戦で行われ、西高が6年ぶり(多分)に優勝しました!

これにより、新人戦県大会および関東大会予選会の出場も決まりました。

※2024年2月3日(土)

※さいたま市与野八王子サッカーグラウンド

サッカー上達法を考える

小学校からの友人にKサッカー少年団中毒のIさんがいます。いつも、「凄いな~」と感心しています。

そんなこともあって、「最近の少年サッカーの育成法はどんなもんだろー」と興味をもち、クラウス パブストのモダンフットボールというDVDを見つけました。

続いて、もし「50年以上前にこのような教材があったらどんなことになっていただろう?」との思いが浮かびこの中古DVDを買ってみました。

うまくなりたいと思い、シュート板に向かってボールを蹴ったり、ひとりでドリブルしたり、リフティングをしてみたりと、練習が休みの時も時々個人練習をやっていました。

今回。このDVDを見て練習の奥深さを実感しつつ、「もっと頭を使って練習していたらうまくなっただろうな~」と後悔しました。また、特に3対3などの実戦的な練習は個々の要素の結集でもあり、非常に重要だなと再認識しました。

もし、誰よりも3対3の実戦練習をうまくできるようになりたいとしたら、どんな事に心がけて練習をしたら良いのだろうかと思い、小中学生に戻ったつもりで真剣に考えてみました。

まず、その前にこのDVDがどんな内容なのか、概要をお伝えします。

CONTENTS

メッセージ

クラウス・パブスト プロフィール

DVDの特徴

コーチングメソッド

コンセプト

●ドリブル/フェイント

・ボールプラックティス1

・ボールプラックティス2

・ボールプラックティス3

・シューティング1

・シューティング2

・ミニゲーム1

・ミニゲーム2

・ミニゲーム3

●パス

・ボールプラックティス1

・ボールプラックティス2

・ボールプラックティス3

・シューティング1

・シューティング2

・ミニゲーム1

・ミニゲーム2

・ミニゲーム3

●ボールコントロール

・ボールプラックティス1

・ボールプラックティス2

・ボールプラックティス3

・シューティング1

・シューティング2

・ミニゲーム1

・ミニゲーム2

DVDの特徴(CHARACTERISTIC OF THE DVD)

・サッカー(実戦)、テクニック、トレーニングを提供する。

・3つのサッカー技術を向上させる

1.ドリブル・フェイント

2.シューティング

3.ミニゲーム

・「ボールプラックティス」と「シューティング」は反復練習を通して、技術とフィジカルを向上させる。

・「ミニゲーム」では、選手は試合のような環境下で、ボールプラックティス&シューティングで得た技術を応用することができ、ゲームの知性を養うことができる。また、ミニゲームを行うことで、これらのトレーニングで得た、「テクニック」「判断」「フィジカル」を効率よく発揮することができる。

・豊富な種類のトレーニングにより「ゲームで反映させる」アジリティ能力を最大限に引き出すことができる。

・「ボールプラックティス」は試合前のウォーミングアップに使うことができる。

・選手のセルフトレーニングに使えるトレーニングが多い。

・このDVDのトレーニングはブンデスリーガチームのJrアカデミーで使われている。

コーチングメソッド(COACHING METHOD)

・試合で使われるテクニックは多くの「繰り返し練習」によって学ばれるものである。

・実戦で発揮するためには「繰り返し練習」が必須である。

・ミニゲームでもほとんどは「基礎技術」(ボールプラックティスとシューティング)である。

・練習の強度を細かく変えていくことが重要である。

-選手間の距離を変える。

-選手を減らして一人当たりの負荷を高める。

-エクササイズのスピードを変える。

-2対2や3対3の対人トレーニングの時間を変える(最長3分)。

-合間のインターバルは少なくとも1分の休みを取る。

・ドリブルだけ、戦術だけと個別に行うのではなく、実戦と同じく、様々な要素を融合させることで、高効率的なトレーニングになり、技術とフィジカルを同時に高めることができる。

●ライフキネティック

『ライフキネティックは、誰でもできる簡単な動きを通じて脳に刺激を与え、脳機能の向上と神経の伝達機能強化を促すことを目的としています。ライフキネティックは脳科学、運動学などを融合したプログラムで、数多くの研究所からライフキネティックに関する調査や研究の結果が出ています。

ケルン大学やマンハイムメンタルヘルス中央研究所で、ライフキネティックの効果検証が行われ脳機能の改善がみられたという検証結果が発表されています。』

-目で情報を取り入れて、頭で考え、実際に動かす。このような連動した流れを養うことも重要である。

-トレーニングにおいて、マーカーの色やコーチの合図に合わせて進行方向を変えたり、視覚、情報処理と実行の組み合わせを取り入れたメニューを組み込むことも必要である。

-「ライフキネティック」によって鍛えられるのは、①ボールを扱う技能 ②視覚的な能力 ③認知の能力 ④インテリジェンス である。

コンセプト(CONCEPT)

●「コーチ自身も楽しむ」

・サッカーにおいて「正解」はない。それは指導方法についても同様である。

・特に単調な反復練習は選手もコーチも飽きてしまい、大切な集中力も欠いてしまうため良い練習にならない。

●「新鮮で新しく、飽きさせないメニュー」

・エクササイズとミニゲームは「ハードワークトレーニング」と「遊びの雰囲気」の2つを両立させる必要がある。

・経験の浅く、自分のメニューに自信のないコーチは、自問自答して「楽しい」と思える練習を行うようにする。

DVDで特に印象に残ったクラウス パブストコーチの言葉

●最も大切なのはトレーニングには様々なバリエーションやオーガナイゼーションがあり、それらを理解した上で質の高いトレーニングを行い選手のレベルを上げることである。

●反復練習ではたくさんボールに触れる機会を作る。

●基礎練習で習得した技術(シュートに繋げるためのドリブル/フェイントやシュートにつなげるパス、ボールコントロール)でゴールの奪い方を学ぶ。

●指導の際に心がけているのは、「雰囲気づくり」である。それは選手にとって心地良い状況であり、楽しめる環境を作ることである。人は快適な環境の中で良いパフォーマンスを発揮できる。

●選手がトレーニングに集中できれば選手は何かをつかむ。

●ジュニアの重要な戦術は、ボールを持たない時の動きの質とボールを持った時のアイデアである。

●弱点を克服する以上に、強みを伸ばすことが重要である。

●パス練習の工夫では、仲間とタイミングを合わせる。顔を上げて自分の位置を確認しアイコンタクトを心がける。

●ドイツではコーチは子供の立場になって考えるようにと言われる。これは選手になったつもりで考えるという意味である。

3対3の実戦練習を誰よりもうまくなるための要素

[ボールをもっている時]

1.ボールを取られないボールコントロールのテクニック(=キープ)

●ボールと相手の間に自分の体を入れてボールを相手から隠すテクニック。

・ボールを細かくタッチできるテクニック(力の加減)。

・足の内側、外側、足の甲、足の裏で扱えると、よりキープのテクニックは向上する。

・左右の足で同じようにできると、よりキープのテクニックは向上する。

2.ボールを自分のコントロールできる範囲に止めるためのトラップの技術

●敵に取られないところにボールをトラップする。

・パスを出しやすい場所にトラップする。

3.相手にとられず味方にパスするキックの技術

●パスする味方がどこにいるか分かる。味方は2人いる。

・キープしながら、顔をあげることができる。

・キープしながら、周りを見て2人の味方(A・B)の場所が分かる。

・キープしながら、周りを見て2人の味方(A・B)にパスが出せる状況かどうかが分かる。

●相手に取られない場所に正確に蹴れること。

・足の内側、外側、つま先など、もっとも適切な蹴り方を選択して、適切なパススピードで蹴れること。

[ボールをもっていない時]

4.キープしている味方からパスをもらえる場所にいる。

●敵から離れなければならない。

・味方がパスを出せる瞬間に、味方がパスをだせる場所にいなければならない。

・味方がパスを出せない状況では、敵につかれていても問題はない。

●もう一人の味方と同じ動きをしてはいけない。2つのパスコースを作る

・キープしている味方とボールを持っていないもう一人の味方の場所と状況を把握できる。

※決定力

「日本人選手は決定力が課題である。ストライカーが育たない」などと言われ続けていますが、3対3の実戦練習を本気で取り組めば、以下のような得点を取るための技術は身につきます。残るは誰にも負けない得点に対する強く、冷静な気持ちとゴールイメージだと思います。

・シュートできる最適な場所に置く(トラップする)。

・ゴールとGKの位置を把握する。

・冷静に狙った場所に蹴る。

感想

「繰り返し練習」が非常に重要であることは間違いありません。また、目的、目標、問題意識、そして創意工夫の気持ちを持ち続け、楽しむこと。そして、小さな発見を積み重ねることが重要だなと思いました。

また、DVDの中の練習は高度なもののありますが、楽しさと集中力が伝わってきます。昨日より今日、今日より明日と少しずつでもうまくなりたいと思って日々工夫すること、そして、たくさんボールに触れることが最も大切なことだと思いました。

スタジアムの神と悪魔

日本サッカー界で今最も注目されている選手は、レアル・マドリードと5年契約を結んだ18歳の久保建英選手です。18歳で抜擢された初めての日本代表の試合で、のびのびと自分の力を発揮するそのプレーは別格でした。最近のプレシーズンマッチでも十分に存在感を示しています。

その久保選手が持っていたのが『スタジアムの神と悪魔』という“ラテンアメリカで生まれた極上のサッカー・エッセイ”という本でした。これを知ったのは、多分スポーツニュースだったと思います。

「これは読みたい!」と思い、すかさず検索しましたが、中古本も見つかりませんでした。

「では、図書館には?」と埼玉県内で横断検索したところ、12の図書館に所蔵されていることがわかり、地元のさいたま市の図書館から借りることにしました。

(念のため8月2日に再度検索してみたところ、amazonに19,800円~39,000円で3冊出品されていました)

タイトルは全部で150あります。どれにしようかと迷いましたが、『1970年のワールドカップ』を取り上げることにしました。これは、この1970年のメキシコ大会は私が野球からサッカーに乗り換えるきっかけとなったものであり、また、ワールドカップの初代トロフィー、“ジュール・リメ杯”の最後の大会ということが心に引っかかったからです。ちなみにアジア代表は今では考えにくいイスラエルでした。

“1970年のワールドカップ”

『プラハでマリオネット映画の巨匠イジ・トルンカが死に、一世紀になんなんとする生涯を最後まで現役で生き抜いたバートランド・ラッセルがロンドンで歿した。マナグアでは、ソモサ独裁政権の大部隊を相手にたったひとり闘い続けた詩人ルガマが弱冠20歳にして斃れた。世界は時代の音楽を失った――成功を大量に食らいすぎてビートルズは解散し、ドラッグを食らいすぎてギタリストのジミ・ヘンドリクスと歌手のジャニス・ジョプリンがわれわれを置いて行ってしまった。

サイクロンがパキスタンを薙ぎ倒し、地震がペルー・アンデスの15の町を地図から消し去った。ワシントンではもう誰もヴェトナム戦争のことなど信用していなかったが、戦争は続き、ペンタゴンによれば死者は総数百万人に上っていた。その間にも米軍の偉いさんたちは前線へ逃亡し、つまりカンボジアに侵攻し始めていた。過去三度の敗退にもめげず、アジェンデはチリ大統領の座を目指して選挙運動に乗り出し、すべての子供たちにミルクを与え、銅山を国有化すると公約した。マイアミの消息筋は、フィデル・カストロは明日にも打倒される、もはやそれは時間の問題だと報じていた。ローマではヴァチカンの歴史始まって以来最初のストライキが起こり、父なる主の下僕たちが仕事を放棄し腕組みを決め込んだ。そのころメキシコで16ヵ国の選手が脚を動かし、第9回サッカー・ワールドカップが開幕した。

ヨーロッパから9ヵ国、アメリカから5ヵ国、それにイスラエルとモロッコというのが参加国の顔ぶれ。開幕試合で、審判は初めてイエローカードを掲げた。警告のイエローカードに退場のレッドカード。ただしメキシコ大会の新顔はそれだけではない。一試合につき選手を2名まで入れ替えることが規則で認められた。それ以前はゴールキーパーに限り、しかも負傷の場合に交代できる定めとなっていた。ということは、相手チームのメンバーを足蹴にして戦力を殺いでしまうことがそう難しくはなかったのである。

70年大会を彩る図。腕を包帯で吊ったまま最後の1分まで戦うベッケンバウアーの勇姿。片目を手術したばかりなのに全試合にしっかり耐え抜いたトスタンの熱意。最後のワールドカップ出場となったペレの舞い。「二人いっしょに跳ぶだろ」、ペレのマークをしていたイタリアのディフェンダー、ブルグニッチは語る。「ところが俺が着地してペレを見ると、彼はまだずっと高いところに留まっているんだからね」

かつて王座をきわめたことのある4チーム、ブラジル、イタリア、西ドイツ、ウルグアイが準決勝で激突した。ドイツが3位、ウルグアイが4位になった。決勝戦、ブラジルは4対1でイタリアをうちのめした。英国の新聞は「かくも美しいサッカーは禁じられるべきだ」と評した。とどめのゴールの様子はありありと思い出される。ボールはブラジル・チーム全体へめぐり、11人が11人ともボールに触れたのち、最後にペレがボールに目を落とすこともなくこれをお盆に乗せ、つむじ風のように走りこんできたカルロス・アルベルトに差し出し、ゴールを任せた。

ドイツの「魚雷」ミュラーが10得点をあげて得点王になった。これにブラジルのジャイルジニュが7点で続いた。

3度目の優勝を果たした無敵の王者ブラジルは、ジュール・リメ杯を所有してよいことになった。だが、1983年の暮れ、このカップが盗まれ売り払われたときには、およそ2キロの金塊になり果てていた。ガラスケースの中には、代わりのレプリカが飾られている。』

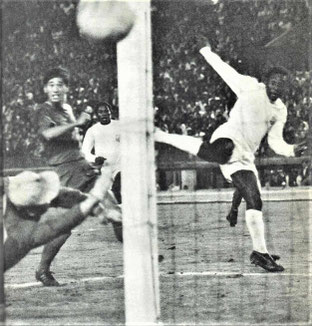

写真中央、主将のカルロス・アルベルトがジュール・リメ杯を掲げています。

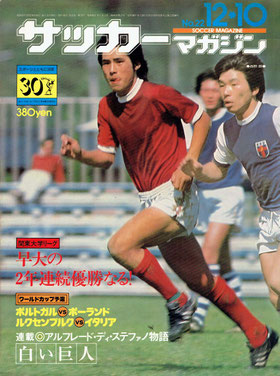

画像出展:「サッカーマガジン 1971年12月増刊号 ワールドカップのプレーと戦術」

今回、本棚から引っ張り出してきたサッカーマガジンはこちらです。

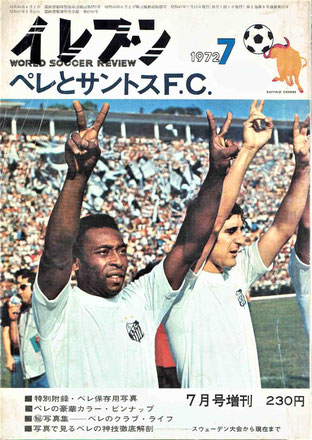

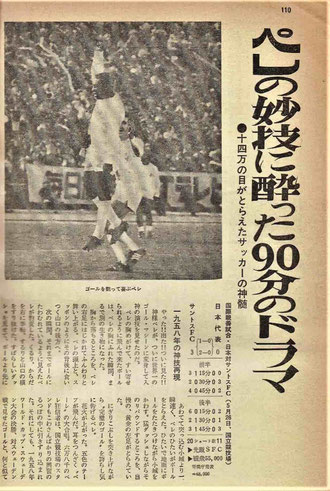

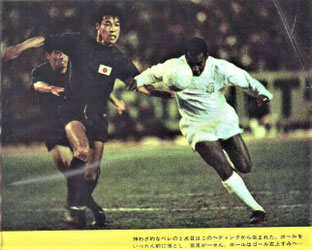

サントスF.C.として来日したペレの特集も出てきました。

歴代のワールドカップボールが紹介されたページです。偶然見つけました。なお、“The New York Times”をクリック頂き、表示されるページ上段のThis is an archived pageのとなり、Original screenshotをクリック頂くと表示されます。

サッカーマガジン創刊号

私がサッカーを始めた当時、サッカーに関する情報源はテレビの「三菱・ダイヤモンドサッカー」(現テレビ東京)と月刊誌の「サッカーマガジン」(ベースボール・マガジン社)でした。

初めて買ったサッカーマガジンは小学6年生、1970年夏です。ワールドカップ・メキシコ大会の大会中か大会直後だったと思います。怪しい記憶が正しければ、表紙はサッカーの神様ペレでした。

数カ月前のことですが、【日本の古本屋】さまから時々送られてくるニュースレターのなかに“スポーツ特集”があり、ちょっとのぞいてみると、「サッカーマガジン創刊号」が目に入りました。値段が数千円と安くなかったため一度は「そうか~」という感じでしたが、私自身のサッカーにとっても原点といえるものであり、また「どんな事が書かれているのだろう?」という興味も強く、案の定、購入することになりました。

なお、ブログは自慢話風になっていると思いますがご容赦ください。

これは三菱重工対日立本社の試合です。今でいうと浦和レッズ対柏レイソルというところです。なお、ジャンプしている選手の後ろの白いユニフォームは当時最も人気のあった杉山選手です。

発行は昭和41年6月1日になっていました。1964年の東京オリンピックの2年後になります。

トップは強豪、東洋工業でした。一般的には小城得達さんが有名ですが、個人的には早稲田OBで、東伏見だったと思いますが、一度練習に来ていただいた松本育夫さんが目立っています。

2番目の八幡製鉄(現新日鐵住金)は、宮本輝紀さんがスター選手でした。

古河電工で最も有名選手だったのは八重樫茂生さんだと思いますが、日本サッカーの土台を築いた長沼健さんと大改革によりプロサッカーを立ち上げた川渕三郎さん、さらに日本サッカー界を支えた平木隆三さんという大御所が名を連ねています。現在の日本サッカー協会の会長である田嶋幸三さんも古河電工OBですので、古河電工が日本サッカーを牽引してきたと言っても過言ではありません。

私が2年生の時のキャプテンだった、元日本代表監督の岡田武史さんも古河電工OBなので、古河電工は凄いことになっています。

また、浦和西高OBの小林茂紀さんという方が古河電工にいたのを知りました。大発見です。

4番目は日立本社です。ここには2010年に日本サッカー殿堂入りされた鈴木良三さんがいます。出身大学は立教ですが、高校は浦和西高です。

落合弘さんはこの創刊号のときは“山田”という旧姓になっていました。また、「次期スター候補生 山田 弘」という特集が組まれていました。紹介文は次の通りです。

『一に杉山(三菱重工)、二に釜本(早大)、三、四がなくて、五に小城(東洋工業)。サッカー界の人気バロメーターはこんなところだ。だがファンの急増とともに“新しいスター誕生”の期待も大きくなっている。杉山、釜本に迫るスターはだれか。ずばり、日本リーグのニュー・フェース、三菱重工の山田弘選手とうらなってみようではないか。』なお、落合さんの出身高校は浦和市立高校(現さいたま市立浦和高校)です。

6番目は豊田自動織機です。

7番目は名門ヤンマーディーゼルでした。早稲田OBで2015年に日本サッカー殿堂入りした鬼武健二さんもいますが、注目は日産、横浜F・マリノス、日本代表などで指揮を執った加茂周さんです。思い起こすと、「そういえば、ヤンマーでやっていたと聞いたことがあったような」という感じです。

名相銀をよく覚えているのには理由があります。1960年代に浦和には浦和クラブという社会人の強豪サッカーチームがあり、日本リーグへの入れ替え戦に臨んでいました。その相手が名相銀でした。

すっかり忘れていましたが、浦和クラブは浦和サッカーの象徴だったと思います。そこで懐かしき“浦和クラブ”を調べることにしました。(クリックするとウィキペディアにリンクします)

●浦和クラブは呼称、正式名称は浦和サッカークラブ

●創設は1950年(第二次世界大戦の5年後)。母体は「麗和クラブ(県立浦和高校OB)」と「埼玉蹴球団(埼玉師範学校OB)」。

●1962年に浦和クラブに「桜蹴クラブ(市立浦和高校OB)」と「西高OBクラブ(浦和西高OB)」が加わり、チームが再編された。

●JSL入れ替え戦は4回

1.1965年:出場を辞退

2.1966年:対ヤンマーディーゼル(1分1敗)

3.1968年:対日立製作所(2敗)

4.1969年:名古屋相互銀行(2敗)

“名相銀”を記憶していたのは、66、68年は私自身がサッカーをしていなかったからという理由でした。

文章には『カクテル光線に照らし出された緑の芝生が美しい初ナイターだった。~』となっています。写真を見るとスタンドの屋根に配置された照明が明るく輝いています。当時はこれらの照明だけだった感じです。

“サッカーのおもしろさ 味わい方 楽しみ方”という記事に貼ってあった写真です。“三国対抗戦の妙技に酔うファン”と書かれています。そういえば、確か小学6年生だったと思いますが、11歳年上の兄の愛車で国立競技場に試合を見に行ったことを思い出しました。相手はオーストラリアだったと思います。

「本当にオーストラリアだったのかなぁ?」と思い調べたところ、それは1971年3月7日に行われた三国対抗・朝日国際サッカー大会でのセントジョージ・ブダペスト(オーストラリア)との一戦で、結果は0対0の引き分けでした。そういえば、喜んだり悔しがったりせず、よく晴れたポカポカ陽気のマッタリ感の記憶があるのは、きっと無得点の引き分けだったからなんだと思いました。

驚きました。価格が¥184.8万円になっていました。

画像出展:「中古車検索EX」

「まてよ?もしや!?」と思い、無造作に箱に入れられている昔の物を調べてみると、予想は当たっていました。自分の部屋に貼っていたのは“三国対抗サッカー 全日本Aチーム 1971.3.14”のサイン色紙でした。日焼けが物凄く画鋲の穴も生々しいためお宝度は高くありません。「誰からもらったのだろう?」と考えてみると、おそらく、駒場サッカー少年団の監督で、浦和クラブのエースストライカー、アディタスの黒い”モデル2000”がえらくカッコいい大森先生からだろうと思います。というかそれ以外考えられません。

“躍り出た大学の新人群像”

『大学サッカー界は、ナンバー・ワン明大の杉山その他、多数の名選手を日本リーグに送り、大打撃を受けた。その痛手は余りに大きすぎるが、一方、有名無名の新人が入ってきた。これら新人群像にスポットを当ててみよう』

このような書き出しで、関東大学サッカー一部校(早大、明大、教大[東京教育大学・現:筑波大学]、中大、立大、日大、法大[入れ替え戦で日体大に勝利]のそれぞれの現状や選手補強の状況が紹介されています。その中で浦和西高の大先輩で、元日本代表、時々西高にも顔を出されていた川上さんの大学時代の写真を見つけました。これも今回の大発見です。

“国内最高の技術 ミツナガのサッカー靴”という広告のページを挟んで出てきたのが、この“連続写真による サッカーの基礎技術 連載技術指導”です。初回となる今回は“キッキング(その1)”となっています。インサイド・キックに始まり、バックヒール・キックまでの16ページと充実した内容ですが、一番の驚きは、模範のキックを行っている選手が釜本さんというところです。

こちらの写真は先にご紹介した“躍り出た大学の新人群像”に掲載されていたものです。

釜本選手といえばその強烈なシュートが代名詞でしたが、実は自慢話があります。おそらく大学2年生の時だったように思いますが、夜の暑さが半端ない夏の関西遠征があり、そこで日本リーグの強豪ヤンマーディーゼルとの練習試合がセットされました。

選手としては晩年ではありましたが、存在が偉大すぎて早稲田の先輩とも思えない釜本さんがピッチにいました。これだけで私などは大興奮なのですが、最も印象に残ったのはシュートのインパクトの音です。明らかに普通の音ではなく、その「ボン」という爆発するような音が頭にこびりつきました。その凄さを体感することができたことは最高の思い出です。

下の写真はその強烈なインステップ・キックです。

“高校サッカー部めぐり”は“輝ける新星 習志野高校”と題され紹介されていました。習志野高校といえば、野球部が平成最後の甲子園大会で準優勝したというニュースは先月のことでした。

習志野高校を率いていた西堂監督は、浦和西高の仲西監督と親交が深く、そのため習志野高校とは西高グラウンドで試合することが度々ありました。私にとっては習志野高校は懐かしい高校の一つです。

この“高校サッカー部めぐり”に続くのが、“高校サッカーの歩み 伸びゆく新興勢力”という記事です。

読んでみると、忘れてはいけない日本サッカーにとって最高の恩人である、デッドマール・クラマー氏の話が出ていました。そこでその後半の一部を抜粋してお伝えしたいと思います。

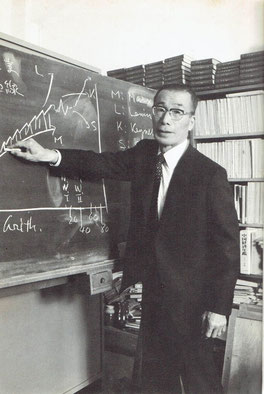

奥がクラマー氏、手前は長沼監督 1963年10月12日 日本対ベトナム戦

画像出展:「ウィキペディア」

◇「なんと早く、なんと忠実な……」

『~ クラーマー氏は京都の講習会で「日本人には速くプレーできる素質がある。だがまずコントロールして、そして速いプレーにもっていくべきだ。ドイツでもどこでも、ジュニアーで日本ほど速い国はない」

との言葉を残した。

彼はけっしてあわてず焦らず、まず正確なフォームから教えた。それができてからスピードを高めた。その手腕、その辛抱強さに、わたしは何度か教えられたのである。

彼の来日日程の後半は、オリンピック・チームの強化に専念し、長沼、岡野両コーチとともに活躍した。

講習会はとだえたが、彼のまいた種は、いま全国で芽をのばしつつある。 ~』

“高校サッカーの歩み 伸びゆく新興勢力”の記事は、◇全国の高校サッカー勢力 に移ります。

ここでは当時の“関東”がどんな状況だったかお伝えします。

『二十九回宇都宮が垢ぬけした足技とスピードで優勝、一躍有名となった。東北ほどがんじょうなプレーではないが、鋭い出足のチームが多い。宇都宮工、宇都宮学園がとってかわり、ことしは群馬県から新島学園が出たが、大半が卒業するので復活はしばらくかかりそう。

茨城は水戸商、日立一、日立工と好チームは多いが、千葉に習志野が出て、やはり中学選手を鍛え出してから、東関東は勢力がかわりつつある。

埼玉は群雄割拠、かつての浦和が伝統を守ろうとしているが、浦和市立、浦和西に移り、川口工の進出も目立ってきた。

神奈川は湘南がなんとか希望をつないでいるが、進学の関係で無理ができず、鎌倉学園、栄光学園などとせり合いの状態。頭のよいサッカーをする県だ。

山梨は韮崎、甲府商、甲府工、日川、石和、機山工と、小粒を鍛えぬくチームぞろいで、いつもダーク・ホース。

東京は100チームもいるが、帝京、城北、教大付、早大学院の争いがつづいている。』

この特集の最後に23年度から40年度までの全国大会(現全国選手権大会)と国体の優勝校が出ています。両校優勝を含めると、浦和の高校が全国大会18回中7回、国体は6回、優勝しています

50年前、唯一のプロスポーツである野球のON(王・長嶋)が脚光を浴びていた時代でも、浦和は圧倒的にサッカーでした。野球部への入部も少しだけ考えていた私ですが、親しい友人たちの中には野球部に入ろうとするものは誰一人いませんでした。

なお、浦和南高校(現さいたま市立南高校)の創立は昭和39年です。また、特にサッカーが盛んだったエリアは意外に狭く、京浜東北線の浦和―北浦和―与野間、線路西側は常盤中学、線路東側は産業道路を挟むように点在していた、原山中学、本太中学、木崎中学、大原中学、浦和市ではこの5校を中心に凌ぎあっていました。

サッカーではありませんが、昭和39年の東京オリンピックを記念して陸上競技の技術書が出版されていました。

下段のランニングフォームの写真はマラソンで銅メダルに輝いた円谷幸吉選手です。国立競技場に入ってからの光景は鮮明に覚えています。

ためしにネット検索してみると、amazonで¥7,200で販売されていました。県立久喜図書館に所蔵されているようなので取り寄せようと思います。

“早慶サッカー・ナイター”という記事が出ていたのでちょっとびっくりしました。よく見ると下に、「御観戦中の皇太子殿下、美智子妃殿下」となっています。

皇族の方をお招きして早慶戦を行っていたということは全く知りませんでした。そこで私が25人目の選手として登録メンバーにすべり込んだ記念の31回大会のパンフレットを取り出し、この17回大会について何か明記されているか確認してみました。年次優勝校という一覧があり第1回大会から30回大会までの結果が掲載されていましたが、特にそれらしい記載はありませんでした。

この古いパンフレットを開くと当然ながら懐かしい写真が出ています。

そして、当時読んだかどうか怪しい、少なくとも風化して何も記憶に残っていない、堀江先生、宮本監督、そして大学紹介のページを熟読しました。せっかくの機会なので頑張って書き写しました。

『サッカーで大切なのは、闘志と技術と戦術だ。早慶戦は、22人の選手が闘志いっぱいのプレーを展開するゲームだという点では、まちがいなく期待できる。

次は、技術だ。両校の選手の技術水準は大したことはない。秋までには、一生けん命練習して、もっとうまくなってもらいたい。だが、見方を変えれば、相当うまいともいえる。われわれが現役だった時代よりは、トラッピングなどはたしかにうまい。

問題は、技術が戦術とうまく結びついていないことにある。一例をあげよう。敵のハーフが右からドリブルで攻め上がってきた。反対側をフォワードが突っ込んでくる。その進路に合わせようとしたハーフのクロス・パスが失敗して、フォワードの背後に落ちた。

このフォワードをマークしていた味方の右側のバックがその球を取る。そのとき、十中八九はみごとに足もとにピタリと止め、それから顔をあげて、味方を探すのである。当然、フォワードにフォローして上がってきている敵のハーフがタックルに来る。それをたくみにフェイントで抜いて、もう一度、顔を上げて、味方を探す。右のウイングが「引いた!引いた!」と声をかける。ウイングの方向へ2、3歩ドリブルしてから、その足もとへグラウンダーで正確なパスを出す。こんなバカていねいな「予告つき」のパスでは、ウイングをマークしている敵のプレーヤーは、そのパスをつぶさないではいられないだろう。

以上、技術的には満点でも、戦術的には零点の一例である。いまの日本サッカーには、一般的にこういう場面が多すぎる。

敵ハーフのパス・ミスをカットする味方バックの、戦術的に正しいプレイはなにか。できたら、ダイレクト・キックで、反対側のハーフ・ウェイ・ラインの方向に、ロッビングの大きなパスを送るのが、一番効果的だ。フォロー・アップしている敵ハーフの頭上を越え、ハーフ・ウェイ・ラインのこちら側まで下がってきている味方右ウイング(下がることを忘れて敵陣に残っているようではダメ)に渡す。ウイングはタッチ・ラインぞいにフル・スピードで攻め上がる。

ダイレクト・パスが無理なら、フォロー・アップしてくる敵ハーフの進行方向を避け、右外側へ大きくトラップして突進する。いったん下がった味方ウイングは(いつまでも「引いた!」といっていてはダメ)前向きに走りだすその進路へ(足もとでなく)パス、これでも逆襲になる。

こういう、戦術的にスキのないプレーを展開してほしい。』

『国内の数あるサッカーの定期戦の中で、観客を数万人も動員出来る定期戦と云えば、早慶ナイター戦以外にない。それだけでも早慶戦は他大学の学生から羨望視されているのではない。

早慶戦に、出たい一心で早稲田、慶応の両校を受験する学生も数多いと思うし、また、現役部員の中でも、年に一度しかない早慶戦だけには、何がなんでも“出場したい”、“するんだと”一時的でも頑張る者は多い。

早慶戦の看板と独特ともいえる雰囲気だけに、興奮し、技術も、戦術も忘れた、身体と身体のぶつかり合い、ただ、ガムシャラに動き廻るサッカーであるなら、90分間の試合は長すぎると思う。

サッカー本来の面白味は、技術、戦術、体力、ファイティング・スピリット、フェアープレーと云った要素と、22人の選手が一つのボールを操り生み出す、リズムとハーモニー、そして手に汗を握るゴールの攻防が見応えのある試合と云えるのではないだろうか。

我々両校の学生は、学生サッカー界のトップ・エベントとしてのプライドを持つと同時に素晴らしい試合を進めるために、我々、指導者も学生も、常に努力と精進を忘れず、怠らずに、一丸となって鍛錬していかなければならないと思う。

いつの日か、国立競技場の大観衆が、ゲームに酔い90分間がアッと云う間に終って行く様なサッカー試合を、夢見ている。』

「早稲田大学ア式蹴球部―情熱100%」

『えんじ色のジャージに身を包み、たまに若い女性を見つければいっせいに充血した視線を向け、アルコールが脳漿に充満すると必ず都の西北の大合唱を開始する、そんな男たちがくらしているのが東伏見という街である。東伏見は早大の運動部員の為の街といって差しつかえない。駅から真っすぐに歩いて1分もすればグラウンドが視野にとびこんでくる。その他にはなにもない。早稲田は常に大学スポーツ界の頂点にいなければならないので当然のことながら日々の練習はきつい。若いエネルギーをすべて東伏見の土と砂に吸収されてしまうので、エネルギーを補充しなければならない。その為に駅前にわずかばかりのそば屋や喫茶店、飲み屋等があるだけである。そういったオアシスで部員たちは、人生の荒波をこえてきたその重みを顔にきざんだしたたかな女性たち、喫茶店のママやそば屋のおばさんたちと家族のように談笑することで、明日への無限のエネルギーをたくわえていくのである。

早稲田大学ア式蹴球部の全てはこの東伏見から生まれるのである。

宮本監督はじめ74名の部員はあふれんばかりの情熱と火花を散らす闘志としなやかな頭脳の全てを発揮して、毎日確実なものをグラウンドから吸収していくのである。

今年の主将、原は全日本にも選ばれる実力はもちろんのこと、その人柄で74名という大世帯をまとめあげている。彼のシーズン初めの抱負の言葉は、「じゅあ、みんながんばっぺ」である。この言葉で部員がまとまっているのであるから栃木弁の神通力はおそろしいものである。

副将の中山も原と共にチームの牽引車となってがんばっている。

毎日の練習メニューはグラマネの永井と稲桝が監督と相談して決めている。74名という大人数でいかに最大の効果をあげるかということで彼らは日夜頭を悩ましているのである。

今年は21名というかなり多数の新人を加えることになったが、彼ら一年生たちは、部の土台を支える重要な役目を果たしている。雨の日の練習後などは一日中グラウンドと格闘している。その努力のおかげで全員が練習に集中できるのである。もちろん一日でも早くレギュラーポジションを獲得しようと燃えているのはいうまでもない。その熱意は上級生をケズッてでも試合にでようという程のもので(もっとも他の意図もあるのかもしれないが)上級生の心胆を寒からしめている。

2年生、3年生はそのすべての神経を練習に集中し、部の中核としてはりきっている。学生選抜の吉田、池田などは重要な戦力となっている。この二人はプレーばかりでなく、普段でもかなりな心臓をしている。池田はカナダに留学の経験があり、やたらと横文字を使いたがるが、それがどうもあやしい。彼によると、カナダでは彼のポジションはLight Wingというのだそうだ。

その他、寮会計の木村、食費会計の五領は練習後もその責任を果たすべく、お金と数字と部員の顔をにらみつけている。忘れてはならないのは浅川さんと平野さんの二人の女子マネである。彼女たちは花嫁修行そっちのけで早稲田の為に重要な役割を果している。この早慶戦も彼女たちなくしては開催できなかったであろう。彼女たちを泣かせないためにも我々早稲田大学ア式蹴球部は勝たなければならないのである。

堀江部長、宮本監督以下、部員全員がひとつになって、それぞれの個性を生かしながら努力することで早稲田のサッカーは成り立っているのである。』

(ところで、先輩のYさんが凛々しくプレーされている冒頭の写真は、東伏見ではなく検見川です)

この文章は4年生のG先輩によるものだろうと思います。G先輩はサッカー部には珍しい数少ない政経学部の学生でした。そしてオフには、普通の学生ではなかなか行けない”ツバキハウス”というプロ仕様のディスコに時々(?)行かれていたようです。

JR千駄ヶ谷駅前。なぜか女子マネでもない若き女性が中央に笑顔で写っているのですが、これは多分、フットワーク抜群のK君の成果だったと思います。写真を撮って頂いたのはこの女性のお母さんです。間違いないと思います。

「38年経ったぞ!」と言いたい。

巻末付録として“わかりやすいサッカー用語集”というページが8ページにわたって掲載されていますが、その前の最後の記事が“ワールドカップ予想”です。これは同年1966年の7月11日から30日まで、ロンドンなど七都市で行われる、第8回大会を予想したものです。

サッカーのオールドファンには有名な話ですが、この大会で北朝鮮チームはベスト8に入るという快挙を成し遂げました。調べてみると、予選リーグではイタリアを1対0で撃破。準決勝進出をかけたポルトガルとの一戦でも、最後はモザンビークの黒豹と恐れられたエウゼビオに4点を叩き込まれ敗戦したものの、世界を驚かせる記録と記憶を残しました。

こちらの画像は「OKANITOの横浜便り:“奇跡の出会い”」から拝借しました。素敵なサイトです。

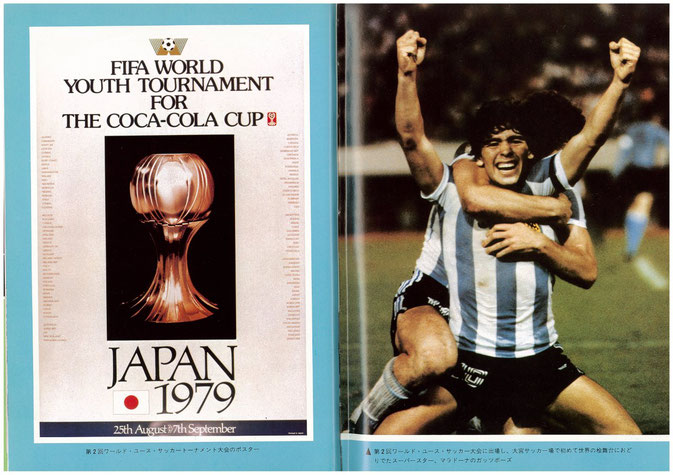

ベンフィカリスボンの選手として来日し、神戸での試合のハーフタイムに撮られたようです。32歳だったサントスFCのペレ、ワールドユースの若きマラドーナ、トヨタカップで来日した数々の有名選手と比べても当時28歳だったエウゼビオのプレーは圧巻でした。

追記:第70回の早慶戦のプログラムを入手しました。左は表紙、右は裏表紙。信じがたい進化です。

日本流サッカー

昨夜は同点を狙った積極的な戦いをして欲しかったという思いから、喜び半分という気分でした。しかし、一夜明け16強のトーナメント表に日本があるのを見ると、予選突破の喜びがジワジワと迫ってきます。

そして、あの采配も物凄い決断だと気がつきます。同点を狙う積極策は点が取れれば英雄です。たとえ点が取れなかったとしても、その批判は限定的だと思います。一方、今回の策はセネガルが残り時間で同点弾を決めていれば、恐ろしいまでの批判に晒させることになったはずです。現実問題、成功しましたが厳しい批判も出ています。それでもこの作戦を選択したのは約10分間という残された時間において、日本が得点する確率と失点のリスク、そしてセネガルがコロンビアから得点する可能性を、純粋に分析、比較検討し最も予選突破の確率が高いもの、しかしながら、うまくいって当り前、できることなら選択したくないものを批判覚悟の上、勇気と信念をもって選択したという決断でした。そして、予選突破の目標はクリアされ、不調だった川島選手が復活し、多くの選手がピッチに立ち、主力選手の温存もでき、選手とスタッフが1枚岩になったという成果は、次のチャレンジにとって良い準備につながったことは間違いありません。

いよいよ次はベルギーとの大一番。ポーランド戦のモヤモヤを引きずらず、エネルギーに変えることができれば、日本の底力が爆発しW杯8強という快挙も夢物語ではないと思います。(今回のブログは「西野ジャパン」の続編です)

『スタジアムは町の風光明媚の地、ロシア最大級の川であるドン川沿いに位置する。スタジアムの北スタンドは一部オープン式で、そこから観客は川と町の美しい景色を鑑賞できる。』

画像出展:「ロフスト・アリーナ」

今回のワールドカップの成果は、停滞気味の日本サッカーが直面していた危機感と、前回のブラジル大会の悔しさが強烈な原動力になっていると思います。そして、予選3試合を観て感じるのは日本サッカーが新たな段階に足を踏み入れようとしているという感触です。その感触とは日本流サッカー、日本型サッカーの胎動です。

そのサッカーの特長を「サッカー・インテリジェンス」と呼びたいと思います。その中核にくるのは日本人のDNAと思える【勤勉さ】、【和を尊ぶ心】、【素直な心】の3つです。その周辺にはメンタリティとして[リスペクトと勇気]、[闘志と冷静さ]、[分析力と修正力]、[責任感と助け合い]、そして[勝利のための自己主張]の5つを配置したいと思います。そして、最後の実行力として[圧倒的走力と俊敏性]、[強靭な体幹]、[正確に止める技術」、[正確に蹴る技術]を置きたいと思います。

大西イズム

「縦の明治」、「横の早稲田」はラグビーの戦法を端的に語る言葉です。この早稲田の戦法は大西鐵之祐先生が編み出されました。当時、大学生だった私は大西先生の「コーチング論」の授業の中で、指導者が絶対に持っていなければならないものとして、「どのように勝利するかを選手に明確に伝え、選手がその方法を100%信じ、100%の能力を試合の中で発揮することだ。」と教わりました。今の時代で考えれば、その勝利する方法は一方通行ではなく、指導者と選手によってより良いものに築き上げるというものなのかも知れません。

そして、この指導者像に加え、大西イズムともいうべきスポーツと平和の関係性を考えることは、日本サッカーにとっても貴重な提言ではないかと思います。

出版:二玄社

この本の「あとがき」は次のような内容です。

『大学体育に関与してから三十七年、大学スポーツに関係して五十二年。私はその人生の大部分を早稲田の杜で生かされてきた。そしてスポーツとラグビーの研究に専念させてもらったのである。有難いことであった。ラグビーについては十数冊の著書によって自分の研究を発表して、いささかわが国のラグビー界に寄与したと考えているが、スポーツについては未だ著書を出していない。ここ数年来今回絶大な協力を頂いた伴一憲、大竹正次、栄隆男の三先生から、何回となく研究をまとめて出すよう要請されたが、不勉強で実現出来なかった。昨年心臓の大病で入院、九死に一生を得て現在自宅療養中である。三先生から今度大学を去る機会に発表しないともう機会がないと言われ、それではと決心した時は療養中で書くことが出来ない。仕方なく話を録音して原稿におこす方法となったため、こうした変わった編集の本となってしまったのである。

さてこの本はいままで個々に研究されて来たスポーツに対する研究が、将来どうしたらスポーツを通じての教育によって平和な社会の建設に貢献し得るかということを中心として書かれている。

今年は敗戦から四十一年、戦死した戦友の霊に感謝の念を捧げると共に、戦争に参加したものとして、現在の平和が永久に続くよう懸命の努力を払わなければならないと決意している。それではスポーツ指導者としてこの平和の維持に貢献するためにはどうした方策があるだろうか。

歴史上最も永い平和の期間を持っているのは封建社会である。何故だろう。それは文武の教育が徹底していたからだと思われる。宗教による平和の教育と武術を通じての闘争の倫理の教育がうまく調和して平和の維持が出来たのではないか。従って武の教育は闘争の倫理を体得させるのが目的であって、その流れをくむスポーツを通じての教育も、ゲームによる闘争の倫理を教えるのが目的であって、体力や健康の養成はその付随物に過ぎない。スポーツにおけるゲームを通じての、勝敗における闘争の倫理の教育こそ、今後の青少年の教育に最も必要なものであり、そうした闘争の倫理を体得した青少年が団結して社会の基礎集団としてのスポーツ集団を結成して社会的勢力をつくり、もし戦力を準備し或いは戦争に導かんとする政治家その他に対して断乎として闘いこれ等を落して行く覚悟をつくらなければならない。こうしたスポーツを通じての国際交流と闘争の倫理の教育を行うことこそ、平和を維持するスポーツ指導者の方策ではないか。こうした趣旨によって本書はまとめられている。 ~以下省略 1986年9月』

ブログでは「勝つチームを作るために」の中からご紹介させて頂きます。

勝つチームを作るために

◆理論指導における指導理念について

『ティーチング(理論指導)とコーチング(技術指導)の併用が重要なことを強調してきたが、理論指導の場合もその大部分は戦法、技術、練習等についての指導計画の解説に向けられて、肝腎の指導理念については簡単に終わってしまうことが多い。しかし教えられるメンバーが指導理念に全面的に共鳴し、信頼したものでない限り、戦法や技術論は枝葉末節になってしまう。そこで理論指導を利用して行った指導理念について説明しておこう。』

大西先生はチームワークについて次のようにお話されています。

『相当練習したのに試合に勝てない現実にぶつかる。勝負を行うプレイヤーは皆個性を持った人間であるということである。これらのプレイヤーの人間関係が一つに統合されていないと絶対に勝てないということを悟る。チームワークとはチーム全員が或る目標に向って必ずやりとげるという共通の精神をもつことであり、唯観念的に持つというだけでなく、その意味を認識し理解し、しかも心から共鳴して信奉し、自分から積極的に協同行動を行うまでに昂揚されたものを持つ時チームワークは完成する。又チームは各プレイヤーに共通の精神を持って協働行動をとることを自然のうちに強要する。人間の精神というものは、各人がこうした共通の精神と目標を持った協働行動に自ら参加し活動するときに成長するものなのである。』

◆理論の注入と知性的行動

『最近のスポーツは国際的に、目的を達成するためにはどんな方法と手段を選ぶべきかという研究が始まってきた。ラグビーにおける各種プレイはトライをとるための技術であり、チーム戦術もまたトライをとるための技術である。そしてこれらの技術はその根底に裏づけとなる理論をもっている。理論的に研究された技術がこの理論指導で教えられ、練習によって実験され、反省し吟味し再組織されて、熟練的技術として戦法的に練習され、反省、吟味、再組織をくりかえしながら進歩して行く。こうしたスポーツへの理論の注入こそ、現代スポーツの特徴であり、現代ラグビーもこうした過程をたどって、勝利を目的として真剣に練習されているのである。

こうした戦法、技術、練習への科学的理論の注入は、とかく若いプレイヤーの陥りやすい衝動的なプレイを知性的プレイへと導く第一歩であり、スポーツこそ知性的行動だということを認識させ青少年達を向上と進歩へと導いて行く。人間が衝動的行動から知性的行動へ進んで行く最も確実な方法は、ある目的を設定しその目的を達成するために、各種の情報を収集して理論を構成し、それを実験して反省し吟味し再組織した理論を繰りかえして実験してゆく過程である。ここにラグビーを行う教育的な価値の一つを見出すのである。ラグビーをやる楽しさの一つは、ただラグビーが面白いからだけでなく、自分が考えた理論的技術が練習によって熟練的技術に向上し、それがゲームにおいて有効に実証されるという研究努力の累積による完成の楽しみなのである。』

大西先生が語っていた「不良少年たちであっても、スポーツに真剣に取り組み、勝利の喜びを知り、さらに周りからの評価を受けることで、本来の少年の姿を取り戻すものだ。」という内容は、強く印象に残った先生のお話の一つでした。

この写真はラグビーワールドカップ、決勝トーナメントを賭けたスコットランドとの一戦です(2019.10.13)。そしてこのトライは、芸術的なオフロードパスが選手から選手に受け継がれ生まれた最高のシーンです。大西先生は【接近・展開・連続】を提唱されましたが、このプレーはそれを進化させた究極のトライだったと思います。

画像出典:「新潟日報スポーツモア」

「展開・接近・連続」について詳しく知りたいと思い、大西先生の『ラグビー 荒ぶる魂(岩波新書、1988年11月発行)』を拝読しました。幸い、私が知りたかったことは「Ⅲ 国際的なチームをつくる(オール・ジャパンのチームづくり)」と「Ⅵ これからのラグビー(何をなすべきか)」の二つの章に書かれていました。

画像出典:「ラグビー 荒ぶる魂」

オール・ジャパンのチームづくり

『従来のオール・ジャパンの選手は、いろいろなチームからセレクションしてきました。だから、早稲田の者は早稲田の者、明治の者は明治の者、みんな考え方が違う。どうしても一本にならない。一つのチームとしてやる場合には、かえってコンビがうまくいかなくて負ける。単独チームのほうが強い。単独チームのようにするには、戦法、やり方、戦い方を統一しなければいけないということを感じて、僕はその戦い方を、「展開・接近・連続」という言葉で簡単にあらわして、それを彼らに説明したのです。

日本のチームはどうも外国の模倣が多い。しかし、どこのチームでもその国の土壌の上に成り立った戦い方を考えていくのだ。よそのものをもってきて日本でやっても、それは借りものだから勝てない。そこで日本選手の特質というものをしっかり考えろと教えました。いままでのように体のでかい外人とフォワードでもみあっているようなことでは体力のロスである。だから、スクラムから早く球を出して、展開をなるべく早くして、その展開の中で相手と接近をして、その接近する間に相手を抜くということを考えた。要するに相手は長い槍でくる、こちらは短い短刀で戦うのだから、短刀で戦うには接近戦を挑まなければだめだ。日本人は接近戦は得意だ。接近をする間に相手を抜くということを考える、そのことが重要なのです。

もう一つはマラソンが強いことからも、日本のラガーマンは、長い距離を走ることを練習して耐久力、持久力をつけることはできると思う。その持久力を利用して、走って走って走りまくって、次から次へ連続プレーをやって相手をへばらす。そして相手の弱点を突いていく。これが「展開・接近・連続」という戦法の中心となる考え方なのです。』

何をなすべきか

『「展開・接近・連続」戦法をもう一度熟読玩味してほしい。それを盲信せよということではない。この理論の欠点は球の奪取がぬけているということである。球の奪取のために、そして「展開・接近・連続」の完成のために、過去の全日本の選手がどうやったかを考えてほしい。身体の小さい日本人が外人と対戦する時にふさわしい戦術はそんなにない。チームで組織的に定めて集中的にやらなければ到底かなわないのである。個々に勝手に努力しても無理である。連続プレーを休まずおこなうことが大事である。』

追記

夢は一歩届きませんでした。残念な思いを引きずっていた時に嬉しいGood Newsが明るい気持ちにさせてくれました。

タイで行方不明になっていた、サッカー少年12人とコーチ1人の生存が9日ぶりに確認されたとのことです。

画像出展:「AFPBB News」

付記

以前からキーホルダーくらいあった方がよいな。という思いもあり、Fanaticsというネットショップで見つけたロシアワールドカップグッズ2点をほぼ衝動買いしてしまいました。

西野ジャパン

ついに、尊敬する大先輩の西野さんが監督の頂点である日本代表監督に就きました。大変嬉しい出来事で、一時は少々しぼんでいた日本代表に対する期待も一気に復活しました。西野監督率いる日本代表が予選を突破し、決勝トーナメントでのベスト8を懸けた戦いを観るというのが私の願いです。

「勝てば官軍負ければ賊軍」は監督の宿命ですが、今回はとびきりのプレッシャーが掛かる崖っぷち就任であり、まさに「火中の栗を拾う」という言葉通りの正念場だと思います。

そこで、高まる期待を抑え、まずは頭を冷やして今回の監督交代について考えてみたいと思います。

ハリルホジッチ監督が選手に要求していたのは、「1対1の強さ」、「縦への素早い攻撃」、そして「競争」だったと思います。しかしながら、欧州遠征での未勝利はチーム内の競争を優先し続けた結果、チーム戦術の熟成がほとんど進んでいないという現実を露呈してしまったと思います。また、監督の戦う方針、戦術に対する疑問が選手の中にくすぶっており、監督を信じてチームがひとつにまとまることができないという問題に直面していたと思われます。劇的な解任の理由はこの二つではないかと思います。

「1対1の強さ」、「縦への素早い攻撃」の二つは極めて重要です。しかしながら、特に前者は日本代表の課題、ウィークポイントであって日本の強みではありません。戦いの鉄則は「敵を知り己を知る」に始まりますが、まもるべき鉄則は「自分の土俵で戦う」ということです。

それでも、日本選手が鋭いよみと強靭なメンタル、強い体幹を身につければ、体格の欧州選手、運動能力のアフリカ選手、試合巧者の南米選手とも互角に戦えると思います。しかし、「優る」ことは困難です。

「縦への素早い攻撃」はパスの出し手、受け手、第三の動きが必要です。つまり、この攻撃はチーム内の意識の統一、流れるようなコンビネーションなくして破壊力は生み出せません。もし、選手が監督の戦術に疑心暗鬼なものを抱えたまま戦っているとすれば、この戦術がうまく機能するとは思えません。

そして迎えた大事なガーナ戦

結果は非常に厳しいものになりました。ガーナ戦に勝ってサポーターの熱い声援を受け、戦いの地に旅立つというシナリオは崩れました。

1点目の失点は、相手選手が腰をぶつけてきた反動で前に倒れたようにも見えましたが、反則と判定され相手にFKが与えられました。集中力に欠けていたからなのか、壁の作りが雑で選手間を抜けてきたボールはキーパーの手をかすめてゴールネットを揺らしました。2点目はディフェンダーとキーパーの連係ミスから、勢い余ってガーナの選手を押し倒すことになってしまい、PKを決められ追加点を許すことになりました。

このセットプレーからの2失点は、ディフェンダーおよびキーパーとの連係の精度を高めることで回避できる失点だと思いますが、攻撃面、守備面いずれもセットプレーは重要です。

一方、流れの中で何度かあったピンチの多くは、中盤での簡単なパスミスからのものでした。こちらも非常に重要ですが、私が思うにはポジティブかつ慌てないメンタルと選手の距離間、コンビネーションが安定すればチームとして、またプレーヤーとして自信と余裕が生まれ、それがミスを減らしてくれると思います。

今回の試合で試されたフォーメーションは、1トップ・2シャドウの「3・6・1」と2トップの「3・5・2」、そして従来型の「4・4・2」の三つでした。私はこの中では最初の3・6・1が1番良いと思います。それは前線の3人(1トップ・2シャドウ)、両サイドの3人(1シャドウ・1ボランチ・1サイド)、中央の4人(2シャドウ・2ボランチ)の選手のコンビネーションを高めることにより、数的有利な局面をつくり出しやすいと思うためです。そして、90年代オフト監督が選手に植えつけていた「アイコンタクト」を共通意識のワードとして復活させてみてはどうでしょうか。

3バックはトルシエ監督時代の「フラット3」が印象的でしたが、勝利に2得点が必要と考えれば、ラインを積極的に押し上げ、選手同士の距離間を維持する「フラット3」はリスクもありますが、優れた戦術であると思います。この点も「3・6・1」を推す理由です。

残り3週間、オーストリアでの事前合宿に期待します!!

日付が2006年1月17日となっていますので、ガンバ大阪を率いて4年目となった2005年のJ1初制覇をお祝いして、浦和西高OBが企画した会で間違いないと思います。

1995.5.26 アトランタオリンピック アジア地区 一次予選 タイラウンド

日本 5-0 タイ

今井さんを隊長とする西高OB有志4名+奥さま(1名)の5名が、西野U23代表監督を応援すべくタイにとびました。

1970年代のサッカーマガジンを検索していて、偶然、お宝写真を見つけました。エンジのユニフォームは早稲田大学ですが、中央が西野さん、そして、その後ろがマレーシア応援隊の隊長だった今井さんです。西高OBとしては貴重な一品なので貼り付けました。なお、画像はSonetさまからです。 -2019年4月2日-

番外編(せっかくの好機なので、掲載させて頂きます)

朝、ホテル内のレストランから、いきなり出てきたのは、イングランドの英雄、ボビーチャールトン氏。びっくりして反射的におじぎをしてしまったところ、“モーニング”と挨拶して頂きました。

画像出展:「そろそろ記憶が怪しいもので」

付記:西野監督の慰労会

先月29日、さいたま新都心にて、浦和西高サッカー部OBによる、前日本代表監督である西野さんの慰労会が執り行われました。

その慰労会の前には、少し小さい会場で現役部員、男女あわせて約180名を集めての講演も行ったとのことでした。

サインは2次会突入後早々にGetしました。

幹鍼灸院、1番のお宝です!

早大サッカーと駒場サッカー場

駒場サッカー場は自転車5分の距離にあります。

その駒場サッカー場で、早稲田大学サッカー部(ア式蹴球部・ア式蹴球女子部)の試合が5月に行われました。男子は関東大学サッカーリーグの試合で、早稲田の試合が駒場で行われるのは、おそらく今年はこの1試合だけと思われます。また、女子部の試合は関東女子サッカーリーグの試合で、浦和レッズレディースユースチームのホームゲームということです。

男子は昨年の劇的な逆転優勝で念願の1部昇格を1年で果たし、1部に上がってきた最初の年ということになります。2戦目の筑波大学、3戦目の流通経済大学という強豪チームに競り勝ち、この日は同じく3連勝と勢いにのる強敵明治大学との4連勝を掛けた大事な一戦になりました。

積極的に仕掛ける明治に対し、しっかり守って素早く攻めるという早稲田の試合運びは対照的です。早稲田にとっては先制点を献上すると厳しい試合になることが予想されました。少しラインが下がりすぎる懸念はありましたが、集散と球際の厳しさが浸透し、攻撃のスイッチが入った時のチームの意識統一が徹底されていました。試合は前半のキーパとの1対1の決定機を確実にゴールに結びつけ、そして、その1点を最後まで守り抜き、早稲田が4連勝を勝ち取りました。

その後、駒沢大学に敗北を喫したものの、5月25日時点での4勝1分1敗、勝点13は勝点差1で続く、順天、駒沢、明治の3チームを押え、頭ひとつリードしての首位となっています。

追記:2018年11月12日

早稲田大学が第92回の関東大学サッカーリーグを制覇しました。選手、スタッフの頑張りを誇りに思うとともに、東伏見という特別な地に思いを馳せます。

画像出展:「早稲田スポーツ新聞会」

女子部は昨年インカレ3連覇を達成し、関東女子サッカーリーグも現在9連覇中という素晴らしい成績を上げています。

一方、浦和レッズの下部組織である浦和レッズレディースユースチームは高校生年代のチームになっており、その意味では強敵ではあるものの、お姉さんとなる早稲田は負けるわけにはいきません。

体格ではむしろ浦和レッズレディースユースの方が、少し優っているように見えましたが、足腰や体幹の強さは早稲田の方が鍛えられているように思いました。また、試合運びにも優れ、2度の決定的チャンスを逃した時は、「う~ん」と思いましたが、その数分後に左コーナーキックからのチャンスを押し込み、何んとか先取点につなげることができました。この前半の1点は試合を有利に進めることとなり、結果的に2対0で勝利することができました。ただし、ロスタイムを入れた残り10分弱の気の緩みは、暑さによるものもあったと思いますが、今後の反省点だと思います。

5月25日時点の成績は5戦全勝で首位を快走しており、10連覇に向けて順調な滑りだしとなりました。

駒場サッカー場は1967年9月、埼玉国体のサッカー会場として、当時沼地だった土地を埋め立てて建設されました。私自身、その大規模な工事の風景の記憶がわずかにあります。当時のサッカー場の観客席は大部分が芝生席で収容人数は8,000人だったようです。

そして、このサッカー場は1993年のJリーグ発足時に、浦和レッズのホームグランドとして採用されました。

サッカーが盛んな浦和ですが、サッカー少年団が出てきたのは1960年代後半、少し遅れて発足した駒場サッカー少年団は、1970年のスタートでした。小学6年生の私はプロ野球の選手に憧れていたのですが、駒場サッカー少年団に入団したことで、サッカーがかけがえのないものになりました。

駒場サッカー少年団の多くの仲間は、当時にあっても珍しかった、木造校舎の原山中学校に進学しました。あまりに懐かしいので「浦和市立原山中学校’(昭和51年3月卒)原山小学校、仲本小学校(昭和48年3月卒)同窓会ホームページ」さまより拝借しました。

駒場サッカー場というより駒場運動公園といった方が正しいと思いますが、多分、小学3、4年生の頃です。自動車が来ない広いアスファルトということで、ローラースケートをするために一時は毎日のように来ていました。「なんで、ローラースケートだったんだ?」と不思議に思い、ネット検索してみたところ、あの「ローラゲーム」の影響だったことに気がつきました。

テレビ放送は1968年4月から、チャンネルは現テレビ東京、映像はロスアンゼルスを本拠地とするサンダーバードというチームだったようです。

そういえば、その後出てきた、東京ボンバーズはテレビでよく観ていました。

このベンチは公園奥にある相撲の土俵と共に、開設当時からのものだと思います。

駒場サッカー場に隣接して、日通浦和の野球場と体育館が古くからあります。この写真は昨年元旦に取ったものです。今は、改修工事が行われており、この景色は完全に過去のものとなりました。

わざわざ元旦の朝に、見慣れた風景の写真を撮りに行ったのは、これは「虫の知らせ」に類するものだったのかもしれません。

大健闘の2017シーズン

女子サッカーのインカレ(全国大学選手権大会)の決勝戦は同じ関東代表の神奈川大学でした。試合内容はほぼ互角、わずかに試合巧者である早稲田が集中した守備で相手の得点を許さず、1対0のスコアで勝利し大会3連覇という偉業を達成しました。

この試合は2017年シーズンの最終戦であり、最高の結果で締めくくることができました。早稲田女子部は関東大学リーグは2位という残念な結果でしたが、今季はもう一つ大きな仕事がありました。

それは、皇后杯3回戦でなでしこリーグ強豪のINAC神戸レオネッサにPK戦で競り勝ち、ベスト8に進出したというビッグニュースです。これも記録に残る今季の素晴らしい成果でした。

画像出展:「早稲田スポーツ新聞会」

クリックして頂くと、監督、選手のコメントが見られます。

早稲田大学男子部は昨年末の悪夢を払拭してくれました。しかも、「勝てば天国、負ければ地獄」と評された最終の国士館大学との接戦をものにしての逆転優勝と1部リーグ復活という劇的なものでした。実際、3位中央大学も最終戦を勝利していたので、早稲田は負けていれば優勝はもちろん、1部昇格も逃していました。

大学リーグは前後期計22試合で行われます。2位の昇格圏を死守してきた早稲田は17節と19節の引き分けで、20節の直接対決を前に、猛追してきた中央大学に2位の座を譲る事態となってしまいました。そして迎えた11月5日の中央大学との直接対決は、勝たなければならないという厳しいプレッシャーを背負いながらも、3対0の完勝で最大の山を乗り越えることができました。

私は台風が近づいていた10月21日に、東伏見グランドで行われた第18節、東海大学との一戦を観戦しました。伝統の重さなのか、選手には硬さが見られましたが、手を抜かない集中した試合をしていました。

後半、先制しながらも5分後に追いつかれたのは、勝利の厳しさを痛感するものでしたが、終盤に得点力のある選手、ヘディングの強い選手を立て続けに投入した監督の勝利への執念が、劇的なロスタイムの決勝ゴールを引き寄せました。ラストプレーから生まれた、ゴールに叩き込むような豪快なヘディングシュートは、雨も寒さも吹き飛ばしてくれました。

浦和西高等学校(男子)

歴史に残る1年でした。夏は30年ぶりのインターハイ出場と初戦突破の全国1勝。冬は34年ぶりの全国高校選手権県予選決勝進出。

関東大会を征し、S1(1部)リーグ優勝の昌平高の壁を壊すことはできませんでしたが、1-4の完敗だった夏とは異なり、今回は後半先制されるも、右サイドの切り崩しから、綺麗な同点ゴールを決めたことで、試合は接戦となりました。その後、早々に突き放される2点目を失い、勝利を逃すことになりましたが、チームの成長を実感できる拮抗した好ゲームでした。選手ひとりひとりが工夫、努力し、自信をもってチームとしての力に結集できたということだと思います。

一方、リーグ戦は1部昇格をかけ、2年生主体の新チームで戦いましたが、結果を出すことはできませんでした。高校生には大きな伸びしろがあります。1年かけ大きく変貌することができます。期待したいと思います。

浦和西高等学校(女子)

女子も健闘しました。サッカー経験者が集まる私立の強豪校との実力差は小さいものではありません。その状況で全国選手権の県予選を5位となったことは十分に評価できると思います。

埼玉県ではベスト4に残れなかったチームは順位決定戦にまわります。決定戦にまわった西高は、敗戦後、しっかりとチームを立て直し2連勝して5位を死守しました。ここで2つ勝ってシーズンを終えることができたのが何よりも良かったと思います。

付記1:東伏見の思い出

サッカー部だった私は、早稲田といえば馬場ではなく、東伏見であった。時に練習着のまま踏切をわたって銭湯にいった。ホッピーがある小さな飲み屋があった。私より明らかに大柄な本場のチアリーダが大挙してやってきて度肝を抜かれたが、あれは何だったのだろうか。その東伏見の景色は40年前のものである。

今にして思うと、グリーンハウスがとても懐かしい。それは練習しているグランドと相対するように建っており、独特の風貌から歴史と威厳を感じるからなのか。監督で早稲田の政経学部の教授でもあった、故堀江忠雄先生の「常識にとらわれず独創的であれ」という言葉が印象に残っているが、

そのミーティングはグリーンハウスで行われていた。そのグリーンハウスが歩んできた歴史には、どうやら坪内逍遥が関係しているらしいということは知っていた。しかしながら、それ以上のことは知らず、また、調べる気もなかった。

『グリーンハウスは1882年10月に東京専門学校が開校された時、学苑最初の木造洋館の校舎として建設されたものである。1902年に東京専門学校は早稲田大学と改称され、さらに1907年の早稲田大学第二期拡張事業の後文学部専用の校舎となり、多くの学生がここで学んだ。大教室の「文科第七番教室」では坪内逍遥が早稲田名物のシェークスピアを講じ、さらに島村抱月、高山樗牛(ちょぎゅう)といった名だたる講師がここで講義を行った。文学部専用校舎となる以前であるが、小泉八雲が最後の講義を行ったのもここであった。しかし1931年文学部に新校舎が建設される事となり、文学部旧校舎は東伏見運動場へ移築され、運動各部の合宿所として使用する事が維持員会で決定された。こうして多くの文学部学生が学んだ旧校舎は、体育各部の合宿所として多くの早稲田アスリートを育てる場となったのである。移築の際、外側の柱や横板、窓枠をエメラルドグリーンに塗装した事からグリーンハウスの愛称が定着した。以降グリーンハウスは多くの早稲田アスリートが練習に疲れた体を休め、友人と寝食を共にする卒業後も忘れ難い思い出の場所となったのである。しかしアジア・太平洋戦争中はグリーンハウスにも戦争の影が忍び寄った。ラグビー蹴球部の部員たちは1943年の学徒動員により学苑とグラウンドに別れを告げ戦場に赴いた。部員たちは戦時中グリーンハウスに備品を整理・保管していたが、OBに託してユニフォームを埋め、戦地へ向かった。無事に帰り、掘り起こしたユニフォームで練習を再開した部員たちもいたが、二度と帰らぬ部員たちもいた。グリーンハウスは戦争の悲劇を伝える場でもあったのである(早稲田ラグビー60年史編集委員会編『早稲田ラグビー六十年史』 1979年参照)。戦後も体育各部の宿舎として使用されたが、老朽化のため惜しくも1988年解体された。しかし1992年追分セミナーハウス(現軽井沢セミナーハウス)に新築復元され、今日大学関係者の宿舎・ゼミ室として利用されている。』

※上記の絵は、「悠々庵気まぐれ日記」さまから拝借しました。

※上記の文章は、「早稲田ウィークリー」さまから拝借しました。

「懐かしい!」まさにこんな感じで日々練習していました。もちろん、後ろの建物がグリーンハウスです。この貴重な写真は『直助の球けり妄想記』さまより拝借しました。

堀江忠雄先生

前列左から3人目が堀江先生

画像出展:「JFA.jp」

宮本征勝監督

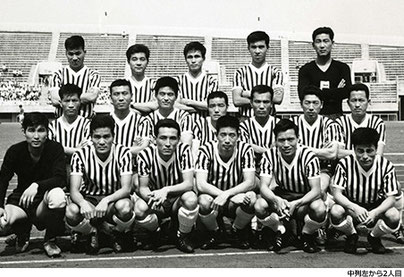

中列左から2人目が宮本監督

画像出展:「JFA.jp」

【2005年第1回日本サッカー殿堂入り】

早稲田では2年生から、3年間お世話になりました。2年の菅平合宿後、もう一人のM君と共に部屋に呼ばれ、「古河電工(現ジェフ千葉)の合宿に出てみないか」と声をかけて頂きながらも、断ってしまったという最高に失礼な記憶が鮮明に残っています。宮本監督との出会いは、私が小学6年生の時、場所は駒場サッカー場。古河電工の選手として駒場に来ていたのは間違いないだろう。ちゃっかりサッカーボールにサインまでもらっていました。今回、宮本監督の写真を探していて、生前に出版されていた「サッカーに魅せられた男 宮本征勝」という本があるのを知った。「まずは、買わねば!!」

これは、おそらく大学2年の時の菅平合宿です。起床後、宿舎からダボスまでランニング、そして頂上までのタイムトライアル、更に比較的なだらかな地形を利用しての坂道ダッシュと、朝からガンガン鍛えられました。

中央に堀江先生(白)、後列向かって左端(赤)に宮本監督が映っている貴重な写真です。

付記2:検見川の思い出

どこから拝借したのか思い出せないのですが、大変、貴重な写真だったので保存していました。確か、サッカー誌の「イレブン」か「サッカーマガジン」に掲載された記事が大元です。

一番後列の向かって右端が宮本征勝監督です。私は2年生で、多分、前から2列目にいそうです。

なお、記事の内容は以下の通りです。

当時の記憶が蘇ります。

『検見川で長期合宿にはいっている早大、この日(2月29日)は前日の雪でグランドがぬかるんでいるため、もっぱら筋力トレーニングに精を出していた。この筋力トレーニングは、「大学選手はまずパワーでJSL選手に負けている」との宮本コーチの持論から、いまや「早大名物」になった感もある。一段と逞しくなった選手たちは、総勢51名。王座奪回のため名門チームは、全員一丸となって、「ただいま特訓中」。』

日本サッカー、ロシアへ

唯一悔やまれることは、チケットが当たらず自宅でのテレビ観戦に甘んじたことです。嫌な予感の方はしっかり当たりました。

家でゆっくり観るのも悪くないと納得し、早々と夕食を済ませ、後片付けもサッサと済ませ、お風呂もクリアし、国歌斉唱の時には準備完了。なお、ビールは集中力を低下させるため却下しました。

理想のシナリオは、『前半35分に先制、前半は1対0のまま後半へ、そして後半15分に追加点。残り30分を1失点以内に抑えて勝利!』というものを期待していたのですが、うれしくも、ほぼその通りとなりました。ただし、スタメンには疑問があり、不安を感じてのキックオフでした。

期待していた戦い方は、アウェーのUAE戦で見せた徹底した攻撃的チームディフェンスと、イラク戦の反省点でもあった相手を圧倒するサイド攻撃でした。

浅野選手も乾選手も相手の脅威になる武器を持った危険なサイドアタッカーであり、オーストラリアにとっても想定外の名前に混乱する可能性もあります。コンディションも良いようなので素晴らしい選択なのですが、それでも、スタメンよりも試合の流れを変える交代メンバーの方が良いのではないかと思っていました。あるいは、この試合のスタメンは5日後のサウジアラビア戦も考慮したうえでのメンバー選考だったのかもしれないと思いました。