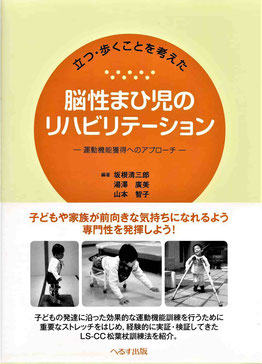

立つ・歩くことを考えたリハビリテーション

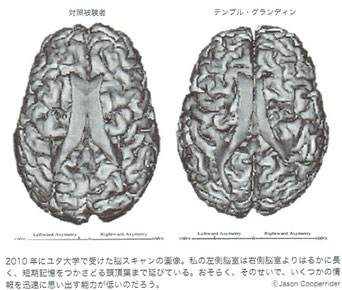

順番が逆になってしまいましたが、脳性まひ児のリハビリテーションに関して、もう一つブログをアップしたいと思います。今回の本は患者さまのご家族の方から教えて頂いたもので、大変簡潔で分かりやすく、実際に試してみたいと思う内容なのでご紹介させて頂きます。

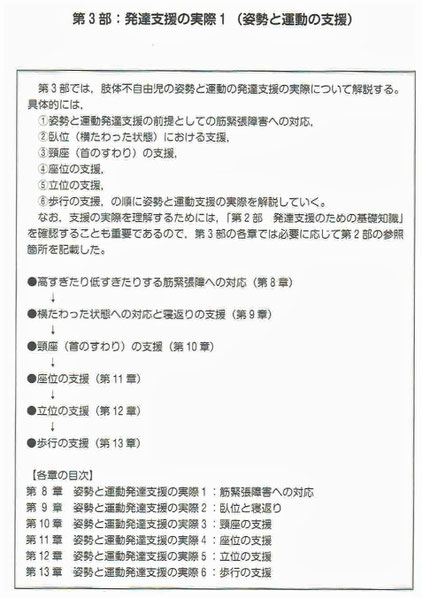

章は6つで、以下の通りです。

第Ⅰ章 子どもの正常発達と運動障害児の特徴

第Ⅱ章 ストレッチの重要性 効果的な運動機能訓練を行うために

第Ⅲ章 子どもの発達に沿った運動機能訓練

第Ⅳ章 LS‐CC松葉杖訓練法の実際

第Ⅴ章 ケース報告

第Ⅵ章 学校や家庭での取り組み

ブログでご紹介しているのは第Ⅲ章です。そのⅢ章は4つに分かれており、この中のⅡ期とⅢ期を取り上げています。

第Ⅲ章 子どもの発達に沿った運動機能訓練

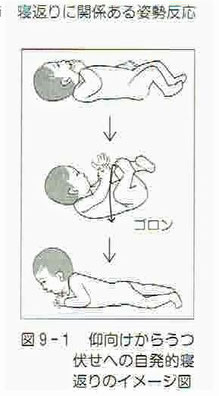

Ⅰ期:仰臥位→腹臥位→首の座り(頚定)→寝返り→持ち込み坐位

Ⅱ期:持ち込み坐位→自力坐位→四つ這い移動(尻這い・いざり這いを含む)

Ⅲ期:つかまり立ち→伝い歩き→独歩

Ⅳ期:応用歩行

Ⅱ期:持ち込み坐位→自力坐位→四つ這い移動(尻這い・いざり這いを含む)

1.持ち込み坐位

ねらい

①体幹を起こすことに慣れる

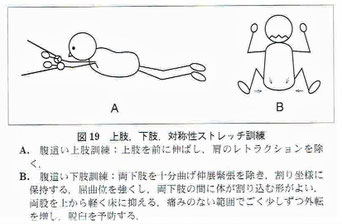

②バランス感覚の向上

③坐位姿勢での頭部保持

●坐位の練習は、脊柱に多くの加重がかかり、体幹を起こすことを経験する最初の姿勢である。

●四つ這いなどの運動能力ともかかわってくるので、非常に大切である。

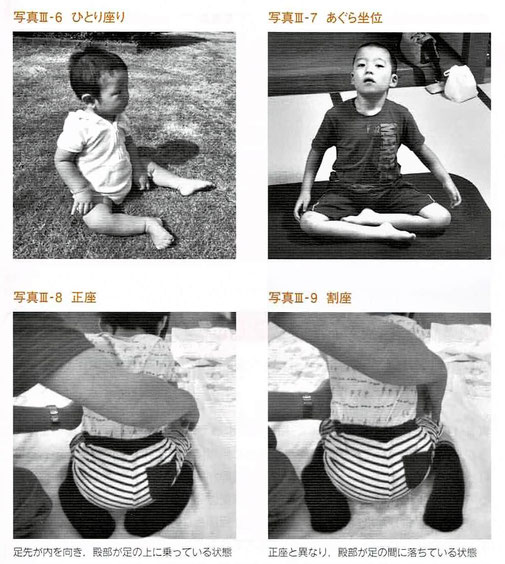

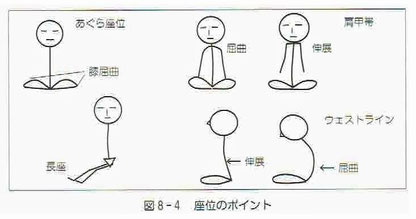

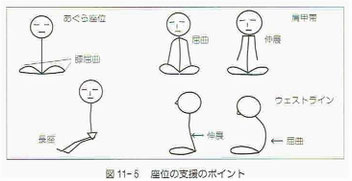

ひとり座り:乳児の坐位。

あぐら坐位:成長とともに下肢がながくなるとひとり座りからあぐら坐位になる。

正座:足先が内を向き、殿部が足の上に乗っている状態(筆者が奨励している)。

割座:正座と異なり、殿部が足の間に落ちている状態(筆者が奨励している)。

横座り:長期的には側彎になる傾向が強い(筆者は奨励していない)。

とんび座り:股関節が内転・内旋となるので股関節の可動域に制限がある場合は避けるべき。

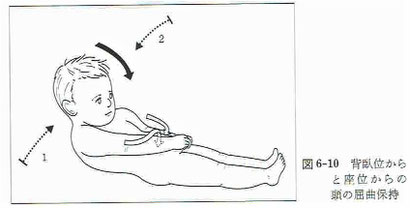

●健常児の自力坐位は、まず「腹臥位から殿部を持ち上げ→次に腕立て伏せで体幹を持ち上げ→ひとり座り」となる。そして、この次の段階として、上肢を使った四つ這いを獲得する。

●腕立て位で獲得した上肢伸展支持を利用して、あぐら坐位・割座・正座に慣れさせる。

●坐位姿勢では頭部を挙上させることが大切である。テレビや絵本・DVDなどを用いると良い。

●手で床を支えて坐位が可能であれば、片手に玩具を持たせたりして、片手でも支えられるようにする。

●両手を床から離しても坐位バランスが保てるようになるまで継続する。

2.肘這い

●肘這いは運動機能を促進する。

●「持ち込み坐位→自力坐位」の中間にある運動機能である。

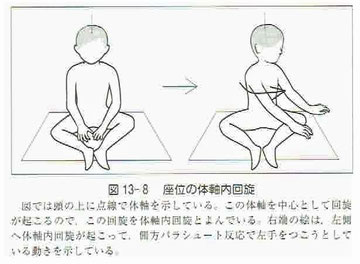

3.自力坐位

●健常児では生後8~10カ月頃に見られる。

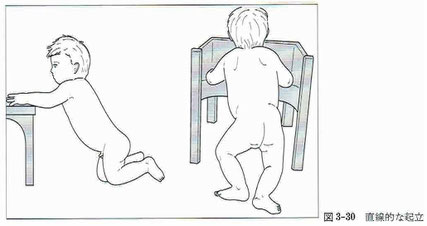

●手順は「腹臥位になり→尻を持ち上げるようにしながら→上肢で身体を支え→正座や割座になる。

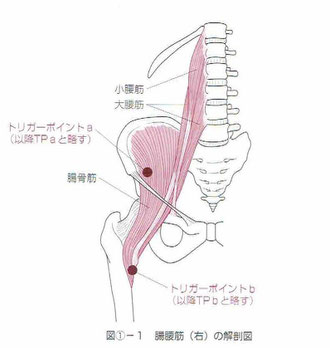

●自力坐位になれない多くの子どもは、殿部を持ち上げられない。これは、股関節の屈曲がうまくできないからである。

●子ども自身の力で股関節屈曲の動きを生み出すことは、他動的な股関節屈曲運動だけでは難しい。

●“松葉杖訓練”を早期に行うと、下肢を随意的に動かすことを通して、股関節の屈曲を習得することができる。

●股関節の屈曲ができるようになれば、腹臥位で下腹部をくすぐると股関節が屈曲し、殿部が上がってくるので、腸骨前面を介助することにより正座や割座の姿勢がとれ、さらに上肢を伸ばすと上半身が持ち上がって、正座や割座の姿勢になることができる。

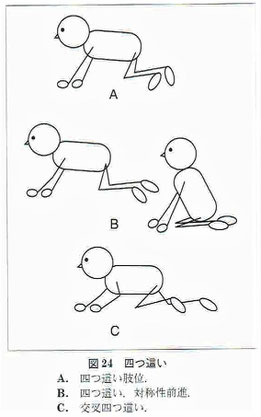

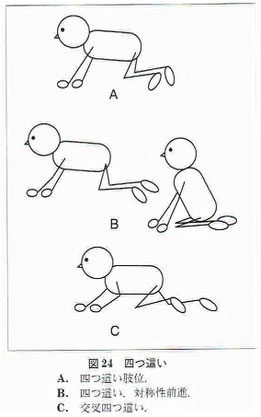

4.四つ這い

●四つ這い位でバランスを崩さず、手足を交互に動かすことができれば、四つ這いはできる。

●自立坐位が可能であれば、体幹のバランス維持も可能なので、四つ這いでのバランス維持も難しくない。

●手足を交互に動かすという課題は、やはり“松葉杖訓練”で効果的に学ぶことができる。

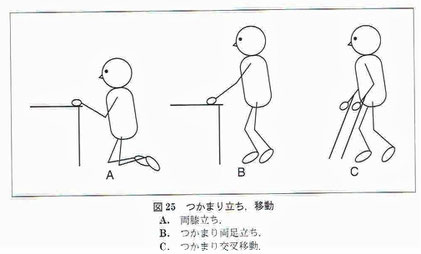

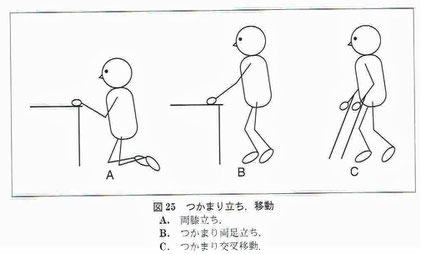

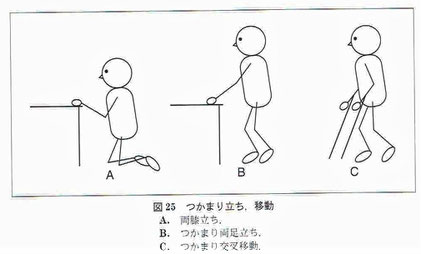

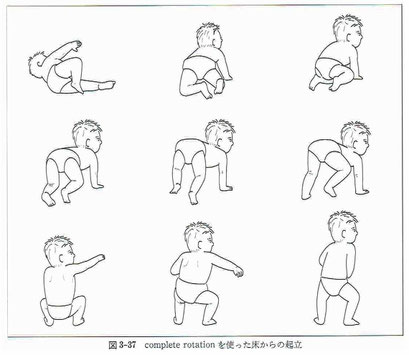

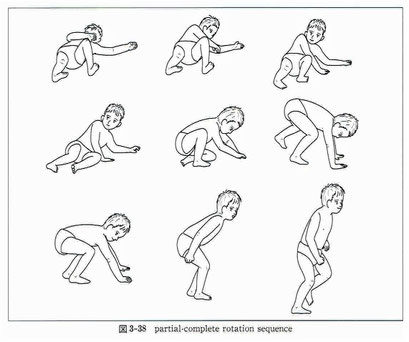

Ⅲ期:つかまり立ち→伝い歩き→独歩

●独歩を目標にした場合、つかまり立ち・伝い歩きは、習得させたい目標である。

●既に、つかまり立ち、伝い歩きを習得していれば、独歩を目標にすることができる。

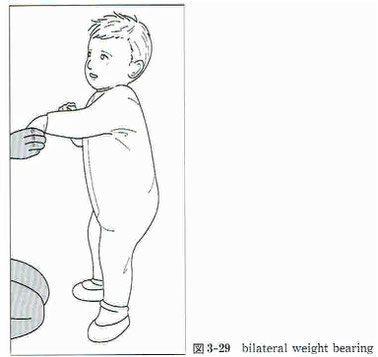

1.つかまり立ち

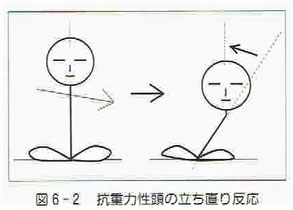

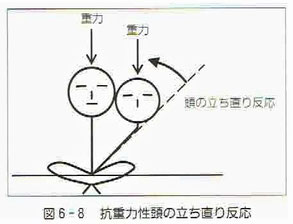

●健常児では立ち上がる時に、足関節が大きく背屈している点は重要である。患児では足関節が底屈(尖足)し、十分な背屈が難しく、立位・歩行を困難にしている。

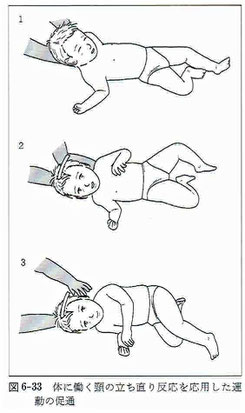

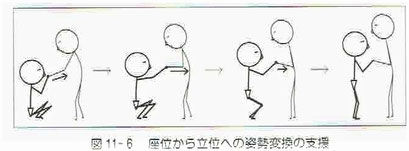

徒手による床からの立ち上がりの訓練

①子どもの背面から介助して、膝を支えてしゃがみ位をとらせる。そのとき、介助者に寄りかかる姿勢になり、体重を預けようとするのを、子どもの下肢に体重がのるように誘導して支える。その際、股関節が内転しやすいので、内転しないように注意する。

②座り込んでいる子どもの両膝を軽く握るように持ち、重心を前方に移すようにして殿部を持ち上げさせる。

③膝が伸びるように誘導しながら、股関節も同時に伸ばすように促す。

④膝と股関節が伸びきると、立位の姿勢になる。このとき、重心が後方に移らないように注意して、下肢に重心を十分のせるようにさせる。

●つかまり立ちを指導する際、上肢を引き上げたり、体幹を持ち上げたりしないようにしなければならない。立ち上がりを習得するには積極的支援ではなく、誘導を心がける。

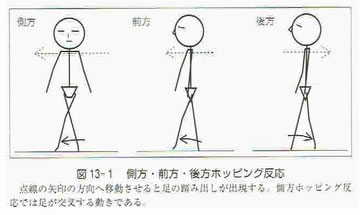

2.伝い歩き

●伝い歩きの上達は、「つかまり立ちで左右の足に体重移動ができるようになる→次いでカニのように横移動ができるようになる→やがて片手で物につかまりながら前方移動ができるようになる」というものである。

●上下肢の運動機能がわるい子どもにとって、伝い歩きを行うことは大変難しいことであるが、これができなければ、次の段階へ進むことはできない。

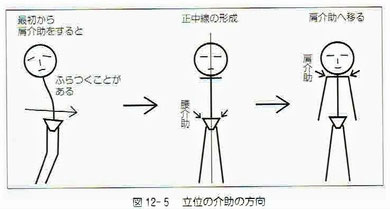

大腿上部を介助しての重心移動

①子どもの後方から大腿上部を介助して、子どもの足を少し広げて立たせる。このとき重心は、下肢にしっかりとのっているか、少し前方である。重心が後方にならないように注意する。

②上記①の姿勢を維持しながら、片足に重心移動を行う。介助者が介助者の片足を子どもの足部に当て、横にスライドするようにしながら、持ち上げるかのように他方の足に重心を移す。これを左右ともに行う。

③上記②ができるようになれば、子どもの足部に当てていた介助者の足で、子どもの足を床から上げて、しっかりと他方の足に重心をかけさせる。これを左右ともに行う。

以上の訓練みより、左右への重心移動は行えるが、前方への移動は歩行器を使わなければできない。歩行器の指導では、特に、重心が後方にいかないように指導することが重要である。そのため、ハンドル型で後方から押すタイプの歩行器を推奨する。前輪の車輪は自由に動き、後輪の向きが自在に動くものを選ぶ。

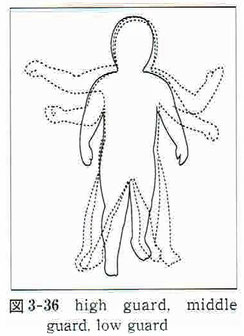

子どもの手の位置は、左右の乳頭を結ぶ線よりやや低い高さである。つまり「頼れそうで頼れない状態」に訓練効果を期待しており、PCWの一般的な使用と比較すると、その使用方法は特徴的である。

大人がついやってしまうことで、特に注意したいのが、少し伝い歩きができるようになった子どもを片手介助で歩かせることである。これをすると、子どもは介助されている手に依存した方が楽なので、下肢でバランスをとる努力をしたがらなくなる。ちょっとしたことのように思えるが、子どもが試行錯誤しながら目標に取り組む段階に入れば、逃げ場をつくらないことが大切である。

3.独歩

●独歩の訓練に入る時期の見極めは大変難しい(杖歩行や歩行器を行っているうちに、独歩が可能な状態に達していることも珍しくない)。

●松葉杖での歩行が四点支持二点歩行になった時点や、歩行器歩行で安定した歩行ができるようになった時点などが目安になる。

●指導上、特に注意する点はバランスが後方へいかないようにすることである。

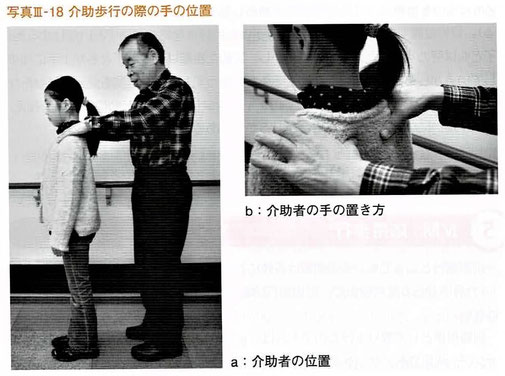

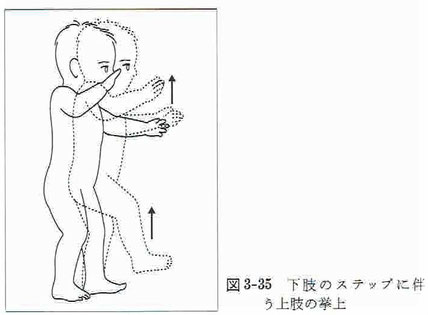

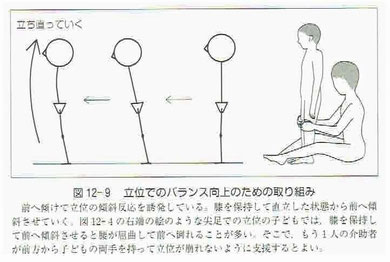

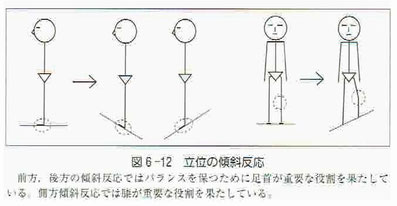

①下記の写真のように立たせる。

②立っている子どもの両肩前面に介助者の母指を除く四指を当て、母指は肩に当て、子どもの動きを誘導する。このときの介助者の四指+母指(補助指)は、重心が不安定になり倒れそうになった場合に、立て直しの基準(目安)となる。

③子どもの重心が前方へ移動するときに下肢が出る。このことを繰り返すのが、下肢の交互運動である。このとき大切なのがスピードのコントロールであり、うまくいかないと前方に倒れてしまう。介助者がスピードを調整しながら訓練を重ねていくことになるが、ここでは倒れることも経験させる。そして倒れたときは、必ず手で支えること(パラシュート反応)を習得させる。

以上のように、独歩の訓練を進め、肩を介助する独歩が安定してきたら、初めは2mくらいを目標に、介助者の誘導を減らした独歩をさせる(基本的に肩を介助する)。目標位置で保護者が見守ったり、子どもの好きな物を置いておいたりすると子どもは努力することができる。しかし、定めた距離は守り、子どもが上手に独歩しているからもう少し距離を延ばせそうだと思っても、目標位置を変えてはならない。目標位置を遠のくことは、独歩にチャレンジしている子どもに不安感を与え、独歩が嫌いになる原因になる場合があるからである。

LS-CC松葉杖訓練法について

LS-CCのLSとはLong Leg Standing Stabilizerの略で、LS-CC法では「安定板付き長下肢装具」のことです。

また、CCはCrawling Carのことで、「四つ這い補助車」のことです。

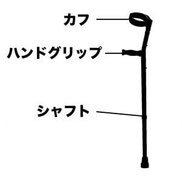

松葉杖も上部の横木が真っすぐではなく、三日月状に加工された特別仕様となっています。

LS-CC法の開発のきっかけとなった松葉杖訓練

なお、ご紹介は全文ではありません。

『LS-CC法は、運動障害児に対する有効な訓練法の一つである。年齢的には、2歳前後から適応される。これは、次のような例を経験したことから実践を重ね、完成させた方法である。

筆者(坂根)が勤務していた当時、東京都北療育園(以下、北療:現在の東京都立北療医療センター)の入園部門は、3歳児から単独で入園を受け入れており、機能的には、四つ這いやつかまり立ちなどが可能な子どもたちもいた。その子どもたちに対する訓練内容として、ごく一般的には、関節可動域訓練、介助での立位、しゃがみ立ち上がり訓練、片膝立ち、平行棒あるいは歩行器を利用した歩行訓練、肩や腰部を介助した歩行訓練を行っていた。このような訓練を受けて、2~3年経って退園するのであるが、機能的にみて目覚ましい進歩がみられないのがふつうであった。訓練技術の無力さを歯がゆく思ったものである。

そんなあるとき、四つ這い・伝い歩きが可能な4歳のA君が、訓練室に置いてあった松葉杖を持ちだして遊んでいたので、通常の使い方を教えてみたところ、あまりいやがらなかったので、その後も1日40分~1時間以上、週3~4日以上を目安に継続して練習させた。その結果、3~4週間後には、介助なしに、そばで見守るだけで、訓練室内を4~5m歩けるようになった。3カ月後には、訓練室で、一人で松葉杖歩行ができるようになり、半年後には、居室から訓練室までの約30mを同様に松葉杖で歩けるようになった。そして、約1年後には独歩を開始した。また、結果的に、特に訓練内容として取り上げなかった膝歩きが上手になっていたのである。

この例をきっかけとして、A君よりも機能的にやや劣る子どもや知的能力の低い子どもなど数人に試してみると、どの子どもも2年前後で施設内を松葉杖であるくことが可能になった。このような動作の向上により、坐位の姿勢がよくなり、椅子坐位が安定した。訓練目標として取り上げていなかったことが上達し、松葉杖訓練を行ったことで運動機能の著しい伸びがみられたことは注目に値した。常に少ない訓練時間に不満を抱いていた筆者らにとって、この事実は貴重な経験であった。

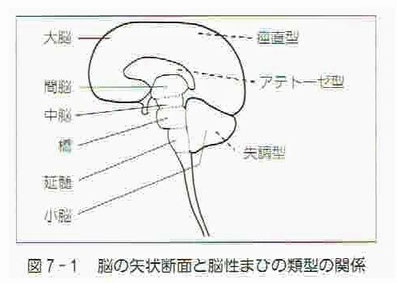

その後、A君と同じ痙直型以外に、アテトーゼ型・失調型・混合型の子どもたちにも松葉杖訓練を実施した。下肢関節に強度の拘縮のある子どもや重い知的障害のある子どもを除いて、A君と同様な結果を得た。この実践をとおして、筆者らは「新しい訓練観」をもつに至った。

それは、A君たちよりも機能的に重度な子ども(寝返りや腹這い移動は可能であるが、自力坐位は不可)の自力坐位や四つ這い獲得のために、松葉杖訓練が役に立ちはしないかという考えである。つまり松葉杖訓練によって、体幹や下肢筋力の増強、上肢と下肢の交互性の上達が促され、その結果、自力坐位や四つ這いに結びつくのではないかと考えたのである。実際に試してみると、両脇を介助して立たせたときに立位がとれる場合は、松葉杖訓練が可能であることがわかった。松葉杖訓練は最初、腋下に頼るようにして下肢の支持性が出るまではつらそうにする子どももいる。しかし、継続して行い、介助者の適切な指導があれば、すぐに慣れる。そして、1~2年後、自力坐位・四つ這いが可能になっていた例が多かった。また、自立坐位はできないまでも持ち込み坐位が安定していた。』

”肢体不自由と共に”というサイト(Facebook)もあります。

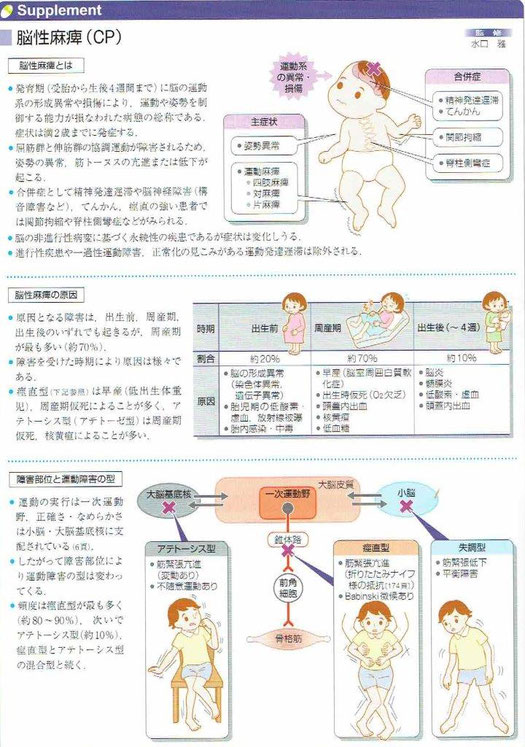

脳性まひ児のリハビリテーション

昨年8月より始めた脳性まひ児の施術の勉強は、『脳性まひ児の発達支援』、『小児の理学療法』、『脳性麻痺と機能訓練』、『脳性まひの治療のアイデア』、『基礎から学ぶ動作訓練』、『臨床動作法の理論と治療』の6冊の本と『ふぇにっくす』という臨床動作法の冊子がテキストでした。

添付資料は整理整頓したものですが、自分用としてはそれなりに整理できたように思っています。大事なことは一人ひとりに適した施術を考え、実践しより良いものに改善していくことですが、全体観と方向性をイメージし、施術のための引き出しを数多く持つことは、「施術の迷子」にならないためには必要なことだと思います。

心・脳と筋肉を両輪とし、言葉と動作コミュニケーションを密にして、患児と施術者が協同でその歯車を回していくこと、右に行ったり、左に行ったり蛇行しながら進むであろう歩みを、随時修正しながら目標に向かって進めていくこと、これが施術者に課せられた課題であると思います。

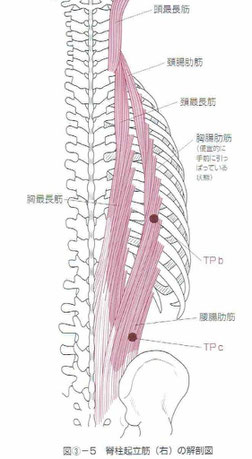

「良い立位と歩行を獲得させるために、頚部と体幹の動的安定性の活性化、足関節の背屈とつま先の動き、下肢の選択的な運動がとても重要である。」ということ。そして、「頚部と体幹の動的安定性の欠如は、特に筋の未発達が原因である。」ということが最も印象に残ったことであり、緊張の高い筋肉を弛めることと、緊張の低い筋肉を促通し、筋肉を育てることが施術の中心になるだろうと考えます。

下記は表に記載されている「施術の基本」と「参考となる資料」、そしてABMの「9つの大事なこと」に関する過去ブログをご紹介するものです。

□ストレッチ訓練[脳性麻痺と機能訓練4]

□自立坐位獲得機能訓練[脳性麻痺と機能訓練6]

□四つ這い機能訓練[脳性麻痺と機能訓練7]

□立位・歩行機能訓練[脳性麻痺と機能訓練8]

□骨盤の運動性を高めるために内転筋群を弛める[脳性まひの治療のアイデア2:C-4~C-7]

□足部の活性化[脳性まひの治療のアイデア3:C-74~C-75]

□骨盤の回旋[脳性まひの治療のアイデア3:C-78~C-79]

□両下肢の分離運動[脳性まひの治療のアイデア4:C-118]

□大殿筋と大腿四頭筋[脳性まひの治療のアイデア4:C-120(ブリッジ)]

□股関節の運動性[脳性まひの治療のアイデア4:C-115~C-117]

□関節圧縮[脳性まひ児の発達支援2:図8-3]

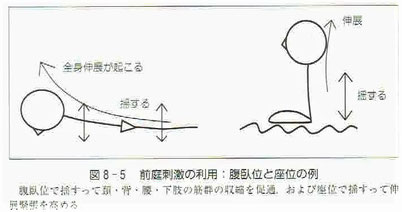

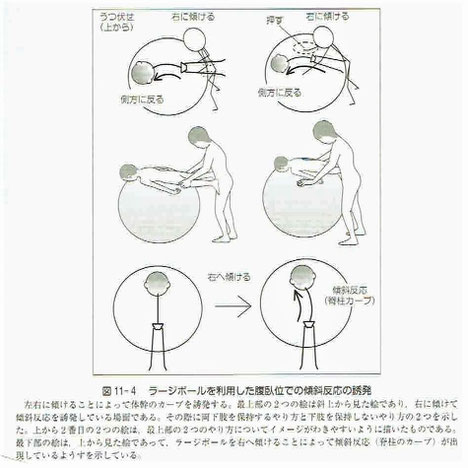

□前庭刺激[脳性まひ児の発達支援2:図8-5]

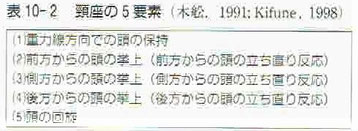

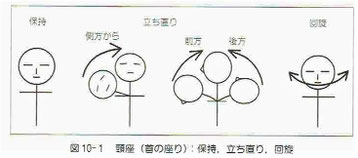

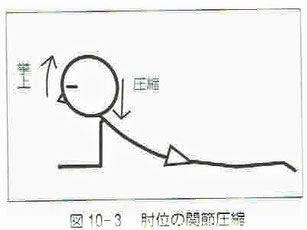

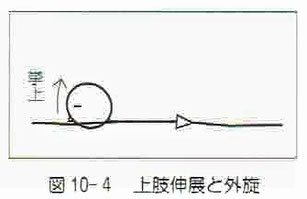

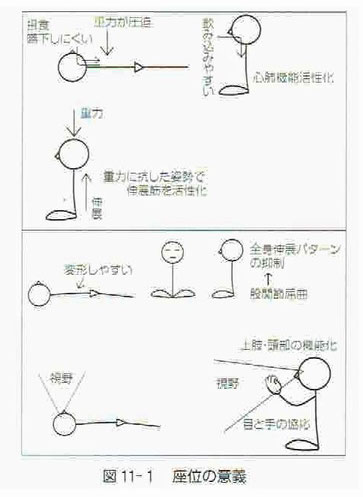

□頚坐獲得[脳性まひ児の発達支援2:図10-2~図10-4]

□触覚と振動覚[脳性まひ児の発達支援2]

□足裏で踏み締める[臨床動作法6:図2]

□片足で踏み締める[臨床動作法6:図2~図3]

□踏み締める訓練[臨床動作法7:ふぇにっくす40号]

□絵でわかる動作法[臨床動作法7:付記]

■ABM(アナット・バニエル・メソッド)「9つの大事なこと」

・概要[アナット・バニエル・メソッド1]

・症例[アナット・バニエル・メソッド2]

・一覧表[臨床動作法1](こちらのブログに異常に細かい3枚物の資料を添付しています)

臨床動作法7

今回は日本リハビリティション心理学会さまが発行されている『ふぇにっくす』が題材となります。なお、投稿者のご所属はそれぞれの『ふぇにっくす』発行時のものです。

左をクリック頂くと”書籍案内”のページに移動します。

『ふぇにっくす』は昭和41年(1966年)に「心理リハビリティション・キャンプ」を初めて実施して以来、参加者間の親睦と交流を兼ねて自由な意見交換の場を持つために昭和46年(1971年)に創刊された冊子で、在庫が残っていれば購入することも可能です。今回は入手した数冊の『ふぇにっくす』の中から、特に印象に残った内容をご紹介します。

ふぇにっくす40号

立位訓練 日本学術振興会特別研究員 古賀 精治

※書式は要点と思う箇所を箇条書きにしたものとなっており、内容は一部となっています。

1.トレーニーが一人でどこで踏みしめて立っているかをよく感じてみましょう

◆訓練を始めるにあたって把握すること

・トレーニーはどうやって立っているのか。

・どこにどういうふうに力を入れて、どういう姿勢で立っているのか。

・どの方向にどの程度重心を移せるのか。

・どういう時にバランスを取れなくなって、どういうふうに倒れるのか。

・立つことにどれくらいこわさや不安を感じているのか、等々。

・時に外から眺めるだけでなく、トレーニーのからだに触れて確かめる。

・重要なことはトレーニーが自分一人でどこまでできるかを明らかにすること。

◆トレーニーが一人でどこまでできるかを見極め、さらにほんの少しだけ難しい課題をみつけ、その課題をトレーニーが自分で解決するのに必要な手助けをするのがトレーナーの役割と言える。

◆立つということは、重力に対応しながら、自分のからだの部位を時々刻々と複雑に操作しなければならない大変な体験である。

◆トレーナーはトレーニーの身体各部位に注意しなければならないが、部分に目を奪われすぎると、姿勢の全体像が見えなくなってしまう。

◆細かく気を配りながらも、大局的に姿勢全体を捕らえて、トレーニーの立ち方を模倣し、どういう力の入れ方をしているのかを、トレーナーが自分のからだで感じられるようになることが、立位訓練では特に大切である。

◆トレーナーがどういう姿勢で立っているのかは、足の裏のどこで踏みしめているかに表れる。

◆タテ系の立位訓練とは、トレーニーが今までの力の入れ方のパターンを捨て、新しい力の入れ方を習得し足裏のいろいろな箇所で大地を踏みしめて、楽に安定して立てるようになるための訓練だと考えられる。

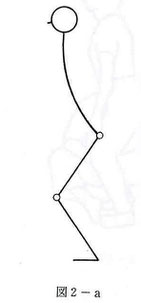

2.上手に立てないトレーニーとは?

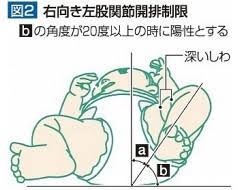

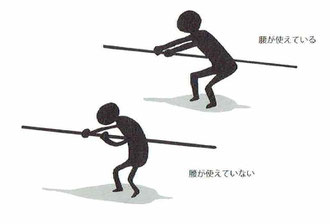

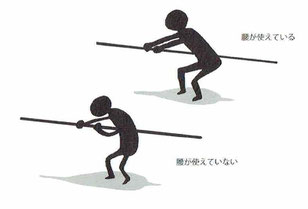

◆図2-aと図2-bは、膝の内側にギュッと入れ、股関節を動かせず腰を引いて肩や首の後ろに過度に力を入れて立っているトレーニーである。腰を動かすことができず、バランスが崩れると膝をさらに内側に締め、首をすくめて、肩や胸まわりに凄い力を入れて、バランスを保とうとするが倒れてしまう。図2-aのトレーニー関しては、多くは足首が内反または外反している。

◆図2-aと図2-bのトレーニーはタテに力を入れて立っているのではなく、脚を内側にギュッと閉じ込む力でやっと立っている感じであり、ちょっとでもバランスを崩すと倒れてしまう。また、これらのトレーニーは、多かれ少なかれ脚に左右差がみられる。

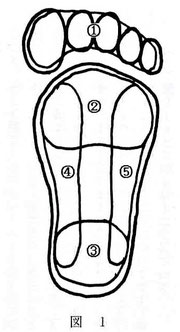

◆図2-aのトレーニーは足の指先に力を入れて立っている(図1の①)。一方、図2-bのトレーニーは踵で立っている場合が多い(図1の③)。

3.まず、足の裏(図1)の②で踏みしめるようになること

◆②で立つためには、身を堅くして脚を内側に閉じ込む力で立つ立ち方を変えなければならない。つまり、上体を腰の上にまっすぐに据え、膝を開き、太ももの前部とふくらはぎに力が入るようにすることである。

◆具体的な訓練

“自力で脚の力を一旦抜いて膝を開き、かつお尻を落とさずに立っている訓練”

・トレーニーは両足をまっすぐ平行に揃え、上体をまっすぐ腰の上に据え、足の裏の②で踏みしめやすいように、やや前傾気味に立つことが基本である。図3-aのように横から手助けするか、図3-bのように前から手助けするのが良い。

・トレーニーの膝頭の間に手または脚を差し入れる。トレーニーの方はそのトレーナーの手や脚に膝が当たらないように、内側にギュッと入れていた力を一旦抜いて膝を開き、お尻を下げないようにする。つまり、今までとは違う力の入れ方に取り組むということであり、求められるのはトレーニーの勇気である。脚を開ければ力が抜けてお尻が落ちそうになり、また、太ももやふくらはぎが大変疲れることになる。

“立位での腰と股関節の操作:股関節と膝とを連携させながらの脚の曲げ伸ばし”

・立位で腰や股関節を曲げたり伸ばしたりすることはとても難しい課題であり、通常は坐位や膝立ちの訓練が必要になる。なお、今回は「膝立ちでなら腰や股関節を操作できるが、立位ではできないトレーニー」の場合を想定したもの。

ふぇにっくす42号

子どもの状態と訓練 -側弯・緊張 九州大学教育学 堀江 幸治

●緊張・かたさ

『肩や腕、指先などに不当な緊張があるのは、本来力が入らなくてはいけないところ(大抵の場合、腰です)に入っていないか、入り方が間違って身についているからだと思います。おそらく肩を弛めることを課題にしているということは、からだが全体的に丸まった感じのお子さんなのではないでしょうか?もしそうならば、もう一度からだをタテの力を入れさせる課題の方がいいと思います。坐位、膝立ち訓練で、腰にタテの力が入ってくると、とくに肩の弛めの訓練をしないのに弛んできます。肩が弛むと、腕や手指の緊張もとれてきます。肩の力が入っているまま腕や手指の緊張をとろうとしても(そのときは一旦とれたとしても)、また入ってきます。

ただ、肩の力が抜けさえすれば即、指先が使えるわけではないでしょうから、指先の使い方の練習、例えば手をパッと広げたり、ギュッと握ったり、といった課題は必要かもしれません。』

ふぇにっくす74号

心理リハビリティションとしての見立て 静岡大学教育学領域 香野 毅

※“見立てる”は“診断”、“アセスメント”といった用語を含む自由な定義とするとされています。

●動作状況を見立てる

・姿勢

『姿勢は静止体ではなく微調整を絶えず行う連続的な活動である。調整は、重力に対しての自体の調整(バランスや踏みしめ)と見ることやモノを操作するための外的世界との関係づけ(構えや操作)の調整として行われる。立位姿勢で自分のからだに注意を向けると前後左右に揺れていること、それに対応して足裏や膝などが動いていること、さらには肩や腰も使っていることに気付ける。また手を前に出したり、顔を横に向けたりすると多くの身体部位がその調整に動員されていることに気付くことができる。

動作法では姿勢を動きとして捉える。姿勢を作るとは、その姿勢(例えば腰と背中を立てる)になるための様々な身体部位の動きをまとめあげることと言いかえることができる。この立場から姿勢の歪みや保持の困難を見立てるならば、それはその姿勢になるための動きを思うとおりに作り出せないことを意味している。あるいは瞬間的にはその動きを出せても、持続的に力を入れ続けて保持したり、重心の動きに対応して必要な動きを出したり出さなかったりすることが難しいということになる。まずはここが見立てのポイントになると考える。姿勢を外形的な形ではなく、必要な動きの集合体としてみることで、どこの動きが苦手なのかということを中心に見立てていくことになる。

また、動き出せないことの原因としては、その部位の不当緊張が強くて(いわゆるかたくて)動かそうにも動かせないことと、そもそも動かし方が分からないということがある。前者のように緊張が強い場合には、必要な部位に対してリラクセイション課題を行うこととなる。ただ留意しておかなければならないことは、仮にリラクセイションした状態になれたからといって、イコール動かせることではないことである。そこに動き方、適切な力の入れ方の学習を促す課題が必要なことはいうまでもない。緊張の強さや部位、動きの学習状況などが見立てのポイントとなる。』

・訓練(変容)可能性

『これはスーパーバイザーレベルの見立てといえるかもしれない。ある課題をトレーニーに実施した際に、その課題がもたらす成果や体験について推測的に見立てる必要がある。「できないからやる」「必要だから課題とする」ではなく「できそうだからやる」「必要な体験ができそうだから課題とする」と考えなくてはならない。 ~以下省略』

肢体不自由児・者への動作発達の見立て 広島大学大学院教育学研究科 船橋 篤彦

●肢体不自由児者の動作発達の見立て

・姿勢や動作をダイナミックなものとして捉えること

『肢体不自由者の座位、膝立ち、立位の姿勢を観察すると、人間の姿勢や動作の本質的な部位に気づかされます。それは、一生懸命に手を動かそうとしている時に顔や首に力を入れていることや、膝を伸ばそうとしている時に肩やお腹に力を入れている様子から感じることです。私たちは時として、動作が生じる<部位>に目を奪われて「動いたor動いていない」という判断をしてしまうことがあります。しかし、動きは全身の協調で成り立っているという前提で動作を観察してみると、目標となる動作の妨げとなっている要因が離れた身体部位に存在することがよく分かります。時計の針が小さな部品の連動によって生じているように姿勢や動作のダイナミズムを読み解くことも見立ての重要なポイントであると思います。さらに言えば、座位、膝立ち、立位の姿勢において、バランスが取れた状態とは「動きを抑制することで安定している静的状態」ではなく、正確には「小刻みに動くことで安定している動的状態」であると言えます。肢体不自由者の姿勢バランスを観察する際、<動きすぎて>バランスがとれない方もいれば、<動き方が分からなくて>バランスがとれない方もいます。本人の「困り方の違い」という点を考慮して、姿勢保持の訓練を進めていくもポイントになるかもしれない。』

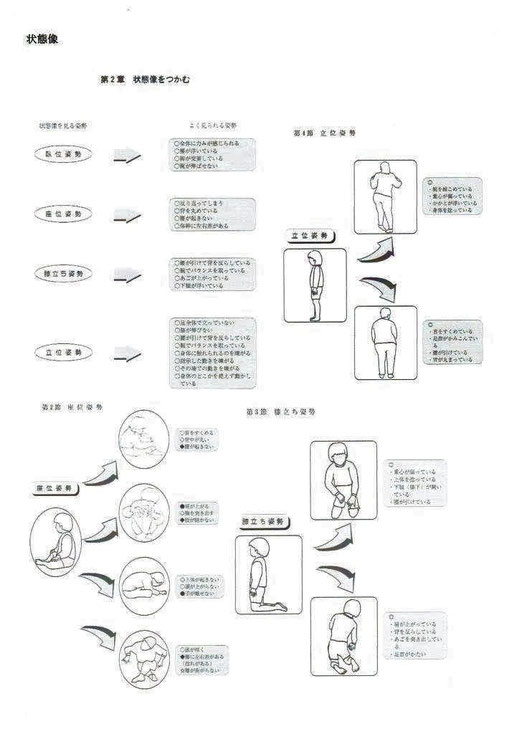

付記:『障害者のための 絵でわかる動作法 はじめの一歩』より

下記の一覧表は動作法の全体像をイメージしたいと思い作ったものです。

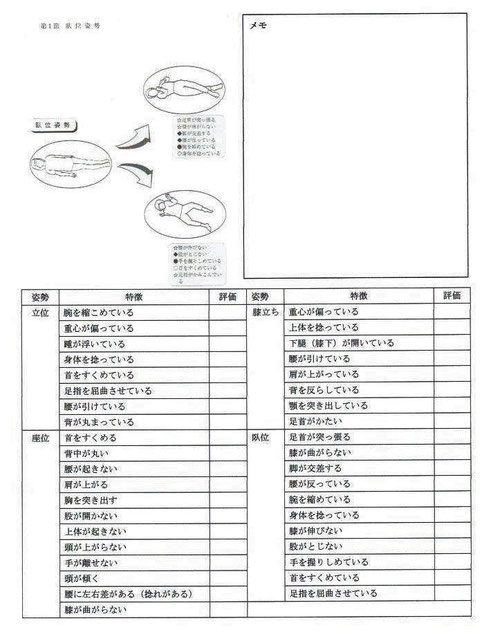

第1章 動作法概論

第2章 状態像をつかむ

第3章 訓練の進め方

第1節 はじめの一歩

第2節 核となる訓練

第3節 発展訓練

臨床動作法6

今回は【肢体不自由動作法】の中から、歩行動作治療訓練法 をご紹介します。

なお、『臨床動作法の理論と治療』の目次は”臨床動作法2”をご覧ください。

【肢体不自由動作法】

歩行動作治療訓練法

はじめに

訓練者(以下、トレーナーという)が、訓練を受ける側(以下、トレーニーという)のからだの持ち主であり、からだの働きをコントロールしている「主体」(動作法ではこれを「自己」と呼ぶ)に、からだを通していかに働きかけるか、これが肢体不自由動作法におけるトレーナーに課せられている主要な課題である。

成瀬は「タテ系動作訓練法」という名称を用いてこの動作訓練法をより一層体系化されたものとした。そこで、ひとが生きていく上でからだを「タテ」にすることが重要であるという基本的な原理が述べられた上で、訓練課題は坐位、膝立ち、片膝立ち、立位、歩行の五つとされた。また、1989年春前後から、「踏み締め」ということが強調されている。「踏み締め」とは、そのことばが使われ出した当初、「大地を踏み締めることが大事」という説明とともに使われたこともあって、立位訓練において、からだをまっすぐタテにして、脚および足で自分の体重を支えながら、大地を足でしっかりと踏み締めることであると筆者は理解した。しかし、ひとがタテになることによって変化する心理的メカニズムとして、成瀬は、二次元平面から三次元空間へ、そして四次元世界への対応ということを述べている。具体的には、前者では、平面生活から立体空間での生活へ、重力に初めて対面する、

物理的・力学的法則性を持つ外界環境に直面する、自分のからだの重みを認知し重心を操作するなどであり、後者では、外界の立体空間に対応する、自体軸(自己軸)を明確にし空間座標の原点(自己存在の原点)とする、自分自身の世界(自己世界)を形成する、世界内における現実存在の体験をするなどが述べられている。結局、ただ単にからだをタテにして重力に対応して大地の上に自分のからだを適切に位置づけるということだけではなく、むしろ、大地に接した足・脚・躯幹に踏ん張りの力を入れ、大地に対してからだを据える「踏み締め」の訓練が、これらの心理的メカニズムを変えていくキーポイントになると成瀬は考えたのである。

実際に、筆者も、からだをタテにすること、踏み締めるということに重点を置いた訓練をすることによって、かなりの効果がみられることが実感できた。しかも、この「踏み締め」の訓練は、立位や歩行の訓練ばかりでなく、坐位、膝立ちの訓練でも非常に重要な役割を果たすことが体験的につかめてきた。自閉的傾向をともなった肢体不自由児に対して膝立ちの膝立ちの訓練をしたときに、きちんと腰に力が入るようになってしばらく踏ん張っている間、目をカッと見開いていたり、焦点の合った目で周囲を見回したりということは、まさしく成瀬のいう四次元世界への対応を示していると思われる。本稿では、「踏み締め」ということに重点を置きながら、歩行動作治療訓練法について述べることにする。

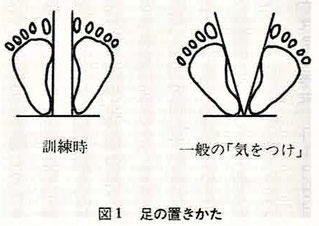

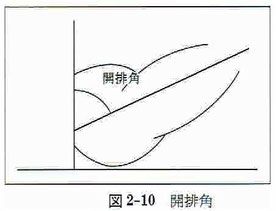

足の置きかた

一般的な「気をつけ」の姿勢の場合には、両踵をつけて左右の爪先の部分を開いて立つが、この足の使いかたは立位の訓練には適切ではない。なぜかといえば、これでは足、脚、上体が安定し過ぎてしまい、自分で自分の体をコントロールしながら立っているという感じがつかみにくいのである。立位の訓練のためには、両足は図1のように少し間隔をあけて平行に床につける。

実際にこうして立ってみると、足首、膝、腰、肩などで微妙に調節しながら立位姿勢を保っていることが非常によく感じられる。したがって、立つために自分自身がどのような変化をしなければならないかがよくわかりやすい状況をつくってやるということがこのような足の位置をとらせることであり、そのうえで訓練を行うことになる。

足で大地を踏み締めて立つ

歩行動作治療訓練を行う場合、まず、ひとりで立っていられることが条件となる。このとき、ただ単にひとりで立っていられるだけでは不充分である。踵がしっかりと床についているか、足首、膝、股関節に、ひとりで立っていることを維持するのに必要な微妙なコントロールをするだけの動きがあるかどうか、脚の上にまっすぐ腰と上体がのっているかどうかが非常に重要である。ここで「動き」というのは、本当は正確なことばではなく、自分で「動かす」ことができるという意味である。この訓練法では、「動くか動かないか」ということではなく、自分で「動かせるか動かせないか」が重要な問題なのである。歩行動作のためのこの前提条件が整わない場合には、これらの訓練から始めることになる。立位姿勢をとったときに、膝が突っ張り、脚が自由に使えないということはよく観察されることである。一見、これは膝だけの問題としてとらえられがちであるが、実際には、足首、膝、股関節の使いかたに問題があるのである。立位姿勢の状態で、上体をまっすぐに立てたまま、膝をゆっくりと屈げたり伸ばしたりすることができるように訓練することにより、同時に足首、股関節の使いかたも覚え、足首、膝、股関節に余裕をもって立てるようになる。この訓練の具体的な方法は、徳永が詳しく述べている。

さて、上体がまっすぐ脚の上にのり、足首、膝、股関節がある程度動かせて、余裕をもって立位姿勢が保持できるようになったところで、または、これらの訓練をしながら、いよいよ「踏み締め」の立っているときに、トレーニーがおもに足の裏のどの位置で床を踏んでいるのかをトレーナーとしては理解しなければならない。極端な例をあげれば、足の指に力が入って屈がり、指先が白くなっているようなら、おもに指先のほうで床を踏んでいる証拠である。このときには、上体がやや前傾気味になっていることが多い。足の指が床にしっかりとついていなければ、おもに踵のほうで床を踏んでいることになる。この場合には、上体がやや後傾気味になっていることが多い。足の裏のどの位置で床を踏んでいるかということは、なにも爪先と踵の問題だけではない。おもに足裏の内側で踏んでいるのか、または外側で踏んでいるのかも大いに問題である。床についている状態の足を踵のほうから、または爪先のほうから見てみると、これもよくわかる。内旋している脚では、内側で踏んでいることが多く、この場合には土踏まずの形成も充分でないこともある。以上は目で見たうえでの観察のポイントであるが、実際の訓練では、見た目にばかり頼っていてはならない。トレーニーの腰に軽く手を当てたときに、トレーナーの手に伝わってくる感じでそれがわかるようになっていることが大切である。足の踏みかたは、肢体不自由の場合ほど顕著ではないが、健常者にもそれぞれの特徴がある。筆者と一緒に訓練に携わっている学生たちの多くが、左右の足の踏みかたが異なっており、よく見ると、左右の足の形は対称ではない。しかし、踏みかたを変えるように訓練していると、みるみるうちに足の形が変わっていくことがわかる。

さて、立位姿勢における踏み締めの訓練であるが、理想的には、必要に応じて足裏のさまざまな部分できちんと大地が踏み締めるようになればよい。しかし、一番大事な訓練課題は、図2に示す斜線の部分できちんと大地を踏み締めることである。

この部分で最初から踏み締めることは難しいので、訓練の手順としては、まず、足裏で床を踏んでいるということをトレーニーに実感させることから始める。つまり、足裏で床をじっくりと味わうことから始めるのである。立位姿勢をとらせ、少しだけ前傾をさせて、おもに爪先で踏んでいることを体験させる。また、少しだけ後傾させて、おもに踵で踏んでいることを体験させる。このようにして、さまざまな方向にからだを少しだけ傾けてやり、足裏のいろいろな部分で床を踏む感じをつかませる。この過程で、前述の斜線の部分で踏むことももちろん加えておく。そして、この部分に脚、上体の全体重をかけて床を踏み締めることが、立位姿勢の中で一番安定していることを実感させるのである。その後、これまでトレーナーの他動的な援助で行ってきた、この斜線部分で踏み締めることを、トレーニー自身の努力でできるようにする。足首、膝、股関節がある程度自分で動かせるようになっていないと、なかなかこの斜線部分で踏み締めることができず、腰で反動をつけたりすることがみられる。そうすると、かえって適切な位置での踏み締めが困難になってしまうので、このような場合には、もう一度、足首、膝、股関節が動かせるかどうかのチェックが必要となるであろう。立位での踏み締めについては、古賀が詳細に述べている。

歩行が可能な肢体不自由児でも、立位での踏み締め訓練は、長く続けると見ていてつらそうである。普段の生活での使いかたとは異なる足裏の使いかたを覚える過程で、足裏は真っ赤になっており、きいてみると、非常に痛いという。トレーナーはこの辺りについても注意を払っておく必要がある。

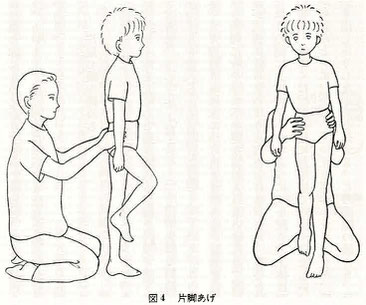

片足で踏み締める

両足できちんと踏み締められるようになったら、今度は、片足で床をきちんと踏み締める訓練を行う。図3にしめすように、トレーナーはトレーニーの腰を軽く補助し、ゆっくりと重心を片方の脚に移動させていく。このときは、まだ両足ともに床につけたままである。重心を移したほうの脚にむやみに不必要な力が入らないように、特に、膝が反張にならないように気をつける。また、重心を移したほうの側に上体が傾かないように気を配る。上体は垂直のまま、もしくは、反対側に若干傾く程度が望ましい。横から見たときに、上体が反ったり屈がったり、また、尻が突き出したりしないようにする。この訓練の場合も、足裏のどの位置で床を踏み締めるかが問題である。両足で踏み締める場合とは少し異なり、重心を移したほうの足は、図2で示した斜線の部分の中央よりも外の部分で踏み締められるようになることが、この状態で一番安定できるようである。

この踏み締めができるようになったら、今度は図4に示すように、反対側の足を床から完全に離して少しだけあげ、すぐに元の位置に降ろすという訓練を行う。

このとき、足をあげ過ぎると全体のバランスが崩れやすいので、くれぐれも少しだけあげてすぐに降ろすということを徹底させる。また、足を後方にあげてくるトレーニーもいるが、そのときには膝を前に出しながら足をあげることをさせる。踏み締めているほうの足の側に上体が傾かないようにすることは、両足を床につけたまま片脚に重心を移したときと同様である。足がどうしてもあげられないトレーニーもいるが、足があげられないのではなく、片方の足でしっかりと踏み締めることができないことにより、他方の足をあげようにもあげられないということのほうが多いようである。しっかりと足で床を踏み締めて体重をのせているほうの脚を「のり脚」と呼んでいる。

踏み出し

片脚に重心を移し、足でしっかりと床を踏み締めて、反対側の足をあげることができるようになったら、今度は、あげた足をそのまま元の位置に戻すのではなく、前方に踏み出す訓練を行う。この前方に踏み出す脚を「出し脚」と呼んでいる。足をまっすぐ前に出すこと、また、大きく踏み出さないで、小さく踏み出すことを心がける。大きく踏み出すと全身のバランスを崩しやすく、また、重心を片方の脚から他方の脚に移しにくくなるからである。このとき、出し脚の側の腰が前方に極端に出ていたり、肩を引っ張りあげるようにして脚を出したりしないように気をつけてやることが必要である。出し脚が前方で床につくときには、爪先からではなく、踵から着地するようにする。

交互踏み出しを行うためには、出し脚が床についた時点で、今度はのり脚から出し脚に重心を移してこなければならない。のり脚が支えていた上体を出し脚の上にのせることが必要になってくる。このとき注意しないようにことは、出し脚の上に上体がきちんとのってくる前に、出し脚の膝を伸ばしてしまうことが往々にしてみられることである。そうなると、結果として出し脚のほうの側の腰が引けてしまうことになる。したがって、出し脚の側の腰を回すことなく、まっすぐに前方に出して出し脚の上にのせていく努力をさせなければならない。同時に、出し脚の側に上体が傾かないようにする。

出し脚の上に重心が移り、しっかりと床を踏み締めたら、後方にあったのり脚は踵をあげながら爪先で床を蹴り、まっすぐ前方に出されなければならない。このとき、のり脚は出し脚となる。こうして交互踏み出しの訓練を行うが、あくまでも小幅踏み出しを励行させることが重要である。

歩行

交互踏み出しで歩数が増えてくると、それが連続的な行われたとき、歩行につながる。最初はまっすぐに、あくまでも小幅で行う。交互に連続的に踏み出しているときには、トレーニーのからだのあちこちの部分に不必要な緊張が生じてくることが多い。脚を踏み出すたびに生じるこれらの緊張をトレーニーは自分で常に弛めておく努力をしなければならない。

また、我々は日常生活の中で、常にまっすぐに歩いているわけではない。したがって、方向を転換しながら歩行をする訓練も必要となる。右回り、左回り、S次歩行などがスムーズに行えるようにすることも歩行訓練の課題となる。

歩行に至るここまでの訓練を、成瀬は歩行動作訓練票としてまとめた。それを110頁にしめしたが、この票はそれぞれの課題の評価ができると同時に、訓練の方法、順番もわかるようになっている。実際の訓練のさいに利用されたい。

注)ご説明

2020年4月7日までここに”訓練票”を掲載していましたが、この票は現在使われておらず、「ボディダイナミクス」を使っているとの貴重なご意見を頂きましたので、削除させて頂きました。

臨床動作法5

今回は【肢体不自由動作法】の中から、タテ系動作治療訓練法 をご紹介します。

なお、『臨床動作法の理論と治療』の目次は”臨床動作法2”をご覧ください。

【肢体不自由動作法】

タテ系動作治療訓練法

はじめに

不精者のたとえとして「横の物を縦にもしない」という言い方がある。ちょっと変な言い回しかもしれないが、そのたとえから言えば、動作法は不精者ではないということになるだろう。なぜなら、この数年、動作法はそれこそ「横の物(からだ)を縦にする」ことをしっかりと行なってきたからである。

そうした取り組みの中から生まれてきたものがタテ系動作治療訓練法(以下、タテ系訓練と記す)である。このタテ系訓練によって、動作法はその技法の面において大きく発展し、現在では、従来の弛緩中心の技法に代わって、タテ系訓練が動作法における最も基本的な訓練法として位置づけられるようになっている。

タテ系訓練の考え方

(1)タテになることの意味

寝たきりの重度の子どもでも、坐位(あぐら坐)が独りでとれるようになると、まるで人が変わったかのように、表情や仕草が生き生きとしてくることがよくみられる。それまでぼんやりした目つきだったのが、目をしっかりと開けて周囲を見回し、自ら積極的に周りの人や物に働きかけるようになる。

坐るというのは、重力に対応して自分のからだをタテ方向に立てるということである。我々健常者と呼ばれている人間は、そうしたことを容易にやってのけているために、それがどんな意味をもっているのかなぞを考えることはほとんどない。

しかし、重度の子どもでみられる前述のような変化は、我々人間にとって、からだをタテにすることがいかに重大なことであるかを示している。つまり、それまでの寝たきりの二次元的な平面の世界では、受け身的な存在にしかすぎなかったのが、からだをタテにすることができるようになって、初めて能動的に環境に働きかける存在としての自分というものが生まれてくるらしいのである。そして、タテになることによって、左右や上下、遠近といった三次元的な空間の世界が展開し、さらにタテの姿勢を保持し続けるということから、時間という四次元的な世界をも取り込むことになり、自分を中心とした生活体験の世界がそれまでとは比べものにならないほど拡大していくことになる。

こうしたことから、重力に対応してからだを位置づけること―すなわち、からだをタテにする、ということは、人間の存在の基盤であるといっても過言ではないといえるだろう。

(2)弛緩中心の訓練の問題

タテ系訓練以前の技法は、子どもを寝かせた姿勢で身体各部位の弛緩を行うことが中心だった。それは、脳性まひ児の動作不自由をもたらす最大の原因が、彼らにみられる誤った過度の緊張であり、そのため、まずそのような不当緊張を適切に処理するための弛緩訓練が重要だと考えられていたからである。

不当緊張のある部位を弛緩できるようになると、それだけで立てなかったのが立てるようになることもみられ、こうしたやり方もそれなりの効果があったことは確かである。しかし、このような方法を長く続けているうちに、その問題点もいくつかみられるようになってきた。

その一つは、重度の子が多く訓練に参加するようになったことと関連して、弛緩訓練によって弛めることができるようになっても、それだけで終わってしまって、その後の新しい動きの獲得につながらないことが多くなったことである。つまり、弛めただけでは不十分で、どうしても動きそのものを教えることが必要なケースが増え、弛めるだけでなく、正しい力の入れ方を教えるということが訓練の重要な課題となってきたのである。

その他にも、弛緩中心の訓練では、どうしても動きそのものを教えることが必要なケースが増え、弛めるだけでなく、正しい力の入れ方を教えるということが訓練の重要な課題となってきたのである。

その他にも、弛緩中心の訓練では、どうしても訓練が局部的・部分的なものになりがちなため、一つ一つの部位の弛緩はある程度進んでも、それが動き全体の改善までつながらず、そのうちに弛んだところもまた元に戻ってしまうことがみられたり、とにかくまず弛めてなくてはならないということで、ともすれば訓練者が一方的に弛めてやるということになってしまうということもあった。

(3)タテ系訓練の展開

そうした弛緩中心の技法の問題を乗り越え、子どもに正しい力の入れ方を確実に覚えさせ、動き全体の改善をもたらす方法として開発されたのがタテ系訓練である。

先に述べたように、寝たきりの子どもでも、坐位の姿勢で頚や背、腰にうまく力を入れて、上体をタテにすることができるようになると、安定して坐っていることができるようになるだけでなく、行動全体が積極的・能動的なものとなってくる。そして、坐位だけでなく、膝立ちや立位といった姿勢がしっかりととれるようになると、子どもはいっそうからだの動きもよくなり、こころの活動も活発になってくることも分かってきた。

また、例えば、坐位がとれるようになると、それだけで肩や股の緊張が弛むというように、局部的な弛緩訓練を長くやっていてもなかなか弛まなかった頑固な慢性緊張が、からだをタテにすることができるようになると、直接にはその部位の弛緩訓練を行わなくても、弛めることができるようになってくることも明らかになってきた。

さらに、すでに立って歩いているような子どもでも、歩行が不安定であるとか、姿勢に歪みがあるとかいう場合に、それを改善するためには、坐位や膝立ちや立位の訓練を行うことが有用であることも確かめられた。

このようにして、重力に対応して自分のからだをタテにすることが、人間にとって非常に重大な意味をもっていることが明らかになると同時に、そのための働きかけは、弛緩を主とした従来のやり方とは比較にならないほど極めて有効な訓練法であることが確認されてきたことから、そうした訓練法をタテ系訓練と呼び、動作訓練の最も基本的な訓練法として位置づけられるようになったのである。

タテ系訓練の方法

(1)訓練課題

タテ系訓練では、以下の四つが訓練課題となる。

1.坐位

2.膝立ち(片膝立ち)

3.立位

4.歩行

各課題の対象となるのは、それぞれの課題の姿勢がとれない子どもはもちろんであるが、そればかりではなく、何とかその姿勢はとれても、どうも不安定であるとか、側彎や猫背、腰引けなどで姿勢に歪みがみられるような子どもも含まれる。例えば、立って歩くことができているような子どもでも、坐位をとらせると腰が引けて安定して坐ることができないようであれば、坐位訓練の対象となる。

(2)訓練手順の原理

どの課題においても訓練の進め方は共通しており、次のような原理に従って訓練が行われる。

1.形づくり

まず、それぞれの姿勢を子どもにとらせ、タテの姿勢の体験をさせる。その場合大切なのは、子どもがからだを屈げたり反らしたりするような力を入れることなく、トレーナーにからだを任せられるようになること(これを「おまかせ脱力」という)である。

2.主動化

形づくりでタテの姿勢がとれたといっても、それはトレーナーによってとらされたものであり、子ども自らがその姿勢をとったとは言い難い。そこで、次にトレーナーの援助を少しずつはずしていき、子どもが自分でその姿勢を保持する―つまり、タテに力を入れてくるようにさせる。受け身的なタテの姿勢から、主動的・能動的な本来の意味でのタテの姿勢への変換が図られるということから、この働きかけに対して「魂を入れる」という言い方がよくなされる。

3.分節づくり

自分でタテの姿勢が何とかとれるようになっても、それはまだ極めて自由度の小さい、非常に不安定なものでしかない。そのため、その姿勢の自由度を増し、安定性を高めるために、タテに力を入れたからだのある部分(ポイントとなるところがいくつかあり、「節」と呼ばれる)だけを弛めて動かせるようにすることが必要となってくる。つまり、一本の棒にすぎなかったものをいくつかの「節」ごとに分けて使えるようにするわけである。

4.バランスとり

最後に前後左右に重心を移動させ、そこでしっかりと踏みしめることを覚えさせながら、からだを動かしても倒れないようなバランスのとり方を教える。

(3)訓練の実際

それでは各訓練課題について、実際の訓練のやり方の大節を紹介しよう。ただし、歩行訓練については、別項に説明があるので、ここでは省略する。

1.坐位

坐位には、正坐やあぐら坐、横坐りなど色々なものがあるが、タテ系訓練ではあぐら坐を基本として訓練を行う。それは色々な坐り方の中でも、あぐら坐が最もタテの感じがつかみやすい姿勢だからである。

まず、子どもにあぐら坐をとらせ、トレーナーは子どもの後ろに坐り、両脚を子どもの大腿部に載せ、子どもの上体を前傾させ、そこから子どもの肩または頚を持って上体をゆっくりと起こしてやる(図1)。

そして、子どもの頚のすわりの様子、背や腰の反り・屈がりのぐあい、側彎の有無、股関節のかたさ、などをチェックし、それに応じて、必要な箇所の弛緩を行う。例えば、背中や腰に屈の緊張が強くみられる子どもに対しては、図2のように、子どもの背中・腰にトレーナーの脛を当て、子どもの上体を起こして反らせるようにして弛めるようにする。こうした手続きを通して、トレーナーの補助があれば、大腿部ができるだけ床につき、上体が頭から尻まで一直線になるような状態ができるようにしておく。

次に、図3のように、トレーナーは脚などを使って子どもの腰や背を軽く押し、どこに力を入れたらいいのかの手がかりを与え、様子をみながら、その補助を少しだけはずすようにして、子どもがそれらの部位に反りや屈ではないタテ方向の力を入れてくるように促してやる。

そうすると、腰や背に当てた脚を離そうとしたときに、子どもがそれらの部位に力を入れてくることがみられる。初めは瞬間的でごく弱い力の入れ方にしかすぎないが、繰り返し行っていくうちに、しっかりした確実なものとなっている。そして、それに合わせて、子どもの肩や大腿部に与えていた補助をはずしていき、図4のように、そうした補助なしでも、子どもが上体をタテにすることができるようにする。

それができるようになったら、タテになった上体の腰だけを弛めて祈るようにさせ、腰が余裕をもって使えるように、分節づくりの訓練を行う。そのとき、腰から上は反ったり屈がったりせずに、タテにまっすぐになっていることが肝要である。その後、前後左右に上体をわずかに倒し、バランスを崩しても、尻から大腿部で床をしっかり踏みつけて、上体をタテに保持できるようにする。

2.膝立ち

膝立ちがうまくできない子どもに膝立ちの姿勢をとらせようとすると、股がかたく屈になり、尻が後ろに引けてしまうことが多い。そのため、まず、図5のようにして、股を十分に伸ばす訓練を行う。

そのとき、トレーナーが強引に股を伸ばしてやるのではなく、子どもが自分で力を抜いて股を伸ばしてくるのを待つこと、また、腰が反ってしまわないようにすること、に注意しなくてはならない。

股が伸びてきたら、トレーナーは図6のような補助の仕方によって、子どもの膝から上がまっすぐになるようにする。

その際、子どもの両膝頭が離れないように、また、左右の足先が開かないようにしておく、そして、子どもの尻をブロックしているトレーナーの膝をほんの少しだけはずし、同時に子どものあごを少し引くようにしてやると、子どもが自分で腰に力を入れてくることがみられることがある。坐位のときと同様に、これも初め瞬間的なごく微妙な動きにしかすぎないが、何度も経験させていくうちに腰にしっかりと力が入るようになり、それに合わせて、トレーナーは補助を頚から肩、肩から腰へと徐々に下げ、最終的には上体の補助を全て離し、子どもが膝と腰で上体をしっかりと支えることができるようにする。

次に、図7のように、上体はまっすぐにしたまま、股だけを折り、股に余裕をもたせるようにする。

最初はごくわずかだけ祈るようにし、次第に折る角度を深めてそこで止まり、また浅くして、前後の動きを引き出すようにしながら、腰と脚でしっかり踏んばれるようにしていく。そして、上体をまっすぐにしたまま、重心を前後左右に移動させ、そこで床を膝で踏みしめさせ、重心移動とバランスとりの訓練を行う。

3.立位

まず、図8のような補助で子どもに立位の姿勢をとらせる。

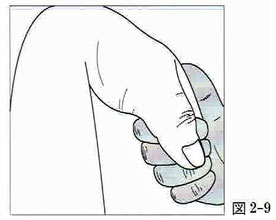

そのとき、両脚は平行にそろえ、足幅は足と足の間がすこしあるくらいに狭くする。踵が床につき、膝が屈がらないように、腰から頭までがまっすぐになるよう、ブロックする。

トレーナーの補助によって立位の姿勢が一応とれるようになれば、子どもに膝を伸ばし、踵を踏みしめ、腰に力を入れて上体をまっすぐにするように促しながら、腰や膝のブロック補助をほんの少しだけはずしてやる。初めはすぐに膝が屈がり、腰が引けて、倒れそうになるが、そのときには直ちに元のようにしっかりとブロックして、決して倒さないようにする。腰に子どもが力を入れてきて上体が安定してきたら、腰の補助をはずし(図9)、膝にも力を入れて足から頭までがタテになるような力の入れ方ができてきたら、膝の補助もはずしてやる。

こうして、立位でタテ方向へ力を入れることができるようになれば、その次に、図10のように、上体をまっすぐにしたままで膝を弛めて屈げさせ、カクンと力が抜けてしまう直前で止め、そこから膝をゆっくり伸ばさせ、膝でしっかり踏んばることができるようにする。

その際、腰が引けたり反ったりしないこと、足の裏全体が床についていること、さらに図11の斜線の部分で床を踏みしめるようにすること、に注意する。

その後、上体が前後左右に傾かないようにしながら、重心を移動させ、図11の斜線部以外のどこででもしっかりと踏みしめができるようにして、立位のバランスがうまくとれるようにする。

(4)トレーナーの心構え

最後に、タテ系訓練を実施していく上で、トレーナーの心構えとして大事だと筆者が思うことをいくつか挙げてみよう。

1.子どもの主体性の尊重

このことはタテ系訓練になる以前から動作法の基本として常に言われてきた。しかし、従来の弛緩中心の訓練では、不当緊張のある部位をとにかくまず弛めなくてはいけないということで、ともすればトレーナーが一方的に弛めてやるというふうになりがちであった。それに対して、タテ系訓練では子どもの適切な入力ということが重視され、トレーナーがやってやるのではなくて子どもが自分でやるようになることの重要性がはっきりしたかたちで示されている。つまり、タテ系訓練になって、子どもの主体性・自発性の尊重ということがより一層クローズアップされてきたといえよう。

2.部分より全体

タテ系訓練でよく使われる言葉として「①-③の原理」というものがある。これは坐位で首がすわるためには、頚(①)だけを起こすのではなく、同時に胸(③)にも適切な力を入れてくることが必要だということである。さらに、頚と胸だけでなく、頚と背や頚と腰などにもうまく力が入れられるようになると、一層しっかり首がすわってくる。このように、首がすわるということはその部位だけの問題ではなく、胸や背、腰などの部位との関連の中で全体的に捉えていかなくてはいけない。このことは、子どもの抱える問題を局部的に処理するというより、タテという大きな枠組みの中で有機的に関連付けて対処していくことの必要性を示している。「①-③の原理」とはそのことを最も簡潔に表してる言葉だといえよう。タテ系訓練では、そうした部分的なものにとらわれずに全体のダイナミックスの中で問題を捉えていく見方がトレーナーに求められている。

3.形よりやりとり

坐位や膝立ちの訓練はそうした姿勢(形)をトレーナーがただ一方的にとらせるだけの訓練ではない。そこで大切なのは、そのような姿勢の中でトレーナーの働きかけに子どもが応え、それに対してまたトレーナーが応えていく、というやりとりを通して、子どもが適切なタテの力を獲得していくという過程である。しかしながら、とにかくタテにすればいいのだというように、ともすればからだをタテにするという形にのみ目が奪われて、やりとりということが二の次になってしまいかねない。タテ系訓練では、形にとらわれがちになる分、より一層子どもとのやりとりということをトレーナーは心に留めておくことが必要である。

4.✕より〇

弛緩中心の訓練では、不当緊張を弛めることから訓練が始まった。これは子どもの欠点を探し出して、それを矯正していく―つまり、子どもにとって✕になっているものをできるだけ取り除いていくという発想だったといえる。一方、タテ系訓練では、子ども自らの適切な入力ということが重視されている。こうしたやり方は、欠点の矯正というよりは長所を伸ばすということで、いわば子どもにとって〇になるものを少しでも引き出していくという発想だとみなすことができる。従来の方法からタテ系訓練への展開には、このできるだけ✕よりも〇を見いだしていこうという発想の転換があったともいえよう。「これができない」「まだあれもできない」と✕ばかりに目を向けるのではなく、「さっきより動きが出てきたな」というように、少しでも〇になるところを探し出していくことがトレーナーにとって大切になってきている。

そして、とりわけ、〇を探せと言われてもなかなか難しいことの多い、いわゆる重度の子どもについても、どうしたら○を見つけ出していけるかということを具体的に示したという点において、タテ系訓練は画期的な訓練であるといえるだろう。

付記:タテ系動作訓練票

注)ご説明

2020年4月7日までここに”訓練票”を掲載していましたが、この票は現在使われておらず、「ボディダイナミクス」を使っているとの貴重なご意見を頂きましたので、削除させて頂きました。

臨床動作法4

今回は【肢体不自由動作法】の中から、単位動作治療訓練法 をご紹介します。

なお、『臨床動作法の理論と治療』の目次は”臨床動作法2”をご覧ください。

【肢体不自由動作法】

単位動作治療訓練法

1.単位動作

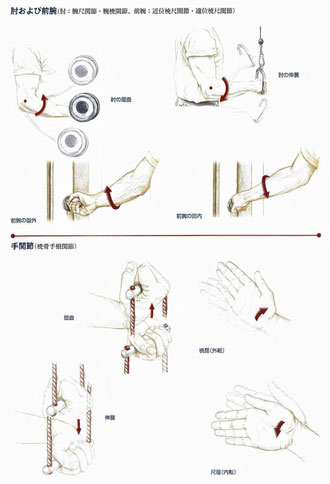

日常生活で身体を動かすときは、いろいろな部位を同時に使って、意図した方向に身体を動かして目的を達成しているが、自分の手足の動かし方を身につけるような動作の学習を目的とする場合は、動きがはっきりと分かり、動かし方が学びやすい動作の単位を選ばなければならない。動かす身体の部位と動きの範囲及び方向を限定して行う必要がある。

骨格と関節の動きとして意識され、意図できる関節運動のなかでもっとも単純で有意味な動作は、身体の一つの関節を中心にして、一定方向にしかも規定量動かす動作で、これを『単位動作』と呼ぶことができる。肘関節の単位動作は<肘を曲げる>動作や<肘を伸ばす>動作などがそれであるが、両方の動作は、独立した単位動作と考えることができる。

2.単位動作の内容

(1)1つの関節を中心に動かす

緊張のあるところを見つけるには、いろいろな方向に動かしてみるとよいわけだが、だからといってめくらめっぽうに動かしてよいというものではない。緊張が強い子どもは、動かす部位間の区別ができないほど身体部位が未分化の状態にある。動かすときにいくつもの関節を同時に動かしたら、子どもは今どこを、どのように動かされているのか分からなくなってしまう。

そこで初めは、身体のある部位を軸にして動かさねばならない。それは緩める訓練のときと共通であるが、一つの関節を中心とした関節運動をすることである。

例えば、肘を曲げる動作のとき、肩も一緒になって動いてしまうことがある。肘関節を軸にして動かせるよう、訓練者は一方の手で子どもの肩を固定してやり、腕のつけねのところで腕と肩とを分離させ、さらにもう一方の手で前腕をやんわりとつかみ、上肢を支柱にして腕を曲げさせる。

このように一定の部位を基準にして動かすときには、他の部位を一方の手でしっかりと押さえたり、支持してやり、その部位が動かないように保持してやり、目指す部位だけを動かすよう補助してやることである。

(2)1つの方向に動かす

力を抜く訓練のときと同じように、意図した方向に動かす訓練も、最初は<曲げる>という方向について、あるいは<伸ばす>という方法についての動きを十分繰り返して訓練する。その時、曲げて伸ばすという二つの方向の動作を同時に、継続して練習するとうまく行かないことが多い。曲げていくときの力の抜き方はこうだ、伸ばすときの動かし方はこうだというように、一つ一つ方向の動きが把握できるように配慮して行うことである。曲げるときはうまくできたのに、伸ばすときはうまくいかないとか、伸ばすのはいいが、曲げるのは困難だというように、一つの関節でも方向によってかたいところ、動かしにくいところが違って現れてくる。ごまかして動かしているもののなかには、一つの方向に動かしはじめたが、途中で少しずれた方向に動かしてあたかもちゃんとした動きをしているようにしているのに気づくこともある。

(3)規定量を動かす

人の身体の関節を中心にして動く範囲は、身体の部位によって違いはあるが、一つの方向に動かせる可動範囲がある。この筋肉・骨格構造的に動かすことができる限度いっぱいの関節運動を目指さなければならない。その子どもが動かしうる範囲全体にわたって動かし、緊張がないか、動かしているかを確認するのである。可動範囲についての専門的な知識をもっていることに越したことはないが、自分でその部位を中心にして動かしてみたら、腕を上に挙げたら肩のどのあたりまで動かせるものか、足首がどのくらいまで曲がるかが分かるはずである。足首がスネまで曲がるなどとは考えないものである。

一定の方向に動かしてみると、その動きの過程の中でも、動き始めが困難だとか、途中でひっかかるとか、最後のところが難しいとかがより詳しくチェックできるものである。障害が比較的軽いと言われている子どものなかで、表面上は力が抜け、あまり悪さが目だたないのに、歩行などの複雑な動作をすると何となく変な恰好を示すものがいる。この子に一つの関節を軸にした一方向の動作を可動域いっぱいに動かしてみると、思いがけないところにかたさが残っているのを発見することもある。これは緊張や動かしにくさを、これ以上は動かせない生理的な限界だと誤って判断してしまった結果によるものである。

単位動作による訓練では、一つの関節部位を中心にして一方向・規定量動かすことを目指すと述べたが、その部位は手術の経験の有無にかかわらず、弛緩訓練と同じように、あまり急激にしかも強すぎる力を加えたりしないよう注意する。動かせるというから強引にやったりすると、筋肉や腱を痛めることもあるし、悪くすると骨にまで異常をきたすことにもなりかねない。これでは子どもとの訓練習慣や訓練関係がくずれるばかりか、いたずらに子どもに不安感や恐怖心を抱かせる結果になりかねない。手の力の加え方は常に、次第にゆっくりであり、身体を通し感じで調節する。

3.動作学習における単位動作の意義

単位動作は、動作が不自由な脳性マヒ児に対する訓練の方法を探っていた過程のなかから生まれてきた概念であり、訓練方法の1ステップである。単位動作による動作訓練の意義として次の点があげられる。

(1)動作感覚の明確化

単位動作は、各部位ごとの局部的な動きでしかも有意味な動作としてもっとも単純な身体運動の単位であるので、主体者に動かしている感覚がより明確に把握される。動かしている感じ、力を抜いている感覚が弁別しやすく、動かし方の感覚が得られやすい。

(2)不随意運動・不当緊張の抑制

目指す関節部位の動作とその動きに関連した部位の不当な緊張を最小限にくいとめる操作や援助が容易である。

(3)弛緩行動学習の促進-緊張と弛緩の分化

動かすために必要な緊張が分かりやすいことは、緊張と弛緩との感じが分かり、さらに弛緩した状態が維持しやすいことでもある。緊張と弛緩との弁別が可能になり、それを自ら維持できる自己弛緩が得られやすい。

(4)身体感覚の分化

脳性マヒ児の身体感覚は未分化な状態にあるので、身体各部位の、とくに動かしにくい部位の動作を行うことによって、意識できる部位とその背景となる部位とに身体部位を分化させ、知覚できるようになる。身体部位間に「図」と「地」の関係を確立させるような、部位間の分化がすすんでくる。

(5)注意集中の操作

複雑な動作では、同時に複数の部位を関連させて動かすことから、身体のいろいろな部位に注意を集中させなければならない。単位動作では、一つの関節における動きをとくに意識させ、意図的に動かすことであるので、自己の身体への注意が集中でき、その部位と他の部位との身体感覚や動作感覚を弁別し、さらに強化・拡大していくことが可能である。

(6)複雑な動作への般化

段階的に行われる力の入れ方、力の抜き方、動かし方の学習は統合され、いくつもの関節部位を同時に使う動作へと般化していく。ごく単純な動作ができるようになることからはじめて、漸次複雑な動作へと自らがコントロールの範囲を拡大していく方法は、複雑な動作からはじめたときに生じる諸困難がよりよく解決される。

4.単位動作の目的

さて、弛緩訓練によって訓練者が力を加えてみたときに、何の抵抗もなく子ども自身が力を抜けるようになったとき、あるいは自分で気がついて力が抜けるようになり、可動域全般にわたって動くとき、不当な緊張がなくなり弛緩行動ができるようになったと考える。力が抜けるようになると、他から力が加えられたときに、本人の意図と関係なく動くようになる。

私たちが身体運動をしているときには、力を緩めることと有効な方向に緊張させて、動かすことをたえず行っている。動作学習でも緩める訓練をしているときは、力を緩めることを直接の目的としているが、間接的には動かすことも行っている。また動かす訓練を目的的に行っているときには、緩める訓練も同時に行っているのである。うまく力が緩まないと動作が思ったようにできないし、うまく動かないときには不当なところに力が入ってしまっている。つまり力を抜く方向と動かす方向とは、努力の方向が異なるだけで、そこで行う動作は共通である。動作の訓練においては、力を入れることと力を抜くことは表裏の関係にある。その意味で単位動作による訓練では、動かす訓練と同時に緩める訓練を同時に行っている。

5.単位動作による訓練

乳児のようにまだ自分で動きをした経験の少ない子どもは、弛緩の体験をして、そのままにされても緊張の配分や力を入れる方向が変化して動きが誘発されてくるもののようだが、一般的には力を抜かせたら動かす動作の学習を目的的にやらなければ正しい動作の獲得はできない。練習しないでほっておくと前の時よりむしろ悪い恰好にもどってしまうことさえある。そこでどうやって意図的に動かす訓練をしたらよいかが次の問題となる。

(1)他動的に動かす

力が抜けたらこれから動かそうとする動きの過程を、一つの関節を中心に一つの方向に可動範囲をゆっくりと他動的に移動する。これは動かす訓練の第一歩である。これから動かそうとする範囲をどこからどこまで、どのように動かせばよいかの感覚をおこさせ、運動量を体験させることを目的に行う。正しい動きの方向のイメージをつくることにある。このとき動かそうとする範囲に不当な緊張が生じてこないかを確認することも必要である。もし不当な緊張が発生したときには、動かしながら緊張を緩めなければならない。また、この他動的に動かしてやることに終始しては、少しでも早く動くようにしてやろうとする焦りや動いたという訓練者の満足感・安心感は満たされることがあっても、子どもが自分で動かせるようにはならない。

(2)力が入りすぎて動かせないとき

イ 子どもにできるかぎり楽な姿勢を取らせる(仰臥位、坐位など)。坐位での肘を曲げる動きの訓練を想定すると、訓練者はだっこするように子どもの背後に、背中にぴったりとくっつくような位置に座る。

ロ 訓練者は目指す腕の上腕部分を一方の手でしっかり握り支持する。肘関節部位を軸にして曲げるために、もう一方の手で前腕をやんわりと握る。そして、「力を緩めて、らくにしてごらん。」と教示する。(このとき局部のみならず他の部位の弛緩もできていることを確認する)

ハ 局部(肘関節)を中心にして動かせる限界の位置で、曲げる方向と反対の伸ばす方向に力を加え抵抗を与える。(このとき局部のみに注意が集中するが、他の部位にも力が入らないように留意する)。このようにして、これから子どもが動かそうとする方向に対して反対の方向に手や手掌で力を加える。

二 「手を押してごらん」というように教示し、さらに押しこんでやる(必要な緊張状況を確認しながらゆっくりと力を入れて押す)。そうすると十分弛緩している子どもは押されている方向を局部で感じとり、そちらに注意が向き、どこの部位のどこのところが動かされてるかに気づく。はじめは試行錯誤的にいろいろな方向に力を入れてくる。このことを繰り返しているうちに、何かの拍子に、ごく弱い力ではあるが期待する動きの方向に力を入れてくるのを訓練者が感じとることがある。そのとき間一髪。

ホ 「そうそう、もっとずっと押してごらん」といって、正しい反応を強化してやる。

このようにして、動かす方向・力の入れ具合と力の抜き具合のきっかけを与える試みをすると、抵抗の与えられた方向に力が入り、動きの感じがでてくることがある。さらに力を入れて動かす努力をするように援助、激励してやる。ここでの動きには早く動かすことを決して要求してはならない。むしろゆっくりと抵抗に対して一定の速さで動かしていくことに重点をおくことである。動かすことがまったく偶然的に生じた有効な方向の緊張による結果であっても、これが意図する方向に動かそうとする努力の芽なのである。この芽に気づき、それを引きだしてやるのが訓練における重要なポイントの一つである。

(3)動かす方向に力が入らないとき

抵抗を与えそれに反発するような努力をさせようと思っていくら試みても、いっこうに力が入ってこないものがある。もともと動かすだけの力が備わっていないのではないかと思われるような無力性で『不動』のものである。このとき動かそうとする努力によって、局部に思っている方向とは別の方向へ力が入って動きをしているものと、まったく力を入れようとしていないのではないかと思われるものとの二つのタイプが見られる。

このような場合は、当該部位だけが動くように他の部位はしっかり支持して、再度関節運動に戻って、どこかに不当な緊張が残っていないかを確認する必要がある。前後・左右・上下と可動範囲をくまなく動かしてみる。捻じってもみる。すると捻じったときなどに、今までそこは可動範囲の限界と思われた箇所に、動かされたとたん子どもが飛び上がって痛がるような強い緊張を発見するようなことがある。このように力が入らないのは、局部に芯のような緊張の強く入っているところがあって、目標としているところには一向に力が入らないでしまっているものが多くみられる。再度弛緩させた後、目的としない方向に力が入ったり、動いたりしないようにして、子どもの身体の手ごたえを確認しながら、前述の抵抗を与える方法で動かす努力をさせてみると、目指す動作の芽生えはじめることも少なくない。また、力が入らないで誤った方向や部位に力が入ってしまったら、動かすのを中断して、もとの弛緩状態に戻って正しい動作のしかたを繰り返す。

もう一つ局部以外の部位に強い緊張があって、目指す部位の動作に必要な力が入らないものがある。例えば、首のときは肩に、手や肘のとき肩に、股のときは腰に、脚のときは股に等というように、その肢と関連する側の、より身体の中心に近い部位に力が入っていることがある。このようなときは、他の部位の弛緩をした後に、力の入らなかった部位の動作をしながら、「いま肩に力が入りましたよ」とか、「こんどは足に力が入っていますよ」というように、誤った力が入っていることを言葉や身体を通して伝え、「こんどはうまく力が入っていますよ」とか「そう、そう」とかの言葉で正しい動作を強化してやる。また、力の入っている部位に軽く触れてやるとかちょっと叩いてやると自分で気がついて力を抜くものもある。

このようにしてもまだ力の入らない部位があるときは、その局部のみの動作の改善に努力を払わず、もっと全身的、とくに身体の中心の部位である肩、躯幹、腰などの弛緩に心がけ、局部への力の入れ方の変化を待った方がよいようである。

(4)動きが途中で止まったり、方向が違ったりするとき

動きにともなって誤った力が入り動作が途中で止まってしまったり、途中から思った方向とは別の方向に動いて、意図した動作とは違った動作になってしまうことがある。そのときは正しく動かすことができたところで動作ををとめて、動きにくいところや違った方向に動きはじめた箇所は、(2)の手法にしたがって、動かそうとする方向とは逆方向から抵抗を与え、そこを弛緩訓練の手続きにしたがって力を緩めてから、正しい方向に動かす訓練をする。正しい方向に力が入ったときには、「そうそう」などの言葉で正しい反応を強化する。

(5)他の部位に不当な緊張が入り、動かそうとする部位の動作を妨害しているとき

動きの練習を続けると、弛緩訓練では現れなかった不当な緊張が、他の部位に出現することがある。例えば、首の部位を動かす練習をしているのに、肩に力が入ってくることがあって、いくら首をうまく動かそうと思ってもできないことがある。このように他部の不当な緊張が局部の動作の遂行の妨害をしている。目指す部位に誤った方向に力を入れさせたり、まったく力が入らない状態にしてしまうのである。誤った動作には、このように他の部位に不当な緊張が入り、動かそうとする部位の動作を妨害していることが多くみうけられる。

これには他の部位の緊張を他動的に抑制して、緊張しにくい肢位に保持してやることである。またこれは、目指す部位と他の部位との動きのための緊張と弛緩とを、自身で制御することが不可能であることから、思っている部位の意図的緊張を強化するとともに、弛緩訓練を再度行って、他の部位の随伴緊張を制御する方法を学ぶことになる。

(6)他の部位の緊張をとる補助方法

動きはじめても他の部位の緊張がひどくて、これが局部の動作に誤った力を入れさせることになる。局部にまったく有効な力が入らないで、動作が現れないようにしているので、他の部位での緊張を排除するように改めて弛緩訓練が求められる。他の部位の緊張がとれ、局部にうまく力が入って思った動作ができはじめても、他部にまた誤った力が入ってくることがある。この段階では他部を他動的に弛緩させなくても、他部に軽く触れているだけの援助で弛緩できるものである。例えば、腕を動かす動作のときに、他部である肩に手をおいてやるとか手掌で軽くポンポンと叩いてやるだけで肩の力が抜けるようになる。

さらにもう少し上達すると「ほら、肩が挙がってきましたよ」とか「足首に力が入っていますよ」というように、言葉で指示してやるだけで、子どもはその部位の弛緩の要領が分かっているので、すぐ力を抜けるようになる。このように他部の緊張をとる補助のしかたは、他動抵抗の与え方と同様に子どもの動きや緊張に応じて、最初は他動的に強く与えていた力を次第に弱めてゆき、軽く触れるくらいにする。子どもはそうされると、余計に局部のみに注意を集中して、目指す動作の過程を意図的に調整して、ゆっくりしかも確実に動かす努力が可能になってゆく。

(7)動作過程の習慣化・自動化へ

意図した方向に動かすことが出来るようになったのは、他部に不当な力が入らないで、局部に必要最小限度の力ではあるが有効な方向に入れられるようになった結果である。動かすことがうまくできはじめた子どもはどちらの方向に、どこまで、どのように動かそうと意図して動かしているので、動作の過程では力の配分のしかたを考え、調整していく必要がある。動きははじめが分からなかったのが今では必要に応じて動作の方向が分かり、有効な方向へ力を入れることができるのである。動作が始まると有効な方向へ力を入れることが維持できるし、また途中で止まったり、方向の違えたろところでは局部に力が入りすぎたりしないようにスムーズに力を配合し調整している。このようにして意図したような身体運動の遂行が獲得されると、子どもは強く意図し、努力しないでも、思ったような動作が習慣化され自動的にできるようになっていくものである。動かすことへの意欲ばかりでなく、動きに対して積極的・能動的になり、その効果は他の諸活動にまで及んでいくようになる。

臨床動作法3

今回は【肢体不自由動作法】の中から、リラクセイション治療訓練法 をご紹介します。

なお、『臨床動作法の理論と治療』の目次は”臨床動作法2”をご覧ください。

【肢体不自由動作法】

3.リラクセイション治療訓練法

(1)催眠によるリラクセイション

リラクセイションの方法としては、禅やヨガなどの東洋医学的アプローチをはじめ、薬物や脳手術などの医学的方法、漸進弛緩法、自立訓練法など、古来から多くの方法が工夫されてきた。しかしながら、肢体不自由児に適用できる範囲は極めて限られたものがあり、その適用の是非を含めた検討によって、催眠法の適用による効果が注目を引いた。覚醒中は困難であった脳性マヒ児の動作が、催眠中に変容し、手が動いたり、立つことができたり、動かない足が動き、歩行が可能になる事例も見られた。こうした変化の基礎は、慢性緊張や過度緊張、随伴緊張のような不当緊張の除去・軽減によることが推論されるが、実際に筋活動を指標とした一連の研究で、不当な筋緊張が催眠手続きを適用することによって劇的に消失することが明らかにされた。

ところが、催眠は、どの障害児・者に対しても効果的適用が可能かというと、障害の種類や程度、精神発達のレベル、コミュニケーションの可能性など、種々の制約があり、そのままの形では限界を指摘せざるを得なかった。しかし、催眠の繰り返し効果の検討や追跡的事例研究などによって、脳性マヒ児自身がある種の気付きに基づく自己調整の仕方を獲得した場合には、その効果が持続することがわかった。この自己弛緩をもたらすために開発された動作訓練の技法を次に述べる。

(2)リラクセイションの基本的手続き

リラクセイションの課題は「自分で自分の緊張に気付き、その緊張を自分で緩めること」である。そのためには、「意図した身体部位で弛緩した感じがわかる」とか、「入っている力を抜く」「力を入れないでいられる」などの不当緊張を制御する手続きが必要である。また、日常の生活動作にも役立つように訓練を進めていくためには、「意図した部位に力を入れても、それ以外の部位には力を入れていないでいられる」という差動弛緩ができるように援助することが重要である。

そのための基本的手続きは、次の通りである。まず、緊張がなるべく少ない状態にした状態、すなわち仰臥位から訓練を始める。ある程度、自己弛緩できるようになった段階で、坐位(あぐら坐位、又は楽坐)、膝立ち、片膝立ち、立位、歩行などの条件下で弛緩できるようにする。弛緩が進んだ部位には、その部位に関する単位動作に関する訓練を導入し、正しい動きを実現する過程で、一層自己弛緩能力を高めていく。

このリラクセイションの訓練は不当緊張が存在する主要な身体部位に適用する。訓練時間は、普通1時間を単位とし、条件の許す範囲で繰り返し行い、自己弛緩機能が形成されるまで繰り返し行う。1時間の訓練時間が確保できなければ、許される範囲で必要な訓練を行うことも可能である。リラクセイションの基本的手続きは次の通りである。

①他動弛緩

訓練者は、被訓練者の不当緊張が存在する関節部位に、その部位を少しずつ動かすように他動的な緊張を与え、そこに発生したより高い緊張を自己解消し、消去するように援助する。効果的な援助を行うためには、緊張の種類や程度を把握するとともに、訓練者の働きかけによって被訓練者がどのように対応するかということを心得ておく必要がある。他動的援助によって被訓練者に緊張の高まりが生じたときには、訓練者はその状態を保持したままで、被訓練者が自己努力で緊張の高まりを制御するのを待つ。緊張の高まりが解消されれば、さらにその部位を他動的に動かしていき、次の緊張の高まりに備える。この訓練者と被訓練者の間の一定の「やりとり」によって、緊張と弛緩を繰り返し体験しながら、自己弛緩ができるようになる。

②追随弛緩

訓練者は、被訓練者に他動的に関節運動させながら、その動きに追随させることによって弛緩させる。不当緊張のため、身体を動かそうとしても、動かす部位が分からなかったり、動かすことができたとしても、誤った動きになる。そのような場合、訓練者が被訓練者の当該部位に手で接触しながら、あるいは軽く持ったりしてゆっくり先導すると、比較的容易に不当緊張を引き起こすことなく、正しく動かすことができる。

③自己弛緩

訓練は他動弛緩から追随弛緩の段階をとるが、いずれの段階においても、自己努力で弛緩を実現するという能動的弛緩を目指すことが大切である。不当緊張の高まりを制御しながら、動きに必要な緊張を残して適切な緊張パターンに変換する過程で、自分で弛緩している感じがわかり、自分で弛緩できるという能動弛緩へと移行する。

(3)リラクセイションの方法

リラクセイションの基本手続きを肢体不自由児・者に適用し、自己弛緩の実現を目指すが、その手順は、弛緩させることによって動きを引き出す方法と重力に対応させる姿勢(坐位姿勢等)を取りながら弛緩を体得させるものとに大別できる。一般に、前者の方が弛緩の状態を作り、自己弛緩できるように援助することは比較的に容易であり、弛緩と緊張の違いや自己弛緩していく感じを味わうのに適した方法と言える。しかし、その条件で自己弛緩を達成できたとしても、応重力姿勢では再度不当緊張が出現することもしばしばである。なぜなら、仰臥位での緊張体系と応重力姿勢で自己弛緩できるようになることも重要であり、それによって心身の調和的基盤を培ったり、弛緩の感じや自分で弛緩する体験を活かした自己制御機能の確立のために役立つと言える。また、そうして獲得された機能が日常生活動作に対しても好影響を与えるので、動作困難な障害児に広く効果的に利用できる。それらの具体的方法は以下の通りである。

①リラクセイションの基礎技法

伸展仰臥のゆるめ

首のゆるめ

肩まげのゆるめ・肩反らしのゆるめ

胸反らせのゆるめ・胸まげのゆるめ

背反らせのゆるめ・背まげのゆるめ

躯幹ひねりのゆるめ

腰伸ばしのゆるめ・腰反らせのゆるめ

股伸ばしのゆるめ・股開きのゆるめ(深まげ・浅まげ)・股外回しのゆるめ・股内回しのゆるめ

手首反らしのゆるめ・手首まげのゆるめ・手握りのゆるめ・手伸ばしのゆるめ

足首まげのゆるめ・足首伸ばしのゆるめ

仰臥位でのリラクセイションに関する主な項目は以上の通りである。一般に、弛緩が必要とされる項目について頭部の方から下部の方へ、あるいは躯幹部から末端部の方へ進めて行くのが一応の原則となっている。訓練の実施にあたっては、他の臨床面接と同じように受理面接の過程で、主訴病歴、発達経過、動作や姿勢の特徴・不当緊張の状態(仰臥位・坐位・立位等)などを把握し、援助方針やその計画をあらかじめ設定することが必要である。訓練開始の際には、まず仰臥位姿勢を取らせて身体全体の調整を図りながら、緊張部位を確認し、同時にその状態でできるだけ弛緩できるように援助する。

躯幹ひねりのゆるめ方の例が図1に示されている。

図のように、訓練者は自分の手足を使って、被訓練者を側臥位にさせ、腰部が床に垂直になるように援助する。腰部以下が動かないように支えて、訓練者は、被訓練者の肩部を片方の掌で押さえ、少しずつ他動的に力を加えながら、被訓練者がその都度緊張を緩めていくのを確かめながら、肩がある程度床に着くまで(可能な範囲で)、弛緩のための援助をする。この場合、動かしていく過程で、緊張が発生したら、すぐに動かすのを止め、「はい、力を抜いて」と声かけしたり、緊張が解消するのを待ったりする。自己努力により緊張を制御できそうな状態が感じられたときに、「そうそう、その調子」と励ましたりしながら、被訓練者が十分に弛緩できるように「やりとり」を続ける。参考までに、胸まげ(図2)、胸反らせ(図3)の例を示す。

②応重力姿勢でのリラクセイションの技法

意図と身体運動を一致させるように努力の仕方を変えるためには、必要な部位を緊張させ、不必要な部位を弛緩させるという差動弛緩を実現しなければならない。これは仰臥位における自己弛緩だけでは不十分であり、坐位や膝立ち、立位等の応重力姿勢での訓練を必要とする。基本的には、先の訓練で自己弛緩が可能な状態になっているために、適切に援助さえすれば、応重力姿勢を取ることは可能である。そのことを確かめるためには、あぐら坐位や膝立ち姿勢で、身体を他動的に屈方向に動かしたり、反方向に動かしたりして、その被訓練者の動き方を見るとよい。被訓練者が、訓練者を信頼して、訓練者の意図に合わせるように、姿勢を変えたり、身体を動かしていれば、準備状態が整ったと見なすことができる。そうでない場合には、応重力姿勢時に発生する不当緊張の処理をしなければならない。そのためには、①で述べた基礎技法の中で、胸反らせのゆるめ・胸まげのゆるめ・背反らせのゆるめ・背まげのゆるめ・腰伸ばしのゆるめ・腰反らせのゆるめ等の中から必要な訓練を選択し、再度実施する。また、脳性マヒ児は、股関節部では屈方向の、腰部では反方向にそれぞれ強固な慢性緊張を有していることが多いため、基礎技法の腰伸ばしのyるめ・腰反らせのゆるめは重要な訓練であるが、この腰伸ばしゆるめを両膝を床につけた姿勢で行い、肩、背、腰、膝まで、直の姿勢になれるように、弛緩訓練を実施する。

そうした準備条件を整えた段階で、あぐら坐位を取らせ、まっすぐになるように形作りをする(図4)。

被訓練者は上体を反らせたり、まげたりするので、そうした誤った姿勢にならないように留意しながら、まっすぐ垂直方向に入力できるような援助をする。尻を後ろに突き出し、腰を反らせた状態であれば、それらの部位の緊張を低減させるように援助しながら、真の姿勢を作る。緊張の高まりが見られた場合には、形作りのために動かしている他動的援助を停止し、緊張がやわらぐのを待つ。こうしたやりとりをしながら、最終的には、大地にしっかり体重をかけ、上体をまっすぐに保持でき、身体を左右や前後に動かしても、安定できるようにする。その段階になれば、適切な自己弛緩が可能になったことを意味し、上体の動きだけでなく、認知等の精神発達も活発になり、環境への対応能力も向上する。さらに、膝立ちや立位等の訓練を加えることによって、それらの効果をより実りあるものに成長させることが可能であり、脳性マヒ児をはじめとする肢体不自由には欠くことのできない訓練だと言えよう。

付記:リラクセイション訓練票

注)ご説明

2020年4月7日までここに”訓練票”を掲載していましたが、この票は現在使われておらず、「ボディダイナミクス」を使っているとの貴重なご意見を頂きましたので、削除させて頂きました。

一方、”動作法・ボディダイナミクス”で検索してみたところ、下記の本がヒットしましたので、ご参考でご紹介させて頂きます。

臨床動作法2

前回は「基礎から学ぶ動作訓練」の中から“動作法ってなに? -動作法がはじめての方へ-”をご紹介させて頂きましたが、この中で遠矢浩一先生が推奨されていた本が今回の「臨床動作法の理論と治療」です。なお、遠矢先生は次のようにご紹介されていました。

『現代のエスプリ別冊「臨床動作法の理論と治療(三巻シリーズ第一巻)に掲載されている「臨床動作法の起源と適用」です。ここには、動作法が生み出されてきた経緯について、成瀬悟策先生、大野清志先生、鶴光代先生が対談された逐語録が記されています。これを読んでいただければ一番ですが、ここでは、まず、私なりに熟読して動作法が生み出されるまでの歴史について簡単にまとめてみようと思います。』

この“臨床動作法の起源と適用”は「臨床動作法の理論と治療」の冒頭の座談会のタイトルということになります。

編集:成瀬悟策

出版:至文堂

発行:1992年10月

下記は表紙裏面の上部に書かれている文章です。

『臨床動作法は、ひとのこころの活動と生きる体験をより豊かに生き生きとしたものにさせるための方法である。動作は、「自分が自分のからだに働きかけ、意図どおりの身体運動を実現しようと努力する自己の活動の過程」であり、そこには、生きて今ここにある自己の存在と活動の仕方が展開している。動作による望ましい努力の仕方の体得は、ひとの体験様式と生き方を新たなものへと変えていくのである。この巻では、動作者と援助者を含む、臨床動作法の原理と構造、動作治療訓練の諸法、心理療法としての動作法を展開する。』

目次

座談会/臨床動作法の起源と適用 大野清志、鶴光代、成瀬悟策(司会)

■動作法の由来 -脳性マヒ児との出会い

■病院の「機能訓練」

■催眠法による取組み

■動作測定や催眠訓練をテレビ放映

■医療の側の反応

■脳性マヒ児の訓練キャンプ

■心理リハビリティション

■機能訓練と動作訓練の論争

■教師が「養護・訓練」を -文部省指導要領の改訂

■動作訓練キャンプの初期

■自閉症児に適応

■分裂病への挑戦 -姿勢を直す

■ノイローゼの治療

■自己軸世界の成立

【臨床動作法】

心理療法における体験治療論

・はじめに

・体験に関する心理療法

・体験の対象と内容の仕方

・来談者の『仕方』への臨床的かかわり

・体験治療論的方法の効果について

臨床動作法の心理構造

・動作法概説

・臨床動作法

・動作法による治療的体験の諸相

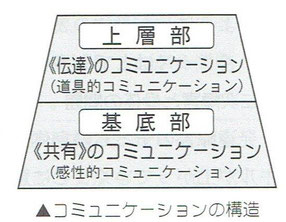

動作法におけるコミュニケーション -コミュニケーションの視点から動作法を考える

・コミュニケーションとしての動作

・メッセージおよび媒体としての動作

・トレイニーにとっての動作法のコミュニケーション

・トレイナーにとっての動作法のコミュニケーション

【肢体不自由動作法】

肢体不自由児・者の臨床的問題 -治療訓練の原理

・はじめに

・脳性マヒ児・者の動作

・動作訓練

・課題動作

・訓練関係

・臨床的問題

・おわりに

リラクセイション治療訓練法

・肢体不自由

・脳性マヒの特徴とその対応

・リラクセイション治療訓練法

・自己制御とリラクセイション治療訓練法

単位動作治療訓練法

・単位動作

・単位動作の内容

・動作学習における単位動作の意義

・単位動作の目的

・単位動作による訓練

タテ系動作治療訓練法

・はじめに

・タテ系訓練の考え方

・タテ系訓練の方法

歩行動作治療訓練法

・はじめに

・足の置きかた

・足で大地を踏み締めて立つ

・片足で踏み締める

・踏み出し

・歩行

【治療動作法】

心理療法における身体的アプローチ

・はじめに

・身体的アプローチのアプローチ

・心理療法にさりげなく身体的アプローチが取り入れられているアプローチ

・身体プロセスと精神療法とを並行して、または同等に扱うアプローチ

・身体プロセスの変容を主に目的とした方法

・まとめ

治療動作法(動作療法)の心理治療原理

・治療動作法(動作療法)

・心理治療としての体験原理

・治療動作法における体験原理

現代人とイメージと身体

・現代社会の特徴

・競争という病

・映像の氾濫 -実感の乏しさ

・押しつけられたファンタジー

・きっちりしないとやっていけない

・強迫パーソナリティ、アレキシシミア、タイプA

・ファンタジーに乏しい

・からだと切り離された自己

・突然死と過労死

・コモン・センス -共通感覚

・体性感覚の回復

・イメージとしての身体

・リアリティとしての身体

家族療法と動作法

・はじめに

・家族療法と動作法の接点

・相互作用の重視

・全体と部分

・抵抗の活用

・チーム・アプローチ

・治療記録の重視

・家族動作法の可能性

カウンセリングと動作法

・はじめに

・ケース

・メタファーを越えて

神経症者への動作療法

・はじめに

・動作課題の設定

・治療過程

・おわりに -適応の努力の表われとしての動作

精神病者への動作療法

・動作療法の特徴

・動作療法の進め方 -見当づけの実際

・動作療法でみられる変化・効果

【ケース研究】

過呼吸症候群への適用

・はじめに

・症例

・考察

強迫神経症者 -強迫神経症者に対する動作法

・はじめに

・事例報告

・第一期

・日常生活の様子

・第二期

・日常生活の様子

・第三期

・考察

動作法による書痙の治療例

・運動性神経症

・なぜ書痙に動作法なのか

・本事例の背景

・書字動作の訓練と評価

・心理的問題の発生と処理

・書字動作の改善だけで良いのか

心身症者

・はじめに

・ケースの概要

・面接経過

・考察

・おわりに

慢性分裂患者のケース

・はじめに

・ケース経過

・おわりに

神経症性うつ病者へ -自己への対面と自己の限界への気づき

・はじめに

・事例

・考察

神経疾患を疑われた歩行不能者

・はじめに

・ケース

・考察

精神分裂病の患者に対する動作法の適用

・はじめに

・精神分裂病と姿勢・動作について

・動作法の実際

・おわりに

失語症者へのスピーチセラピー

・はじめに

・事例

・考察

他技法との併用

・事例

・初回面接で話し合った解決のための方針

・面接の進め方と練習プログラム

・練習経過と症状の変化

・考察

ブログは【臨床動作法】の一部と、【肢体不自由動作法】からになります(目次の中の黒字部分)。

●臨床動作法2:【臨床動作法】動作法におけるコミュニケーション -コミュニケーションの視点から動作法を考える/【肢体不自由動作法】肢体不自由児・者の臨床的問題 -治療訓練の原理

●臨床動作法3:【肢体不自由動作法】リラクセイション治療訓練法

●臨床動作法4:【肢体不自由動作法】単位動作治療訓練法

●臨床動作法5:【肢体不自由動作法】タテ系動作治療訓練法

●臨床動作法6:【肢体不自由動作法】歩行動作治療訓練法

【臨床動作法】

動作法におけるコミュニケーション -コミュニケーションの視点から動作法を考える

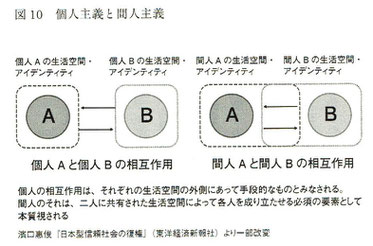

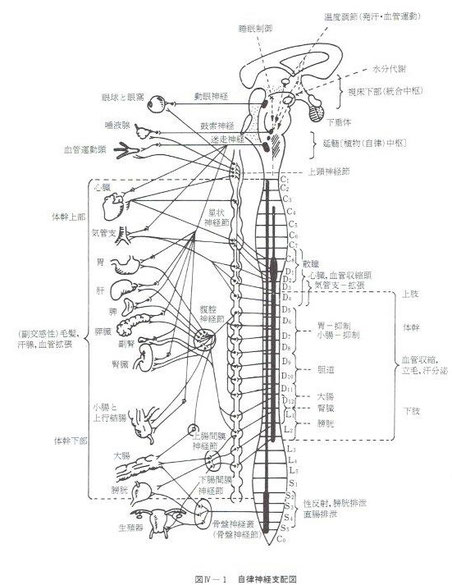

1.コミュニケーションとしての動作

脳性マヒ児の動作不自由の改善方法として提唱された動作法は、現在では脳性マヒ児をはじめ自閉症、重度重複障害児等の発達援助、そして心身症のクライアントや精神障害者の心理療法にと、訓練・治療法として幅広く用いられている。動作法はトレイナー(治療者)とトレイニー(クライアント)とが互いの体に直接に触れ、両者の動作を使って訓練あるいは治療を行う技法である。動作法ではトレイナーとトレイニーの間に動作によるコミュニケーション-動作コミュニケーション-が交わされる。そこで、本稿では動作法の中でも障害児に用いられている訓練を中心として、動作コミュニケーションの果たしている役割を明らかにしたい。

コミュニケーションには四つの要素がある。それは①情報を伝える送信者(誰が)、②その情報を受け取る受信者(誰に)、③伝達されるメッセージ(何を)、そして④メッセージを搬送する媒体(どのようにして、伝達手段は何か)である。動作法のコミュニケーションではこの四要素は次のようになる。すなわち、①、②トレイナーとトレイニーは送信者、受信者の両方の役割を演じている。③メッセージは「正しい動作」を作るためにトレイナーが伝える課題としての動作と、それに対するトレイニーの反応としての動作である。④メッセージの媒体としてトレイナー自身の体の動き-動作-とトレイニーの体の動き-動作-が用いられている。

ここで脳性マヒ児の「膝立ち」訓練を例に、動作法のコミュニケーションを説明してみよう(図1参照)

画像出典:「臨床動作法の理論と治療」

トレイナーはまず送信者としてとトレイニーに対し動作課題のメッセージ(「上体をまっすぐに立てて、腰を前に動かしてみよう」)を伝える。言葉をかけることもあるが、主要な媒体はとトレイニーを支えるトレイナーの手や足の動きである。課題を受信したトレイニーの多くは、はじめ尻(腰)を後ろに残したまま、胸だけを前に出し、背中を反らせるという動きをする。トレイニーはこの動作で「私は体を前に動かしたいのだけれど、どうしたらいいか分からない。倒れそうで恐い。」というメッセージを発していると言える。トレイナーはこのメッセージを受信し、今度は「私が支えているから、このあたりをこの方向に動かしてみよう。」というメッセージをやはりトレイニーの体に触れたトレイナー自身の手や足の動きで送り返すのである。

4.トレイナーにとっての動作法のコミュニケーション

動作法で用いられている動作コミュニケーションは、トレイニーの側ではトレイナーが呈示する訓練課題を受取り易い、すなわちトレイナーの側からは訓練課題を伝え易いコミュニケーションであるといえる。ここではトレイナーの側から見た動作コミュニケーションをもう少し詳しく検討することにしよう。

二宮は長期(四年三月)の動作法による訓練を伝い、一見目立った変化がないように見える重度障害児の事例を報告している。トレイニーは訓練後も一見目立った変化がない(一人で座れない、頸もしっかり座らず、寝返りもできない等)ように見えた。しかし、二宮は、トレイニーがトレイナーの僅かな支えで座れるようになったこと、トレイニーがトレイナーの援助の中で少しずつではあるが発達していることを確認した。トレイニーの目立たない発達にトレイナーが気づいたのは、トレイナーが訓練課題の呈示および姿勢の支持を、言葉や器具などを使って行うのではなく、トレイニーに直接触れてトレイナー自身の動作で行っているためであろう。動作コミュニケーションを用いる動作法はトレイナーがトレイニーの発達上の変化を見つけやすい方法である。

山内は、「遠くから見ているうちは『寝たきり』と思っていたトレイニーに座位訓練を行うと、このトレイニーが頸をあげよう、腰を動かそうと努力しているのが分かります。」と述べて、動作法を行うトレイナーはトレイニーに対する動作援助を行う中でトレイニーへの理解が進むと言っている。トレイニーの発達とトレイナーの援助との関係も図2のように考えられる。

画像出典:「臨床動作法の理論と治療」

一般に障害児の動作を外から見ているだけ(訓練前)のトレイナーは領域Bを認識することができずに、動作可能な範囲を狭く評価しがちである。これに対し、動作法でトレイニーに動作援助をしているトレイナーはトレイニーの動きを単に調べるのではなく、トレイニーに正しい動作をするための援助をするので、動作をしようとする意欲の存在やトレイナーの援助があれば動かせるところを見出すことができるのである。そして、領域Bの動作は訓練によりトレイニーが一人でできる動作になり、領域Aが拡大される。トレイナーはトレイニーの援助をすることによってトレイニーを理解するのである。

ところで、動作法の動作コミュニケーションが効果的に行われるかどうかはトレイナーの熟練度と相関があると思われる。例えば、動作法を行うときに初心者トレイナーはトレイニーの動作の一部だけに注目してトレイニーの状態を誤って判断してしまうことがある。始めに述べた「膝立ち」の例では、トレイニーが「胸を前に出し、腰を後ろに引いている」とき、初心者トレイナーは胸が前に出ているところだけに目が奪われ「正しい動作をしている」と誤って認知することがある。反対に腰を引いているところにだけ注目して「課題を行おうとする意欲が無い」と判断してしまい、トレイニーの不安や動かし方が分からないことについての正しい理解ができていないこともある。

田中は熟練したトレイニーとの間にとるコミュニケーションの違いを検討した。その結果、熟練者は初心者に比べトレイニーとの双方向的コミュニケーションを量的に多く成立させていることが分かった。また、熟練者はトレイニーが持っている固有の誤動作パターンの抑制、正動作促進、支持・補助の変更・修正等の援助行為の出現頻度が多かった。これらの結果から、トレイナーが熟練するにつれてトレイニーとのコミュニケーション構造は一方的から双方的になり、熟練者はトレイニーの状況に合わせた援助行為を行うようになると考えられる。

動作法においては動作はメッセージであり、媒体でもある。我々は一般的に言語コミュニケーションについては「話し方」「聞き方」「書き方」という教育・訓練を受ける機会が多いが、動作コミュニケーションについては訓練の機会が少ない。そのために動作をメッセージや媒体として使う方法を十分には獲得していないことが多い。従って、動作法ではトレイナーはスーパーバイザーの指導のもとに研修を重ねて動作コミュニケーションを学ぶ必要がある。それによって、トレイナーは適切なメッセージを送ったり、トレイニーの発するメッセージを正しく受け取ったりすることができるようになる。

動作法を指導するスーパーバイザーはトレイナーのトレイニーとの相互作用のプランニング、モニタリング、評価等を援助する。このスーパービジョンにおける動作コミュニケーションの指導の過程については別の機会に述べたいと思う。

【肢体不自由動作法】

肢体不自由児・者の臨床的問題 -治療訓練の原理

1.脳性マヒ児・者の動作

脳性マヒは、出生前後に生じた脳損傷のために筋・運動系のコントロールの障害は、具体的には、座る、立つ、歩くといった姿勢制御や、書字、物を掴むといった手指の機能の障害に現われる。成瀬は、脳性マヒ児・者の筋・運動系のコントロールに心理学的要因がいかに関与するか、この障害の改善に心理学がどのような貢献をするか、を解明することによって、それまでの我が国の心理学があたかも意識的に避けてきた感のある「ヒトの運動」の問題を考察することを試みた。

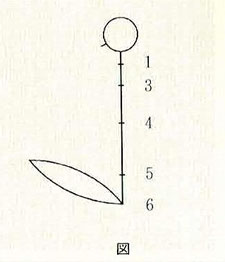

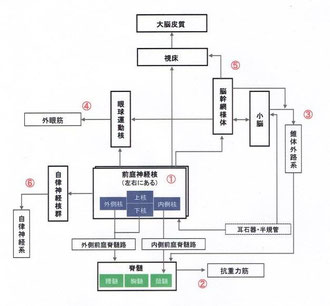

その端的な発想は、「動作」という概念である。この「動作」は、自分の意図通りに身体運動を実現していく努力の過程と定義されるが、これを動作図式で示すと図1のようになる。

この図では、<意図>によって生起した自分の身体を動かそうとする<努力>を、<運動中枢>に働きかけ、結果として、<身体運動>を生じさせるというモデルであり、このプロセスを「動作」と呼ぶ。すなわち、左の回路は動作過程であり、右の回路は身体運動の生じる生理的過程とされる。

脳性マヒ児・者は、基本的には、筋・骨格系に欠陥があるのではなく、動作過程に困難を生じ、いわゆる、身体は動くが思い通りには動かせないところに本質的な問題の所在がある。すなわち、動作過程の中で<努力>の仕方が不適切なため、身体運動として生起させることが困難であるとされる。

整形外科学が筋・骨格系を、神経生理学が脳・神経系を問題にすることに比べ、臨床動作法では、心理的過程である「動作」を問題とし、脳性マヒ児・者の身体を動かす主体の制御活動に焦点をあて、動作<努力>への援助を訓練の基本とした。そのため、脳性マヒ児・者をはじめとする肢体不自由者へのアプローチは、動作訓練と称されている。

2.動作訓練

脳性マヒ児・者の動作困難を形成している主たる原因は、身体の各部位に生じる不当な筋緊張とされる。この不当な筋緊張は、脱臼や各関節の拘縮を引き起こし、更に側彎等の姿勢の歪みを生むことになる。この不当な筋緊張に対し、動作訓練が初期に重視したのは、リラクセイションという技法であった。しかし、ここで用いるリラクセイションは、身体の力が抜ければ良いという発想ではなかった。先の動作図式からすれば、自分で自分の身体の力を抜くという<努力>のプロセスが最優先され、例えば、他者に身体を揺さぶられる、他者が他動的に関節を屈伸するというように、主体が関与せずに身体の力が抜けても、それはリラクセイションとは呼べない。あくまで、他者の援助を受けながらも自分で力を抜くという<努力>のプロセスを介在させることが、動作の獲得の第一歩である。また、このリラクセイションは、自分の身体の緊張した部位に注意をあてさせるという役割をもち、脳性マヒ児・者のようにボディ・イメージの確立が困難であっても、身体への気づきを焦点化させることに非常に効果があった。

しかし、リラクセイションは、あくまで身体を動かすという「動かし方」が分かるための方策であり、その目的は、「動かす」ための「努力の仕方」が分かることであり、それが、具体的な姿勢・動作の獲得、改善へ繋がることが大切である。

3.課題動作

リラクセイションという技法に加え、「タテ系」という発想が強調され始めたのは、1980年代の後半であった。姿勢・動作の獲得、改善のためには、力を抜いておかねばならない身体部位と同時に、力を入れておかねばならない身体部位を明確化することが重要である。一定の姿勢を保持するためには、関節を屈げ、伸ばし等が必要になってくるが、抗重力姿勢の中での屈げ、伸ばしという動作は、地面に接している身体の部位を起点に、「踏みしめる」、「踏み付ける」という動作が可能でない限り用をなさない。例えば、あぐら座位では、躯幹を伸ばす方向へ力を入れるためには、地面に着いている尻で踏みしめる、膝立ち位では、膝で踏みしめ、大腿部に力を入れる、立位では、足の裏で踏みつけ、膝や股関節を伸ばすという動作を行う。こうした、力を入れる方向や大きさを明確化することによって、タテ系動作訓練は、あぐら座位、膝立ち位、片膝立ち位、立位での動作課題を微細化していった。

脳性マヒを含む肢体不自由児・者の障害は、運動発達上の大きな節目である座位、膝立ち、立位、歩行等にあるがタテ系動作訓練では、これらの動作の獲得、改善を重要な課題として、そのための理論、技法を初期の動作訓練の経験を踏まえて発展させてきた。それによって、訓練内容は、高度化、緻密化され、技法の上では「誰にでもすぐに出来る」という安易なものではなくなっている。

臨床動作法1

「脳性まひ児の発達支援」という本からスタートした、脳性まひ児への施術のための自己学習も、終盤を迎え、締めくくりは以前から注目していた動作法について勉強することにしました。なお、動作法については、2016年12月に“動作法について”、翌月2017年1月に“動作法(姿勢の不思議)”というブログをアップしていますが、これらは動作法の表面に触れた程度であり、理解ということからは程遠いものでした。そこで、特に動作法の理論や実践という点を詳しく知りたいと思い、3つの本を選びました。

●「基礎から学ぶ動作訓練」

●「臨床動作法の理論と治療」

●「動作訓練の理論 脳性マヒ児のために」

3番目の「動作訓練の理論 脳性マヒ児のために」は成瀬先生が作られた各訓練段階の【動作訓練票】をご紹介しているだけですので、ブログとしては「基礎から学ぶ動作訓練」と「臨床動作法の理論と治療」からとなります。

なお、動作法は正式には臨床動作法と呼ばれています。そして臨床動作法は1976年に発足した「日本リハビリティション心理学会」さまによって大きく発展してきました。

会則の第2章、第3条に目的が明記されています。

『第3条 本会はリハビリテイション心理学及びこれに基づく学術の発展を図り、教育、福祉、文化の向上に寄与すると共に、合わせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。』

「基礎から学ぶ動作訓練」のはしがきを拝見すると、この本の内容は今までに発行された『ふぇにっくす』(1971年創刊)という冊子に掲載された論文や解説の中から再録されたものとなっています。

左は最新版とされている75号の表紙です。

ブログは第一章 動作法の基礎知識の中の、動作法ってなに? -動作法が初めての方へ- の部分を書き写したものになります。

目次

はしがき

第一章 動作法の基礎知識

動作法ってなに? -動作法が初めての方へ-

形を整える -「おまかせ脱力」と「形づくり」-

「おまかせ脱力」「形づくり」「魂を入れる」

第二章 脳性マヒ児のための動作法

坐位訓練Ⅰ

坐位訓練Ⅱ

膝立ち訓練Ⅰ

膝立ち訓練Ⅱ -膝立ちの姿勢が全く保持できない子の訓練-

膝立ち訓練Ⅲ -タテの姿勢が完全にできていない子の訓練-

片膝立ち訓練

立位訓練Ⅰ

立位訓練Ⅱ

歩行訓練

第三章 様々な障害への動作法の応用

自閉的なこどものための動作法

知的障害児のための動作法

ダウン症児のための動作法

筋ジストロフィ者のための動作法

青年・成人のための動作法 -訓練の意味・あり方・問題点-

障害高齢者のための動作法

登校拒否児及び学校不適応幼児のための動作法

こころを癒す動作法

PTSD(心的外傷後ストレス障害)への動作法

第一章 動作法の基礎知識

動作法ってなに? -動作法が初めての方へ-

最近、「動作法と動作訓練は、同じ訓練ですか、違うのですか」といった質問をよく聞きます。動作法で用いられることばには、このほかにも、「努力」「タテ系」「体験」などなど、臨床動作法をはじめて経験されるお母様方や先生方には、意味の分からないことばがたくさんおありのことと思います。訓練技法だけでなく、肢体不自由から精神分裂病にいたるまで広い範囲で適用され、だんだんその考え方が複雑化(洗練?)してきた今、これらの疑問は、出るべくして出てきたといえるでしょう。そこで、今回、これらの用語や技法が生み出されてきた動作法の歴史について触れながら、動作法についての大まかなイメージをつかんでいただければと思い筆をとりました。

さて、歴史といっても私も未だ十年そこそこしか訓練に携わっておりません。動作法三十年の歴史について正しく理解するには、成瀬先生に、じかに伺うのが一番ですが、さて、どうしたものかと悩んでいましたら、この上ない本をみつけました。それは、現代のエスプリ別冊「臨床動作法の理論と治療(三巻シリーズ第一巻)に掲載されている「臨床動作法の起源と適用」です。ここには、動作法が生み出されてきた経緯について、成瀬悟策先生、大野清志先生、鶴光代先生が対談された逐語録が記されています。これを読んでいただければ一番ですが、ここでは、まず、私なりに熟読して動作法が生み出されるまでの歴史について簡単にまとめてみようと思います。

昭和三十三年四月、東京教育大学(現、筑波大学)に、肢体不自由児のための桐ヶ丘養護学校がはじめて作られ、現、大妻女子大学教授、大野清志先生が赴任されました。しかし、大野先生によれば、その当時、肢体不自由児のもつ運動障害に対しては、病院での「機能訓練」と称される訓練しか行われておらず、それは学校教育の対象とはされていませんでした。具体的には、足をしっかり踏めないこどもに対しては、砂袋をつけさせ、その重さで足を地面に押さえつけたり、バネを引っ張って屈がった腕を伸ばすなどが行われていたようです。

そのような状況にあった昭和三十八年、国立身体障害者リハビリティションセンターの小林 茂先生が脳性マヒの二十歳ぐらいの女性に催眠をかけてみたところ、生まれつき屈がっていた五本の指を伸ばせるようになって、ミシンやアイロンがけができるようになったそうです。ここで、催眠について詳しく説明することはできませんが、催眠状態でからだが動いたということは、これまでは、動かし方が分からなかった、あるいは、不適切な動かし方をしていたということができます。

これをきっかけにして成瀬研究室での脳性マヒの研究が始まります。まず、当時、九州大学大学院生であった、現、九州大学教育学部教授、大野博之先生が筋電図を指標にしながら催眠と脳性マヒのからだの動きの関係性について検討しました。その結果、筋電図が大きく振れるほど緊張していた手が、催眠によって筋電図が振れなくなるほど力が抜けてしまったのです。』

さらに、昭和四十一年、成瀬研究室で「催眠法による脳性マヒ者のリハビリティションに関する研究」を行い、催眠で脳性マヒが改善されることが明らかになってきて、よく四十二年、一月四日から八日間の集中訓練を聖ルチア病院で行い、三月後半には現在のキャンプ方式で十日間の訓練を行ったようです。その後、朝日キャンプ、聖ルチアキャンプを重ね、昭和四十七年に福岡県朝倉郡夜須町に「やすらぎ荘」が作られたので、キャンプが定着しました。

「やすらぎ荘」の”ごあいさつ”(理事長メッセージ)の冒頭部分をご紹介します。

『やすらぎ荘は、4月に開所47年を迎えました。多くの方々のご援助とご協力のたまものと感謝しています。

本来、俳優の故・森繁久彌さんたちによって、全国でも例を見ない心身障がい児(者)療育訓練施設として、夜須高原に産声を上げました。以来、脳性まひ児の機能回復訓練と情緒障害児などの療育訓練を中心に活動をしてまいりました。

利用者は、九州はもとより全国から集まります。特に春と夏の動作法研修会には、アジアなど諸外国から研修生が参加します。

年間延べ約6千人の利用者があり、開所からの利用者は3月末で44万余を数えました。同時に、やすらぎ荘はご家族にとっても、お互いの生活を語り合い、励まし合う「やすらぎの場」となっております。』

そうしたなかで、からだの動きの悪さは、脳の障害、病変によって「からだの動かし方」を誤った形で身につけた結果であることが分かってきました。つまり、脳性マヒの動きの問題を心理的な問題として捉えたのです。

昭和四十六年に学習指導要領の改訂で、「養護・訓練」という新領域が設定され、学校の教師が肢体不自由の連動機能の向上のために関わることができるようになりました。そこで、心理学的に人の動きを捉え、人の主体的活動を重視する訓練法の考え方が教育にぴったりであるということで特殊教育の世界に、動作法が定着していったのです。

さて、動作法が脳性マヒ者に対する催眠の適用をきっかけにして生み出されてきたこと、その考え方の基本は、肢体不自由児のもつ運動障害を心理学的問題として捉えること、そしてそのような考え方ゆえ、学校教育の分野に定着してきたことがお分かりいただけたことと思います。では、動作法の具体的な中身はどのようなものなのでしょうか。

現在、動作法は正式には「臨床動作法」とよばれます。簡単にいうとこれは動作を課題にしながら脳性マヒなどの肢体不自由、自閉症、多動、分裂病、高齢者の運動障害など様々な状態の改善のために適用される方法の総称と考えていただいて結構です。大原則は、人の動きというものは、その動きを実現しようとする当人の「努力」によって生み出されているという考え方です。人がある一つの動きを行おうと「意図」し、その動きを達成するための「努力」があって、はじめて「身体運動」が生起するという流れ、この一連の流れを「動作」とよびます。繰り返すようですが、「動作」とは、人の主体的活動の成果であって、主体的活動が伴わない物理的な「運動」(例えば、大人がこどもの足首を強制的に屈げ伸ばしする)とは本質的に異なるものと考えます。もっといえば、たとえ外から見て「運動そのものが見受けられなくても」こどもの主体的な自己活動がそこで展開されていれば、「動作」と考えてよいのです。

つまり、大切なのは動作を遂行しようとする過程で、こどもがどのような「体験」をしているかということです。

「意図」「努力」「身体運動」「動作」と出てきたと思ったら今度は、「体験」かと用語の多さに気持ちが打ち沈んでこられたかもしれませんが、ここが重要なところですので、もうしばらく勘弁してください。例えば、脳性マヒのお子さんの膝の緊張が強くて膝を伸ばす訓練を行っていたとします。この時、そのこどもは、膝を伸ばそうとなんらかの努力をするでしょう。しかし、膝が逆に曲がってしまったりなどの意図と一致しない動きが生み出されるかもしれません。大事なのは、この時、そのこどもがいったいどのような動かし方をし、その時のからだの感じをどのように感じとっていたかということなのです。また、自閉症のお子さんとお母さんがいっしょに、腕を上げていく課題を行っていると、お子さんが伸ばしていた腕を、突然強く曲げたとしましょう。この時大切なのは、腕が曲がったということそのものではなく、腕を上げていくその過程、曲げた時のその瞬間に、お子さんがお母さんとの関わりのなかで、腕の動きをどのように感じ、また、どのように動かそうとしていたのかということなのです。

このように「体験」を重視することは、マン・ツウ・マンで訓練を遂行していく上で重要な意味をもちます。なによりもまず、こどもの体験の仕方に目を向けるということは、必然的に大人(トレーナー)本位の強制的訓練を排除します。いろいろな訓練法や指導法が存在する現在、例えば脳性マヒ児の股関節がかたく、伸ばせない状態のとき、こどもが泣こうがわめこうが、必要だからガンガン弛緩訓練を押し進めるやり方を少なからず耳にします。これは、こどもの股関節が弛むという物理的な現象しか目標としていない訓練のしかたです。股関節が「弛む」ことではなく、こども自身が股関節を「弛める」ことを目標にすれば、当然の結果として、トレーナーは、こども自身が「どのように股関節を弛めようとしているのか」とか「どんな時に力を入れてしまうのか」などといったことどもの努力の仕方に注目するでしょう。これこそがこどもの「体験」を重視した訓練なのです。

そうすることによってさらに、動作の過程におけるこどもの心の活動のあり方をみるだけでなく、動きからこどもの心の活動状態を予測するようなトレーナー側の視点とか態度とかいったものが生まれてきます。例えば、私たち大人でも、偉い人の前に立って心が緊張している時には肩に力が入ったり、手をもじもじさせたり、下を向いてしまったりするでしょう。まさしく、心の活動状態がからだの動きとして現れてしまった好例です。トレーナーが、こどもの示す動きからこのような心の状態を理解しようとする構えが培われることも「体験」を重視することからもたらされるのです。

さて、ここまでで、動作法では「体験」が非常に大切にされることが分かりました。では、いったいどのように「体験」を重視した訓練が展開されていくのでしょうか。

先ほど、臨床動作法とは、動作を用いて様々な症状改善のために用いられる方法の総称であることを述べました。しかしながら、歴史の部分でもお分かりのように、臨床動作法は脳性マヒ児を中心とする肢体不自由に対して適用されたところから現在の発展をみてきました。そこで、脳性マヒ児に対する動作法についてみてみましょう。

繰り返しになりますが、動作法では脳性マヒ児の「からだが動かない」ことは、筋や骨格、あるいは神経系などの生理的欠陥によるものとはみません。「意図」-「努力」-「身体運動」の図式が示すように、「努力の仕方」が不適切であったり、それをこども自身が分からないためであると考えます。従って、一言でいえば、「先生といっしょに適切な努力の仕方を学習しましょう」ということが脳性マヒ児の動作法であるといえます。決して、「トレーナーが努力する」のではありません。脳性マヒ児のからだは、不適切な力の入れ方のため、しばしば、足首、膝、股関節、体幹部などに強いかたさがみられます。このかたさを弛めようと先生が、せっせと汗水たらして力を入れてもダメなのです。大切なのは、こども自身が課題動作を達成するために、なんらかの「努力」をすることが前提であるということです。からだが訓練によって動かせるようになったとすれば、それは「トレーナーの努力のたまもの」ではなく、「こども自身、適切な努力の仕方が分かった」のであって、トレーナーは「適切な努力のしかたが分かるように上手に援助した」のです。このことを再確認した上で、訓練内容をみてみましょう。

まず、課題動作です。基本的には、坐位、膝立ち、立位、歩行の四つの課題がこどもの状態に応じて選定されます。まだ、お坐りのできないこどもであれば坐位課題から順に歩行まで訓練を進めます。膝立ちはできるけれどうまく立つことができない、という場合などにはいろいろと訓練課題が考えられます。しっかりと足で台地を踏みしめることを練習するなら立位のなかで行われますし、股関節の上手な使い方を練習するなら膝立ちに戻って訓練を進めます。腰周辺の動かし方が充分でなければ坐位まで戻ることもありえます。この説明でおわかりのように、坐位、膝立ち、立位、歩行というのは坐るための訓練、膝立ちするための訓練、立つための訓練などと一義的に捉えられるものではなく、むしろ、個々のこどもにとって必要なからだの部位の動かし方を学習するために選択される最も適切な姿勢と考えた方がよいように思います。

ところで、坐位~歩行の四つの姿勢を心のなかに思い描いてみて下さい。一つとして、からだを横にした姿勢はないことにお気づきでしょう。全ての姿勢が「タテ」なのです。さて、また、新しい用語の登場です。「タテ系」です。

からだをタテることには、どのような意義があるのでしょうか。赤ちゃんは最初、頸も坐らずいつも寝たままにすごします。手の動きや足の動きも未だどことなく反射的で、外界に関わるといっても、目の前にぶら下がっているガラガラなどに触れる程度です。やがて、手に触れたものを握るようになり、口でしゃぶったりして探索活動はより高次なものにはなりますが、やはり、まだ赤ちゃんの世界は与えられた物、身の回りにある物しか活動の対象にはなりえず、そういった意味で、かなり受動的です。

ところが、お坐りができ、はいはいを始め、お誕生日を過ぎる頃に歩き始めるや否やこどもの心の活動は活発化してきます。興味のある対象がある場所に自ら移動して、対象を手にし、なめたり、叩いたり、投げたり、つまんだり、自分なりに調べあげます。外界に積極的・能動的に関わり始めるのです。これがこどもの心の世界に大きな影響を及ぼします。まず、物を立体的に見ることができるようになります。つまり、遠近感が分かるようになってきます。さらに、自分を基準にして物の動きを認識できるようになります。これは、からだをタテて外界に関わることの効果なのです。動作法がタテを重視するのは、このようにタテになる動作系が<ひと>にとって何よりも必要な生き方であると考えるからです。

一つの訓練法においては、訓練の対象となった障害に応じて技法がより良いものに変化して当然です。実は動作法もそのような変化をとげてきました。かつて、訓練の対象となったこどもたちの多くは、からだのかたさを弛めること(リラクセイション)で充分に効果をあげることができ、からだの動きを改善することができました。しかし、だんだんと障害が重度化するにつれ、からだのかたさをとることだけで対応しきれなくなってきました。弛めても立つことはできないし、ましてや、坐ることもできないこどもたちが増えてきたのです。考えてみれば、リラクセイションは、反ったり曲げたりなどの誤動作を修正することが目的です。からだの動かし方については、訓練課程で焦点づけられていないので、学ぶことが難しいはずです。そこで、もう少し、からだの使い方を重視しようということで、「スパイラル方式」と呼ばれる訓練手続きがとられ始めました。

これは、まずはじめに、膝立ちや立位などの、ある課題動作をこどもに行わさせてみて、膝や足首や股関節などのかたさがその動きを妨げているようであれば、かつてのリラクセイションの技法を用いて弛めます。動かしやすくなったところで、からだの使い方訓練にはいります。使い方の学習過程で、未だ、からだのかたさが動きを妨げているようであれば再度弛めます。このように行っては戻り、行っては戻りを繰り返すような手続きだったので、スパイラル方式(らせん式という意味)とよばれました。

確かに、以前と違ってからだの使い方を重視しましたので、力を入れにくい重度のこどもたちに対する訓練効果がみられ始めました。しかし、また、ある事実に気づかされたのです。それは、からだのかたさは、からだの動かし方が適切になるにつれて、みられなくなってくるということです。つまり、誤動作を修正してから正動作を獲得させるのではなく、直接、正動作を獲得させる方法が最も効果的ですし、こども不在・トレーナー中心の力任せの訓練に陥る危険性もないということが明らかになってきたのです。そこで登場したのが、「タテ系動作訓練」です。

それでは、「タテ系動作訓練」について話を深めてみましょう。

まず、手順です。課題は先にも説明しましたように坐位、膝立ち、立位、歩行です。はじめに、形を整えます。坐位なら坐位、膝立ちなら膝立ちと、課題となる動作がうまく行われ、完成した時のからだの形を作らせてあげます。しかし、この姿勢はかなりトレーナー側の他動的援助がなければこどもには行うことができません。なぜなら、まだ、こどもは適切な力の入れ方を学んでいるわけではないからです。

形ができたら、「魂を入れる」です。力の入れ方がまだ分からないこどもに適切な力の入れ方を学ばせる段階です。正式には主動化の段階とよばれます。こども自身が動きをコントロールできるようにするのでこうよばれるのでしょう。トレーナーは、「離すよ、離すよ」と言いながら、支えている他動の手の力を弛めて、こどもの力の入れ様をみます。余計な反りや曲げ動作が出ないように援助しながらこどもが自ら適切な姿勢を保持できるようになるまでやりとりが繰り返されます。

タテに力を入れることができるようになってきたら、三番目は、節・分節づくりです。こどもはまだ、坐位姿勢であれば、腰の部分を自由に折ったり、伸ばしたりすることができません。立位にしても、足首や膝を曲げ伸ばしできないのです。そこで、腰、股関節、膝、足首などの目標となるからだの部分以外はまっすぐにしたまま、その部分だけ曲げ伸ばしできるようにしていきます。

この動きを自ら楽に行うことができるようになったら、前、後、左、右のバランスとりの練習に入ります。からだが傾斜したり、あるいは、外から妨害の力が加えられてもタテの姿勢を保つことができるようにする段階です。

このようにタテ系動作訓練は展開されますが、いくつかの基本要領があります。

また、新しい用語の登場ですが、「①-③の原理」です。動作法では、頸を①、肩胛帯(肩甲骨+鎖骨)を②、胸を③、背中を④、腰を⑤、股を⑥というように番号でよびます。ですから、「①-③の原理」は言い換えれば「頸-肩の原理」です。つまり、「頸を立てようと思うなら、頸だけみていてもだめですよ。頸を立てたければ、肩との関係でみて下さい」ということです。さらに、①-③がうまく関係づけられれば、①-③-④の関係づけへ、それができれば、①-③④-⑤の関係づけへと進み、最終的には①-⑥(頸-股)でからだをタテることができるようにしていくのです。

もう一つ、新用語です。それは、「反・屈 対 直の原理」です。これは「反ったり曲げたりなどの動きが出そうになったら、出さずに止めてあげましょう。それからの力の入れ方をタテ方向に切り換えさせてやるのです」ということです。反りや屈曲状態になるのは、そのような方向に力を入れているということなので、トレーナーが他動的にねじったり、反らせたりして修正を加えるというよりも、こども自身の力の入れ方の転換をはかろうというわけです。

少し、長くなってしまいました。もう一度、ここで整理してみます。

●臨床動作法は、動作を用いて様々な症状の改善をはかる方法の総称と考えてよい。

●臨床動作法においては、「意図」-「努力」-「身体運動」という動きの捉え方が大原則で、この過程を動作とよび、物理的な運動とは区別して考える。すなわち、動きを達成しようという主体的活動が重視される。

●訓練課程でこどもがその時その時にどのような「体験の仕方」をしていたのかに目を向けることによって、動作法は展開される。

●タテになる動作系が生きる基本であると考える。

●タテ系動作訓練では坐位・膝立ち・立位・歩行の姿勢のなかで、必要な課題動作を訓練していく。

●タテ系動作訓練では、形づくり→主動化(魂を入れる)→節・分節づくり→バランスとりという手順で訓練が実施される。

●タテ系動作訓練の基本要領として、「①-③の原理」「反・屈 対 直の原理」がある。

以上、動作法が生まれるまでの歴史、動作法の大まかな説明を試みてみました。動作法理解の一助となれば幸いです。

細かいことは、いずれ訓練経験を重ねるうちに実感として理解できてくるはずですので、心配ご無用です。ただ、そのためには、トレーナーとこどもとの「やりとり」を通して、こどものからだの動きを理解するという心構えだけは大切にしていただきたいと思います。やりとりのない訓練は、砂袋やバネと同じです。

(ふぇにっくす 第46号 1994年)

付記:“脳の可塑性”と“心理リハビリティション”

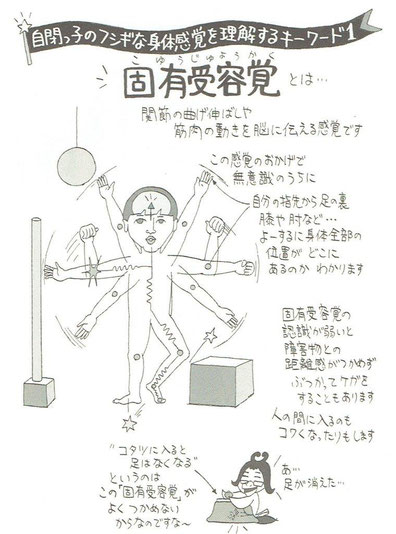

私は「限界を超える子どもたち──脳・身体・障害への新たなアプローチ」という本で衝撃を受けました(ブログ:“アナット・バニエル・メソッド1”)。

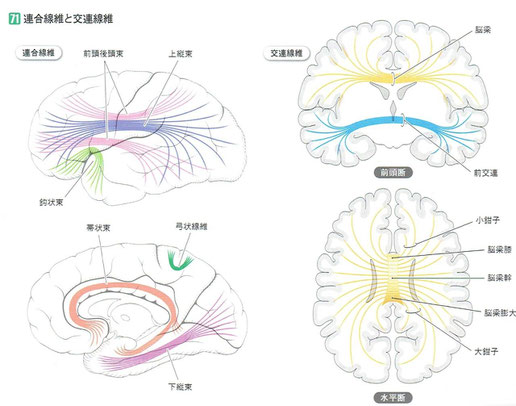

この本に書かれたメソッドは脳の可塑性【脳】に基づくものです。一方、動作法は心理リハビリティション【心】に基づくものです。【脳】と【心】、これは境界がはっきりしない極めて関係の深いものだと思います。もしかしたら、動作法はアナット・バニエル・メソッドの実践編に近いものになるかもしれない。これが動作法を深く知りたいと思った経緯です。

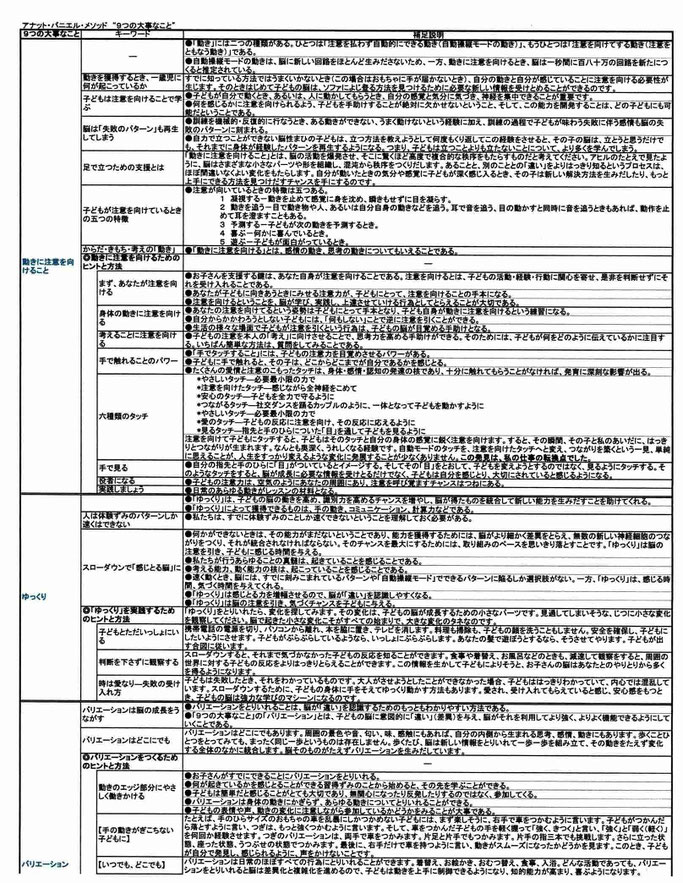

以下の表はアナット・バニエル・メソッドの「9つの大事なこと」をまとめたもので、細かすぎて見る気にならないような資料ですが、特に“動きに注意を向けること”、“ゆっくり”、“気づき”などは動作法でも根幹にあたるようなものだと思うので添付させて頂きました。

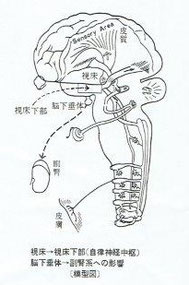

「脳と心?どうなってんだろう」との疑問から、ネット検索して見つけたサイトが以下の2つです。これをみると【脳】は【心】の中心というイメージです。政府と総理大臣のような感じでしょうか。いずれにしても密接な関係であることは間違いありません。

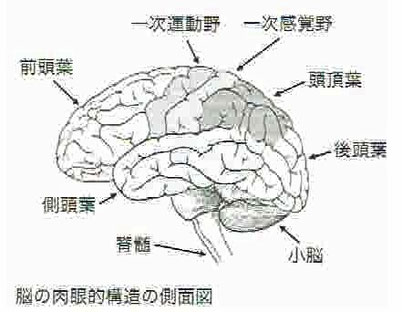

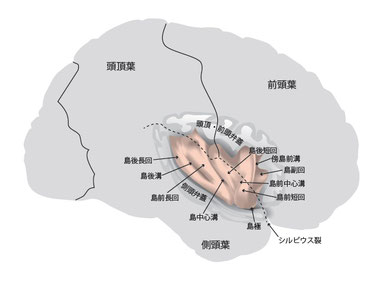

心は体のどこにある?

『「心」を各個人のアイデンティティーを表すものと捉えた場合に、体の中で他の人のもの(あるいは人工臓器)に置き換えられない臓器として「脳」が浮かび上がってきます。そう、その人それぞれの「心」をつくりだしているのは、実は「脳」つまり「脳味噌」なのです。』

『「脳」が損なわれる病気が「心」を変えてしまうということもあります。例えばアルツハイマー病という脳の病気は、主に大脳皮質という脳の部分に存在している神経細胞が失われていくことによって生じます。そのことによって、呆けたり、人格が変わってしまうのです。現在、脳研究者は「心は脳がつむぎ出すもの」と捉えています。別の言い方をすれば、「心は脳の内的現象」です。ここでいう「心」には非常に広い意味の精神活動、すなわち、認知、情動、意志決定、言語発露、記憶、学習などが含まれます。』

心はどこにあるのですか?

『近年の脳研究の成果は,心とは脳であるという言明を強く支持しているようにみえます。これは還元主義という立場です。心理学は脳科学に吸収されてなくなってしまいそうですね。でもちょっと考えてみてください。心の境界はどこになるのでしょう。心が物理的作用だとすると,物理的作用は脳内部にとどまらず,脊髄,末梢神経,感覚運動器官へ,さらに皮膚からそれと接する環境へとつながっています。どこで区切ればよいのでしょう。脳科学者である大谷悟さんは,ためらいながらもこのように言います。「(こころという感じは)からだと環境にまたがって発生・存在している」(大谷,2008, p.226)。心は身体―環境システムの別称である。』

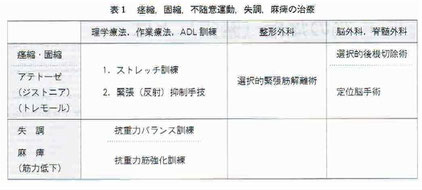

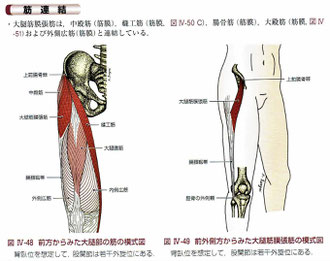

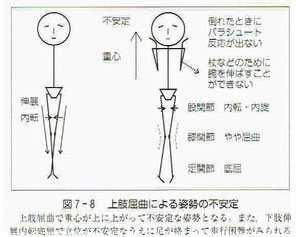

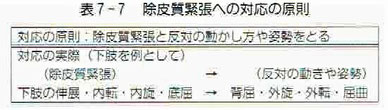

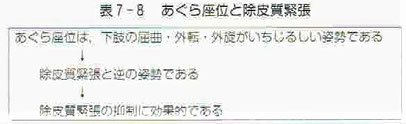

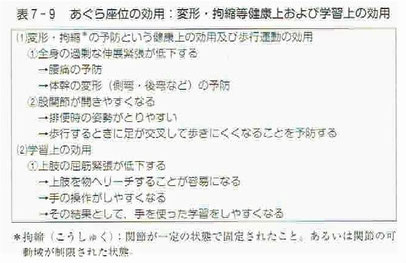

脳性麻痺と機能訓練8

今回は、第3章 理学療法の実際 Ⅳ.ダイナミック訓練の実際 5.立位・歩行機能訓練 になります。

5.立位・歩行機能訓練

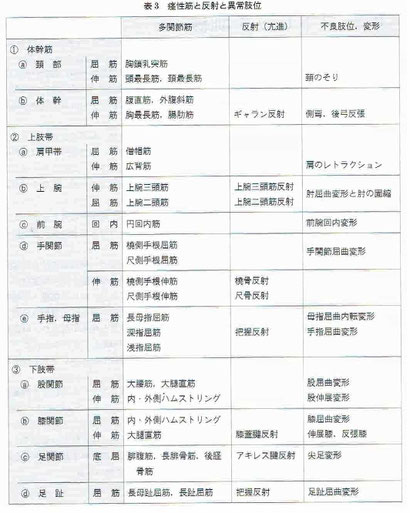

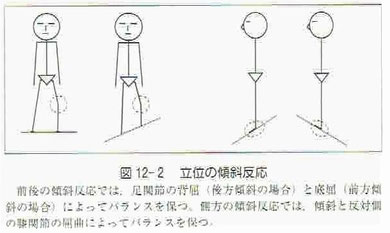

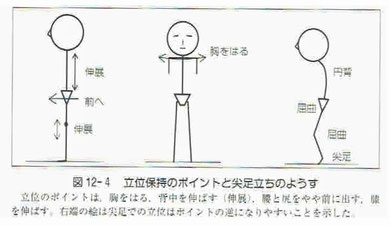

●立位を保持するうえで、必要な条件は以下の4つである。

①股関節の伸展

②膝関節の伸展

③足底荷重

④バランス機能

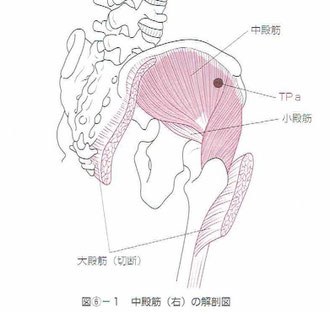

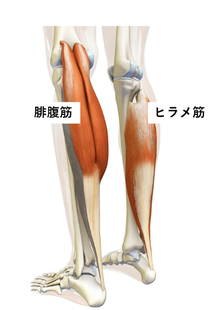

●筋力学的には、股関節は大殿筋の発達・活性化によって伸展し、膝関節は内側・外側広筋の発達と活性化によって伸展する。

●抗重力的足底支持は、ヒラメ筋の発達と活性化によって可能となる。

●立位訓練は、膝立ち、つかまり立ち、椅坐位獲得までを1つのレベルとし、つかまり立位から四点歩行は、次のレベルと分けて考える。

a.つかまり立ちまで

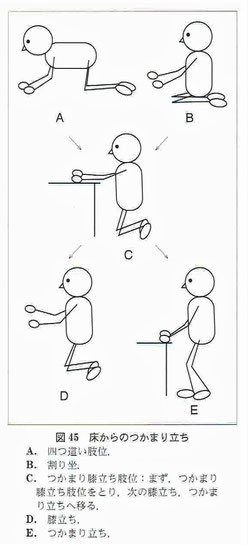

1)膝立ちからのつかまり立位訓練

つかまり両膝立ち

坐位が安定し、四つ這いができるようになると、膝立ち訓練が取り入れられる。正坐出発肢位から(図45-B参照)。両手をテーブルなどで支え、徐々に股関節を伸展位に、さらに膝も90°まで伸展してくる。四つ這い肢位からも、手をテーブルにかけ、つかまり膝立ち肢位になる(図45-A,C参照)。

両膝立ち

つかまり膝立ちが安定すると、徐々に両手は支持として働かず両下肢だけの支持となり、両手支えなしでの膝立ちへ移る(図45-D参照)。

つかまり立ち

膝立ちが安定してくるとテーブルや横バーにつかまり、体重を足底にのせ両下肢起立へ進む(図45-E参照)。両股、両膝を伸展位に伸ばし、両足への支持を増やす。手掌支持立位が望ましい。肩のレトラクション、肘屈曲による引きを起こさないよう、抑制をはかり、つかまり立ちを育てていく。

2)つかまり立ちから椅坐位へ(立位回旋訓練)

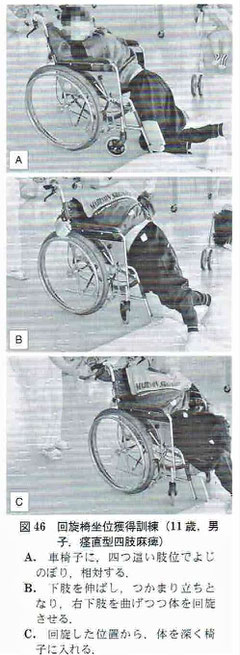

つかまり立ちからの椅子坐り(車椅子、便器)は、ADL上、最重要なテーマである。この動きでは、相対した椅子に体を180°近く回旋して坐るために、下位体幹から股関節にかけての回旋が必要となる。

患児の前に台を置き、この台を両手でつき、つかまり立ちする。上肢で体を浮かせつつ下部体幹を回旋させ、回旋方向の股関節と膝関節を屈曲させ、殿部を台にのせる。術者は骨盤部を持って下部体幹の回旋を誘導する。台の高さは、低いものから始め、だんだん高くする。四つ這いから横坐りの訓練と基本的には同じである。

ADL訓練では、床から車椅子への移動で訓練することも多い(図46参照)。

3)椅坐位からのつかまり起立訓練

つかまり起立訓練

椅坐位をとり(図47-A参照)、前方にテーブルを置く、両上肢をテーブルに置き、体重をかけつつ、股、膝を伸ばし、股関節の内転・内旋を防ぎつつ、坐骨を空中に浮かす(図47-B,C参照)。

平行棒内起立訓練

平行棒内で椅坐位をとり、両手を平行棒に置き、体全体を浮かせつつ、平行棒内起立訓練を行う。車椅子からの平行棒内起立訓練を行う。車椅子からの平行棒移動などの形でしばしば行われる。

歩行器への起立訓練

歩行器を椅子の前に置き、椅坐位から歩行器への起立訓練を行う。

b.つかまり立位から杖歩行まで

つかまり立ちレベルになると、次は両ロフストランド杖、松葉杖歩行の獲得を目標とする。

対称性二点歩行と交叉性四点歩行の2つに分かれる。

1)対称性歩行(大振歩行、小振歩行)

両手を同時に前に出し、体を支え(図48-A参照)、両下肢を同時に振り出す移動である(図48-B,C参照)。平行棒内移動、歩行器移動、両松葉杖(ロフストランド杖)移動などで急ぐ時にみられる。両下肢の交互移動性がなく、一段レベルが低く、訓練上勧められない。

2)四点歩行

まず、平行棒内で四点歩行を覚え、PCW型歩行器を使った四点歩行に進み、次にロフストランド杖での四点歩行を覚える。

3)立位・歩行訓練の実際

立位訓練

つかまり立ちが可能になった段階で、歩行の準備としての立位訓練に入る。この時点では、上肢の引込み支持と前傾姿勢をとる傾向があり、独歩または杖歩行への準備としての立位に多くの問題をもっている。股関節の十分な抗重力伸展や全足底接地など、骨盤からのコントロールによりアライメントを整えていく。壁での寄りかかり立位、壁などに向きあっての上肢の平面支持立位などは、後方への不安定のためむずかしく、かがみ肢位を強めるので勧められない。上肢の挙上による体幹・股関節の伸展、上肢の外転・外旋による下肢の外転・外旋肢位の賦活をはかりながら、体幹、股関節の伸展、上肢の十分な伸展を教えていき、後方への不安定性を取り除き、全足底接地位での完全な荷重を経験させていく。

下肢の支持性の低下や筋緊張により、SLB(短下肢装具)、LLB(長下肢装具)、P-LLB(骨盤帯付き長下肢装具)、などを装着させることもあるが、これはあくまでも下肢筋の緊張のコントロールの補助として用いる。装具を立位手段として使用してはいけない。

立位姿勢が整ったら、側方、前後への重心移動と、それに伴う体幹の立ち直り、骨盤内および足底内での体重移動、膝のコントロールなどを教えていく。SLBで1分以上の一人立ちが可能となった段階で、歩行訓練へと移行していく。

PCW歩行(図49-A,B参照)

立位が可能になっても、最初から独歩は難しく、一側への重心移動の際、股関節の伸展保持が難しく、体幹は前傾し、アライメントが崩れやすい。後方への安定性をもたらすPCW(postural control walker)を使用して歩行訓練を行う。上肢と体幹の十分な伸展を行いながら、股関節伸展を保持させたうえで、重心移動を伴った一側下肢での支持を骨盤のコントロールにより行い、反張膝や膝折れに注意しながら、踵接地、蹴り出しなどを教えていく。上肢支持をなるべく少なくし、ゆっくりと歩行させる(平行棒は、上肢の引き込み支持が強くなる可能性があるので注意する)

ロフストランド杖歩行(図49-C参照)

PCWでの歩行が安定したらロフストランド杖に移行する。PCWに比べ、上肢支持の安定性が減少するため、後方への重心移動にたいする立ち直りが必要となる。それが困難な時は前傾姿勢を強め、杖の支持面が広くなり、それに伴い下肢の内転・内旋、足部の前・内側支持が著明となる。これを防ぐため、体幹、股関節の伸展位の保持と、上肢の外転・伸展を促しながら、一歩一歩重心移動を確実に行い、歩行させる。小幅に出した杖の位置まで、下肢を振り出せることが望ましく、その振り出した下肢の足から膝へ、膝から股に、十分に荷重したことを確認したうえで反対側を振り出す。四点歩行が安定したら二点歩行に移行する。

c.かがみ肢位歩行

かがみ肢位の矯正と、立位・歩行の獲得には、ここで述べた訓練とともに、各種装具、整形外科手術を合わせた実践が必要となる。

d.直立二脚歩行

患児の前方あるいは後方より、交叉歩行を一部介助し、体重が踵から足底外側支持、さらに足底母趾側に移るパターンを教えていく。荷重時(制動期)に、股関節軽度屈曲、膝関節軽度屈曲、足関節直覚位の肢位が望ましい。

付.矯正したい不良肢位

1)反張膝歩行

膝の伸展緊張が強いか、あるいは尖足と膝の伸展が合併すると、反張膝、股屈曲、尖足位になりやすい。腰椎前弯、股関節屈曲、尖足あるいは外反尖足が一体化した変形であり、どこに主な問題があるいかを観察し、問題の強い部分を治療する。尖足に対しては、装具を用い、直覚位とし、反張を抑制する。尖足矯正術も併用する。股関節屈曲はストレッチで伸ばし、屈筋群解離で直す。大腿直筋の過緊張による反張に対しては、大腿直筋の筋間腱切腱ののち、膝の屈曲位の中で歩行訓練を行う。

2)屈曲肢位歩行

両股、両膝がともに屈曲し、尖足、外反扁平足を合併する肢位である。屈曲膝に対しては、ストレッチとともにダイアルロックを使用した長下肢装具で徐々に伸展する。強引な伸展は関節軟骨を傷つけるので、股関節、膝関節とも屈筋群解離術を併用する。尖足に対しては、幼若期には時間を決めたSLB装用で保存的な矯正をはかる。固定化したものには、腓腹筋解離手術を行ったうえで荷重訓練に入る。

3)外反扁平足

足底アーチサポートで中骨部のアーチを強化し、足底屈筋群の活性化をはかる。立位、歩行の獲得についても、段階を追った取組みで自発性の高いダイナミックな取組みが可能になっている。

付記:整形外科的選択的痙性コントロール手術(OSSCS)

矯正したい不良肢位の“反張膝歩行”および“屈曲肢位歩行”の説明の中には、整形外科手術となる解離手術などが出てきています。個人的には手術の判断は難しいものと想像しますが、そのような選択肢があることは画期的だと思います。詳しく知りたいと思い見つけたのが熊本セントラル病院さまのサイトになります。

『OSSCSは、Orthopaedic Selective Spasticity-control Surgeryの略で、「整形外科的選択的痙性コントロール手術」という手術です。「筋解離術」と言われる手術法の中に分類されます。筋解離というのは、筋肉を切ったり伸ばしたりして緩めることを意味します。』

脳性麻痺と機能訓練7

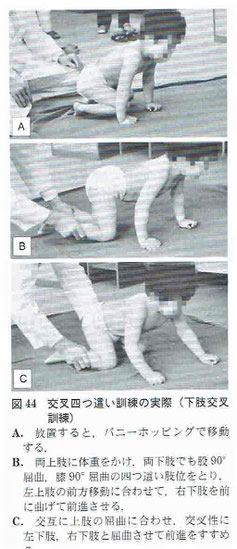

今回は、第3章 理学療法の実際 Ⅳ.ダイナミック訓練の実際 4.四つ這い機能訓練 になります。

Ⅳ.ダイナミック訓練の実際

4.四つ這い機能訓練

●四つ這い機能は、這い機能の1つであるが、体幹を空間に保持して移動させるという高次の抗重力性をもつ。

●どのように、この高い抗重力機能をもった交叉移動を獲得させるかが課題となる。

a.四つ這い肢位訓練

●四つ這い移動が可能となるのには、その前に両手掌と両膝つきでの四つ這い肢位の保持能力を獲得する必要がある。

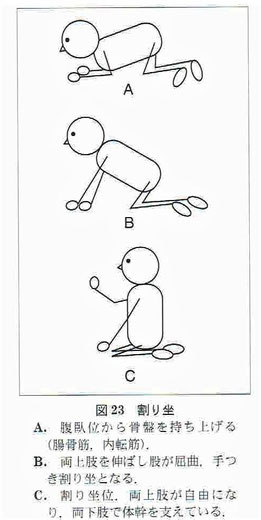

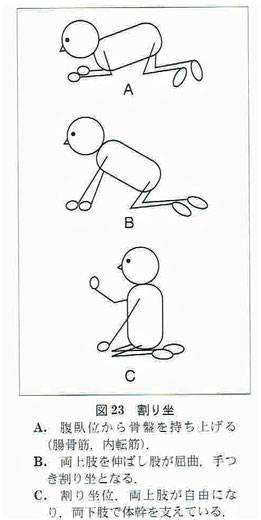

●割り坐位が実用化してくると、次に両手掌への体重をかける訓練に入り、骨盤を浮かし、膝、足に体重をかける段階になる。

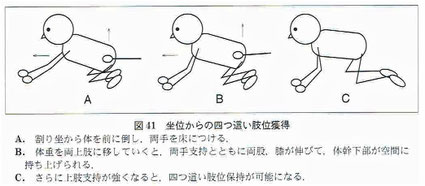

1)割り坐からの賦活

割り坐の中から上肢支持が、もっとも実用的である。両上肢を床につけ、両手で割り坐位をとる。骨盤を持ち上げつつ(図41-A参照)、上肢に体重をかけ、骨盤を浮かせ下肢を少しずつ伸展させ、下肢屈曲位で四つ這い肢位をとる(図41-B参照)。体重を前方に移動しつつ、股、膝を90~100°屈曲とし、両上肢の支持力を高める(図41-C参照)。股関節は90°以上屈曲位に保持し、下肢に十分の荷重をかけると、手掌の支持力が弱い上肢でも四つ這い肢位がとれる。股や膝に伸展緊張があると、体重が下肢にかからず、上肢にかかるので体重を支えきれず、四つ這い移動に移れない。下肢の屈曲位中間肢位での支持能力を育てる必要がある(図36-C参照)。

b.対称性四つ這い訓練(バニーホッピング)

●四つ這い肢位が安定してくると、四肢を使って移動訓練を開始する。

●両上肢に体重をかけ、下肢を屈曲し前に移動させ屈曲した下肢で体を支え、手つき割り坐をとる。さらに両上肢をこのまま前方に伸ばし、四つ這い位になり、次に下肢を前方へ移動させる。四つ這い肢位と手つき割り坐位を使いながら、対称的な上肢、下肢の動きを利用して前進する。

1)上肢からの賦活(上肢の力が弱い場合)

四つ這い肢位をとり、術者は患児の前に相対して坐る。両上肢を前方に伸ばさせ、肘を伸展位に術者の手で保ち、手掌を床につけ、荷重をかける(図42-A参照)。肘を伸展位に保持しつつ、肩を伸展させ体幹を前方(頭の方)にゆっくり引く(図42-B参照)。全体重が両上肢にかかり、下肢が屈曲し、前方に振り出されて手つき割り坐位になる(図42-C参照)。下肢に体重をかけ、手を前に伸ばさせる(図42-D参照)。

2)下肢からの賦活(下肢が伸展パターンをとりやすい時)

術者は患児の足の方に位置する。初発肢位の四つ這い肢位をとる(図43-A参照)。四つ這い肢位が安定してくると、次は両上肢に体重を少しずつのせつつ骨盤を少し持ち上げ、両上肢の支持力をさらに強化する。さらに、両上肢と術者の手で体を支えさせながら股関節を屈曲させ(図43-B参照)、下肢を前方に移動させる。屈曲した両下肢に体重をかけ、割り坐または膝立ち位にし、両下肢に体重をかける(図43-C参照)。両上肢を前方に移動させ(図43-D参照)、両手掌を床につける。続いて上肢に体重をかけ、初発肢位に帰る。

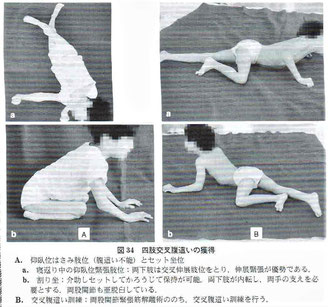

c.交叉四つ這い訓練

●手掌支え、膝支えの力がついてきて、対称性四つ這いができると、交叉移動パターンを用いた四つ這いに入る。

●四つ這いの特徴は3肢で体重を支持し、1肢を前進させるという点にある。

●手技的には腹這い交叉に用いられた一側上肢、他側下肢交叉推進(一側性交叉推進)のパターンを活用し、交叉移動を活性化する。

1)下肢からの訓練

下肢の分離の悪い子どもに使われることが多い。ます、初発四つ這い肢位をとる。術者は患児の後ろに四つ這いとなり、両手で両下肢、大腿部を持つ、両上肢は分離していることが多い。まず、左上肢を前に出させ(屈曲)、続いて右下肢、股、膝を前方に屈曲させる(図44-B参照)。屈曲した左上肢、右上肢にゆっくり体重をかけながら体を前方に移動させ、右上肢、続いて左下肢を前方に屈曲させる(図44-C参照)。屈曲した右上肢、左下肢に体重をのせつつ、体を前方に移動させる。右上肢屈曲・左下肢屈曲、左上肢屈曲・右下肢屈曲というパターンを患者とともに覚え、訓練を進める。一歩一歩の前進のさいに下肢の伸展緊張を抑えつつ、下肢の前方屈曲を容易にするだけでよい。

d.交叉四つ這いと横坐り(正坐、あぐら坐り、長坐り)訓練

●交叉四つ這い移動では、大殿筋の股関節伸展、外旋力が育てられ、体幹と両股関節の可動域が増し、内外旋のうごきが拡がる。

●両膝つき肢位で、股関節を中心に体は右に左に回旋が可能になる。

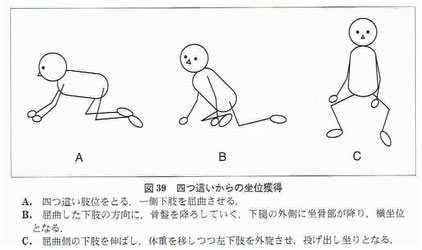

①まず、四つ這い中間位をとる(図39-A参照)。

②一側下肢を深く屈曲させる。

③屈曲させた下肢側の方に、股関節を屈曲させ、骨盤を降ろしていく(図39-B参照)。

④殿部が下腿の外側に付き、横坐りになる。一側は内旋位、他側は外旋位となる

⑤外旋側に十分体をかけ、支持訓練をする。

⑥体幹と股関節の回旋能力をさらに伸ばし、内旋側下肢を浮かし外旋させ、あぐら坐を促す。

⑦さらに、ハムストリングの緊張をゆるめ、長坐りへと誘導する(図39-C参照)。

股関節の回旋は、つかまり立ちから大きく体を回旋させて椅坐位または車椅子に移る時に重要な動きであり、このレベルでの横坐り訓練で十分訓練の必要がある。

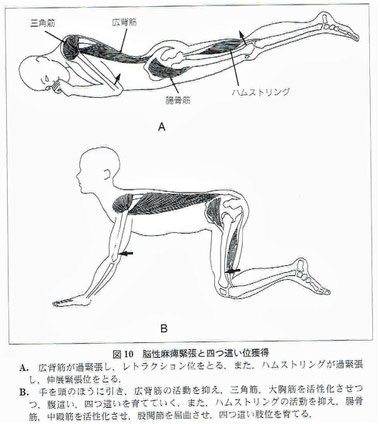

e.四つ這い移動を阻害する典型的脳性麻痺パターンとその抑制

1)手掌支え不能状態

片麻痺児では、四つ這いが困難で、正常移動パターンができない。肩のレトラクション、肘の固縮、手関節変形の3つが手掌支えを困難にしている。四肢麻痺でも、両上肢にこれらの問題が存在する。レトラクションを抑え、肘を伸ばし、手掌支えの訓練を行う。肩、肘、手関節のストレッチにより緊張をゆるめたのちに自発訓練を行う。

2)痙直型両麻痺四肢麻痺の下肢伸展変形

両麻痺児では、股関節伸展緊張と膝関節伸展緊張の2つが問題となり、四つ這い肢位がとれにくい。四つ這い訓練を行い、伸展パターンが支障となる場合、受動的伸張訓練、伸筋群解離術で痙縮を除去し、股関節と膝関節の90°屈曲位保持をはかる(図36-B,C参照)。

四つ這い機能獲得の留意点は、次の2点である。

①股関節が90°まで自分で曲げられるかどうか。

②左右の下肢の交互性が出ているか。

【療育メモ15】“四つ這いの獲得は科学的知識を結集して”

『四つ這いは抗重力性の高い移動形態である。したがって、寝返り、腹這いのレベルから一気に四つ這い状態までもってくることはむずかしい。寝返り機能を育て、対称性腹這い、腹這い交叉移動を育て、さらに割り坐位機能を高め、下肢の支持性が十分高まった時点で、四つ這い支持に入る。さらに対称性四つ這いを獲得し、そして、次に対称性緊張を弱め、下肢の交互性を出し、さらに、一側上肢、他側下肢同時屈伸の交叉推進パターンを習得させ、初めて四つ這い交叉移動が可能になる。上肢の支持を得るための上肢の条件づくりも必要である。肩のレトラクション、肘の屈曲緊張、手関節の変形もコントロールしなくてはならない。また、力の弱い上肢に無用の負担がかかっては、四つ這いはできない。下肢のほうに十分体重がかかるように、屈曲位が得られる条件もつくらなければならない。また、交叉推進パターンの学習も重要である。

四つ這い移動はこれらの問題を1つひとつ根気よく解いていって、初めて獲得できるもので、一気にしようとするには無理がある。』

付記:“這い這い動作の再考”

這い這いができるようになることが当面の課題である患者さまと向き合っています。何か有益な情報がないか探していたところ、長崎大学さまの卒業論文集に関する資料が検索されました。タイトルをクリック頂くとPDF7枚の資料がダウンロードされます。

要旨

『乳幼児の這い這い動作のみについての先行研究は、個人差が大きいなどの理由から非常に少な く、その内容も這い這い時の姿勢や重心などに着目した研究が多くを占めている。そこで本研究では這い這い動作を理解するため、這い這い動作(crawling:ずり這い、creeping:四つ這い)の動きのバリ エーション数に着目して調査を行った。対象は協力を得られた乳幼児19 名(月齢 5~18 ヶ月)とした。複数の床条件において乳幼児の這い這い動作をビデオカメラで撮影し、動作のバリエーション数をカ ウントした。その結果、這い這い歴に従ってバリエーション数は増加し、その後減少した。また、調査の結果と先行研究から、乳幼児の這い這い動作においても、運動学習の過程で無作為な動作から合理的な動作を獲得するという、バリエーション数の増減を繰り返していると仮説を立てるに至った。』

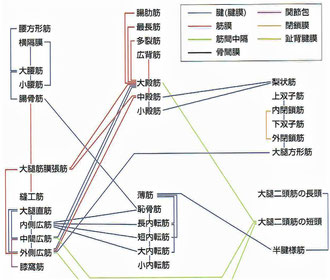

脳性麻痺と機能訓練6

今回は、第3章 理学療法の実際 Ⅳ.ダイナミック訓練の実際 3.自立坐位獲得機能訓練 になります。なお、最後に番外編として、Ⅴ. 抗重力肢位訓練 にある”坐位訓練”に関してもご紹介しています。

Ⅳ.ダイナミック訓練の実際

3.自立坐位獲得機能訓練

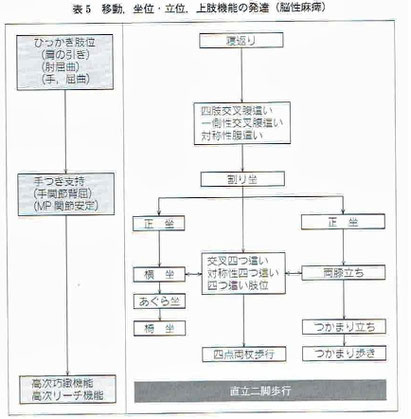

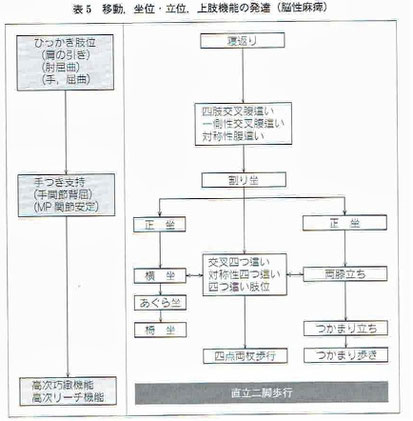

●坐位は哺乳動物以降にみられる抗重力機能であり、視線の位置を高め、上肢の使用を可能にする。人の生活に不可欠な食事、着脱、排泄が行われやすく、坐位機能の獲得は訓練上の大きなテーマとなり、作業療法、ADL機能訓練の出発点でもある(表5参照)。

a.坐位と立ち直り機能

●坐位は体幹を垂直に保持する働きを必要とするが、この抗重力機能も立ち直り機能という。

●坐位の獲得は垂直位保持機能の活性化であるが、運動学的には次の2つによって保持される。

①頚椎から骨盤にかけての体幹垂直位保持能力(体幹内立ち直り能力)

②下肢による体幹の垂直位保持能力(股関節での垂直位保持能力)

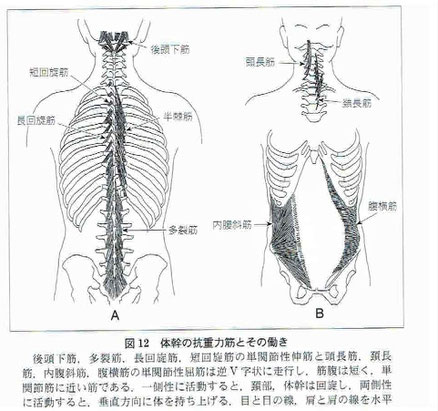

1)体幹の垂直位保持能力(体幹内立ち直り能力)

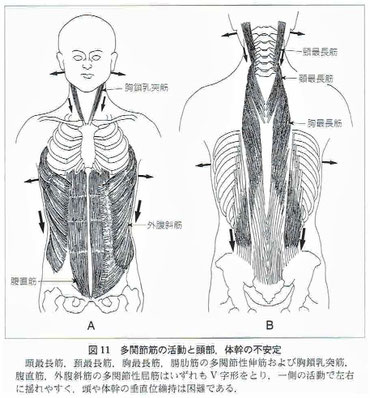

体幹内の起立位保持は、短回旋筋、長回旋筋、多裂筋など抗重力伸筋と、内腹斜筋、腹横筋の抗重力屈筋の活動で得られる(図12参照)。

2)下肢による体幹の垂直位保持能力(股関節での垂直位保持能力)

大殿筋、大内転筋、腸骨筋、短内転筋、長内転筋など抗重力筋の活動で、下肢が体幹を安定位に支える。

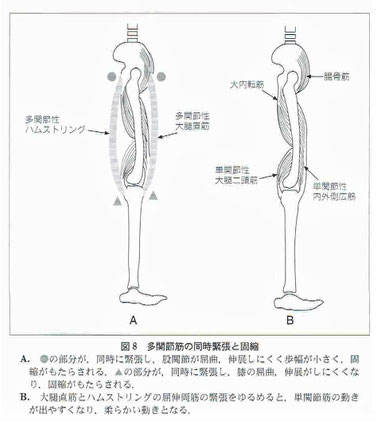

b.坐位を阻害する筋の過緊張と麻痺

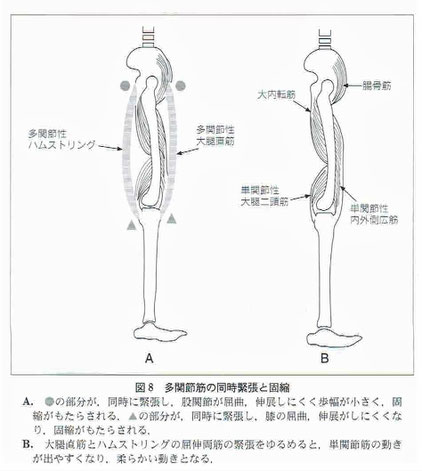

●最長筋、腸肋筋、棘筋などの多関節性伸筋群の過緊張が体幹内の垂直位保持を妨げる。

●半棘筋、多裂筋、長回旋筋、短回旋筋、および内腹斜筋、腹横筋など抗重力筋の麻痺によって体幹内の垂直位保持が困難になる。

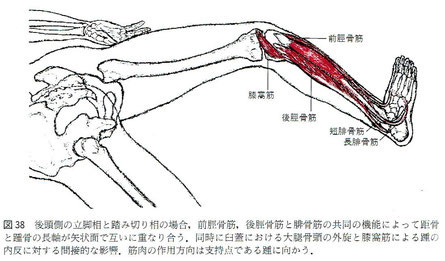

●半膜様筋、半腱様筋、大腿二頭筋などの多関節性伸筋群の過緊張および大腰筋、大腿直筋などの多関節屈筋群の過緊張が股関節での体幹支持を阻害する(図38-B参照)。

また、大殿筋、中小殿筋、長・短内転筋、腸骨筋など、抗重力筋の麻痺によって下肢での体幹の支え能力がなくなり、坐位が困難となる。

メモ:麻痺と肢体不自由

ここまでブログを進めてきて、坐位、特に”割り坐の機能訓練”が極めて重要であるということが分かりました。また、坐位を阻害している元凶は多関節筋群の”過緊張”と”麻痺”ということも分かりました。そして、その機能訓練を真剣に実践していこうとすると、あらためて「麻痺とは何か?」ということを明確にしないといけないと感じました。

そこで、8月30日にアップさせて頂いた”小児の理学療法2”のメモの一部を再度ご紹介したいと思います。

『脳の病変によって肢体が不自由になる現象を、本書ではここまで「脳性麻痺」ではなく一貫して「脳性マヒ」と表記してきたのは、一般に「麻痺」ということばが「神経や筋の機能が停止する状態」(広辞苑)とされているためでした。これまで述べてきたように、この子たちのからだは病理学的に動かないのではなく、生理的には動く自分のからだを、その主体者が自分の思うように動かせないだけですから、「麻痺」ということばはそぐわないため用いません。』

脳性まひ児にみられる”麻痺”は、脳血管障害に伴う血液の滞りによる組織の機能不全のような”麻痺”とは異なり、母体や乳幼児の時に体を思うように動かせなかったため、脳が学習する機会を十分に得られず、その結果、脳が適切にからだを認識し、合理的に動かす方法を十分に身につけることができなかった状態、いわゆる”肢体不自由”ととらえることが適切だと思います。そして、重要なことは”麻痺”によって直面する心身の困難さに比べ、”肢体不自由”が持つ改善の可能性、その領域は広く、動作法(心理リハビリテーション)や、脳の可塑性へのアプローチによって大きな変化が期待できる領域であると考えます。

c.自立坐位獲得訓練の実際

訓練は次の3つに分けられるが、ここでは自立坐位獲得訓練を検討する。

①介助坐位訓練

②自立坐位獲得訓練

③椅坐位獲得訓練

まず、割り坐を育て、さらに四つ這い訓練に進み、四つ這いから正坐、横坐、あぐら坐、長坐へ導入する。きわめてダイナミックな坐位獲得である。

1)割り坐訓練

●割り坐は両大腿内側、両下腿内側、両足および坐骨部での支持による坐位で、坐面が広く安定性が高い。

●割り坐はハムストリングの緊張がもっとも少なく、大内転筋群など抗重力筋の活性化に好都合である。

●上着などの着脱、食事などの上肢使用も可能である。

●割り坐の欠点は一側に体重が移動できず、ズボンの着脱など、高次のADL改善に結び付かない点である。

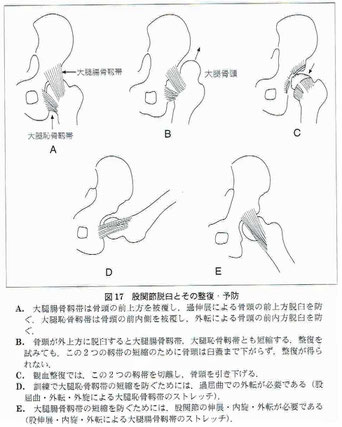

●割り坐の股関節屈曲・内旋・外転位は股関節の求心位保持に最善の肢位であり、脱臼の予防肢位である。

●割り坐肢位は体幹の垂直保持訓練にももっとも適切な肢位である。

a)割り坐を育てる手技

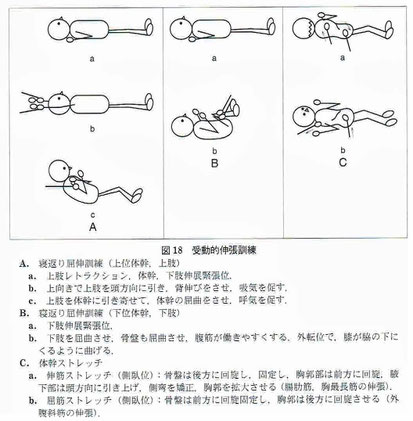

もっとも重要な手技であり、腹這い肢位を出発肢位とする。交叉肢位がとれ、肘つき、腹這いの能力が育っていることが望ましいが、必ずしもそこまで育ってなくてもよい。次の2つの方法がある。

1)外転拘縮弛緩タイプ

①まず両上肢・両肩屈曲位(頭の方に伸ばす)、両肘屈曲位、下肢伸展位をとる。

②一側下肢を120~140°以上屈曲させ、他側下肢も骨盤を少し持ち上げつつ120~140°屈曲させる。

③両下肢を少しずつ内転させ骨盤を浮かすよう呼びかけつつ、骨盤の持ち上げを助ける。

④骨盤が持ち上がると、さらに股関節を屈曲させ、殿部を床に降ろすように呼びかけ手助けする。

⑤殿部が下がり、脊椎が伸び、手つき割り坐が得られる。

2)両下肢交叉伸展肢位

①両上肢は両上肢・両肩屈曲位(頭の方に伸ばす)、両肘屈曲位、下肢は伸展位である(図35-A、36-A参照)。

②両前腕に十分の体重をかけ、腹部に術者の手を入れ、両下肢を屈曲させて骨盤帯を空間に持ち上げる(図35-B、36-B-a参照)

③腰の持ち上げを手伝うと、自力で腰を持ち上げようとする動きが出る。

④骨盤が十分持ち上げられると、次に両上肢を伸展させ体重を徐々に後方に移動し、両下肢を屈曲させる(図35-C、36-B-b参照)

⑤徐々に体重が後方に移動し、手つき割り坐が得られる。この時、膝の曲がりが悪い児は膝に痛みを訴える。また、股の内旋できない児や足が背屈している児は、痛みを訴える。急に行わず徐々に膝の曲がりや股の回旋の動きをよくし、足の可動域をよくしていく。最初痛い時は、坐骨と坐骨の間にタオルとか正坐した術者の大腿部を入れて、四つ這い肢位に近く保持し、徐々に膝を曲げ、割り坐肢位とする。手つき割り坐で、徐々に背中を伸ばすよう呼びかけ、体重を坐骨から下肢までに移すと、体幹が徐々に伸びてくる。手を離し、割り坐へと移行する(図35-D、36-B参照)。

手つき割り坐では、大腰筋が緊張し、体幹が垂直を取りにくいことも多い。腹部から手で体を起こし、大腰筋の緊張を抑制し、大殿筋の伸展力を育てつつ、体幹の垂直位獲得をはかる。

b)割り坐を阻害する因子

股関節伸展内転緊張

股関節伸展、内転緊張が強いと、腹臥位での股関節屈曲ができない(図35-A参照)。

腹這いでの伸展筋群の伸張(ストレッチ)訓練を家庭訓練を含めて、あらゆる機会を利用して行う。股関節をやや外転した割り坐が望ましい。

下肢屈曲緊張

股関節の屈曲緊張が極度に強いと、手つき割り坐をとり、次に股関節を伸ばし、脊椎を伸展させる段階で体幹は起き上がってこない(図37-A,B、図38-A参照)。

他動的に起こすと、大腿部も一塊となって持ち上がり、体を支える状態がつくれない(図37-B、38-B参照)。

訓練上は手つき割り坐をとらせ、体を徐々に伸ばし、屈曲緊張をゆるめつつ、股伸展筋の発達を待つ手つき割り坐訓練が重要である(図37-C参照)。

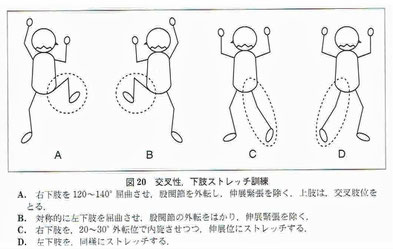

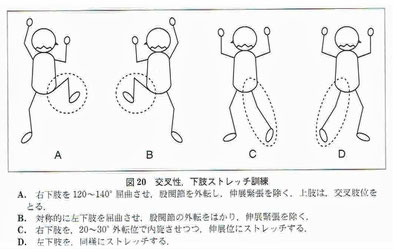

腹臥位ストレッチ訓練により、股関節屈筋群の緊張の抑制をはかる(図20参照)。

上肢のレトラクション

手つき割り坐に入る時、まず腹臥位から骨盤が浮き上がり、次に両下肢が曲がる。上肢が肘関節で伸びながら体を後方に移動させ、殿部が下がってくる。肩のレトラクションがあると、この上肢の前方での伸びが妨げられる。レトラクションを徐々に除き、能動的割り坐肢位訓練によって肩、肘の支配能力を育てる(図35-C参照)

2)正坐訓練

股関節の外旋力が付くと、正坐が可能になる。重心が高く支持面が狭くなり、よりレベルが高い坐位である。一側だけでの支持が容易になり、体重が左右に移動できる。割り坐からいったん両手をつき殿部を浮かし、四つ這い肢位をとり、それから下肢を内外旋中間位に保持させつつ殿部を降ろし、正坐位をとると訓練がきわめて容易となる。自発運動を尊重したダイナミックな正坐獲得訓練が、四つ這い肢位を活用することによって可能となる。

横坐り訓練

一側外旋、他側内旋の横坐りでは、外旋した方の下肢に体重を乗せることが可能になり、日常生活動作もさらに高次なものが可能となる。また、外旋位保持によって大殿筋など股関節外旋筋の活性化がもたらされる。自力で椅坐位をとるための股関節の回旋の動きを育てる訓練の第一歩にあたる。車椅子の乗り、便器への移動などでの股関節の回旋能力の獲得のためには、このような横坐り能力から育てていく必要がある。また、四つ這い移動からの横坐り屈筋は自発性が高い(図39参照)。

あぐら坐り訓練

両側股関節が外旋した坐位である。痙直型両麻痺の子どもたちには、この坐位は難しい。体重の左右移動が容易となり、遊脚側での着脱が容易となる。手技としては、四つ這い肢位訓練、横坐り訓練が基本となる。両側の横坐りが安定すると外旋側に体重を移し、次に内旋下肢を外旋させ、両股外旋位をとる(図39参照)。

長坐り訓練

ADL、上下着や靴下の着脱などが可能なレベルの高い坐位である。横坐りができ、さらにハムストリングの伸展緊張がゆるんだ段階で初めて可能となる。脳性麻痺ではハムストリングの緊張が強く、この肢位を自発的にとることは難しい。まず四つ這い移動を獲得し、四つ這い肢位からの股関節の回旋によって長坐に移る(図39参照)。ハムストリングがゆるんだケースでは、側臥位、肘つき側臥位、手つき側臥位をとり、股関節および体幹の回旋で長坐位に移りえる(図40参照)。

このように坐位については、まず割り坐の獲得がもっとも大事であり、それができたら四つ這い肢位の獲得に向かい、次にこの四つ這い肢位から横坐り、長坐など、自立坐位訓練を進める。

付.坐位の獲得方法

坐位獲得は、側臥位から片手をついて起き上がり、投げ出し坐りとなる方法と(図40参照)、四つ這いから一側下肢を内転外旋させて横坐り、そして投げ出し坐りになる方法(図39参照)の2つの方法がある。第1の方法は、訓練上到達レベルが一気に高くなるために、自発性を出すことが困難で、とくに股関節伸展緊張のある例には困難なことが多い。第2の方法は、まず四つ這いを獲得してからの方法であり、四つ這い獲得が先決である。この四つ這い獲得のためには、割り坐からの訓練が必要となる。割り坐獲得、四つ這い位獲得、そして長坐獲得と3段階に分け自発性を出す。

3)椅坐位訓練

自立椅坐位は四つ這いと立位の間に位置するレベルの高い坐位ととらえる。

d.基本運動レベルの中での自立坐位獲得機能の位置づけ

●これまでの坐位訓練は、椅坐位での静的訓練を重要視し、床上坐位でのダイナミック訓練は、あまり用いていないようにみえる。

●著者らは割り坐のような重心の低い安定性のある坐位も価値のあるものと考え、自由に坐位獲得の動きを出そうとしている。

●割り坐は内旋変形をもたらすと考えられ、嫌われる傾向にあるが、著者らは症状の重いケースに自発的な坐位獲得の動きを出すことが重要と考え、割り坐を訓練上不可欠のものととらえる。内旋は割り坐獲得ののち、横坐り訓練などで矯正する。

●床坐位は重心が低くバランス能力は少なくてすみ、自発的なダイナミック訓練が行われやすい。レベル的には、腹這いと四つ這いの間に位置すると考えられる。

●椅坐位は重心が高く、より高次のバランスが求められる。レベルの低いケースにこの坐位を用いると、多くの支えを必要としダイナミズムに欠ける。椅坐位はレベル的には四つ這いと立位の間に位置すると考えられる。

e.自立坐位獲得訓練・四つ這い訓練と異常姿勢反射の抑制

●坐位の獲得、四つ這いには、両手掌・両上肢の伸ばしによる体幹の支えが不可欠であり、異常姿勢反射の一局所であるレトラクションが、この機能獲得を阻害する。このレトラクションを制御しつつ、手を体の前に伸ばす訓練が重要となる。

●下肢による体幹の支えも、坐位獲得、四つ這い移動には欠かせない。

●異常姿勢反射の一局所症状である下肢の伸展緊張、屈曲緊張は、この機能の獲得を阻害する。

●異常姿勢反射の一局所所見である体のそりも、体幹の垂直位獲得の障害になる。

●下肢の過度な伸展緊張、屈曲緊張、体のそりを抑制することによって、下肢での体の支えが可能になり坐位が安定し、四つ這い機能が得られることになる。

【療育メモ14】“割り坐への起き上がり(これこそが訓練の核ではないか?)"

『すでに、“寝返り”の項で腹這いを運動の基本ととらえ、そこに起き上がってくる寝返りを抗重力運動の第一歩ととらえたが、もう1つ大事な抗重力運動に割り坐への起き上がりがある。すでに、あちこちで割り坐の重要性については述べたが、何回述べても言い足りることはないぐらい、割り坐は腹這いから四つ這いのレベルに立ち上がってくるためのステップとして大事といえる。

どうしてこのようなことに気づいたかは、著者らの股関節手術のあり方と大きく関連するので少し触れてみる。股関節解離手術は、世界でもっとも普及している整形外科手術であるが、一般的に行われる手術は、

①腸腰筋切離

②内転筋切離+閉鎖神経切離

③内側ハムストリングの末梢腱延長

になる。

ところが著者自身この手術を1980年頃に行っていた時に、理学療法士らから、“手術をすると股関節の力が弱くなるからさせたくない”と言われることが多かった。この手術では、立つ時の安定性が悪くなると同時に、腹這いからお尻を持ち上げて割り坐になる時に、股関節を曲げる力が極端に弱くなるのである。

そこで、腸腰筋のうちの大腰筋だけを切り、腸骨筋を残す手術を行うことにした。これは、その後、アメリカでもよくいろいろな書籍に取り上げられ効果のある手術とされたが、それでも理学療法士らからは、なお筋力が落ちると言われ続け、これを改善するために長内転筋を残し、代わりに内側ハムストリングである半膜様筋の中枢腱を切る手術を考え出すことになった。

1987年(昭和62年)のことである。A君が、歩けるようになりたいとやってきた。筋力は弱く、痙性は強く、そう簡単には歩けそうにない。でもなんとか歩かせたいとのご両親の思いをかなえるべく、手術に踏み切ることにした。

しかし、確かに歩行器では歩けるようになったが、以前は床から割り坐へ、お尻を持ち上げ自分で坐れていたのに、手術のあと、このお坐りができなくなってしまった。腸骨筋、長内転筋の大半は残し、股関節の屈筋を温存すべく注意したにもかかわらず、お尻が上がらない。筋力が弱かったのである。もっともっと注意深く、長内転筋を触らないほど用心して手術をしないといけなかったのである。股関節を曲げやすくする足の手術、膝の手術をして、祖父母の方々も総動員で訓練したが、自分でお尻を上げるようになりえなかった。自力で坐れるようにならなかったのである。

この時を機に、著者の目が変わった。腹這いの姿勢からお尻を持ち上げて割り坐になり、手をつきながらお坐りに起き上がっていく機能がどれほど大事なものか思い知らされたのである。訓練上も、この機能が大事ということに気づいたのである。

同じ頃、やっと自分でお尻を上げて、お坐りができる子どもがやってきた。両方の股関節が強く脱臼していた。筋肉の力は弱そうである。脱臼を治すために、筋肉を解離する手術、関節を整復する手術が行われた。脱臼はまずまずよくなったが、手術のあと自分で坐れなくなってしまった。このように、脳性麻痺をもった患児の中には、自分でやっとなんとかお坐りができるようなレベルの人がいるのである。この患児に、不用意に手術をすると、著者らみたいに伸展側の解離をやっていても、ちょっと屈筋をゆるめるだけで股関節が曲がらなくなってしまう。一段レベルの低い腹這いの生活に逆戻りしてしまう。ご両親からは、この子どもが手術後坐れなくなったと不信感を持たれ、その後、脊椎が曲がってきたにもかかわらず、手術をされる気配はみられなかった。医師としては、“股関節脱臼がある程度治ったのだから”という気持ちはもったとしても、“自分でお坐りに上がっていく機能を破壊しては駄目なんだ”と肝に命じ、それ以来お坐りが逆にできやすくなる手術を目指し、一例もお坐りができなくなるような手術はしていない。

この経験をもとに、著者らは、床からお尻を上げて足をお腹のほうに引き寄せ、割り坐の形で坐り上がっていく自立坐り獲得がいかに大事なことであるかを認識し、このお坐り上りが患者にとって、立体的な四つ這い姿勢、移動を開始する基点であることを知ることになった。さらに、この姿勢は今まで割り坐として嫌われていたけれども、実態は訓練上ももっとも大事な、これがなければ訓練自体が成り立たないような大事な訓練であることも認識することになった。

ここで振り返ってみよう。脳性麻痺の訓練は割り坐肢位が悪いと決めつけると、どうしてよいかわからないような奇妙なむずかしさの中に投げ込まれたような気になる。腹這いからどうやって四つ這いにもっていったらよいのかわかりにくい、自分でためしてみていただきたい。寝返りや腹這いの訓練など、腹這いから四つ這いへの訓練に比べれば簡単なものにみえる。

でも、腹這いから四つ這いの間に割り坐をおいて、まず腹這いから割り坐へ、割り坐から四つ這いへと、訓練を2段階に分ければ、きわめてわかりやすくなるのに気づかされる。

割り坐については、これまで内旋歩行がもたらされやすいとか、あまり好まれなかったが、整形外科的に冷静に考えれば脱臼防止肢位であり、脊椎に無理がいかず、側弯症変形防止肢位でもある。あぐら肢位のほうが脊椎の肢位には悪いし、長坐肢位のほうが脱臼促進肢位なのである。

人の基本運動は大きく分けて、

①背這い(寝返り不可)レベル

②寝返りと腹這いの平面的活動レベル

③坐位立ち上がりと四つ這いレベル

④立ち上がりと二脚歩行レベル

に分けられるが、訓練や整形外科の場面で、まだ腹這いレベル以下の子どもに無理矢理、立位の訓練をしているところが多い。この立位訓練は、脱臼や脊椎の側弯症をもたらし、なんの良いところもない。

四つ這いの生活という大事な世界を忘れていないか、その入口である割り坐の重要性に気づかず、その難点を言う古い発想にとらわれ、四つ這いという大事な世界に脳性麻痺の子どもたちをいざなうことができずにいるのではないか、是非、リハビリテーション関係者は学んでほしい。整形外科の分野では、割り坐は大事な肢位であるとの認識が生まれている。また、この発想に理解を示す、療法士、養護学校の教師、保育士、看護師らはすでにこの考えを取り入れ、豊かな訓練を展開している。是非、腹這いから四つ這いにもっていく訓練肢位として、割り坐肢位を考えてみて欲しい。』

注)本書には【療育メモ】が全部で17あります。

番外編:抗重力肢位訓練-坐位訓練

“第3章 理学療法の実際”の5つめは、“Ⅴ 抗重力肢位訓練”となっています。この中で坐位訓練に関しては詳しい説明がされていますので、冒頭部分とそれらの坐位訓練のみをここでご紹介したいと思います。

Ⅴ. 抗重力肢位訓練

抗重力訓練の特徴は、一定の肢位を他動的に保持しつつ、体を抗重力肢位に支える筋力を付けるとともに、平衡バランス機能を活性化することである。また、見過ごされやすいが、意味が大きいのは重心移動を利用したダイナミックな平衡機能の活性化である。一定方向に集中させ、寝返り、腹這い、四つ這い、歩行といった推進運動へ移る準備する。側臥位では、上腕支持部で体重を前後に移し、バランス獲得、支持能を高め、腹臥位への回旋運動の前準備をする。腹這いでは、重心を一側上・下肢に十分移し、対側下肢の屈曲の動きを誘発する。四つ這い肢位でも、体重を一側上肢と下肢に十分に移しつつ、対側下肢の前方移動の動きを待つ。両杖立位、二脚立位の訓練もまったく同じである。

訓練の手技には多様なものがあり、もろもろの器具、支持具、おもちゃを使って、無数の取組がある。手技については、既存の訓練法を参照するとよい。

4.坐位訓練

a.床坐位訓練

1)割り坐訓練

内側ハムストリング、大腰筋、大腿直筋の緊張の少ない肢位であり、抗重力筋の活動のための訓練がなされやすい。大内転筋、殿筋群、腸骨筋、長・短内転筋の活動によって体が支えられる。割り坐のできないケースで後ろから支えたり、前に机を置いたりし、安定性を育てる。日常生活のほか、おもちゃを前に置いた場面などで、割り坐を阻害する拘縮をゆっくり除いていく。

2)正坐訓練

他動的に正坐位をとる。重心は高くなり、面も狭くなり、より股関節周辺の安定度が必要となる。本坐位は、体重への左右移動が可能であり、体幹を部分的に支えつつ一側支持訓練を行う。

3)横坐訓練

大殿筋、中殿筋が活性化されると、下肢も外旋位をとることが可能になる。割り坐が安定すると、四つ這い肢位から、この肢位をとらせる。全体重を、外旋側一側に支持するための抗重力的な支持訓練になる。

4)あぐら坐位

下肢を外旋して坐るあぐら坐位訓練である。この肢位は、内転筋・内側ハムストリングの緊張を抑え、大殿筋、中殿筋の活性化をはかるものとして愛用される。体重を左右に移動することができて、ある程度発達した患者では、他側が遊脚となり、遊脚側での日常生活が可能となる。重要な肢位訓練である。しかし、一方では、内側ハムストリングの緊張がある重度児では、この内転緊張も抑制しなければならない。また、骨盤が後傾しやすく脊椎が後弯し、重度児訓練には適切でない。脊椎伸展をはかるのがむずかしいなど、抑制ばかりが強くなり、自発性が低く、悪い訓練となる。患者の後ろから、術者が両下肢を患者の下肢の上に乗せ、股を開き、脊椎を無理に伸展しているような訓練をみかけるが、自発性のほとんど育たない不毛の訓練といってよい。

5)長坐訓練

この訓練も、しばしば愛用されている。しかし、この肢位はもっとも脱臼を起こしやすい危険な肢位である。レベルの低い例では、脱臼を起こしやすく、濫用を避けたい。ハムストリングの緊張で骨盤が後傾しやすく、脊椎も後弯し、脊椎伸展訓練には適さない。まず、脊椎の伸展は割り坐ではかり、股関節の内転緊張は股関節で除いていく、というように訓練の過程を2つ分けることによって、自発性を出すという発想が求められる。

b.椅子坐位訓練

術者は、患児の後ろに患児を抱くようにして坐る。患児の体幹、骨盤を前後左右から平衡能力に応じて支えつつ、足底をつけ、抗重力訓練を行う。テーブルを前に置き、両上肢で支持させ、安定をはかることもある。背もたれ椅子、肘もたれなどを用いて不安定性を防止するなど、最初は支持を多くし、徐々に支持を少なくし、手を離しても倒れない坐位を目指す。体幹の直立位支持力の付いた患者に用いるべき訓練であり、重い麻痺をもつ児への濫用は慎みたい。

脳性麻痺と機能訓練5

今回は、第3章 理学療法の実際 Ⅲ.自発運動誘発訓練 になります。

第3章 理学療法の実際

Ⅲ.自発運動誘発訓練

1.ダイナミック訓練の中心

●人の基本運動機能は大きく、次の5つに分けられる。

①寝返り機能

②這い機能(腹這い)

③坐位機能

④四つ這い機能

⑤立ち、歩き機能

このうちのどこが障害されているかを評価し、その部分を集中的に訓練し、機能を上げる必要がある。

●寝返り訓練と腹這い訓練は、ダイナミズムを伴う動的訓練であり、リハビリテーション医学の真髄ともいえるが、その手技は簡単なようで難しく、誰でも使える賦活手技が要約として示されにくい。

●寝返り訓練と腹這い訓練は、訓練時間内の訓練だけでは効果は少なく、たえず保護者の協力の中で育てていかなければならない。

●寝返り訓練と腹這い訓練は、分かりやすく楽しい遊びとして、日々の生活に取り入れられることを、医師や療法士は保護者に指導する必要がある。

●坐位機能は他動的に坐位をとらせると、静的な抗重力機能ととらえられ、訓練は比較的容易であるが、自分で坐位をとろうとする自発訓練は、患者自ら坐位獲得のための能動的な動きを必要とし、ダイナミズムを伴う訓練となる。

●坐位訓練は、割り坐、正坐、横坐、長坐といったいろいろな坐位を育てる中で、上肢も体の支えから解放され、巧緻性獲得の出発点となる。

●割り坐位は、四つ這い移動への出発点であり、また立位肢位への出発点でもある。したがって、寝返り、腹這いから、次のレベルの機能獲得への起点となる。

●割り坐位で脊柱の伸展能力を育てつつ、さらに割り坐から四つ這い移動を獲得し、股外旋筋の発達を待ちながら、四つ這いから、横坐、あぐら坐、成熟した長坐へと、より安定した坐位へ進む。このように割り坐位からの自立坐位の獲得訓練および四つ這い獲得訓練は、ダイナミズムを伴う動的訓練の3本目の柱である。

●立ち、歩き機能は、直立二脚歩行を行う人類だけがもつ特徴的かつ精緻な機能であり、足部構造を中心に極めて精巧なメカニズムを育てている。

●立ち、歩き機能を獲得するためには、四つ這いまでの知識のうえに、さらに多くの知見が必要であり、それらの蓄積と応用のうえで、初めて歩行は可能となる。

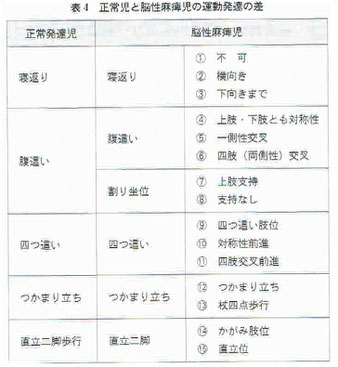

2.正常発達児と脳性麻痺児の運動発達の差

●腹這い移動から、直接、四つ這い肢位に移るのが正常児の発達であるが、これを脳性麻痺児に行おうとすると、レベルが違いすぎて一気に行えない。

●腹這い肢位から側臥位に体を回旋させ、肘つき、手つきで体を起こし、長坐位に到達させることも脳性麻痺児には難しい。

●脳性麻痺児は、腹這いの次に割り坐を発達させ、そこから四つ這い肢位、四つ這い移動に進む。

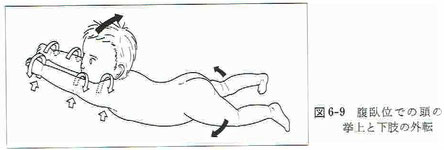

3.脳性麻痺児特有の運動発達とその評価

a.頭の回旋と持ち上げ

1)側臥位回旋不可

緊張性頚反射など、頚部筋の緊張・麻痺のため、頚の回旋が不可能である。

2)頭部回旋

頚部筋に随意性が出現し、仰臥位および腹臥位で、頭は床に付いたまま左右に回旋する。

3)頭部の持ち上げと回旋

仰臥位および腹臥位で頭を空間に持ち上げ、保持回旋する。

b.寝返りの発達

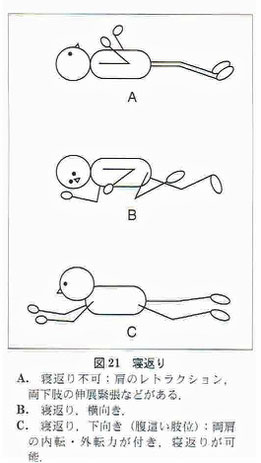

1)寝返り不可(図21-A参照)

緊張性迷路反射などの緊張のため、頭の回旋、肩や股関節の内転・外転、体幹の回旋が得られず、寝返りが不可能である。下肢では伸展緊張が強く、回旋に必要な股関節内転・外転の動きが出にくい。

2)寝返り、横向き(図21-B参照)

肩や股関節の内転による横向きまでの寝返りが可能である。上肢・下肢に内転・外転力がつき、体幹を横向きに保ちうる。

3)寝返り、腹這い肢位まで(図21-C参照)

体幹がさらに回旋し、腹臥位になるレベルであり、体幹を前腕で支えることが可能になる。

c.腹這いの発達

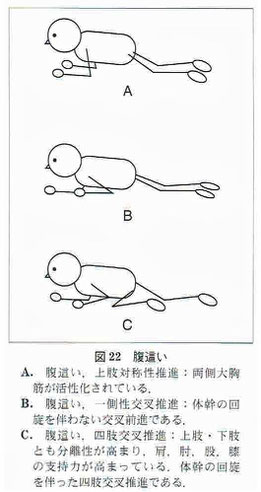

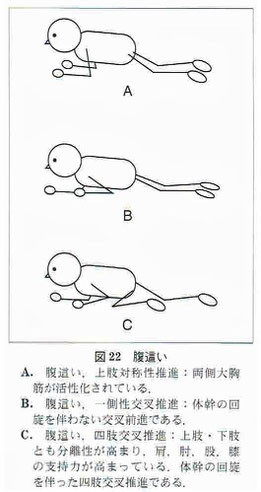

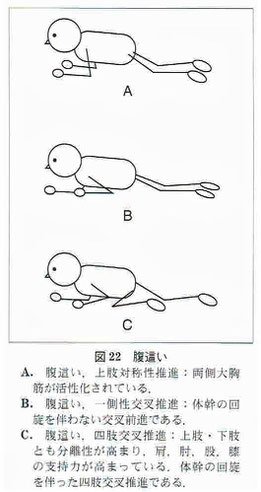

1)腹這い上肢対称性前進(図22-A参照)

原始的な腹這いであり、両上肢を同時に屈曲、さらに同時に伸展して前進する。対称性緊張性頚反射が内在する対称的な移動である。下肢は伸展位で動かないことが多い。両肩のレトラクションがなお強かったり、上肢の支持、推進力が弱く、一側上肢屈伸での推進ができない。両下肢も伸展緊張が強く、屈伸の動きは少なく左右の分離性もない。

※対称性緊張性頚反射(STNR)について

画像出典:「トコちゃんベルトの青葉」

『対称性緊張性頸反射(STNR)が残存すると、頸伸展時、肘関節・手関節は伸展し、股関節・膝関節は屈曲する。また頸屈曲時は肘関節・手関節が屈曲し、股関節・膝関節が伸展してしまう』

画像および文章は、”【横浜・白楽】脳とからだセラピストのたわごと” さまより拝借しました。

左の絵は、赤ちゃんが重力に抗って頭を持ち上げた時の状態で、腕が伸びて足が曲がっています。

右の絵は、頭を下げた時に腕が曲がり、お尻が上がった状態です。

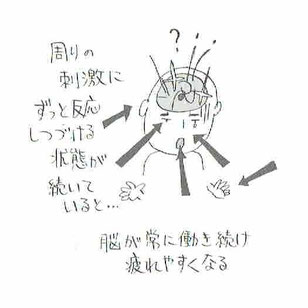

●これらの動きはハイハイをする前の段階になり、この反射が出ている間はハイハイができない。

●STNRは生後6~9ヶ月から現れ、9~11ヶ月後には統合されるので、この反射の出現から統合される期間は、他の原始反射に比べるとても短い。

●この反射により、ハイハイや立ち上がりに必要な筋肉の発達を促す。

●頭を上げて遠くを見るようになることから、視覚的な遠近感を獲得できるようになる。

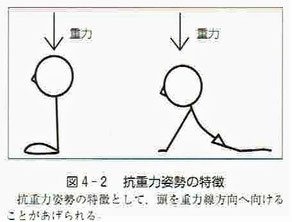

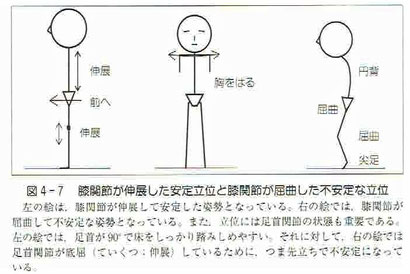

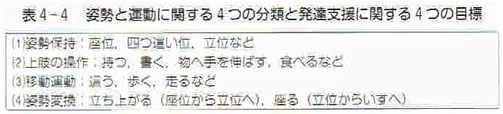

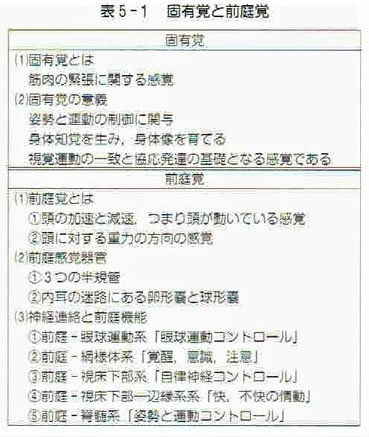

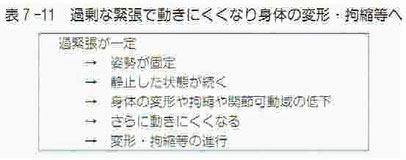

STNRが残存している場合の影響