真柄俊一先生は、『まさに私が知りたかった「遺伝子の謎」について書かれている本でした。この本によって私がそれまでやってきた自分の治療法の正しさを理論的に確認することができたのです。』とお話されています。※参照「がんと自然治癒力1」

読み始めたときは少し違和感がありましたが、それはすぐに消し去り、ブルース・リプトン先生のパワーと説得力に圧倒されました。

ブログでは文末にある著者紹介、目次に続き、タンパク質の構造、量子物理学と生物学、心の力、防衛システム、にかかわる項目を選び出し、各項目の内容を一部または全部書き出しました。

リプトン先生もご指摘されているように、量子物理学と東洋医学には重なる部分があるようです。「気とは何か」という最大のテーマを考える上でも、量子物理学に触れることは何かのヒントを得られるかもしれません。

また、“エピジェネティクス”については、「エピジェネティクス―新しい生命像をえがく(仲野徹著、岩波新書)」という本の中で、『エピジェネティクスは、文字通りには遺伝子以外の要因が表現型に与える影響を研究する分野ですが、実際はもっと狭義でDNAやそれに会合するヒストンタンパク質の化学修飾を解析するのが主たる対象です。 ~中略~ 20世紀末にゲノムが解読されましたが、同時にDNA配列だけでは生物の全貌は知りえないことも分かりました。広義のエピジェネティクスは、間違いなく21世紀の生命科学を代表する分野の一つです。』と説明されています。

「思考のすごい力」に出てくる“エピジェネティクス”も、後者の、広義のエピジェネティクスについて語られています。そして、キーワードは「タンパク質」と「環境からの信号」ではないかと思います。

〈著者紹介〉:ブルース・リプトン(Bruce Lipton, Ph.D.)

ブルース・リプトン博士は、科学と魂(スピリット)の橋渡しをする第一人者として、国際的に認められている。テレビやラジオ番組へのゲスト出演は数十回に及び、また、複数の国際会議で基調講演を行なっている。

リプトン博士は、細胞生物学者として科学の世界に入った。ヴァージニア大学で学位を授与されたのち、1973年にウィスコンシン大学医学部の解剖学科に所属した。細胞のふるまいをコントロールする分子的なメカニズムに焦点を合わせ、筋ジストロフィーやヒト幹細胞クローンについて研究した。同僚のエド・シュルツ博士と共に開発した実験的な組織移植のテクニックは『サイエンス』誌に掲載され、のちに、ヒトの遺伝子工学の新方式として利用されるようになった。

1982年から量子力学の原理の吟味にとりかかり、細胞の情報処理システムに関する知識とその原理を統合するにはどうしたらよいのかを考察し始めた。そして、細胞膜について画期的な研究をなし遂げ、細胞の最外層をなす細胞膜がコンピュータのチップと同じ役割をすること、つまり、細胞膜が細胞の脳に当たることを示した。1987年から1992年までスタンフォード大学医学部で研究を行ない、細胞膜を介する作用により、環境が細胞のふるまいや生理的状態をコントロールし、遺伝子のスイッチを切り替えることを示した。生命が遺伝子によりコントロールされるという確立した科学的な見解に対抗するこの発見は、今日では科学において最重要分野の一つであるエピジェネティクスの先触れとなった。リプトン博士の研究結果をまとめた論文のうち主要な二本は、心と身体をつなぐ分子レベルの経路を明らかにするものだ。その後、他の研究者が発表した多くの論文により、博士の考えが正しいことが証明されている。

科学への新たな取り組み方は、リプトン博士の私生活も一変させた。細胞生物学の理解が深まることにより、心が身体の機能をコントロールするメカニズムの重要性を認識し、また不滅の魂(スピリット)の存在を暗に感じるようになった博士は、科学的研究で得た理解を生物としての自らの身体に適用した。その結果、健康状態が改善され、日常生活の質も大きく向上した。

リプトン博士は大学医学部で一般向けに表彰ものの講義を行なっている。また、現在、基調講演やワークショップの発表者としてひっぱりだこである。従来の医学や代替医学の専門家に向けて講義をし、また、一般聴衆向けには最先端科学を説明し、それが心身医学や霊的(スピリチュアル)な原理とぴったりと調和することを説いている。何百人もの聴衆から、博士の説明する原理を適用して身体的にも精神的にも健康状態が改善したという報告がなされている。リプトン博士は“新しい生物学”の主要な代弁者の一人と見なされている。

画像出展:「Bruce Lipton」

以下は目次になります。青字が取り上げた項目です。

イントロダクション 天国の島で生命の真実に目覚める

「生命の秘密」を探究する研究者として

細胞は独立した生き物

信念が人生をコントロールする

魂と科学を統合する「新しい生物学」

第一章 細胞は知性を持っている

落ちこぼれ医学生たちとの出会い

細胞は学習し、記憶する

賢くなるために共同体をつくる細胞

進化の方向を決めるのは環境

限界はない。自分で“限界があると考えて”いるだけだ。

第二章 環境が遺伝子のふるまいを変える

遺伝子は生物を「コントロール」しない

人間の身体は“タンパク質の機械”

タンパク質は歯車のように組み合わさって働く

「DNAボス仮説」はなぜ生まれたか

マウスと人間の遺伝子の数はほぼ同じ

核は細胞の生殖腺

遺伝子をコントロールするタンパク質

細胞は環境に合わせて形を変える

第三章 細胞膜こそ細胞の脳である

原核細胞はどこにあるのか

細胞膜の構造と機能

「内在性膜タンパク質」が遺伝子のスイッチ

神経の役割を果たす細胞膜

細胞膜は“コンピュータ・チップ”と同じ

第四章 量子物理学が生物学・医学を変える日は近い

量子物理学と縁なく過ごしてきたわたし

ニュートン力学では超常現象を解明できない

物質はエネルギーでできている

人間の生体内システムは重複的

製薬会社の駒となっている医師たち

電磁エネルギーが生体調整に深い影響を与える

代替医療の研究が進まないわけ

エネルギー波を治療に活用する

第五章 心が持っているすばらしい力

不治の病が治った!

否定的な考えを排除、肯定的に考える

脳は体全体の細胞をコントロールする

意識を正しく用いれば、病身を健康にできる

心は身体に優先する

プラシーボ(偽薬)に治療効果があるのはなぜか

心は薬より力がある

第六章 恐怖を捨てよう。満ち足りた人生を創るために

「成長・増殖」と「防衛」反応は同時に働かない

身体を守るための二つの防衛システム

大病のほとんどは慢性ストレスが原因

第七章 親は子どもの遺伝子が最高の可能性を発揮できる環境を整えよう

「親の役目は重大」を最先端科学が証明

潜在意識が持つ驚くべきパワー

子どもは親が教える知恵を潜在意識のメモリーにダウンロードする

意識(手動操縦)と潜在意識(自動操縦)は名コンビ

潜在意識を変更するのは難しい

知能指数決定に遺伝子が関係するのは34%

胎児を意識的に育てて可能性を広げてやろう

愛は生命の水

エピローグ 愛情深きものが生き残る世界へ

科学と魂の世界がつなぐ細胞生物学者として

地球は一つの生命体

わたしたちは宇宙/神の一部の現れ

人間は魂が形をとったもの

いまは次の進化のサイクルに向う準備期

人間は愛を必要とする存在

イントロダクション 天国の島で生命の真実に目覚める

細胞は独立した生き物

●「セントラル・ドグマ」は遺伝子をコントロールしているという科学的な仮定だが、一つ、大きな欠陥がある。遺伝子は自らのスイッチのオン・オフはできないのだ。専門用語を用いて言うならば、遺伝子は「自己創発」ができないのである。環境の中の何かが引き金にならなければ、遺伝子は活性化しない。

科学の先端では、当時すでにこれは事実として確立されていたが、保守的な科学者たちは遺伝子を中心とするドグマを信じ込むあまり、それが見えず、ひたすら無視していたのだった。セントラル・ドグマをあけすけに批判するものだから、わたしは科学界の異端者のような存在になった。破門志願者であるだけではなく、火あぶりの刑にも値するものだった。

スタンフォード大学で就職面接を受けた際に行なった講義で、気がついてみると、集まった教授連中(多くは国際的に認められた遺伝学者だった)に対して、「反証事実があるにもかかわらずセントラル・ドグマに執着するとは、宗教的原理主義者と変わるところはない」といって糾弾していた。

この冒瀆的な内容を耳にして、講義室には憤怒の叫び声がわき起こり、これで職はもうないなと思った。ところが、新しい生物学のメカニズムに関するわたしの洞察が刺激的だったためか、ポストを得られることになった。スタンフォード大学の傑出した研究者たち、とくに病理学科長のクラウス・ベンシュが支持してくださり、わたしのアイデアを人間のクローン細胞を用いた研究に応用し、さらに追及するように励まされた。

第一章 細胞は知性を持っている

細胞は学習し、記憶する

●細胞たちは、積極的に生存に適した環境を探し求めながら、一方では毒のある有害な環境を避けようとする。これを同時にやってのける。単一の細胞も人間と同じように、周りの微細な環境から幾千もの刺激を受け、データを分析し、適切な行動をとり、生き延びる。

単一の細胞は、環境を通じた経験によって学習し、細胞記憶を保持することもできるが、これは細胞分裂によって次世代の細胞に受け継ぐことも可能だ。

たとえば、麻疹(はしか)ウィルスが子どもの体内に侵入した場合のことを考えてみよう。ウィルスに対抗して身体を守るには、タンパク質の一種である抗体をつくる必要がある。このため免疫細胞が呼び集められるが、この細胞たちは未分化だ。麻疹に対する抗体を製造するのには、設計図になる新しい遺伝子をつくりださなくてはならない。

麻疹抗体の遺伝子をつくりだす最初のステップは、未分化な免疫細胞内で起こる。未分化な細胞には、抗体に関係する多数のDNA断片があり、それぞれ異なる形のタンパク質に充当している。一つひとつの免疫細胞の中で、この断片がランダムに組み換えられ、組合されて再構成される。その結果、個々の細胞は特有の抗体遺伝子を一つ有することになるが、免疫細胞全体としては、膨大な種類の抗体遺伝子をもつことになる。

遺伝子をもとにして個々の細胞が生産する抗体は、それぞれ形態が異なる。未熟な免疫細胞がつくりだした抗体が、侵入してきた麻疹ウィルスと“ほとんど”相補的なものであれば、その細胞が活性化される。

活性化された細胞は驚くべきメカニズムを発動する。「親和性成熟」というプロセスを経て、免疫細胞は抗体タンパク質の形を“微調整”し、侵入者である麻疹ウィルスとぴったり結合できる抗体をつくりだせるようになる[Li, et al,2003; Adams, et al, 2003]。

活性化された免疫細胞は増殖を始め、抗体遺伝子のコピーが何百個とつくられるが、その過程で「体細胞超突然変異」が起き、できたコピーはもとの遺伝子と少しずつ異なるようになり、それぞれの遺伝子をもとに、少しずつ形の異なる抗体が多種類できる。その中からいちばんぴったりくる抗体をつくる遺伝子が選択され、この遺伝子がさらに体細胞超突然変異を起こし―という過程が何度も起こり、麻疹ウィルスに完璧に合う抗体が形成されるようになる[Wu, et al, 2003; Blanden and Steele 1998; Diaz and Casali 2002; Gearhart 2002]。

こうやって練り上げられた抗体がひとたびウィルスに結合したなら、侵入者は無力化され、破壊される。かくして、子どもは麻疹でつらい目に合わなくてもすむ。細胞はこの抗体を遺伝的に“記憶”しているので、将来再び麻疹ウィルスが侵入するようなことになれば、細胞は即座に反応して免疫系を発動し、身体を守ってくれる。

新しい抗体の遺伝子は、細胞が分裂すればそのたびに子孫に受け渡される。つまりこの過程で、細胞は麻疹ウィルスについて“学習”し“記憶”し、娘細胞に伝えられ、細胞分裂によってその記憶も増殖していく。これはもう遺伝子操作だと言ってもよいだろう。

この妙技は、細胞が長年進化させてきた「知性」のメカニズムを備えている事実を示している。これはたいへん大事なことだ[Steel, et al, 1998]。

賢くなるために共同体をつくる細胞

●化石の記録によれば、地球ができてから6億年後にはそういった生物が出現していたが、その後、27億5000万年間、地球には単細胞の生物、バクテリアや藻類、アメーバなどの原生動物しかいなかった。約7億5000万年前、こういった賢い細胞たちは、さらに賢くなる方法を見つけだした。多細胞生物(植物や動物)が誕生したのだ。

最初のうちは、多細胞といいてもゆるく結びついた共同体、いわば単細胞生物の「コロニー」のようなものだった。数十個から数百個ほどの集まりだったのだが、共同体をつくって生活するのは進化の上で有利だったので、すぐに数百万、数十億、何兆個もの細胞が集まって社会的な相互作用を行いながら生活するようになった。

個々の細胞は顕微鏡的なスケールだが、多細胞の共同体の大きさは、肉眼でやっと見えるものからモノリスのように巨大なものまで、さまざまだ。生物学者はこの組織化された共同体を人間の視点から見た構造をもとに分類する。

細胞の共同体を肉眼で見れば、たとえばマウスやイヌ、人間などといったふうにひとつの実態に見える。しかし、実際は、何百万個、何億個という細胞が高度に組織化された結社のようなものだ。

~中略~

高密度で生存していくために、細胞たちは環境を構造化していった。そういった高性能の共同体では、必要な仕事が分担される。大きな集団では組織内の関係は常に変化するが、変化に後れを取ることなく正確かつ効率的な分担が行なわれる。

個々の細胞が特殊化した仕事をするほうが共同体にとっては効率的だ。動物や植物では、胚が発生していく際、細胞は特殊化した機能を身につけていく。組織学的に分化が起こって細胞の集団ができ、身体のなかでそれぞれ特有の組織や器官をつくりあげていく。

進化の過程での「分化」というやり方、つまり共同体のメンバー間で仕事を分担するという方法が、共同体を構成する細胞一つひとつの遺伝子に埋め込まれていった。それが生命体が生きていく上で必要な効率性や能力を向上させたのだ。

大きな生命体では、たとえば環境からの刺激を読みとって反応するのに関係する細胞は、全体のほんの一部だけだが、これらは神経系の組織や器官を構成し、特殊化する作業を行っている。

つまり、神経系の役割は、環境状態を感知して、膨大な数の細胞からなる共同体全体の細胞の行動を統率することだ。共同体内で労働を分担するのは、生存する上で他にも有利な点がある。効率がよいので、より少ない資源でより多くの細胞が生活できるのだ。

※モノリス:建築や彫刻で使う大きな石や岩(動植物のことではないか)

第二章 環境が遺伝子のふるまいを変える

遺伝子は生物を「コントロール」しない

●1967年、大学院で幹細胞クローン作製法を初めて教えられたとき、以後、決して忘れられないある知恵を授けられた。一見単純なこの知恵は、後年、わたしの仕事や人生にとってたいへん深い意味をもつようになる。だが、当時はそれには気がつかず、その深さを理解できたのは何十年も経ってからだった。

クローン作製を指導してくださったのはアーヴ・コーニグズバーグ教授。熟練した科学者で、幹細胞クローン作製をごく初期にマスターした細胞生物学者の一人だ。教授は、「もしも、培養中の細胞の調子が悪かったら、原因は細胞そのものではなく、その置かれた環境に求めるべきだ」と教えてくださった。

~中略~

言われた当座はぴんとこなかったが、このフレーズが生命の本質を理解する上で大事な洞察を与えてくれるものだと、次第にわかってきた。この知恵には一度ならず助けてもらった。よい環境においた細胞は元気だったし、環境が悪ければ勢いがなくなった。環境を整えてやれば、「病んでいる」ように見えた細胞も活力をとりもどした。

ところが、ほとんどの細胞生物学者は、組織培養技術に関するこの知恵をまったく知らずにいた。それどころか、ワトソン&クリックの発見に続いてDNAの遺伝暗号が明らかになってからというもの、科学者たちは、環境影響について考慮するのをやめてしまう。環境は軽視されがちなのだ。

あのチャールズ・ダーウィンでさえも、晩年になってから、進化論が環境の役割について正しく評価していなかった、と認めている。1876年、モリッツ・ワグナーに宛てた手紙にはこう書かれている。

「思うに、わたしの犯した誤謬の最たるものは、食物や気候など、環境の直接的な作用については十分に重要性を認めず、自然選択と関連性を持たないものとしてしまったところでしょう。……【種の起源】を書いたころは、その後しばらくの間もそうでしたが、環境の直接的な作用について証拠となるような事実を、ほとんど見つけられませんでした。ところがいまや証拠は山のようにあるのです」[Darwin, F 1888]。

しかし不幸なことに、ダーウィンがラマルクの「思想」に回帰したのを見て、ダーウィンの信望者たちは、彼も年老いたのだろう、頭が混乱してきたようだ、としか思わなかった。師がその考えを改めたのに、ダーウィン信望者たちはダーウィン自身よりももっとダーウィン流であろうとしたのだ!

フランスの生物学者 ジャン・バティスト・ラマルク(1744年-1829年)

ダーウィンの理論は、二十世紀になって発達した分子遺伝学も組み込んで、「新ダーウィン説」として現代化された。エルンスト・マイヤーは率先して新ダーウィン説の構築を進めた生物学者だが、そのマイヤーでさえ、ラマルクを先駆者として認めている。1970年に出された名著『進化と生命の多様性(Evolution and the Diversity of Life’ 未邦訳)』で、エルンスト・マイヤーはこう書いている。「ラマルクは『進化論の創設者』として捉えたほうが良いと思われる。実際、フランスの歴史家の中にはそう認めている人も一人ならずいる。……ラマルクは著作の一冊をほぼ全部費やして、生物が進化してきたという理論を提唱しているが、そういう試みをしたのは彼が初めてである。彼こそが、動物全体を、進化の結果生まれてきたものとして示した、最初の人物なのである」[Mayr 1976, page 227]

●現代社会で苦しめている糖尿病や心臓病、ガンなど、健康でしあわせな生活を断ち切ってしまう病はさまざまであるが、いずれも単一の遺伝子によって引き起こされるものではない。多数の遺伝子や種々の環境要因が相互に関係しあった結果、発症するのだ。

でも、新聞には、いろいろな病気の遺伝子が発見されたなんて大見出しがよく出ているじゃないか、と思う方もおられるだろう。だが、派手な見出しを鵜呑みにするのは禁物だ。記事をよく読めば、真実はもっと地味だとわかる。科学者たちは、数多くの遺伝子を数多くの病気や人間の数多くの性質と関係づけているだけだ。たった一つの遺伝子が、ある病気を引き起こすという事例が見つかるのは、たいへん稀なことなのだ。人間の疾患に関していえば、遺伝子の異常だけで発症するものは、人間がかかる病気全体のなかで、わずかに2%ほどしかない[Strohman 2003]。

メディアの報道では「関係する」と「引き起こす」という語を正確に用いていないことが多く、これがまた混乱を助長している。何かが、ある病気に関係するからといって、それが必ずしもその病気を引き起こす原因になるわけではない。

「引き起こす」というのはつまり命令を出し、コントロールするということだ。たとえば、いまわたしがキーを取り出して、「このキーが車をコントロールする」と言ったとしよう。そのキーがなければイグニッションをオンにできないのだから、「コントロール」といっても筋は通るかもしれない。だが、実際問題として、キーが車を「コントロール」するのだろうか? もしそうだとしたら、うっかり差しっぱなしにしたが最後、ちょっと目を離したすきに、キーが勝手に車をひとっ走りさせてしまう、なんてことになる。実際は、キーは車のコントロールに「関係する」だけであり、車をコントロールするのはキーを差し込んで回す人間だ。

これと同じように、遺伝子の中には生物の行動や性質に関係しているものがあるが、こういった遺伝子はほかの何かがスイッチを入れて、初めて働き始めるのだ。

では、いったい何が遺伝子のスイッチを入れるのだろう? 解答は、1990年にナイハウトが発表した「発生における遺伝子の隠喩と役割」という論文に説き明かされている[Nijhout 1990]。彼によれば、遺伝子が生物をコントロールしているという考え方は、真実ではなく仮説にすぎない。ところがこの考えが長きにわたって繰り返し唱えられてきたために、科学者たちはこれが単なる仮説だということを失念しまったのだ。この仮定はいまだかつて証明されていないどころか、近年この仮定を揺るがす研究成果が発表されているのだ。

ナイハウトは、遺伝子によるコントロールは現代社会という言葉の隠喩になっている、と論じている。つまり遺伝子工学技術を用いれば、数々の病気は魔法のように治療でき、さらには何人ものアインシュタインやモーツアルトをつくりだすのも自由自在である。わたしたちはそのように信じたいのだ。だが、隠喩は隠喩であって、科学的な真実とイコールではない。

では何がいったい真実なのか。ナイハウトは簡潔に要約している。「ある遺伝子の産物が必要になったとしても、その遺伝子発現のスイッチを入れるのは環境からの信号である。遺伝子が自分自身でスイッチを入れる資質を持っているわけではない」。つまり、遺伝子のコントロールについては「環境こそが問題なのだ」というフレーズがぴったりとあてはまる。

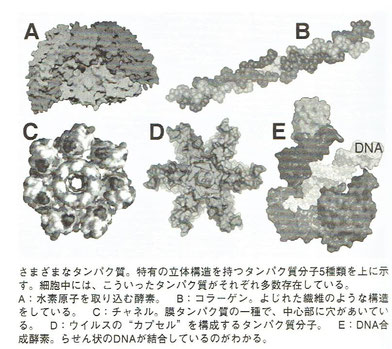

人間の身体は“タンパク質の機械”

●有機化学が明らかにしたところによれば、細胞を構成しているのは四種類の高分子―多糖類、脂質、核酸(DNAとRNA)、そしてタンパク質―だ。どれも細胞にとってなくてはならないものだが、なかでもタンパク質は生命体にとってきわめて大事な要素だ。わたしたちの細胞は、タンパク質がブロックのように積み重なって形づくられていると言ってよい。

おまけに、わたしたちの身体はどんな機械よりもずっと複雑だ。たとえば身体の中では、10万種類以上のタンパク質が働いている。これは一つとってみても、単純に機械だと言ってすますわけにはいかないのがわかるだろう。

さらに細胞内では10万個以上のタンパク質が働いている。では、このタンパク質はどんな構造をしているのか調べてみよう。それぞれのタンパク質は、アミノ酸が数珠つなぎになってできている。 ~中略~

アミノ酸がつながってできたタンパク質は、かなり融通がきくということにも注意していただきたい。おもちゃのネックレスは、きつく折り曲げると外れてしまうが、アミノ酸のつながりはそう簡単には外れない。たとえていうならヘビの背骨のようなものだ。ヘビの脊椎は、同じようなかたちをしたたくさんのパーツ(椎骨)がつながってできている。だからヘビは、まっすぐな状態から丸まったボール状まで、さまざまな形をとることができる。

タンパク質を構成するアミノ酸どうしはペプチド結合でつながっていて、ヘビの背骨と同じように、さまざまな形をとることができる。タンパク質の「背骨」にあたるのはアミノ酸の連なりで、アミノ酸は結合部で回転したり湾曲したりする。のたくったりくねったりする様は、まさにナノ(100万分の1ミリメートル)スケールのヘビと言ってもよいだろう。

タンパク質の背骨がどのような曲線を描くかは、二つの主な要因によって決定される(つまりこれらがタンパク質の形を決定することになる)。一つはアミノ酸の配列パターン。ポップビーズのように結合するアミノ酸は、種類によって形が異なるので、アミノ酸配列が異なれば、背骨の曲がり方も異なってくる。

もう一つは結合したアミノ酸どうしの電荷による相互作用。ほとんどのアミノ酸は正あるいは負の電荷を持っているが、これが磁石のように作用する。正と正、負と負の電荷は反発し合うが、正と負の電荷は引きつけ合う。

先に説明したように、アミノ酸どうしの結合部は回転したり曲がったりすることができるので、それぞれのアミノ酸がもつ正負の電荷にしたがって結合部が形を変え、その結果、タンパク質の背骨は自ずと特有の形をとることになる。

タンパク質の中には、多数のアミノ酸が結合してかなり長くなっているものもある。長い分子は「シャロペン」と呼ばれるタンパク質分子に助けてもらわないと、うまく折りたたみができない。正しく折りたたまれなければ、背骨に障害がある人と同じように、うまく機能できない。だがよくしたもので、異常な形のタンパク質は細胞内で分解される。背骨となるアミノ酸の鎖はばらばらにされ、また別のタンパク質を合成する材料として使い回される。

タンパク質は歯車のように組み合わさって働く

●生命の本質を理解しようとするなら、まずは、タンパク質という一種の“機械”がどうやって動くのかを理解しなければならない。

タンパク質分子は最終的に、ある立体構造をとる(これは「コンフォメーション」と呼ぶ)。このとき、“背骨”を構成するアミノ酸の電荷や磁場は安定した状態になっている。もしタンパク質内の電荷が変化すると、新しい電荷に合わせて、タンパク質の“背骨”は自ずと大きく曲がって変形し、再び安定状態になる。

たとえば、“背骨”を構成するアミノ酸にホルモンなど他の分子が結合したり、酵素の働きで電荷をもつイオンが付加されたり、あるいは奪われたりすると、タンパク質分子内の電荷の状態は変化する。また、携帯電話など、外部から電磁場への干渉があった場合などにも電荷の状態には変化がみられる[Tsong 1989]。

このように、タンパク質は形を変えることができ、見事な工学的特徴をもつことになる。タンパク質にはそれぞれ特有の立体構造があり、立体的にぴったりと合う分子どうしは結合することが可能だ。

形態的かつエネルギー的に相補的な分子とタンパク質が出合うと、あたかも精密な歯車どうしが噛み合うように、両者はがっちりと結合する。

上の図をよく見ていただきたい。図には5個のタンパク質分子を示した。それぞれが異なる形をしている。これらはいずれも、実際に細胞内で働いている分子“歯車”だ。これらの生体「歯車」のエッジは、人工的な歯車ほどシャープではない。だが、それぞれ特有の立体構造をもっているので、形が合う分子があれば、がっちり結合しそうだと想像できる。

左の三つの図では、ねじ巻き時計の部品を使って、細胞内の歯車が動く様子を示す。一番上の図は時計の歯車、バネ、軸受けなど、金属製の機械の部品だ。歯車Aの回転が歯車Bに伝わり、さらに歯車Cが回転する。

中段の図では、人工的な機械の歯車の上に、エッジのソフトな生体分子を重ねてみた(何百万倍にも拡大し、時計のサイズに合わせてある)。これで、タンパク質が時計のメカニズムと同じような働きをすることがわかりやすくなると思う。この「金属・タンパク質の機械」モデルで、たとえばタンパク質1の回転によりタンパク質2が回り、その結果タンパク質3が動く、といったように連動していると想像していただけるだろうか。

細胞内には、このようにタンパク質分子がいくつも組み合わさった装置が、何千個も入っている(訳註:この図に示されたタンパク質1、2、3は別々の働きに関わるタンパク質で、この三つが実際に連動して働くわけではない。また、タンパク質分子の中には回転するものもあるが、回転しないものも多い。あくまで、タンパク質分子が機械の部品のように連動して働くイメージをつかむための図である)。

細胞質中のタンパク質は、グループをつくって互いに協力し、特有の生理的機能を果たしているが、これを「パスウェイ」という。たとえば、呼吸に関するパスウェイ、消化に関するパスウェイ、筋収縮に関するパスウェイなどがある。

細胞内でエネルギーを生産しているのはクレブス回路(訳註:クエン酸回路、TCA回路ともいう)というパスウェイだ。多数のタンパク質分子が関係するきわめて複雑な化学反応系で、全部を記憶するのはひと仕事であり、多くの学生たちが泣かされている。

タンパク質が機械の部品のように組み合わさって働く、ということを見いだしたとき、細胞生物学者たちがどれほど興奮したことか! 細胞は、タンパク質を部品とする機械を利用して、それぞれの代謝機能や行動機能を行っている。細胞の中ではタンパク質分子が常に立体構造を変化(変化は1秒間に何千回も起こる)させているが、この構造変化こそが、生命を推進する動きなのだ。

「DNAボス仮説」はなぜ生まれたか

●前項では、DNAについて全然触れなかったが、それは、タンパク質は電荷の変化に応じて行動を開始するので、それにDNAは関与していないからだ。だが、遺伝子が生物学的現象を「コントロール」しているという考え方は一般的に広まっているし、よく引き合いにも出される。この考え方はいったいどうやって生じたのだろうか?

【種の起源】の中で、ダーウィンは「遺伝的な(hereditary)」因子が世代から世代へと引き継がれることにより、生まれてくる子どもの形質がコントロールされるのではないか、と示唆している。ダーウィンの影響はとてつもなく大きなものだったので、科学者たちは近視眼的に遺伝物質の探求に走ってしまい、遺伝物質こそが生命をコントロールする、と信じてしまったのだ(訳註:ダーウィンの時代には、遺伝のメカニズムについてはまだほとんどわかっていなかった。【種の起源】が出版されてから数年後、メンデルが「遺伝の法則」を発表したが、この法則は1900年に再発見されるまで、生物学界からほとんど無視されていた)。

1910年、顕微鏡を用いた詳細な研究の結果、染色体の中に、世代から世代へと受け渡される遺伝情報が含まれていることが明らかになった。染色体は、細胞が分裂して二つの「娘(ジョウ)」細胞になる前に、細胞内にはっきり現れてくる糸状の構造物だが、細胞分裂によってそれぞれの娘細胞に分配され、最も大きな細胞小器官である核内に収められる。

科学者たちは細胞から核をとりだし、染色体を分析してみた。その結果、遺伝に関するこの構造物は、タンパク質とDNAという二種類の物質だけで構成されていることがわかった。まだ詳細は不明だったが、タンパク質という生命の機械は染色体に含まれる分子の構造や機能に深く関係しているらしい、と判明したのだ。

染色体の機能に関する理解が一歩進んだのは、1944年のことだった。この年、遺伝情報を有しているのはDNAだと証明されたのだ[Avery, et al, 1944; Lederberg 1994]。そして、あざやかな実験により、DNAが選び出された。

まず、ある種のバクテリアから核を抽出する。このバクテリアを仮にタイプAと呼ぼう。次に、タイプAからDNAだけを取り出して、タイプBの培地に加える。やがて、タイプBのバクテリアは、タイプAだけにしかなかった性質を示すようになる。

こうして、DNAさえあれば遺伝形質が受け渡されるとわかって以来、DNA分子は科学界のスーパースターとなった。

さて続いてワトソンとクリックが登場して、スーパースターの構造と機能を明らかにする。DNA分子は長い糸状で、「塩基」と呼ばれる窒素化合物を含む(訳註:DNAの構成単位はヌクレオチドで、ヌクレオチドは塩基・デオキシリボース・リン酸が結合したもの)。塩基にはアデニン(A)、チミン(T)、シトシン(C)、グアニン(G)の四種類がある。

ワトソンとクリックの発見したDNAの構造からは、A、T、C、Gという塩基の配列がタンパク質の背骨となるアミノ酸の配列を指定していることが示唆され、それは後に証明された[Watson and Crick 1953]。DNA分子上にはいくつもの遺伝子が並んでいて、これがタンパク質の“背骨”の設計図になっている。ついに細胞内で働く機械であるタンパク質製造の暗号が解明されたのだ!

ワトソンとクリックは、DNAが遺伝分子としてどれほど完璧なのかも説明している。DNA1分子は2本の鎖からなる。これらが結合して、ゆるいらせん状になっている。有名な「二重らせん」構造だ。

これはすばらしくよくできたシステムで、それぞれの鎖の塩基配列は互いに鏡像的(訳註:相補的)な関係にある。DNAの2本の鎖がほどけると、それぞれの鎖の塩基配列に対して相補的な塩基をならべていけば、もとの鎖とまったく等しいDNAが2分子できあがる。2本の鎖の分離により、DNA分子は自己複製ができるのだ。この現象の観察により、DNAは自分自身の複製を「コントロール」している、つまり、DNAは自分自身の“ボス”だという仮説が生まれた。

DNAが自分自身の複製をコントロールし、さらに生物の身体をつくるタンパク質の設計図となっているという「示唆」をもとに、フランシス・クリックが導き出したのが「セントラル・ドグマ」、つまり「DNAが支配する」という信念だ。これは近代生物学の拠って立つ基盤であったといってよく、石に刻み込まれた、かの「十戒」のごとき存在と化していた。「DNAの優位性」とも呼ばれるこのドグマは、ほぼすべての科学の教科書に載っている。

ドグマには、生命がどのように立ち現れてくるかが図式的に表してある。DNAが頂点に、そのつぎにRNAが置かれる。RNAはDNAのコピーだが寿命は短く、タンパク質の背骨となるアミノ酸配列を規定するテンプレートとして機能する。

DNAの優位性という図式は、遺伝子決定主義の論理的な根拠となった。生命体の性質はタンパク質の性質によって決まり、タンパク質はDNAが管理している、ということは、論理的に考えるなら、DNAが生物を特徴づける“第一原因”、言い換えれば一次決定因子だということになる。

セントラル・ドグマでは、情報の流れは一方通行であり、DNAからRNAへ、RNAからタンパク質へと伝わっていくと仮定する。この仮定は深いところで重大な影響をもっている。タンパク質は身体を構成する物質の代表なので、このドグマは、あなたの身体やあなたが人生で経験することは、情報の流れを逆にたどってDNAかに変化を与えることはできない、とほのめかしているわけだ。このドグマによれば、DNAがあなたの人生をコントロールするのであり、あなたは自分のDNAに影響を与えることはできないということになるではないか!

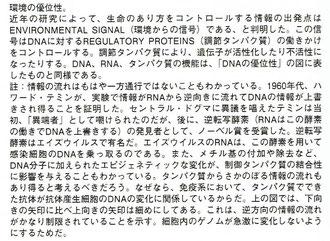

遺伝子をコントロールするタンパク質

●遺伝子を運命の女神と考える理論家たちは、あきらかに、徐核細胞に関して百年も前に得られていた研究成果を無視している。だが彼らも新しい研究成果は無視できなかった。その研究により、遺伝子決定主義という信念はくつがえされてしまった。

ヒトゲノム計画が科学のトップニュースとして報じられていたのと同じころ、“エピジェネティクス”という、新しくかつ革新的な生物学の分野がスタートしていた。「遺伝子を超えたコントロール」という意味のエピジェネティクスは、生命コントロールのメカニズムに対するわたしたちの理解を根本から変えるものだ[Pray 2004; Silverman 2004]。

エピジェネティクスがこの10年間に解明したところによれば、遺伝子として受け渡されるDNAの設計図は、誕生のときにはまだ確定していないらしい。遺伝子は運命の女神などではないのだ! 環境による影響、たとえば栄養分やストレスなどの感情が、基本的な設計図に手を加えることはないにしても、遺伝子を変化させることがある。さらにそういった変化は、DNAの設計図が二重らせんによって次世代に受け渡されるのと同様に、確実に世代を超えて受け渡されていくという[Reik and Walter 2001; Surani 2001]。

エピジェネティクス分野での発見が、遺伝学分野での発見に後れをとっているのは確かだ。なぜだろう?

1940年代後半以来、生物学者たちは細胞の核からDNAだけを取ってきて、遺伝のメカニズムを研究してきた。DNAを手に入れるには、まず細胞から核を採取し、さらに核膜を破壊して内部の染色体を取り出す。染色体の半分はDNAだが、残り半分はDNAの働きを制御するタンパク質だ(訳註:DNAに結合して染色体を構成する、ヒストンなどのタンパク質を染色体タンパク質という)。

DNAを研究したいと逸(ハヤ)るあまりに、ほとんどの科学者はこのタンパク質を捨ててしまっていた。今にして思えば、風呂の水といっしょに赤ん坊を流してしまうようなふるまいである。

流され、捨てられた赤ん坊をすくい上げたのが、エピジェネティクスの研究者たちだ。彼らは染色体を構成するタンパク質を研究し、それらがDNAと同じくらい遺伝において重要な役割を果たしていることを見いだした。

染色体では、DNAがいわば芯となっていて、タンパク質はそれにカバーとしてかぶさっている。カバーがかかったままでは、遺伝子の情報を読みとることができない。たとえばあなたの腕がDNAで、青い眼をつくる遺伝子の役割をもつとしてみよう。核内では、染色体タンパク質がこのDNA領域に結合してカバーしている。シャツの袖がおろしてあったら、腕に書いてある情報が読みとれないのと同じことだ。

では、どうすればこのカバーを取りはずせるだろうか? 環境から、ある信号がやってくれば、「カバー」タンパク質は形を変えてDNAの二重らせんからはずれ、遺伝子が読みとれるようになる。DNAのカバーがはずれて露出すれば、その遺伝子部分のコピーがつくられる。結局、遺伝子の活動はカバーとなるタンパク質が存在するかしないかによって「コントロール」され、タンパク質の存在は環境からの信号によってコントロールされる。

エピジェネティックなコントロールというのは、つまるところ、環境からの信号がどうやって遺伝子の活動をコントロールしているのか、ということだ。

前に述べたDNAの優位性という図式は、もはや時代遅れだということは明らかだろう。新たに「環境の優位性」という言葉のもとに、情報の流れを図式化し直さなくてはならない。

生物体における情報の流れを表した新しい図式はより洗練されたもので、環境からの信号がトップに来ている。その次に調節タンパク質、あとはDNA、RNA、そして最後にタンパク質が置かれる。

エピジェネティクスが明らかにした点は他にもある。生物が世代から世代へ遺伝情報を受け渡すには二つのメカニズムがあるということだ。両方のメカニズムの存在が明らかになったことにより、人間の行動を引き起こす要因として、氏(遺伝子)と育ち(エピジェネティックなメカニズム)の両方を考慮すべきだとわかってきた。科学者たちがこの何十年もやってきたようにDNAの設計図を見るだけでは、環境の影響は正しく理解できない。[Dennis 2003; Chakravarti and Little 2003]。

細胞は環境に合わせて形を変える

●先に説明したような、環境からの影響を受けたチューニングは、世代から世代へと受け継がれることがわかっている。

2003年、デューク大学の研究者が画期的な成果を発表した。同年8月1日に発行された【モレキュラー・アンド・セルラー・バイオロジー(分子細胞生物学)】誌に掲載された論文で、マウスで、改善された環境が遺伝子の突然変異さえもくつがえすことが明らかにされたのだ。[Waterland and Jirtle 2003]。

この研究では、異常な「アグーチ」遺伝子をもつ雌マウスを妊娠させ、ダイエタリーサプリメントを与えてその影響を調査した。アグーチマウスは体色が黄色く、かつ極度に肥満する。そのため、心血管障害や糖尿病、ガンなどにかかりやすくなる。

実験では、黄色で肥満したアグーチの母親マウスを二つのグループに分け、片方のグループだけに、メチル基を多く含むサプリメントを与えた。このサプリメントを用いたのは、メチル基をもつ化合物がエピジェネティクスにおける変化に関係する、との研究結果が数多く出ているからだ。遺伝子であるDNAにメチル基が結合すると、遺伝子の働きを制御する染色体タンパク質とDNA分子の結合のしかたが変化する。タンパク質が遺伝子にがっちり結合していると、カバーがとりはずせなくなり、遺伝子は読みとれない。すなわち、DNAのメチル化は遺伝子の活動を抑制したり、働きかたを変えたりする。

この研究に見出しをつけるなら「遺伝子には食事療法が切り札」というのが適当だろう。メチル基に富むサプリメントを与えられたマウスが産んだ子マウスは、母親と同じアグーチ遺伝子をもつにもかかわらず、体色は茶色で、サイズも標準だった。サプリメントを与えなかったマウスが産んだのは黄色い子マウスで、この子どもたちは茶色い子マウスよりも餌を食べる量が多かった。最終的に、黄色いほうは茶色いほうの二倍近くの体重になったが、茶色いほうの「偽アグーチ」たちはスリムなままだった。

衝撃的な写真はデューク大学が発表したものだ。二匹のマウスは遺伝的にまったく等しいのに、外見は著しく異なっている(訳註:実験用のマウスは、何代も交配を繰り返して純系になっているので、同じ系統のマウスなら、別個体でも遺伝子構成はまったく等しい。この実験ではアグーチ系統のマウスを用いており、複数の母親マウス及び父親マウスはすべて遺伝子構成が等しいので、生まれてくる子どもたちもすべて遺伝子構成が等しい)。

片方はスリムで茶色く、片方は肥満して黄色い。写真ではわからないが、肥満したほうのマウスは糖尿病を発症している。一方、遺伝的にはまったく同一の相方の方は健康だ。

エピジェネティックなメカニズムが、がんや心血管障害、糖尿病など、さまざまな疾病に関係しているとの研究も発表されている。実際、がんや心血管障害の患者のうち、遺伝子が直接的な原因になっているのはわずか5%にすぎない[Willett 2002; Silverman 2004]。乳がん遺伝子のBRCA1とBRCA2が発見されたとき、メディアは大騒ぎした。実は乳ガンの症例の95%は遺伝子と関係なく発症しているのだが、それについては詳しく報道されなかった。

大多数のがん患者の悪性腫瘍は、環境によってエピジェネティックな変化が引き起こされたために生じたもので、遺伝子の欠陥によるものではない[Kling 2003; Jones 2001; Seppa 2000; Baylin 1997]。最近、著名な科学者・内科医であるディーン・オーニッシュが発表したところによれば、前立腺がんの患者たちが、90日間、食事と生活様式を変えただけで、500個以上の遺伝子の活性が切り替わったという。その遺伝子の変化の多くは、腫瘍の形成に不可欠な生物学的過程を阻害するものだった[Ornish, et al 2008]。

~中略~

この章の冒頭で環境について述べたが、研究室で実験していたころ、わたしは環境の変化が細胞に与えるインパクトを何度も何度も目撃してきた。だが、その意味するところが腑に落ちたのは、研究職も最後のほうになってからだった。

当時わたしはスタンフォード大学にいて、血管の内皮細胞が環境によって構造も機能も変化するのを観察した。たとえば、炎症性物質を培地に加えると、内皮細胞はすばやく変化して、免疫系の掃除屋細胞であるマクロファージのような形態になる。

またガンマ線を照射してDNAを破壊したとき、細胞は変形してみせた。これには心底興奮させられた。この内皮細胞は「機能的に徐核」されていたにもかかわらず、炎症性物質に反応して完璧に変化し、生物的に異なる行動をとるようになった。これは核がちゃんと細胞内にある時とまったく同じ反応だった。この細胞たちは、遺伝子ももたないのに、何らかの「理にかなった」コントロールをしてみせたのだ[Lipton 1991; Butler, et al 2010]。

指導教官のコーニングズバーグ教授から、細胞の具合が悪いときはまず環境を疑ってかかれ、とアドバイスされてから20年後、とうとうわたしにもわかった。

DNAが生物をコントロールするのではない。核は細胞の脳ではない。

わたしたち誰もがそうであるように、細胞は生活している環境に合わせて形を変える。つまり「環境こそが問題」なのだ!

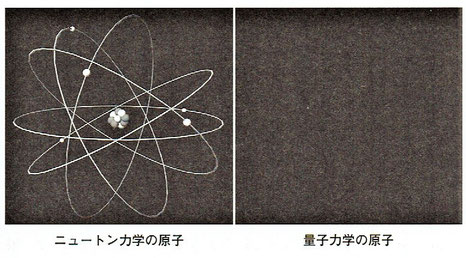

第四章 量子物理学が生物学・医学を変える日は近い

ニュートン力学では超常現象を解明できない

●搭乗を待っていて、ハッと気がついた。これから5時間もシートに縛りつけられるというのに、何も読み物がない。

搭乗ゲートは閉まろうとしていたが、列から離れてコンコースを降り、本屋へと向かった。選択肢は山のようにあるのに飛行機のドアが閉まって取り残される危険性もあり、パニックになりそうだった。どうしていいかわからなくなったとき、一冊の本が目にとまった。『量子の世界』。著者は物理学者ハインズ・R・パージェル[Pagels 1982]。ざっと見たところ、量子物理学の初心者向け解説書らしい。大学のとき以来、量子物理学恐怖症は根強かったので、すぐに棚に戻してもっと軽い読み物を探す。

頭の中でストップウォッチの秒針がレッドゾーンに突入した。ベストセラーだと自ら喧伝している本をつかんで、レジに走る。会計を待ちながらふと見ると、カウンターの後ろの棚に例のパージェルの本が一冊ある。会計はもうほとんど終わっていたし、時間切れになる寸前だったが、ついに量子物理学嫌いを返上して、『量子の世界』も追加で買うことにした。

本屋への行き来にダッシュしたのでアドレナリン全開だったが、飛行機に乗り込んでなんとか自分を落ち着かせ、クロスワードパズルを解いてから、いよいよパージェルの本にとりかかった。

ハッと気がついたときには没頭していた。何度も前にかえっては同じ部分を読み直さなくてはならなかったが、それでも夢中になった。フライトのあいだ読み続け、マイアミで3時間待ちのときもずっと読み続け、さらに楽園の島へ向かう5時間の道中ずっと本を置くことができなかった。パージェルには完全にやられてしまった!

シカゴで飛行機に乗るまで、量子物理学が生物学に関係があるなどとは思ってもみなかった。ところが飛行機が楽園に着いたときは脳が揺さぶりをくらっていた。量子物理学は生物学に“関係おおあり”なのだ!

量子物理学の法則を無視する生物学者は明らかに科学的な過ちを犯している。なんといっても物理学はすべての科学の基礎なのだから。ところが、わたしも含めて生物学者たちはほぼ全員、時代遅れの、だがより整然としたニュートン物理学に頼っている。世界はニュートンの説いたように動いているという考えに固執し、目に見えない量子の世界、アインシュタイン的世界を無視している。

アインシュタインによれば、物質はエネルギーから成っていて、絶対的物質なるものは存在しない。原子レベルでは、物質は確実に存在するわけではない。存在する可能性があるとしか言えないのだ。わたしがそれまで生物学や物理学について確信していた事柄が、木っ端みじんではないか!(訳註:アインシュタインは初期量子論の誕生には貢献しているが、量子物理学を打ちたてたのはボーアやシュレディンガー、ハイゼンベルクら、アインシュタインとはほぼ同時代の物理学者たちである。現代物理学はアインシュタインの相対性理論とボーアらの量子論を二本の柱としている)

ニュートン物理学は論理を追求する科学者にとってはエレガントで安心を与えてくれるものであったとしても、宇宙についてはもちろん、人体の真実をすべて解き明かしてくれるものではない。いまから思えば、わたしも他の生物学者たちもそれは承知していたはずだ。

医学は日々進歩していくが、生きている身体は頑固なまでに定量化を拒んでいる。ホルモンやサイトカイン、成長因子や腫瘍抑制因子など、シグナルとなる化学物質の働くメカニズムが次から次へと発見されている。

だがそういったメカニズムでは超常現象は説明できない。自然治癒、心霊現象、驚くほどの筋力や耐久性、灼熱の石炭の上を火傷一つ負わずに素足で渡る能力、“気”を移動させて痛みを消し去る鍼灸師の力など、そのほかさまざまな超常現象が、ニュートン的世界観に立脚した生物学では説明不能だ。

医学部にいたときには、もちろん、これらの現象については全然考えてもみなかった。わたしも他の教官たちも学生たちに鍼灸療法やカイロプラクティック、マッサージ療法、祈祷などで病気が治るという主張は無視するように教え込んでいた。いや、それ以上だ。医者を名乗るペテン師の口上だといって弾劾さえしたのだ。それほど古典的なニュートン物理学を信じ込み、他の考え方はできなくなっていた。

いま挙げた療法はいずれも、エネルギー場が人間の身体の生理機能や健康に影響を及ぼしているという信念に基づくものだ。

物質はエネルギーでできている

●量子物理学に取り組んでみると、エネルギーに基づいた療法を無視していたのが、いかに傲慢なふるまいだったかを痛感した。近視眼的にすぎたのだ。

ゲーリー・ズーカフが『踊る物理学者たち』に書いているが、1893年、ハーバード大学の物理学科長は「物理学博士はこれ以上必要ない」と学生たちに向かって言明したという[Zukav, 1979]。いわく、宇宙は「物質マシン」であり、現実に存在する原子がこのマシンを構成していて、原子一つひとつは完全にニュートン力学にしたがっている。物理学者が今後なすべきことは測定値を精緻にしていくこと、ただそれだけである―。よくも豪語したものだ。

それからわずか三年後、原子が宇宙で最も小さい粒子であるという概念は捨て去られた。一つの原子はさらに小さな粒子から構成されていることがわかった。これだけでも驚天動地の大発見だが、さらに、原子がX線や放射線など、さまざまな「奇妙なエネルギー」を放出していることが明らかになり、大騒ぎになった。

20世紀を迎えるころには、新世代の物理学者たちが出現し、エネルギーと物質との関係の探求という使命に邁進した。その後、10年もたたないうちに、物理学者は、世界は物質でできているとするニュートン的な世界観を信望するのをやめた。物質という概念は幻想だと理解するようになったのだ。宇宙にあるものはすべてエネルギーで構成されている。と認識したからである。

量子物理学者が発見したのはこういうことだ。原子は物質だが、原子自体は絶え間なく回転しながら振動するエネルギーの渦巻きだ。よろめきつつ回り続けるコマのようなもので、それがエネルギーを放射している。

各原子が発するエネルギーの振動パターンは固有のもので、その原子の署名(サイン)のようなものだ。原子が集まって分子ができるが、分子が発するエネルギーパターンは原子の組み合わせによってそれぞれ固有のものとなる。

ということは、この宇宙に存在する物質的な構造体は、あなたもわたしもみんなそれぞれ特有なエネルギーの署名(サイン)を放射している。

理論的に可能だとしての話だが、もしも原子の構造を顕微鏡で実際に観察することができたら、どんなものが見えるだろうか?

つむじ風が砂を巻き上げながら砂漠を横切っていく様を想像してほしい。じょうご形になったつむじ風から砂や塵を取り除いてみる。すると、目には見えないけれど竜巻のように渦を巻いたものが残る。クォークやフォトンと呼ばれる極小のつむじ風のようなエネルギーの渦巻きが多数集まって原子ができあがっている。

遠くから見れば、原子はボール状の雲のように見えるだろう。ところが近づいて焦点を合わせようとすると、ぼやけてはっきりしなくなる。そして近場から見ると、原子は消え去ってしまう。何も見えない。

実際、原子全体の構造に焦点を合わせて見ていくと、物理的にはまったくの空間しかない。原子には物理的な構造など存在しない。――王様は裸だったのだ!

学校で、ビー玉かパチンコ玉のようなものが飛んでいる太陽系のような原子模型を見たことがあるかもしれない。その手の模式図と、量子物理学者が発見した原子の「物理的」構造の図と並べてみよう。

上の右側の図は印刷ミスではない。原子は目に見えないエネルギーでできていて、実体のある物質ではないのだから!

量子論の世界では、物質は希薄な空気のようなものだ。考えれば考えるほど妙な気分になってくる。あなたはいま、この本という実体を手に持っている。だが本を構成する物質を、原子レベルの顕微鏡で観察すれば、手には何も持っていないことがわかるだろう。

いやはや、量子的な宇宙というのは、なんとも気が変になりそうな代物じゃないか(わたしたち生物学専攻の学部生は、この点においては正しかった)。

では、量子物理学の「見ようとすると見えなくなる」というこの性質を、もう少し追求してみよう。

物質は、中身の詰まった実体(粒子)であると同時に、非物質的な力場(波)であると定義できる。原子については、質量や重さなどの性質を科学的に調べることができる。この限りでは、原子は実体のある物質としてふるまう。ところが、同じ原子が電位や波長などといった性質ももっている。これはエネルギー(波)としての性質であり、もはや実体のある物質ではない[Hackermuller, et al 2003; Chapman, et al, 1995; Pool 1995]。

エネルギーと物質とがまったく同一のものであるというこの事実は、まさにアインシュタインの到達した公式、E=mc²に表されている。この公式が明らかにしていることを簡単に説明しよう。エネルギー(E)は、物質の質量(m)と光速を2乗したもの(C²)とを掛け合わせたものに等しいというのだ。

わたしたちが暮らしているこの宇宙は、確固たる実質的な何もない空間に浮かんでいるのではない。宇宙は一つにして分かつことのできない、ダイナミックで全体的な存在であり、エネルギーと物質がからまり合っているので、両者を別々のものとして考えるのは不可能なのだ。

人間の生体内システムは重複的

●物質の構造やふるまいをコントロールするメカニズムは、従来考えられていたものとは根本的に異なっている。これを認識できたならば、生物学や医学、とくに健康や病気について、新たな洞察が得られるはずだ。

ところが、量子物理学が新しい事実を見いだしてからも、生物学や医学の教育方針はあいもかわらず、身体はニュートン的な原理にしたがって作動する物質的な機械である、と学生たちに教え続けている。

身体のしくみがどのように“コントロール”されているのかを知ろうとして、研究者たちはシグナル物質の探索に力を注ぎ、さまざまな種類の物質を研究してきた。これらはいくつかの異なるグループに分けられる。前にもふれたホルモンやサイトカイン、成長因子、腫瘍抑制因子、各種メッセンジャーやイオンなどだ。

だが、ニュートン的で物質偏重主義である旧来の概念から抜け出せない研究者たちは、健康や病気にエネルギーの振動が果たす役割をまったく無視している。

旧弊にとらわれた生物学者は還元主義者でもあり、わたしたちの身体のメカニズムは、細胞をばらばらにして構成分子を一つひとつ研究すれば解明できると信じている。また、生命現象を引き起こす生化学的な反応は、ヘンリー・フォード式のベルトコンベアのように、一直線につらなった流れ作業だとも信じている。

つまり、ある化学物質がある反応を起こし、次に別の物質が別の反応を起こし……という図式である。

上の図に、情報Aから始まって順次B、C、D、Eへと直線的に流れる様子を示してある。

この還元主義的な図式からすれば、もしもシステムのどこかに問題が生じて病気や機能不全がはっきり現れたとすれば、それは流れ作業で行われる化学反応の中のどこか一カ所に起因すると考えられる。

この理屈でいけば、ダメになったところを修復するには、細胞の欠陥部品を正常なものと取り替えてやれば、つまり、薬剤を投与してやればよい。そうすれば健康が取り戻せる。仮説でしかないこの考え方をよりどころにして、製薬業界は魔法の弾丸やデザイナー遺伝子を見つけようとやっきになってきた。

だが、この考え方は間違っている。量子論的な観点に立てば、宇宙は互いに依存し合った複数のエネルギー場が一体となり、複雑な相互作用が網目のようになったものだということが判明する。

生化学の研究者がとくに当惑してしまうのは、物質的な部分とエネルギー場とが、“互いに連絡をとり合いながら、途方もなく複雑で、一体となった系をつくっていることが認識できていないことが多いからだ。

量子宇宙における情報の流れは単純な直線的なものではなく、“全体的”である。細胞を構成するさまざまな要素は複雑な網の目のようにつながり合い、情報が入り乱れながら交信がとびかっている。

また、フィードバックやフィードフォワードによるコミュニケーションのループが複数形成されている。

情報の流れのうち、“どこか一つ”でもうまくいかなかったら、生体が機能を果たせなくなる可能性もある。このように入り組んだ、互いに影響し合うシステム内で起こる化学現象を調整するには、単一の情報ルートに属するある反応系だけを見ていたのではだめだ。特定の部分だけを薬剤で調整しようとするのではなく、もっと全体的な事柄をよく理解しなくてはならない。

たとえば、もしも物質Cの濃度を変えたとしたら、影響を受けるのはDだけではない。全体的な経路を通じて、D以外に、A、B、Eの機能とふるまいにも大きく影響する。

物質とエネルギーの間に複雑な相互作用が起こっていることを考えれば、還元主義者の直線的(A→B→C→D→E)なアプローチでは、病気を正確に理解することなど到底無理だ。

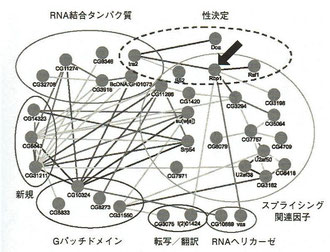

複雑に入り組んだ情報経路の存在は量子物理学が以前から示唆していたが、そういった複雑かつ全体的な経路が現実に存在することがついに明らかになった。最近の画期的な研究により、細胞内で働くタンパク質間の相互作用マップが作製されたのだ[Li, et al, 2004; Giot, et al, 2003; Jansen, et al, 2003; Barry 2008]。下の図は、ショウジョウバエの細胞内タンパク質のほんの一部について相互作用を表したものだ。直線がタンパク質間の相互作用を示している。

この複雑な経路のどこかがうまくいかなければ、生体機能に不具合が生じることは明らかである。もしもある一点でタンパク質のパラメータを変更すれば、このもつれ合うネットワークの中の無数の点において、他のタンパク質のパラメータをも調整しなければならない。

この図からは他にも興味深いことがわかる。図の中のタンパク質(数字のついたグレーの小さな円)は、生理的な機能に基づいて七つのグループに分けられ、だ円で囲ってある。矢印で示したタンパク質(Rbp1)に注目してみよう。このタンパク質は性決定グループに属すると同時に、RNA合成(具体的にはRNAヘリカーゼという酵素に関係する)グループにも属している。このように、ある機能グループに属するタンパク質が、まったく別の機能をもつタンパク質とも影響し合っている。

だが、旧来のニュートン的なアプローチによる研究では、細胞内の生物学的情報ネットワークがどれほど緊密に結びつけられているのか、よく理解できなかった。

こういった情報ネットワーク経路のマップが作製されてみると、処方薬の危険性がますます強調される。医薬品の説明には、「刺激性」から始まって「死に至る」まで、長大な副作用のリストがついているが、なぜそんなに副作用が多いのかがこれで説明できる。体内で、あるタンパク質がうまく働いていないとして、そのタンパク質を調整するために薬剤を服用すると、その薬は、ターゲットとなるタンパク質だけでなく、他の多くのタンパク質と相互作用を起こしてしまうのだ。

生体内のシステムが重複的であるという事実も、薬剤の副作用問題を複雑にしている。タンパク質分子など、同一のシグナル物質が複数の器官や組織で働いていて、しかもまったく異なるふるまいをしているという例が多くある。

たとえば、心臓のシグナル経路がうまくいかないとして、それを調整するために薬剤を服用すれば、その薬剤は血流にのって全身に運ばれる。もしも脳にも同様なシグナル経路が存在していたとすると、「心疾患用」の医薬品が意図せずに神経系の機能を攪乱してしまう。

この重要性は処方薬の効果を複雑的なものにしているが、これはまた進化が成し遂げた結果でもある。多細胞生物は、かつて考えられていたよりもずっと少ない遺伝子しか持っていない(訳註:ヒトゲノム計画が始まったころは、人間の遺伝子は10万個以上だと見積もられていたが、ゲノムの解読が終わってみると、人間は実際には2万数千個の遺伝子しか持たないことが判明した)。

これは、同一の遺伝子産物(タンパク質)がさまざまな場面で使いまわしされているからである。英語で、たった26文字のアルファベットであらゆる単語をつくれるのと似ている。

わたしは以前、ヒトの血管内皮細胞の研究をしていたが、その際、シグナル経路の重複性による制限を実際に体験した。

人間の体内に存在するヒスタミンという物資は、細胞のストレス反応を引き起こす重要な化学シグナルだ。腕や脚に分布する血管中にヒスタミンが存在すると、それがストレスシグナルとなって、血管壁を構成する内皮細胞の間に大きなすき間ができる。それをきっかけとして、局所的な炎症反応が引き起こされる。

ところが、ヒスタミンが脳内の出血に加えられると、まさに同じヒスタミンなのに、内皮細胞の間にすき間をつくらせることはなく、その代わり、ニューロンへの栄養分の供給量を増やし、ニューロンの成長や特殊機能を促進する。ストレスのかかるような状況下では、ヒスタミンのシグナルによって栄養の供給量が増えて脳が活性化し、差し迫った緊急事態にうまく対処できるようになるわけだ。どこに放出されるかによって、同じヒスタミンのシグナルがまったく逆方向の効果を及ぼすことがあり得るという一例である。[Lipton, et al, 1991]。

生体内のシグナルシステムはほんとうによくできている。その巧妙さを最もよく示しているのが、部位特異性である。漆にかぶれて腕が腫れると容赦ないかゆみが続くが、これはヒスタミンが放出されるためだ。ヒスタミンがシグナル分子となって、漆のアレルゲンに炎症反応を起こしているのである。全身にかゆみを生じる必要はないので、ヒスタミンはかぶれている場所だけに放出される。

同様に、ストレスに満ちた体験をしたときには、ヒスタミンは脳内だけで放出され、その結果、神経組織への血流量が増えて、生存に必要な神経学的反応が促進される。ストレス行動に関係するヒスタミンの放出は脳内限定であり、身体のほかの部位で炎症反応が起こることはない。米国の州兵のように、ヒスタミンは必要な間だけ配置される。

しかし製薬会社のつくるたいていの医薬品にはそういった部位特異性はない。アレルギーによるかゆみを抑えようとして抗ヒスタミン剤を服用すると、体内に入った薬剤は全身に分配され、行った先々でヒスタミンレセプターを見つけては結合する。

たしかに抗ヒスタミン剤は血管の炎症反応を抑制して、アレルギー症状を劇的に軽減してくれる。ところが、脳に入った抗ヒスタミン剤はニューロンへの血流量を変え、そのため神経の機能に影響を及ぼしてしまう。薬局で買った抗ヒスタミン剤を飲むとアレルギーはよくなるけれども、副作用として眠くなるのはこういうわけだ。

時には、治療に用いた薬品の副作用が害となって、悲劇的な結果になることもある。最近判明した一例がホルモン補充療法(HRT)である。この療法には身体を衰弱させ命にかかわるほどの副作用が伴う恐れがあるという。

エストロゲンといえば、女性の生殖機能に影響を与えるホルモンである。ところが、ごく最近、体内のエストロゲンレセプターの分布が調査され、エストロゲンは、血管や心臓、脳の日常的な機能に関して重要な役割を果たしているということが明らかになった。ということは、当然、エストロゲン補充に用いられる合成物質も同様の作用をもつことになる。

女性の閉経に伴って起こる更年期障害に対して、合成エストロゲンの処方が当たり前に行われている。ところが、医薬品として用いられる合成エストロゲンは、目的とする組織以外にも働きかける。この薬剤は、心臓や血管、神経系のエストロゲンレセプターにも影響を与え、これらの働きを攪乱する。そのため、合成ホルモン補充療法は重大な副作用を伴い、心血管疾患や、脳卒中などの神経系の機能不全をひき起こすことが明らかになった[Shumaker, et al, 2003; Wassertheil-Smoller, et al, 2003; Anderson, et al, 2003; Cauley et al, 2003; Bath and Gray 2005]。

処方薬の副作用により病気になることもある。これは医療行為が原因となって生じた病気、つまり医原病の一種だが、実は米国人の死因の第一位は医原病である。副作用のために死に至ることもある。

『ジャーナル・オブ・アメリカ・メディカル・アソシエーション(アメリカ医師会雑誌)』(訳註:最新の医学研究成果が掲載される権威ある医学専門誌)に発表された見積もりによれば、医原病は米国人の死因の第三位であり、毎年12万人以上が処方薬による副作用で亡くなっていることになる[Starfield 2000]。だが、これは実は控えめな見積もりだった。2002年に発表された研究では、10年分の政府統計をもとに分析した結果、もっとひどい数字が導き出された[Null, et al, 2003]。この報告の結論は、医原病(医療行為が原因となって発生する病気や障害)による死亡は、実際にはアメリカ人の死亡“第一位”であり、処方薬の副作用によって年間30万人以上が亡くなっている、というものだった。

愕然とする数字ではないか。とくに医療従事者にとっては衝撃的だろう。西洋医学は東洋医学を非科学的だと無視してきた。三千年の歴史ある東洋医学には実際に効果があること、宇宙に対する深い理解の上に成立したものだということを、一顧だにすることもなかった。いまやそうした傲慢なふるまいのつけが回ってきたのだ。

何千年も前、西洋の科学者が量子物理学の法則を発見するより遥か以前に、アジア人は健康と幸福に寄与する第一の要因として、エネルギーを尊んできた。

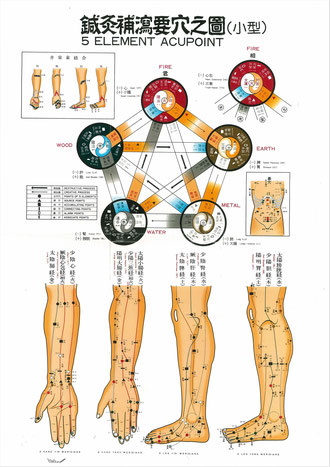

東洋医学では、身体はエネルギーの経路(経絡)が複雑に列をなしたものと定義される。中国の鍼灸療法で用いられる人体の経絡図には、電気配線図にも似たエネルギーのネットワークが描かれている。中国医学の医師は、鍼などを用いて患者のエネルギー回路をテストするわけだが、これはまさに電気技師がプリント基板を「トラブルシュート」して電気的な「病変」を発見しようとするのと同じやり方だ。

上図は昭和前期にご活躍された本間祥白先生が作成されたものです。左は経絡経穴図、右は五行(木[肝]・火[心]・土[脾]・金[肺]・水[腎])の関係性(相性・相剋)と肘下、膝下、腹部に集中する要穴(重要なツボ)を示した図です。

第五章 心が持っているすばらしい力

心は薬より力がある

●医療の現場でも多くの人がプラシーボ効果(偽薬でも得られる効果)に気がついている。だが、一歩踏み込んで、自然治癒との関係について深く考えてみる人はほとんどいない。

もしも肯定的思考でうつ病や膝の痛みが治るならば、否定的な思考はいったいどんな影響を人生に与えているだろうか?プラシーボ効果は、心が肯定的思考によって人を健康にするという現象だ。同じ心が、プラシーボ効果とは逆に、否定的思考によって健康を損なうこともある。これは“ノーシーボ”効果と呼ばれる。

医療において、ノーシーボ効果はプラシーボ効果と同じくらい強力な効果を発揮し得る。医者に診てもらうときにはいつでも、これを頭においておくことをおすすめする。医師の言葉や態度が、希望が萎えるようなメッセージを患者に伝えることもあるからである。

だがそのメッセージには根拠がないと断言しよう。たとえば先述のアルバート・メイソンは、魚鱗癬の患者に楽観主義を植えつけられなかったために治療がうまくいかなかったと考えている。あるいは、たとえばあなたが医師から「あと6カ月の命です」と宣告されたとしよう。このセリフにも潜在的な力がある。もし医師の言うことを信じるほうを選択したならば、実際、あなたは遠からずこの世から去ることとなるだろう。

2003年に放映された『プラシーボ ― 心は薬よりも力がある』という番組では、医学で起こった非常に興味深い事例の数々が、うまくまとめられていた。

なかでも、ナッシュヴィルの医師、クリフトン・ミーダーを紹介したくだりは胸にこたえるものだった。この30年間というもの、ノーシーボ効果の潜在力について、ミーダーはずっと考え続けていた。

1974年のこと、ミーダーはサム・ロンドという退職した靴セールスマンを診察した。ロンドは食道がんを患っていて、あとは死を待つばかりというのが当時の診断だった。がんに対する治療がほどこされはしたが、医者も看護師も皆、ロンドの食道がんは治らないことを「知って」いた。診断が下ってから数週間後にロンドは亡くなったが、当然のことだと考えられた。

ところが、ロンドの死後、驚くべき事実が判明する。解剖してみたところ、がんの進行はたいしたものではなく、とうてい死ぬほどのものではなかった。小さな腫瘍が肝臓に二、三カ所と肺に一カ所あるだけで、食道にはがんはまったく見あたらなかった。食道がんで亡くなったはずではなかったのか? ミーダーは番組で語っている。「彼はがんのために亡くなったのですが、がんは死因ではなかったのです。」

死因ががんではなかったのなら、いったい何がロンドを死に追いやったのだろうか? 自分が死ぬと“信じていた”ために死んでしまったのだろうか? 30年もたっているが、ロンドの死はいまだにミーダーを悩ませている。「わたしは、彼はがんだと考えました。彼は、自分ががんだと考えました。周囲の人は皆、彼ががんだと考えていました。……わたしは、ロンドさんから希望を奪ってしまったのでしょうか?」

このように、ノーシーボ効果が取り返しのつかない結果を招いた例は他にもある。考えてみると、ノーシーボ効果は他人に影響を及ぼす可能性がある。あなたが、医師や親、教師などから、自分が無力だと信じこむようにプログラムされ、希望を奪われてしまうということもあり得る。

肯定的な考えや否定的な考えは、健康だけでなく、人生のすべての局面に影響を与える。ヘンリー・フォードは流れ作業の効率性については正しかったが、心の力についても正しかった。いわく、「できると信じても、できないと信じても、……いずれにせよ、現実は信じたとおりになる」。

コレラの原因だと医学的に断定された細菌を無邪気に飲み下した学者を前に紹介したが、あの話にはどんな意味が隠されているのだろう。また、焼けた石炭の上を火傷一つせずに歩く人たちについてはどうだろうか? 自分にはできるという信念がほんの少しでも揺らいだならば、ひどく火傷してのたうち回ることになる。

これらのことから考えると、信念というものは、カメラのフィルターのようなもので、世界の見え方を変える。そして、生体の機能はそういった信念に適応して変化する。信念がそれほど力をもつことを本当に認識できたならば、そのときこそ、自由への鍵が手に入る。遺伝子という設計図上の暗号は自分では変更できないけれど、心は自分で変えられるのだ。そして、そうすることで、遺伝子の潜在的な可能性が発現するように、設計図のスイッチを切り替えることができるのだから。

わたしは、講演会のとき、赤と緑、二枚のプラスチックのフィルターをセットにして、参加者に配ることにしている。まずどちらか片方のフィルターを手に取ってもらい、それを通して何も映っていないスクリーンを見るように言う。

次に「これから映す図を見て、愛を感じるか、それとも恐怖を感じるか、大きな声で言ってください」と指示する。

「赤い信念」フィルターを手にした人たちには好感を誘う図が見える。たとえば「愛の家」というタイトルのついて小さな家、花、明るい空、「愛のある生活」という言葉などだ。

緑のフィルターをもつ人たちには脅迫的な図が見える。たとえば暗い空、コウモリ、ヘビ、暗闇のなかを飛び回る幽霊、陰気な家、「恐怖に満ちた生活」という言葉などだ。

まったく同じ図を見ていながら、参加者たちの半分は「愛のある生活」と叫び、残りの半分は「恐怖に満ちた生活」と呼ぶ。みな、自分の答には確信を持っているものだから、他人が違う答を叫んでいるのに困惑してしまう。これは何度やってもおもしろい見せ物である。

そこで今度は、もう1枚のフィルターに持ち替えるように言う。

ここで大事なポイントは、何を見るのかは、自分で選択できるということだ。あなたは信念を通して人生を見ることができる。バラ色の信念(フィルター)を選んで、身体を構成する細胞が活発に活動する手助けをすることもできる。逆に、暗い信念(フィルター)を選んで、すべてダークな影を投げかけ、心も身体も病気になりやすい状態にすることもあり得る。恐怖の人生を送るのも愛の人生を送るのもあなた次第だ。選択権はあなた自身にある!

もしも愛に満ちた世界を見るほうを選択したならば、それに反応して細胞の活動が活発になる。また、もし恐怖に満ちた暗い世界に生きるほうを選択したならば、あなたの身体は生理的な防御状態をとって、それ以外の活動をやめてしまい、健康状態は危機に瀕することになる。

身体を構成する細胞の活動を促進するには、どのように心を使ったらいいのだろうか? それこそが生命の秘密である。

といっても、生命の秘密は秘密でもなんでもない。一千年以上も前から、ブッダやキリストのような導師がわたしたちに語りかけていることだ。現代では、科学も同じ方向に向かっている。人生をコントロールしているのは遺伝子ではなく思考である。……ほんのちょっとした思考が鍵なのだ!

さて、ここまでお話ししたことをもとに、次の章に進むとしよう。次章では、愛に生きることと恐怖を生きること、この二つが心や身体にまったく反対の効果を及ぼすことを、詳しく説明していきたい。

本章を終わる前に再度強調しておきたいのだが、いわゆるバラ色のめがね(訳註:楽観的思考)をかけて人生を送ることにまったく問題はない。実際、バラ色めがねは、細胞が元気よく活動していくのに必要なものだ。しあわせで健康な生活を送るためには、肯定的思考をして、わたしたちの生物的機能に指令を送ってやればよい。

最後にマハトマ・ガンジーの言葉を掲げておこう。

第六章 恐怖を捨てよう。満ち足りた人生を創るために

「成長・増殖」と「防衛」反応は同時に働かない

●わたしたちは、進化の過程で生存に役立つしくみをたくさん手に入れてきたが、それらは機能的な面から「成長・増殖」と「防衛」という二種類の反応に大別される。どちらも、生物が生存していくのに不可欠な、基本的反応である。

生き残る上で、自己「防衛」が大事なのは言うまでもない。「成長・増殖」のほうは、ピンとこないかもしれないが、こちらも「防衛」に負けず劣らず重要だ。大人になると身体の「成長」は止まるが、体内では常に細胞分裂、つまり細胞の「増殖」活動が行われている。人間の身体を構成する細胞のうち、毎日、数十億という細胞が消耗して死んでいくので、増殖活動によって細胞を新しくつくり、その分を埋め合わせなければならない。

たとえば、腸の内側表面の細胞は72時間で全部が新しいものになる。この細胞の入れ替わりは常に行われていて、かなりの量のエネルギーがそのために費やされている。

ここまで読んできた方はわかると思うが、成長・増殖と防衛行動がいかに大事か、わたしが初めて気がついたのは、研究室で細胞を観察していたときだった。細胞一つひとつを観察していると、多くの細胞からなる人間の身体について深く考えさせられることがたびたびあった。

ヒト血管内皮細胞のクローンをつくっていたとき、培地に有毒物質を入れると、細胞たちは毒から“逃げた”。まるで、人間がピューマや暗い夜道の泥棒から逃げ出すかのようだった。また、細胞は栄養分に“引き寄せられた”。これまた、人間がごちそうや愛に向かって引き寄せられていくのと同じだ。

これら逆方向の動きは、環境からの刺激に対する基本的な細胞反応を示している。栄養分など、生命を永らえさせるシグナルに、“向かって”いくのは、成長・増殖反応の現れだ。一方、有害物質など、脅威を与えるシグナルから“離れる”という行動は、防衛反応だ。ただし、環境刺激の中には、中立的で、成長・増殖反応も防衛反応も引き起こさないものがあることにも注意してほしい。

スタンフォード大学での研究によって、こういった成長・増殖および防御行動は、人間のような多細胞生物の生存にとっても必須のものだということがわかった。これら互いに反対の生存メカニズムは、何十億年もかかって進化してきたものだが、実は落とし穴がある。成長・増殖および防御行動を支持するメカニズムは、両者同時に発動することができない。考えてみれば、細胞は前方と後方に同時に移動することはできないのだからあたりまえである。

スタンフォード大学での研究で、ヒト血管内皮細胞は、栄養分を与えたときと防衛反応を引き起こすような刺激を与えたときとで、顕微解剖学的に全く異なる形態を示した。環境に応じて二つのタイプのいずれにでもなることができたのだが、両方の形態を同時に示すことはできなかった。[Lipton, et al, 1991]。細胞と同じように、人間もまた、防衛モードに入ったときには成長・増殖活動が制限される。これは仕方のないことだ。

もしもピューマに追いかけられたら、逃げている最中に、成長・増殖にエネルギーを使うのはやめておいたほうがいい。生き残る、つまりピューマから逃げるためには、持てるエネルギーのすべてを使って「闘争・逃走(fight or flight)」反応を引き起こさなくてはならない。貯蔵エネルギーを防衛反応に振り分けるので、必然的に、成長・増殖のほうに回す分はなくなる。

成長・増殖が抑制されるのは、防衛反応にかかわる組織や器官にエネルギーを回すためだけではない。他にも理由がある。成長・増殖活動には、環境とのあいだで物質のやりとりが必要だ。この際、生体システムは環境に対して開かれた状態になる。たとえば、食物を取り入れて排出物を出すといったようなことだ。

ところが、防衛反応に際しては、逆にシステムを閉ざして、察知された脅威と生体とのあいだに防御壁を築かなくてはならない。

だが、成長・増殖の過程が抑制されると、生体は衰弱していく。成長・増殖には、エネルギーが消費される過程だけではなく、エネルギーを“つくりだす”過程も含まれるからだ(訳註:細胞分裂にはエネルギーが必要だが、それには、摂食・消化を行なって、エネルギー源を外部から取り入れなければならない)

だから防衛反応が長引くと、結果として、“生命維持に必要なエネルギーの生産が阻害される”ことになり、防衛状態を長く続ければ続けるほど、エネルギーの蓄えが消費されていて、成長・増殖活動が危うくなっていく。実際、成長・増殖反応を完璧にシャットダウンしてしまい、文字どおり「恐怖のあまり死ぬ」こともあり得ない話ではない。

幸いなことに、ほとんどの人は「恐怖のあまり死ぬ」ところまではいかない。単一の細胞とは異なり、多細胞生物では、成長・増殖および防御反応が、二者択一しなくてはならないものではない。身体を構成する50兆からなる細胞のすべてが、こぞって成長・増殖(あるいは防衛)を行なう必要はない。脅威を察知すると、その危険度に応じて、ある程度の割合の細胞が防衛反応を示す。だから、脅威の存在からくるストレスを受けながら生き続けることもできる。しかし、成長・増殖反応が慢性的に阻害されていると、生命力は著しく低下する。

ここで、一つ大事なことを覚えておいていただきたい。目一杯生命力を発揮するためには、ストレスのもとを取り除くだけではダメだ。成長・増殖と防衛は連続しているので、ストレスのもとを排除しても、ちょうど中間地点に来るだけなのである。

生命を謳歌するには、ストレスのもとを排除し、かつ、積極的に動いて、喜ばしく愛情深く満ち足りた生活を送るように心がけ、成長・増殖の過程を促進しなくてはならない。

身体を守るための二つの防衛システム

●多細胞生物では、神経系が、成長・増殖あるいは防衛反応をコントロールしている。環境からのシグナルをモニターし、解釈し、適切な行動で応答するように指揮するのが神経系の役割である。

多細胞生物は多くの細胞からなる共同体であり、神経系は、脅威になるような環境からのストレスを認識すると、細胞の共同体に対し、危険が迫っているという警告を発する。

わたしたちの身体には、実際には、二つの異なる防衛システムが備わっている。どちらも生命維持に必要不可欠なものだ。

一つは、“外部”からの脅威に対して防衛反応を引き起こすHPA系(Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis)というもので、視床下部・脳下垂体・副腎という三つの部分が連携して働くシステムである。

脅威となるものがないときはHPA系は活動せず、体内では成長・増殖活動が盛んに行われる。環境内の脅威が知覚されると、視床下部がHPA系を発動させ、脳下垂体にシグナルを送り出す。脳下垂体は「内分泌腺の総元締め」ともいえる部分で、50兆個からなる細胞の共同体の態勢を整えて、差し迫った危機に対応できるようにする。

以前説明した、細胞膜の刺激反応メカニズムを思い出していただきたい。レセプタータンパク質が情報を受け取り、エフェクタータンパク質がそれに反応するというものだ。(刺激反応メカニズム[本文p133中段より抜粋]:『レセプタータンパク質は実によくできている。だが細胞のふるまいはレセプターに左右されるわけではない。環境からの信号はレセプターが認識してくれるが、細胞はレセプターから受け取った情報に適切に反応し、生命を維持していかなければならない。その際に働くのがエフェクタータンパク質だ。レセプターとエフェクターの二つがセットになってはじめて、刺激と反応のメカニズムができあがる。』)

視床下部と脳下垂体はこれらと同じようにふるまう。視床下部はレセプタータンパク質と同様に、環境からのシグナルを受け取って認識する。一方、脳下垂体はエフェクタータンパク質と同様に機能し、身体の各種器官の活動を促進する。外部環境からの脅威に反応して、脳下垂体は副腎にシグナルを送り、身体が「闘争・逃走」の態勢に入るように調整を開始せよ、と告げる。

詳しく説明しよう。ストレス刺激がHPA系を発動させるしくみは、単純な連鎖反応である。ストレスが脳で知覚されると、視床下部がそれに応答して副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)を放出し、これが脳下垂体に届く。

CRFは脳下垂体の特定のホルモン分泌細胞を刺激し、その結果、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が血液中に分泌される。

ACTHが副腎に届くと、これがシグナルとなって「闘争・逃走」反応を引き起こす数種類の副腎皮質ホルモンが分泌される。

これら「ストレスホルモン」が身体の各器官の機能を調整して、危険から身を守ったり、逃げたりするのに必要な肉体パワーを引き出してくれる。

ストレスホルモンは消化管に分布している血管を収縮させ、血液の栄養分が腕や脚に優先的に届くようにする。危険から逃げ出すには四肢の力が必要なので、それまで内蔵に集中していた血液を、四肢に送るようにする。

闘争・逃走反応では、内臓に送られる血液が減少するために、成長・増殖関係の機能は阻害される。血液が栄養分を送ってくれないと、内臓は適切に機能できない。内臓は消化や吸収、排出を行なっているが、これらの活動によって細胞の増殖が可能になり、身体に必要なエネルギーの蓄積を妨げ、生体の生存を危うくする。

身体に備わっているもう一つの防衛システムは免疫系である。体内に入り込んだ細菌やウィルスが引き起こす危機に対しては、このシステムがわたしたちを守ってくれる。

免疫系が発動されると、供給されるエネルギーのかなりの部分を消費することがある。インフルエンザにかかったときの肉体的に衰弱した状態を思い浮かべていただければ、かなりエネルギーが免疫系に消費されることがわかっていただけると思う。

HPA系が発動されて身体を闘争・逃走反応に導くとき、副腎皮質ホルモンが免疫系の活動を抑制してエネルギーを確保しようとする。実際、ストレスホルモンは免疫系の機能縮小を大変効果的にやってのけるので、臓器移植の際、他人の組織に対する拒絶反応が起きないように、ある種のストレスホルモンを患者に投与するほどである。

副腎系のシステムは、いったいどうして免疫系を阻害するのだろうか?

いま、あなたがアフリカのサバンナにいて、バクテリア感染によるひどい下痢をしているとしよう。テントの中でぐったりと横たわっていたら、外でライオンのものすごいうなり声がする。どちらが大きな危機か脳は判断しなければならない。いくらバクテリアをやっつけたとしても、ライオンに喰われてしまったのでは元も子もない。

そこで、身体は、感染に対する戦いを一時休止して、逃走にエネルギーを差し向け、ライオンという差し迫った危機から逃れようとする。したがって、HPA系発動による副次的な結果として、病気に対する抵抗性が阻害されることになる。

HPA系が活性化されると、頭がうまく働かなくなるという影響も現れる。論理的な思考は大脳で行わるが、大脳(意識的な心)の情報処理スピードは、反射的な反応をコントロールする延髄など(潜在意識的な心)に比べてかなり遅い。緊急時には、情報処理が速いほど生存確率が高まる。そのため、副腎由来のストレスホルモンが大脳の血管を収縮させ、自発運動を行なう大脳の能力を制限する。

血管の収縮によって大脳への血流が減ると、その分、延髄への血液が増える。栄養分とエネルギー源の供給量が増加した延髄は活動性が上昇し、生命を維持する反射によって、闘争・逃走反応をもっと効果的に行えるようになる。ストレスシグナルが働いて意識の情報処理を遅くするのは生存確率を高めるためだが、その代償として、意識は低下し思考力も低下することになるのだ。[Takamatsu, et al, 2003; Arnsten and Goldman-Rakic, 1998; Goldstein, et al, 1996]。