分断するアメリカとZ世代1

組織において“分断”はマイナスです。社内で専務派と常務派に分かれたり、チーム内で監督派とコーチ派に分かれたりすれば、総力は削られ組織の目標に赤信号が灯ります。特別な事情がない限り「百害あって一利なし」それが組織における“分断”だと思います。

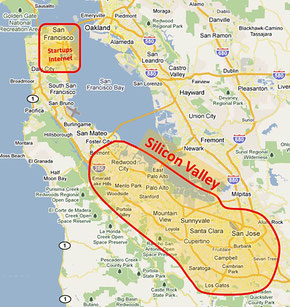

一方、今のアメリカに起きている分断は何なのか。それは「多様性」と「権利」のせめぎ合い、そして背景にあるのが「生活」であり、その直接的な大きな要因の一つは「移民問題」ではないかと思います。

世界が注目するアメリカの大統領選挙は2024年11月5日です。バイデン大統領とトランプ元大統領の討論会は、およそ4カ月半前の6月27日に行われました。バイデン氏は年齢の衰えを隠せず、リーダーとしての資質に疑問を呈する場となりました。

一方、7月13日ペンシルベニア州のバトラー市で行われた共和党の集会で、トランプ氏は命を狙った銃弾で耳を負傷するという、あってはならない事件が起きてしまいました。この事件後、共和党内の一体感は高まり、世論は一気にトランプ氏の勝利を織り込むようになってきました。

画像出展:「トランプ狙撃事件が見せた米民主主義の自衛作用(産経新聞)」

バイデン大統領に代わる新しい候補者擁立の動きが活発化する中、7月21日、バイデン大統領は選挙戦からの離脱を表明し、後任を現副大統領のカマラ・ハリス氏に委ねるという発表がありました。もし、ハリス氏が大統領に選ばれると米国初の女性大統領ということになります。

今回の『Z世代のアメリカ』という本は、「カマラ・ハリスは何故人気がないのか」とタイプして見つけたものです。

著者:三牧聖子

発行:2023年7月

出版:NHK出版

NHK出版デジタルマガジンというサイトに、『アメリカ「例外主義」の変化―トランプ大統領が国際秩序にもたらしたものとは』という記事がありました。

なお、この記事は三牧先生の『Z世代のアメリカ』からの抜粋とのことです。

はじめに

第一章 例外主義の終わり―「弱いアメリカ」を直視するZ世代

●戦争はもうこりごり

●ドナルド・トランプ―「例外主義」を放棄した大統領?

●「逆・例外国家」?―バーニー・サンダースの問い

●未完のサンダース革命

●バイデンに受け継がれた「アメリカ第一」

●アフガニスタンからの撤退

●「アメリカにウクライナ支援をする義務はない」

●例外主義の放棄は平和につながるのか

●「盟主」不在の国際秩序とどう向き合うか

●ポスト例外主義世代

第二章 広がる反リベラリズム―プーチンと接近する右派たち

●リベラリズムへの敵意が広がるアメリカ

●内向きになる保守

●「文化闘志」ロン・デサンティスの台頭

●アメリカ右派とプーチンの思想的共鳴

●「キャンセルカルチャー」批判を繰り返すプーチン

●「キャンセル」を超えて

第三章 米中対立はどう乗り越えられるか―Z世代の現実主義

●分断される世界―民主主義サミットが示した問題

●アメリカはもはや民主主義のお手本ではない?

●選挙がむしろ民主主義を動揺させる?

●「能力」が正当化してきた経済格差

●対中感情の歴史的悪化

●Z世代のTikTokブームは「地政学的リスク」か?

●国家安全保障は大事だが、すべてではない

●未来の協調に希望をつなぐ

第四章 終わらない「テロとの戦い」―Z世代にとっての9・11

●「テロとの戦い」への懐疑

●9・11を記憶する

●誰が忘れられてきたのか

●たった1人の反対

●命の値段

●「女性を解放するため」の戦争?

●中村哲医師がみた9・11

●アメリカ=女性の解放者言説の欺瞞

●Z世代フェミニストの問い

第五章 人道の普遍化を求めて―アメリカのダブル・スタンダードを批判するZ世代

●不可視された「テロとの戦い」

●「ドローン大統領」オバマ

●永久戦争?

●忘れられるアフガニスタン

●経済制裁が加速させる人道危機

●アメリカのダブル・スタンダードを批判する若者たち

●人道に潜むレイシズム

●日本、そして私たちにできること

第六章 ジェンダー平等への長い道のり―Z世代のフェミニズム

●カマラ・ハリスの不人気

●多様性を象徴する存在

●黒人コミュニティからの不信感

●寛容であることの困難

●「壁」問題―「トランプ化」する民主党?

●「アイデンティティ政治」の失敗事例?

●中道であることの難しさ

●#Me too運動へのダブル・スタンダード?

●ハリスを超えて―フェミニズムの未来

第七章 揺らぐ中絶の権利―Z世代の人権闘争

●「母親や祖母より権利を持たない世代」

●ロー判決破棄の背景―司法の保守化

●リベラルが中絶に反対した時代

●ギンズバーグ判事が見いだしていたロー判決の弱さ

●母性を否定しない「新しいフェミニズム」?

●プロ・ライフとプロ・チョイスの二分法を問い直す

●1人の女性の中にあるプロ・ライフとプロ・チョイス

●声をあげるZ世代

●社会運動では勝っても、権力闘争では負けるリベラル?

●アメリカは今、人権の旗手といえるのか

●権利を守る世代

●Z世代へ未来をつなぐ

おわりに

第一章 例外主義の終わり―「弱いアメリカ」を直視するZ世代

●戦争はもうこりごり

・2000年代のアメリカは、対外的にはアフガニスタン・イラン戦争後の膠着、肥大化する戦争関連費用に苦しみ、対内的には2008年のリーマン・ショック後の長い不況に見舞われ、貧困の格差も極限まで広がった。

・Z世代が知っている戦争はアメリカから仕掛け、圧倒的な力の差によるものだったが、ロシアとウクライナの戦争は全く異なる。他国から侵略を受けた国に対し、アメリカは何をすべきか、何ができるのかという新しい問いを突き付けられている。

・アメリカが反戦の立場をとって、ウクライナへの武器支援をやめれば平和は訪れるのか。ウクライナの領土や主権が大幅に損なわれたうえで、停戦は実現されるかもしれない。しかし、それは本当に平和と呼べるのか。他方、際限ない武器支援のよって望ましい平和は訪れるのか。ロシアのような軍事大国を屈服させることは可能なのか。Z世代は今、こうした厳しい問いと現実に直面している。

●ドナルド・トランプ―「例外主義」を放棄した大統領?

・2001年の9・11同時多発テロから始まった「テロとの戦い」は過去20年間でアメリカが軍事作戦を展開してきた国は80カ国に及び、その費用は計8兆ドル(約1200兆円)にのぼる。命を落とした米兵の人数は7000人を超え、敵対する兵士や民間人を含めた全世界の死者の総計は90万人前後に及ぶ。

・2017年、第45代アメリカ大統領に就任したトランプは、「世界に搾取され、弱くなったアメリカ」というネガティブな自国像であった。そこには盟主意識も世界の警察という意識も全くない。

・トランプにとって、自国の産業や自国の軍隊を犠牲にするような世界との関与を改め、国益を追求する「アメリカ第一主義」を宣言した。“Make America Great Again”である。

・トランプが放棄した「例外主義」とは、「アメリカは物質的・道義的に比類なき存在で、世界の安全や世界の人々の福利に対して特別な使命を負う」という考えである。トランプが目指すのは「普通の国」ということである。しかしながら、これはアメリカの「例外主義」的な意識に支えられてきた国際秩序が重大な転換点にあることを意味している。

※アメリカ例外主義(Wikiより):アメリカ合衆国がその国是、歴史的進化あるいは特色ある政治制度と宗教制度の故に、他の先進国とは質的に異なっているという信条として歴史の中で使われてきた概念である。

●「逆・例外国家」?―バーニー・サンダースの問い

・アメリカは新型コロナのパンデミックで、社会保障制度の脆弱性が露呈した。

・社会主義の否定の裏には豊かさや自由への誇りがあった。しかし、貧富の差が拡大を続ける中で、状況は大きく変わり今日では多くのアメリカ国民が現状に疑問と不満を募らせている。

・2019年5月のギャラップ社の調査では、43%の回答者が社会主義を「よいもの」だと回答している。これは1942年の25%からの劇的な上昇である。

・新自由主義グローバリズムと格差の拡大が現実的になりつつあるなかで、アメリカ国民はなぜ先進国でありながら、ここまで社会保障制度が未整備なのかと不満を募らせている。

・サンダースが模範とみなすのは、デンマークなどの北欧諸国である。デンマークでは一握りの人々が莫大な富を保有することを可能にする制度を推進する代わりに、子どもや高齢者、障害者を含むあらゆる人が安心して生きられる最低限度の生活水準を保障する制度を作った。

・アメリカ的な「自由」は唯一のものではなく、もしかしたら最善のものでもないかもしれないという主張は、アメリカの「例外主義」を根本から問い直すものであった。

・アメリカの科学技術や文化・芸術に関しては、90%近くが「誇りに思える」と回答しているが、社会保障制度や政治システムに関しては、「誇りに思えない」が60%超えている。

・サンダースの問題定義に最も賛同している世代は若者である。Z世代は物心がついてからずっと、お金がものを言う政治を見せつけられ、政治に希望を見いだすことはできなかった。

●未完のサンダース革命

・サンダースは、2016年はクリントンに、2020年はバイデンに敗北した。敗因はクリントン、バイデンといった中道の重鎮たちは面白みがないが選挙に勝てる可能性が高いと思われている。

・サンダースは「急進左派」と言われているが、その政策はヨーロッパの中道左派の主張に近いものである。

●バイデンに受け継がれた「アメリカ第一」

・バイデン政権は大統領就任直後から、トランプ政権下で進められた排他主義的・単独行動主義的な政策を巻き戻し、世界に開かれ、他国と協調するアメリカを再び打ち出すものだった。しかしながら、アメリカが取り組むべき喫緊の課題は国内に山積しており、大々的な対外関与の余裕はないというのが実状である。

●アフガニスタンからの撤退

・『2021年4月14日、バイデンは20年にわたる「テロとの戦い」において、一つの画期となる決断を表明した。この日バイデンは、2001年10月、ジョージ・W・ブッシュ大統領がアフガニスタンへの空爆開始を宣言したホワイトハウスの「条約調印の間」で演説を行い、「アメリカ史上最長の戦争を終えるときだ」と宣言。アメリカ同時テロから20年迎える9月11日までにアフガニスタンの駐留米軍を完全撤退させると表明した。

アフガニスタンの安定化の見通しがつかないままの完全撤退については共和党のみならず、政権内からも反対の声があがっていた。中央情報局(CIA)のウィリアム・バーンズ長官は14日の上院公聴会で、米軍が撤退すれば、同地域の軍事力低下につながるとあらためて懸念を表明した。完全撤退は、こうした懸念の声をバイデンが押し切る形で決定された。

その後、撤退期限は8月末に早められ、撤退を完了させたバイデンは、アメリカの目的はアメリカ本土に対するテロ攻撃の再発を防止することにあったとし、その目的は実現されたと主張して、次のように宣言した。「アメリカが他国を作り変えるために大規模な軍事作戦を展開する時代を終わらせることだ」。もっともこれはオブラートに包まれた表現で、より率直にバイデンの心境を表現していたのは、首都カブールがタリバンの手に落ちた翌日の8月16日、それでも米軍の撤退を進める決意を国民に示した演説の中の次の中の言葉だろう。それはトランプと見間違えるような、赤裸々な「アメリカ第一」宣言だった。

[アフガニスタン軍が戦わないのに、アメリカ人の娘や息子をあと何世代、アフガニスタンの内戦に送り込めばいいのだろうか。アメリカ人の命をあと何人分、アーリントン国立墓地に延々と並ぶ墓石に変えたらいいのか? その価値があるのだろうかと。(中略)私の答えははっきりしている。私は、過去に起こした過ちを繰り返したくない。アメリカの国益にならない紛争にいつまでも留まり戦うこと、外国での内戦を激化させること、米軍を延々と派遣して国を作り変えようとすること。このような過ちを繰り返してはならないのだ。]

“Remarks by President Biden on Afghanistan ,”White House, August16,2021.

このバイデンの時代認識は、国民にも広く共有されていた。確かに米兵を含む人命の犠牲も出しながらのアフガニスタンからの撤退は、多くの国民の批判に晒されたが、国民の批判は、撤退時期や撤退方法に集中し、撤退というバイデンの判断自体は過半数に支持された。

アフガニスタンからの米軍撤退に関する世論の背景には、より大きな世論の潮流がある。昨今のアメリカでは、アメリカはこれまで過剰に世界に介入し、自国を疲弊させてきたという批判的な意識が高まり、アメリカの国際的な役割をより穏当なレベルに引き下げるべきだという考えが党派を超えたコンセンサスとなっている。各種の世論調査でも、「アメリカは世界の警察をやめるべき」「他国のことより国内問題、特に雇用の問題に取り組むべき」「同盟国に安全保障のコストをもっと負担させるべき」といった見解は、党派を超えて広く支持されてきた。

●ポスト例外主義世代

・「テロとの戦い」による国家的消耗、コロナ禍の甚大な被害の経験から、若い世代ほど対外介入に否定的な意見を持っている。

・2020年6月にギャラップ社が行った調査で、世代別で最も低い値だったのは18歳から29歳までの世代で、アメリカ人であることを「非常に誇りに思う」と回答したのは20%だった。彼らの多くはリベラルな価値観の促進に未来への希望を見いだし、銃規制や気候変動対策を支持し、よき未来に向けて社会運動にも積極的に関与する。行き過ぎた資本主義と経済格差に不満を募らせ、より社会主義的な政策を支持する世代でもある。対外的にはグローバル化する世界におけるアメリカ一国の力の限界への冷静な認識から、アメリカは多少の妥協を伴ったとしても、共通の目的のために他国と協調しなければならないと考え、多国間協調を志向する。

・ロシアのウクライナ侵攻は、国際協調主義の限界を突きつけている。中国やグローバル・サウスとの間の不一致は続いているが対話を閉ざすことはしていない。アメリカ一国の力の限界を自覚している。

・『アメリカの圧倒的な力の優位が失われ、ロシアのように明らかな現状変更を試みる国も現れる中で、いかに平和を回復し、持続させていくのか。国際協調主義をDNAとして組み込んだアメリカのZ世代が、この難問にどう立ち向かっていくのか。私たちも他人事ではなく、自分事としてみていくべきだろう。』

第二章 広がる反リベラリズム―プーチンと接近する右派たち

●リベラリズムへの敵意が広がるアメリカ

・プーチンの権威主義的な政治スタイルは、アメリカ右派の間に共感の輪を広げている。特にプーチンを「強い指導者」と称賛するトランプが大統領となって以降、共和党支持者の間にもプーチンへの好意的な意見が目立って増えてきた。

・2017年には、共和党支持者の49%がロシアを同盟国あるいは友好国とみなし、32%がプーチンに好意的な意見を持っていた。

“Republicans Are Warning Up to Russia, Polls Show.” Morning Consult, May24, 2017.

・2021年1月の連邦議会議事堂襲撃事件が示したように、選挙制度への不信、政治的な目的のための暴力を容認する世論の傾向も顕著になってきている。

・ハーバード大学やシドニー大学が共同で行ってきた「選挙の公正さプロジェクト」の調査によると、アメリカの選挙の公正さは西洋の民主主義国家の中では最低レベルである。

Electoral Integrity Project Report, 2020.

・『昨今は、共和党が上下院の多数を占める州を中心に、「不正投票の防止」という一見もっともな名目で、低所得者やマイノリティの投票を実質的に阻む法律が多数成立している。有権者ID法などで投票時における身元確認が厳格化されたことにより、運転免許証を持たない人や、定まった住居を持たない人の投票が困難にされてきた。』

Brennan Center for Justice, State Voting Laws.

・『アメリカの共和党は過去20年間で非自由主義的な性質を顕著に示すようになっており、ヨーロッパの中道右派政党よりも、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン政権やハンガリーのオルバーン・ヴィクトル政権のような権威主義国家の与党に近いことが明らかになっている。特にトランプ政権下でその傾向は加速した。』

●アメリカ右派とプーチンの思想的共鳴

・共和党右派とプーチンとの間には反リベラリズムという共通の価値観がある。

・欧米諸国の右派が抱くリベラルな価値や政策への不満に巧妙に働きかけ、社会の分断を狙うプーチンの思惑通り、民主党政権のもとでジェンダーの多様性が進み、また移民や難民に寛容すぎるという不満を募らせているアメリカ右派たちはプーチンに対し、共感や親愛の情を抱いてきた。

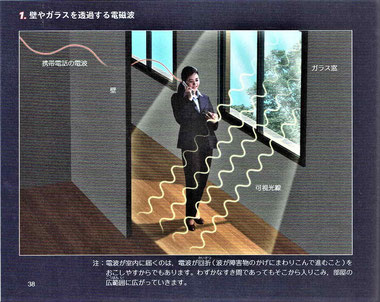

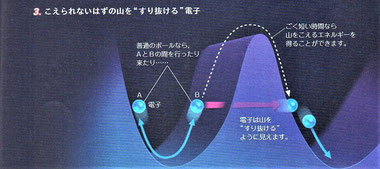

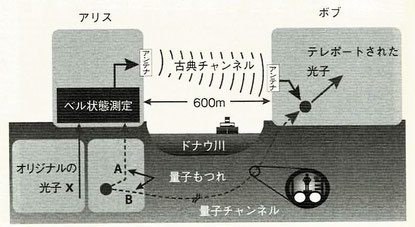

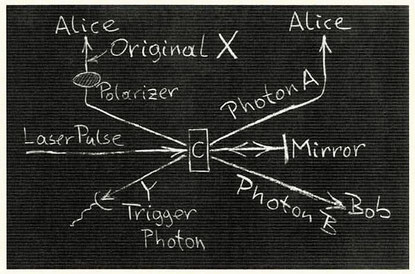

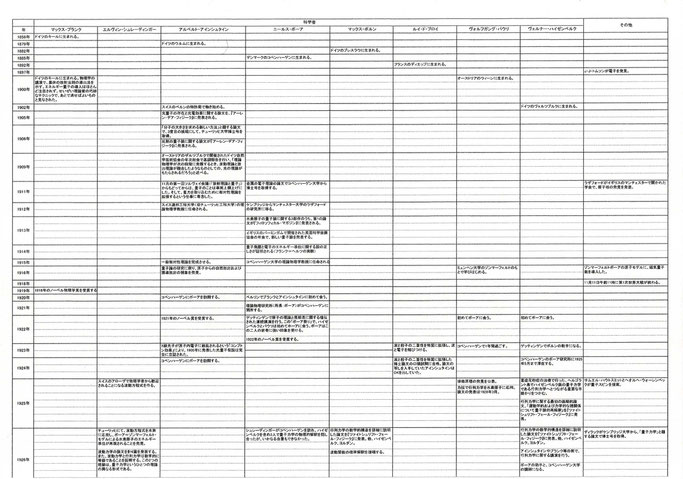

量子テレポーテーションの実験

量子テレポーテーションの実験でノーベル物理学賞を受賞された、アントン・ツァイリンガー博士の著書を見つけ、「どんな実験だったのだろう?」という興味から、今回も、深く考えず購入しました。そして、予想通りほとんど理解できませんでした。しかしながら、ネットには素晴らしいサイトや動画があるので、それらの助けをお借りして何とかブログとしてまとめました。

以下のサイト及び動画をご参考にして頂ければと思います。

“ノーベル物理学賞受賞者が語る「テレポーテーション」の可能性とは?『量子テレポーテーションのゆくえ』本文試し読み”

こちらは出版会社である早川書房さまのサイトです。本書の概要が説明されています。

“【超重要】量子情報はすでに「過去」へと送られている...”

こちらは「シンプリイライフ」さまのサイトです。内容は以下の通りです。22分11秒

1.量子もつれとは 2.量子もつれを実証している男たち(4分26秒) 3.量子テレポーテーションの可能性(7分37秒) 4.量子情報は「過去」に送ることができる (12分23秒) 5.この世界の「秘密」について (17分32秒)

目次

プロローグ ―ドナウ川の地下で

宇宙旅行

光というもの

牧羊犬とアインシュタインの光の粒子

アインシュタインとノーベル賞

対立

不確定性はいかにして確定したか

量子の不確定性 ―私たちにわからないだけなのか、それとも本当に不確定なのか

テレポーテーションに対する量子的判決

量子もつれが助けてくれる

量子実験室のアリストボブ

光の偏光 ―クォンティンガー教授の講義

ジョンによるアインシュタイン、ポドルスキ―、ローゼン入門

局所的な隠れた変数に関するジョンの話

アリスとボブの実験がややこしい結果を出す

ジョン・ベルの物語

アリスとボブは物事が自分たちの思っているとおりではないことを知る

光より速く、そして過去にさかのぼる?

アリスとボブと光の限界

抜け穴

チロルの山にて

量子の宝くじ

量子マネー ―もう偽造できない

量子トラックは運べる量よりもたくさん伝える

原子を使った量子もつれ生成と初期の実験

超高性能生成装置と情報伝達の抜け穴の封鎖

ドナウ川の量子テレポーテーション

多光子のもたらした驚き、そしてその途上での量子テレポーテーション

量子もつれのテレポーテーション

さらなる実験

量子情報テクノロジー

量子テレポーテーションの未来

テネリフェ島上空からの信号

最近の展開と未解決の問題

つまりどういうことなのか?

エピローグ

付録/量子もつれ―量子をめぐる万人の謎

ドナウ川の量子テレポーテーション

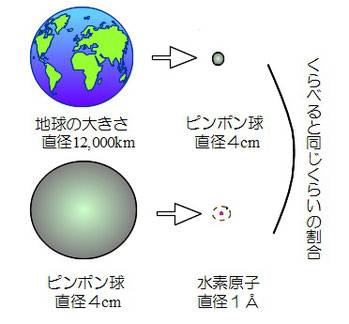

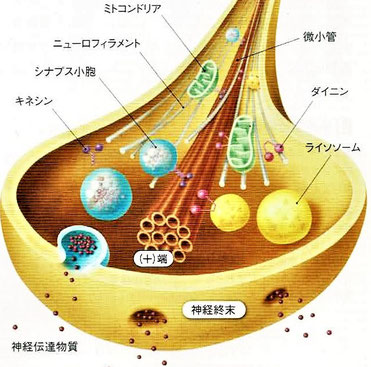

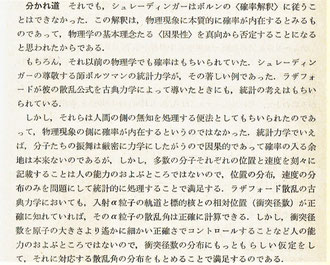

●この実験の重要な部分はグラスファイバーの中でおきる。

●レーザー装置は巨大で家が買えるくらい高価な装置である。

●大事なことはレーザー装置が生成するのは持続的な光線ではなく、超高速で続けざまに生じるレーザー光のパルス[電気信号の波(周波数)]だということである。1回のパルスの持続時間はおよそ150フェムト[1000兆分の1(10のマイナス15乗)]秒で、装置はパルスを毎秒8,000万回ほど発生させる。これはレーザーの生成する光のパルスがいかに短いかが分かる。たとえば、灯台の明かりが1日1回、しかも1秒しか点滅しない、一瞬の点滅のようなものである。

●短いパルスは量子の識別可能性と関係している。

●光りパルスはレーザーから発射されて、小さな結晶[図中央の“C”]を通過する。

●この特殊な結晶は、量子もつれ状態となった光子を生成する。この結晶はわずか2mmと薄いがここで起きることは、実験で1番大事なところである。

●2つの光子がある一定の角度で飛び立つ。この2つは互いに量子もつれ状態にある。

●グラスファイバーの手前に小さなレンズを置く。

●この状態で光子をファイバーに送り込むと、光子はアリス[右上]とボブ[右下]のもとに向かう。

●これによりできたのは光子AとBからなる量子もつれ状態にある双子のペアである。なお、グラスファイバーは光子をテレポートするのに使う量子チャネルである。一方、川の上空を通る電波は古典チャネルである。

※この後、説明が7ページと2つの図が続くのですが理解困難なため、再び「シンプリィライフ」さまの動画に再登場して頂き、この場を切り抜けます。

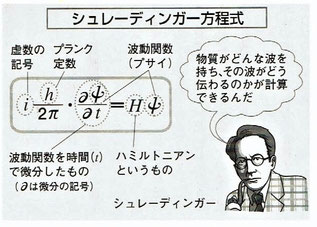

量子情報テクノロジー

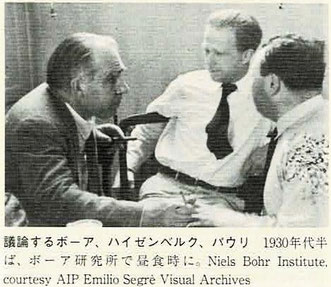

●1930年代、アインシュタイン、シュレーディンガーに加え、ボーア、ハイゼンベルク、パウリなどが量子力学の創始者である。アインシュタインは「不気味な遠隔操作」を受け入れず、シュレーディンガーは量子もつれこそ量子力学の本質的な特徴だと訴えた。

●1960年代、レーザーが発明され、局所実在論を検証することが可能になった。局所実在論という理論内でベルの不等式は成立するが、そのベルの不等式の破れを実験により証明したことで、量子力学による予想の正しさが裏付けられた。これらの実験は、哲学的な問いに動かされていた。言い換えれば、一部の人々の好奇心に駆り立てられていた。このような好奇心は人が挑戦するための大事な原動力であり、科学においてはしばしば新しいテクノロジーと結びついて興味深い発見をもたらしてきた。

●1990年代、量子に関する基本的な概念から、情報を伝送して処理する新たな方法に関するアイデアが生まれた。こうした新たなアイデアの中には、量子暗号、量子乱数生成器、量子テレポーテーション、量子コンピューターなどが含まれている。

●現代、新しい量子情報テクノロジーの開発が、世界的に最も活発な研究領域となっている。多くの国で数々のグループが、量子暗号、量子コンピューター、量子通信など、技術応用につながる可能性のあるさまざまなテクノロジーの開発に取り組んでいる。

●技術的に最も成熟度が高いのは量子乱数生成器である。これは量子力学で生じる個々の事象のランダム性を利用する。量子乱数生成器の用途には、コンピューターに保存されている情報の暗号化である。

●量子コンピューターの実用化にはまだまだ時間がかかると思われているが、実験物理学の創造力は過小評価できないと考えている。

量子テレポーテーションの未来

●今後数年のうちに、テレポーテーション実験の距離が伸びることは間違いない。アイデアの一つは地上のステーションと人工衛星の間を結ぶ、光の量子状態を送るテレポーテーションである。

●原子や分子の状態に関するものも考えられる。複雑な分子を記述するために、各原子がどのように配置されてるか、互いにどう結びついているかについて知ることも重要である。

最近の展開と未解決の問題

●量子コンピューターに関してはさまざまアプローチがされている。情報の担体として単独の原子やイオンを使うグループ、従来のコンピューターで採用されている標準的な半導体シリコン技術を使い、個々の量子ビットを暗号化して処理できるように手を加えているグループもある。単独の原子をシリコンなどの半導体に一つずつ埋め込み、互いに対話させることで量子プロセッサーにするというアイデアもある。また、小型の超電導素子を使っているグループなど色々なアプローチが試みられている。現時点では、量子コンピューター技術のさらなる展開やどのテクノロジーが利用されるかなどは全く予想できない。

●興味深いアイデアの一つが、一方向量子コンピューターである。これは他の量子コンピューターやそれ以外のあらゆるコンピューターとは全く違う原理で動くことである。標準的は量子コンピューターでは、入力量子ビットを量子コンピューターに入力する。すると、アルゴリズムがこの量子ビットの量子進化として実行される。

●一方向量子コンピューターは、多数の量子ビットがかかわる複雑な量子もつれ状態からスタートする。このアルゴリズムは量子状態の観測結果を連ねたものである。

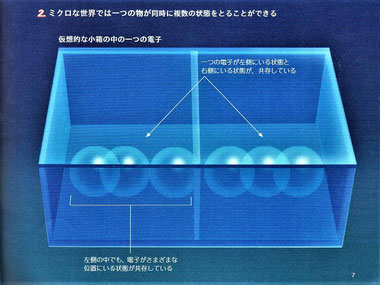

●激しい議論を巻き起こしている問題は、量子の概念が脳の中でなんらかの重大な役割を果たしているのかという点である。あらゆる生命現象において量子物理学が果たす役割については、広く意見が一致している。生体内で生じる化学反応は、要するに量子のプロセスだと考えられている。一方で、脳が量子ビットや量子もつれなどを使うとは全く考えられていない。しかしながら、基本的な観点から言うと、量子物理学が脳内でなんらかの役割を果たす可能性を原理的には否定できない。

それは量子コンピューターにおいて2つのメカニズムが実行できることが発見されているからである。その1つはデコヒーレンスに対して頑強となるように情報を保存できること。これはデコヒーレンスの生じない小区画を作るアプローチである。もう1つは冗長とも言える形でたくさんの量子ビットに情報を保存するというアプローチである。とはいえ、今のところこれら全ては仮説にすぎない。

●意識とは何か、心とは何かといった謎の解明を考える人もいるが、これらは徹底的に研究していくべくテーマである。

つまりどういうことなのか?

●重要なことは量子物理学がもたらす概念的および哲学的な帰結だろう。

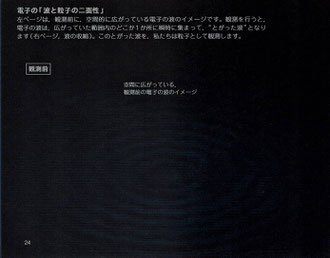

●装置の選択が量子系の特性を決定し、それが実験結果として現れる。たとえば、二重スリット実験では観測者の選択した装置が、粒子の経路を特定できるものか、それとも干渉パターンがわかるものかによって、経路と干渉パターンのどちらが実在の要素となるかが決まる。しかし注意しなくてはいけない点がある。観測者の心が量子状態に影響するのだと主張する人もいるが、そのように主張することは危険である。また、そのような考え方は量子観測の物理学で裏づけられていない。

※二重スリット実験 (三たび「シンプリィライフ」さまのお力をお借りします)

“【量子力学】二重スリット実験完全解説!いまだに解明できない「観測問題」の謎を解く”

16分16秒

1.完全解説!二重スリット実験

2.検証! 二重スリット実験の謎

3.いまだに謎の「観測問題」

4.「観測」とはいったい何なのか

5.この世のものはまるで存在しないのか?

●『ここで非常に重要なことに触れよう。「現実」と「情報」という概念は互いから切り離せないということだ。私たちは現実について知っていること、すなわち情報を使わなければ、現実について語ることすらできない。物理学の歴史において重大な進歩が遂げられたのは、それまで疑う余地なく別物だと信じられてきた概念を切り離すのをやめたときだったという例が目撃されてきた。たとえば相対性理論において「空間」と「時間」という概念を分けるのをやめて、両者を「時空」という一つの概念に統一したのは、重大な進歩だった。「情報」と「現実」という二つの概念も同様だ。しかしこの二つの概念がコインの裏表のようなものとされる未来がどんなものになるのかについては、まだ答えはほとんど出ていない。

アインシュタインが量子力学を批判せずにいられなかったのはなぜか、なぜ量子もつれを「不気味」と言ったのか、その理由が今、明らかになる。彼の考える事実にもとづいた実在とは、私たちとは無関係に本質的な特性を備えている。このように現実と情報が切り離されているというとらえ方は、量子物理学では擁護できそうにない。

結論すれば、私たちの世界は古典物理学が認めていた世界より自由である。その一方で、私たちは古典物理学的世界にいたときよりも強固に世界と結びついている。』

疑問

●疑問だらけの混沌とした状態ですが、特に最後の『私たちは古典物理学的世界にいたときよりも強固に世界と結びついている。』とは「何だろう?」と思いました。

おそらくこれは“量子もつれ”に端を発する「“現実”と“情報”という概念は切り離せない」ということではないかと思います。

そこで、少々乱暴なのですが『古典物理学的世界にいたときよりも強固に世界と結びついている』とタイプして検索してみました。こうして見つけたものが以下の2つになります。何も語ることはできないのですが、面白そうだなと思ったのでご紹介させて頂きます。

こちらの資料はPDF4枚です。

究極の光と物質の相互作用「超強結合」

『光と物質の相互作用は「量子光学」において中心的な概念として研究が進められてきた。量子光学は、微視的な視点から光を捉える、つまり量子力学的な立場から光と物質との相互作用を解明する学問だ。量子光学では、光を光子の集まりとして捉え、光と物質の間のエネルギーの交換を探求するという側面がある。これまでに量子光学の基礎研究によってもたらされた知見は、レーザーや光通信などに関連する、現代では欠かすことのできない技術の基盤を確立してきた。その量子光学において新たなフロンティアとなっているのが、光と物質における「超強結合」と呼ばれる相互作用である。』

『量子力学の世界では、古典物理の世界を構成する中性子、電子、光子といった微粒子について、一つ一つの粒子か、少数の粒子が研究されています。というのも、超微小な世界では、粒子が全く異なる振る舞いをするためです。ですが、研究されている粒子の数を増やしていけば、最終的にもはや自動的に量子として振舞うことをしない数の粒子となり、私たちの日々の世界と同じような古典物理学のものとなります。では、量子力学の世界と古典物理学の世界の境界線というのはどこにあるのでしょう。この度、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究チームは、この問題への解答を探る過程で、量子力学の現象と考えられていたものが古典物理学で説明できることを示しました。本研究結果はPhysical Review Lettersに報告されました。』

『研究チームは特に、多くの粒子で構成されている物質と、光との相互作用における強結合に関心を持っていました。強結合は、相互作用により、光と物質が双方とも影響されるときに起きる現象です。通常、光と物質が相互作用をする際、光は影響を受けません。例えば、海に浮かぶボートは波の影響を受けますが、海はボートの存在による影響をあまり受けません。強結合というのは、ボート(物質)と波(光)が両方とも相互作用によって強く影響される点で興味深いのです。一般的にこの現象は、量子効果として考えられてきましたが、研究チームは、量子力学の世界と古典物理学の世界の境界を調べることにしたのです。』

『このようにしてチームは、実験で観察した強結合の現象を説明する古典物理学モデルを作り上げることに成功しました。この発見は、大量の粒子における強結合は、以前から考えられていたように量子力学の世界ではなく、古典物理学の世界に分類される可能性があることを意味します。』

ご参考:量子コンピュータ

個人的に興味があるのは、やはり身近な印象の「量子コンピュータ」です。

探してみると非常に多くの動画があるのですが、”半導体で量子コンピュータを作ろう”は理研さまが作成された動画で6分38秒と短くお勧めです。量子ビットが超電導ではなく半導体で作れれば確かに凄い画期的なことだと思いました。

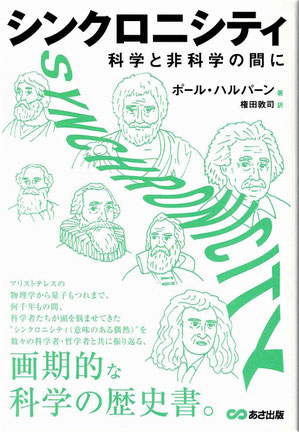

パウリとユング2

第7章 シンクロニシティへの道 ~ユングとパウリの対話~

・『自然界を1つの理論で表す統一的理論の必要性など、多くの点でアインシュタインに賛同するパウリだったが、量子力学に関しては全く異なる見地だった。彼にしてみれば、量子の世界の織りなす相補性や不確定性、量子もつれなどの真新しい現象は、自然の真理そのものだった。事実、それらの現象を貴重な契機として、自然に潜む対称性などの数学的結びつきが明らかになった。加えて、観測による影響を主題とする量子観測理論により、自然現象だけではなく人間の意志を踏まえた大局的な見地が形成されつつあった。

このような時代背景に、現代物理学に関心を持ち、普段からその意識を認めるユングにとって、パウリは精神と物質の関係性について意見交換する格好の相手だった。対話を通じて、科学的考察を深めることができたからである。自然界における対称性の役割だけではなく、いわゆる超常現象と呼ばれる奇妙な出来事にも話題は及んだ。ただしパウリは、自らの超常現象への関心を他の物理学者に話そうとはしなかった(同じく超常現象に興味を持つ友人、パスクアル・ヨルダンだけは別だった)。一貫して自然界に客観性を求めるアインシュタインの存在が、その消極的な姿勢に拍車をかけた。当然、観測の影響を考慮すべきだとアインシュタインに助言することもなかった。そして、パウリの推察通り、アインシュタインは生涯、量子力学の表す奇妙な世界を自然の真の姿として認めなかったのである。』

●もつれを繙く

・アインシュタインは一般相対性理論をもとに、あらゆる自然現象を網羅する統一場理論を完成させ、量子力学の奇抜な現象を数学的表現のあくまで例外として記述しようと考えた。

・電気力と磁気力を統合したマクスウェルの電磁力[磁界と電流の相互作用で発生した力]へと飛躍し、さらにマクスウェルは電磁気力と重力との間に共通点を見出した。

・統一的理論の足掛かりとなる可能性を指摘するものだったが、マクスウェルがその構築に挑むことはなかった。

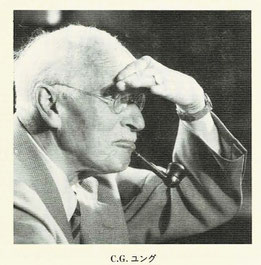

●精神の偽らざる姿 [カール・グスタフ・ユング]

・ユングがフロイトに出会ったのは1907年、それから6年間、二人は協力する中で二人とも無意識の中に重要性を見出した。しかし、精神分析の反対派に対するフロイトに耐えられず袂を分けた。フロイトは幼少期の性的傾向を重視したが、ユングは「集合的無意識」に着目して、無意識の動機付けを説明した。集合的無意識とは集団に共通する意識のことで―後に「元型」と呼んだ―、源泉は1つだが、一人ひとりの人間によって個性化する。元型の例として、童話や民族伝承、道徳的禁忌、象徴的表現、宗教儀式、精神的理想などがあげられる。

・ユングは超自然主義にまつわる文献の研究に乗り出すと、錬金術やグノーシス主義、新プラトン主義の各派、仏教、ヒンズー教などの書物を精読し、神話学の第一人者となった。そして、様々な超自然主義の間に、超越的真理の探究や神との一体化への渇望といった共通点を見出し、分析心理学という新たな深層心理学の学派をスイスに立ち上げた。

・ユングが後に心理学と物理学の両面から精神と肉体を統一的に考えたのは、アインシュタインとの数回にわたる対話が主な動機となった。

●シンクロニシティの登場

・ユングの心理学は、一人ひとりの精神は代々受け継がれる共通の無意識的体験がつくる「客観的精神」の個々の解釈である。様々な宗教や信念体系に通底する思想は、そのような世代を超えた精神の源に由来すると考える。母親への思慕や、蛇や暗闇に対する恐怖心、人殺しを非とする倫理観などはいずれも普遍的体験といえる。

・ユングによると男性の無意識には女性らしさを象徴する「アニマ」と呼ばれる女性像の元型が根ざす。アニマは普段、意識的に抑制されており、心理療法によって解放される。対して、女性の無意識に潜むのは、アニムスと呼ばれる男性像の元型がある。ユングは当時の古い価値観に従って、アニマをむき出しの感情に、アニムスを洗練された知性に関連付け、両者のバランスこそが性別を問わず肝要であると説いた。

・ユングの理論は推測の域を出ず、元型という概念を裏打ちする科学的証拠はない。存在するのは、事例研究による間接的な証拠だけである。しかし、人間の精神に関するユングの考察は、歴史や哲学、また文化の面において、非常に示唆に富む内容といえる。

・ユングは非因果的連関の原理を指して、シンクロニシティという言葉を使った。そして、意味ある偶然の一致は、期せずして現れる自然の真理だと強調した。

・『源を一にする非因果的連関というユングの概念から、量子のもつれの並行性―ほぼ同時代に認知された現象―を連想しても、何ら不思議はないだろう。2つの粒子が量子状態を共有するならば、双方が離れても物理量は相関すると、量子もつれは語るのである。だがそうはいっても、ユングの非因果的連関と量子もつれとの間には、決定的な違いが存在する。量子もつれが設定に万全を期す数々の実験によって実証されたのに対して、ユングの非因果的連関は根拠に乏しく、心理学界で幅広い支持を得るには至らなかった。人間の精神において代々伝承される集合的無意識の存在は今もなお、神経科学によって示されていない。

しかし、局所性や因果性を凌駕するユングの世界観は、彼が積極的に物理学者との交流を図ったおかげで、現代科学に広く浸透した。アインシュタインとの夕食をきっかけに芽吹いた彼の物理学への興味は、パウリとの出会いによって一気に花開くのである。』

●パウリの受難

・パウリはゾンマーフェルトに神童として将来を嘱望され、「排他原理(4つ目の量子数であるスピンの発見にによって証明された)」の確立や、ニュートリノの予想(当時まだ観測されていなかったが、ベータ崩壊の解明に大きく寄与した)といった業績により、天才物理学者としての名を確たるものにしていた。しかし、1930年の終わり、極度の精神的不調に苦しんでいた。

・相次ぐ苦難の始まりは、父親の不貞が原因で敬愛する母親が48歳の若さで自殺したことである。そして、その父親はパウリと同年代、20代後半の女性と結婚した。

・1929年5月にはカトリック信仰を捨て、教会を正式に脱退した。同年12月に結婚するも1年もたず1930年11月に離婚、パウリのパートナーは昔から親交があった特に実績のない化学者と一緒になり、この事実もパウリを消沈させた。

・パウリとユングの出会いは、パウリの状態を見かねた父親がユングによる心理療法を勧めたからであった。ユングは当時、パウリが勤めるETHで頻繁に講師を務めており、パウリはユングの理論について聞き及んでいた。また、パウリ自身も何とかしようと考えていたため、父親の提案に従い診療を受ける決断をした。

・『夢や幻想の役割とあわせて、集合的無意識の精神への影響について研究するユングは、優れた記憶力をもつ被験者を探していた。また、シンクロニシティの体系化については、アインシュタインの時空という力学的概念を土台に、物理学者の意見を参考にしながら、考察を掘り下げていた。したがって、複雑な夢を見て、その内容を明確に記憶し、なおかつ著名な量子力学者の肩書を持つ“患者”パウリは、まさしくユングの探し求める相手だったのである。

ただ、精神を病んではいるもののパウリは有能な学者である。分析を通じて秘匿情報を共有することになる可能性があるため、ユングは情報管理に注意を払った。彼の心理療法はフロイトのそれと比べてはるかに積極的に患者と関わる診療として有名だった。そのため、情報操作や行動介入などと、他の精神科医から非難されないよう万全を期した。夢の回想に介入したり影響を与えたりしないように忠告した上で、パウリをローゼンバウムにまず担当させたのも、その点を踏まえてのことだった。本人以外による記述も含め、パウリの夢の記録は最終的におよそ1300にのぼり、ユングはすべてを研究資料として(個人情報の保護を徹底しつつ)活用した。ユング研究で知られるビバリー・ザブリスキーは、冗談まじりにこう記している。「読者のみなさん……、ヴォルフガング・パウリについてユングの知り得たこととは、普段の姿でも物理学の実績でもなく、彼の無意識なのです」』

・『知性のみを優先するあまり、アニマの象徴する感情的な自己が抑圧されていると判断したユングは、本人にそう認識させることを治療の本筋とした。その甲斐あってパウリは、自らの偏った生き方を自覚するようになる。そして2年以上に及ぶ治療の中で、精神的な落ち着き―少なくとも一時的な安定―を徐々に取り戻すようになった。ひいては、1934年にロンドン在住のフランシス力(フランカ)・バートラムと再婚を果たし、平穏な日々を過ごすようになった。自ら治療を終える決断を下したのは、その頃である。一時的ではあるが禁酒にも取り組むほど、精神状態は回復をみせた。パウリはもはや患者ではなくなったが、ユングとの親交はその後も続き、夢の内容を伝えることもあった。その中で2人は、自らの存在意義や元型とのつながりについて意見を交えた。

理論物理学の難題を解決し続けるだけの優れた数学力を考えれば、パウリの夢の中に幾何学的対象や抽象的符号が頻繁に登場しても不思議はなかった。その多くは直線と円が対称的に配置された図形だったが、ユングはそれらを元型の概念に照らして解釈した。数理物理学に根ざしたパウリの描写を、古代の象徴主義と結びつけて考えたのである。そのように類似の基本概念になぞらえることで、2人はそれぞれの研究分野の融合を図った。』

・『パウリによれば、世界時計の動きの調和によって心に安らぎが得られたという。自らが中心となって構築した原子モデルを彷彿させたのかもしれない。ユングにとって世界時計は、初めて出合う曼荼羅の立体図像だった。そして、世界時計をもとに、重要な元型の1つ―穏やか瞑想の象徴―と、現代物理学の時空との結びつきを想定した。はたして彼は、物理学への関心をますます強くしたのである。

パウリは普段、夢分析の被験者であることを他人に話そうとはしなかった。ユングが分析内容を書籍として著す時も、自身の名前を出さないとの条件で許可した(ただし、発刊協力者として名を連ねており、分析に関わっていることは明らかだった)。次第に強くする超自然現象への関心についても、表立って話すことはなかった。

しかし、最も信頼できる研究協力者であり友人でもあるパスクアル・ヨルダンだけは例外だった。ヨルダンだけには、超自然現象への情熱を打ち明けたのである。』

●超心理学と懐疑派

・ヨルダンは1936年、量子力学の入門書「直観的量子論」の最終章の内容はテレパシー実験の検証だった。ヨルダンは1930年代から超心理学に強い関心をもっていた。

・超心理学(非科学的な超自然現象とされる対象を研究する分野)は、生物学者であったアメリカのJ・B(ジョセフ・バンクス)・ラインによって創設されたばかりで物議を醸していた。ラインは1980年に亡くなるまで、自らの研究の正当性を訴え続けた。心理学ではその後、実験環境を統制や厳格な統計手法に一層重点が置かれるようになった。

●ノーベル賞

・最終的にパウリは、観測する側と観測される側―精神と物質―を統一的に表す必要があると信じるようになった。ユングはパウリの考えに賛同した。さらに、アインシュタインとの夕食やリヒアルト・ヴィルヘルムとの議論を経て、ユング自身もそのような理論を望みはじめていた。ユングは精神と物質との統一を「Unus mundus(ウヌス・ムンドゥス)」と呼んだ。

●研究所での洪水

※【パウリ効果】とは

『パウリとその俗に言う実験とは相性が悪かった。彼が実験施設に立ち入ったり、測定機器の近くを通ったりすると、装置に不具合の生じることがしばしばで、周囲から「パウリ効果」と恐れられたほど。機械は故障し、測定器は作動せず、現場に混乱を招くのである。事実、実験物学者のジョージ・ガモフはこう形容する。

「一流の理論物理学者たる者、精巧な実験機器に触れただけで機械に不具合をもたらす、と言われている。その言葉に照らせば、パウリは有能な理論物理学者だ。彼が施設を訪れただけで、装置は壊れ、誤動作を起こし、ひいては全く動かなくなったり、燃えたりするんだ」

最も有名な事件は、パウリが1950年2月、プリンストン大学を訪ねた時のことである。プリンストン大学のパーマー物理研究所の地下にある高エネルギー・サイクロトロン(円形粒子加速器)が火事になり、6時間以上燃えたのだ。もちろん研究所の建物には煙が充満し、あちこちがすすだらけとなった。パウリは現場ではなく、大学の敷地内にいただけだったが、その後やり玉にあげられたことは言うまでもない。』

・『ユング研究所を設立するにあたり、パウリ(当時、ノーベル賞受賞として多くの尊敬を集めていた)にも後援者としての協力を仰いだ。ユングに恩義を感じ、共同で研究する機会を増やしたいと考えていたパウリは、ユングの依頼を快諾した。

また、心理クラブにも招かれ、その年の2月28日と3月6日に講演を行った。パウリは会場で、フラッドやケプラー、そして元型に関する自らの見解を喜んで説明した。科学者にとって講演は、一般に、論文を著す前に自らの考察を整理する良い機会となる。彼は当時、「The Influence of Archetypal Ideas on Kepler’s Theories(元型的観念がケプラーの科学理論に与えた影響)」と題した長編論文を執筆中で、いずれ何らかの形で公表したいと考えていた。

ユング研究所の開所初日となった1948年4月24日、記念セレモニーが盛大に開催された。もちろん、パウリも来賓の1人として招待された。セレモニーはすべて順調に運び、盛況のうちに閉会するかに思われた。ところが……。

突然、会場に何かの割れる音が響き渡った。思いもよらないことに、棚に固定されていたはずの中国の高級花瓶が、勝手に落下したのである。花瓶は床に落ちて粉々に砕け散り、あたりは水浸しになった。ユング研究所は、まさしく洗礼を受ける格好となったのである。

さて、「パウリ効果」を覚えているだろうか?

姿を現しただけで実験装置を故障させる能力は、この頃にはすでに彼の特技として広く認知されていた。ただし、彼自身は、もはや軽く捉えることができず、いたって真剣に悩んでいた。

ドイツ語で「洪水」のことを「Flut(フルート)」という―Robert Fludd(ロバート・フラッド)の「Fludd」のドイツ語読みとほぼ同じ発音である。英語でも、洪水を意味する「Flood」と「Fludd」は、ほぼ同じ響きだ。パウリは会場で起きた些細な洪水と自らの研究との間に、意味ある偶然の一致を認め、驚愕した。単なる偶然の出来事だったかもしれない「パウリ効果」を、彼はユングの唱えた非因果的連関と結びつけ、もはや冗談とはみなさなかったのである。

フラッドとケプラーの理論と元型に関する考察を論文にまとめる中で、パウリは開所式典での奇妙な出来事について深く考えるようになった。そしてユングに対して、シンクロニシティに関する考察を掘り下げ、整理した上で論文に著すことを勧める。ユングの考察に大きな意義を見出そうとしたのである。

ノーベル賞を手にしたパウリに、それ以上自らの才能を示す余地は残されていなかった。それでも彼を駆り立てたのは、アインシュタインと同様、世界を統べる統一的理論への挑戦だった。長きにわたるユングとの親交が、彼をその挑戦へと誘ったのである。』

●すべては2と4のもとに

・ユングとパウリが生んだ功績は、1950年代はじめに、双方の研究分野が融合を見ることである。ユングはパウリのおかげで確率的表現や観測による影響といった、量子力学の表す内容に精通するようになった。逆にパウリはユングのおかげで、神秘主義や数秘術、そして古代の象徴主義の研究に心を奪われるようになった。

・ユングとパウリはピタゴラス学派と同じく、特定の数に価値を見出した。その1つが「2」だった。波と粒子、観測者と観測対象といった二重性を自然の真理としたボーアの相補性の原理は、両者にとって革新的な概念だった。

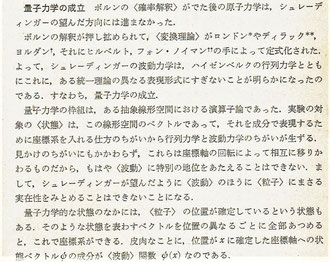

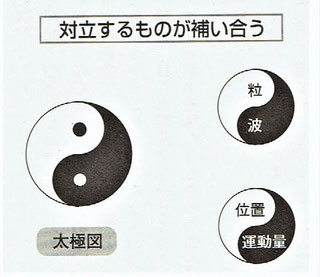

・ボーアはオランダ哲学者セーレン・キルケゴールの著作(「あれか・これか」など)の中の二分法に感化されたとみられ、家紋に太極図を取り入れている。

画像出展:「ウキペディア」

『偉大な功績により、デンマーク最高の勲章であるエレファント勲章を受けた時、「紋章」に選んだのが、陰と陽、光と闇の互いが互いを生み出す様を表した東洋の意匠、太極図であったことからもうかがえる。』

・パウリは、男性は己の女性らしさ(アニマ)を、女性は己の男性らしさ(アニムス)をそれぞれ抑制しているというユングの主張を支持するようになった。

・パウリは荷電共役対称性(正負の電荷の変換に伴う対称性)、パリティ対称性(鏡像対称性)、時間反転対称性などの二重性を物理学において探求する契機となった。

・数に関して二重性以上にパウリとユングが重視したのが「quaternnio(クワテルニオ)」だった。ラテン語で4つ1組の意である。その概念はエンペドクレスの四次元素説に源を発し、そこから錬金術や、ピタゴラス学派のシンボルであるテトラクテュス(1から4までの整数を構成要素とする三角形)へと派生した。

●非因果的連関の原理

・ユングとパウリは1952年、2人の研究の集大成として共著、「自然現象と心の構造」を発刊した。

●関係の終焉

・二人の長きに渡る往復書簡は突如、途絶えた。

・パウリはヨルダン以外には自らの神秘主義への興味を他の物理学者にあまり話さなかったのは、ユングの話を無条件に信じていたわけではなかった。いかなる理論にも厳しい目を向けるパウリにとって、ユングの理論も例外ではなかった。

・パウリはボーア宛ての書簡で次のように書いている。『ユングの思想は、フロイトに比べて幅広い領域を対象としますが、その分、明確さに欠けます。最も不満を覚える点は、「精神」という概念が、明確な定義のないまま曖昧に用いられていることです。論理的にも矛盾が認められるのです。』

・パウリとユングの2人の距離が離れたのは、ユングのUFOに対する強い関心も一因だった。

・当時パウリは、ハイゼンベルクと共に、統一場理論の構築に力を注いでいる最中であり、加えて、膵臓がんと診断される前年だったことから、体力の衰えが見え始めていた。

第8章 ふぞろいの姿 ~異を映す鏡のなかへ~

●相互作用のなす業

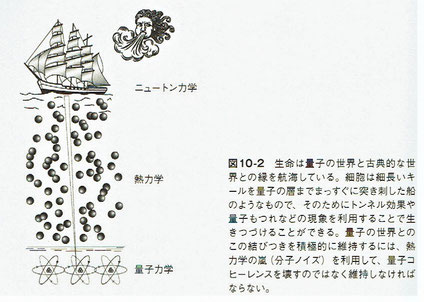

・『一般相対性理論と量子力学は、それぞれ1910年代半ばから1920年代半ばにかけての10年間に誕生している。一般相対性理論は、時空を主な舞台として、その歪みによって光や粒子の進行方向を定める。量子力学は、特にハイゼンベルクの提唱した解釈において、抽象的なヒルベルト空間[二点間の距離が公式で与えられる三次元空間を無限次元に拡張したもの]を中心に展開する。実験施設の研究員などのような合理的な考えの科学者であれば、いずれも物理学を理解する上で欠かせない理論であるとの認識だろう。理論物理学の重要な分野の1つとして、相対論的な場の量子論―一般相対性理論と量子力学のそれぞれの枠組みを維持しながら統合を図る理論―が存在する所以である。双方の原理を損なうことなく2つの理論の統合を図る試みは、ボーアの主張に端を発する。古典的世界(高速度や強力な重力場などの極限状態においても相対性理論に従う世界)にいる人間が微視的世界に介入する観測という行為の重要性を強く訴えたのがボーアだった。

しかし、アインシュタインやハイゼンベルク、パウリといった巨匠たちが追い求めたのは、微視的世界から人間の日常的な世界、そして宇宙規模の世界までを、単純な原理によって網羅する横断的な理論だった。アインシュタインは、非量子的な手法で(古典的な一般相対性理論を拡張して)、量子力学の原理を説明しようした。対して、全く異なる方法を独自に考案したのがハイゼンベルクだった。彼は、対称群となるヒルベルト空間のエネルギー場に適合な条件を与えることで、自然界の様々な相互作用の再現を目指した。』

第9章 現実へ挑む ~量子もつれと格闘し、量子飛躍をてなずけ、ワームホールに未来を見る~

・『パウリの早すぎる死から数十年、特に1960年代から1980年代にかけては、素粒子物理学や場の量子論、量子測定理論に、極めて画期的な発見がもたらされた。パウリが生前、掘り下げた代表的な概念の一部が、物理学研究の中心を担うようになり、対称性の役割や、(ユングと共に目指した)非因果的相関の体系化に関する研究が主流になったのである。後者に関しては、量子もつれの限界や可能性を検証する実験が盛んになっていった。』

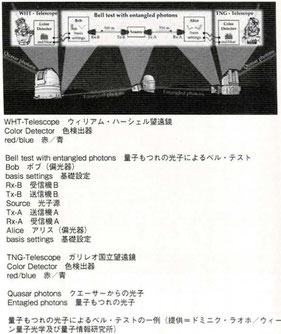

●コズミック・ベル・テスト [アントン・ツァイリンガー]

・オーストリアの物理学者アントン・ツァイリンガーはベルの不等式[量子力学において「隠れた変数」の存在を前提に書かれた関係式。この不等式が成立しないとすれば、量子力学では隠れた変数は存在しないということが証明される]を検証するベル・テストだけでなく、量子テレポーテーションに関して画期的な実験を行ったことでも広く知られている。量子テレポーテーションとは、離れた場所において量子状態を再現することである。

・「コズミック・ベル・テスト」は最新の観測機器を使って太占の光を分析するものである。

・2017年、オーストリアで1.6㎞以上離れた場所に2つの望遠鏡を設置し、異なる恒星の光を観測。それぞれの光から検出される色―赤と青―と、偏光器の設定を連動させ、ベル・テストを実施した。その後、実験設計が改良され、地球から数十億光年離れたクエーサーの光を使って再度測定が行われた。結果はまたしても、ベルの不等式は成立しないことを明示するものだった。アインシュタインではなくボーアの主張の正しさが認められた。

●量子の挙動の実用化へ

・パウリとユングの2人による対話は、厳密な意味で科学的とは言えなかったが、二重性という自然界の中心的概念を導いた。因果的な相互作用と、非因果的な相関。両者を同時に説明する統一的理論が現れた時、人類は確かな英知を手にするだろう。

終章 宇宙のもつれを繙く

●パウリとユングが残したもの

・『物理学の潮流において、ユングの果たした役割は決して小さくないだろう。たしかに、彼の提唱した元型や集合的無意識といった概念は、独創的であり、また魅力的でもあるが、科学的に実証されているわけではない。夢に現れる象形が、代々受け継がれてきた原子的な型である証拠はどこにもないのである。よしんば東洋哲学や錬金術、神秘学を学んだことがあるならば、曼荼羅や錬金術記号などの象形が夢に出てきても不思議はない。夢に現れなくとも、日常で目にする記号から、そのような結びつきを連想するとも考えられる。漫画書籍の熱心な収集家が、ヒーローや悪役の夢を見ると同じである。しかしながら、ユングは夢分析を通じて、自然の摂理に対するパウリの優れた洞察力に触れた。パウリと繰り返し相対したことで、自らの物理学的知識をより豊かにすると同時に、パウリの発想にも示唆を与えたのである。

したがってユングが提唱し、パウリが掘り下げた「シンクロニシティ」という概念は、心理学だけで背景を語ることはできない。あくまで思弁的な考えで、厳格に管理された実験の裏打ちがあるわけではないが、革新的な進展を見せる量子力学と擦り合わせれば、新たな宇宙観につながるとも考えられる。実現すれば、厳格な因果律と純然たる確率が支配する世界の向こう側が覗くかもしれない。非因果性の統べる世界が、である。』

感想

『源を一にする非因果的連関というユングの概念から、量子のもつれの並行性―ほぼ同時代に認知された現象―を連想しても、何ら不思議はないだろう。』ユングが物理学に魅せられたのは、まさにこの事だったのだと思います。

一方のパウリは、ユング研究所の開所初日となった1948年4月24日、記念セレモニーでまたしても【パウリ効果】に遭遇することになります。

そのパウリは、「シンクロニシティに関する考察を掘り下げ、そして、ユングの考察に大きな意義を見出そうとしたのである」とされています。

パウリはユングの心理学を全て受け入れていたわけではありませんでした。しかし、パウリの心を度々揺さぶっていた【パウリ効果】という事件が次第に大きくなり、ついには歴史に名を遺した物理学者と心理学者を結びつけたのだと思いました。

“科学と非科学”をより分けるのは人間の英知が決めることだろうと思います。しかしながら、宇宙規模の世界(マクロ)と量子の世界(ミクロ)において人間が認知できることは一部です。その意味ではシンクロニシティを完全に否定することはできないと思います。

ご参考1:Youtube“【量子力学】この宇宙の真実知りたくない人は見ないでください...『シンクロニシティ 科学と非科学の間に』by ポール・ハルパーン”(開始~8分30秒の中で「量子もつれ」を解説されています。なお動画は19分です)

ご参考2:Youtube“【簡単解説】数式なしで理解したい!「量子テレポーテーション」や「量子もつれ」の原理や仕組み、方法を初心者にも分かるように解説!” (9分33秒~13分33秒に量子テレポーテーションについて解説されています)

パウリとユング1

パウリとは量子力学の巨匠の一人、ヴォルフガング・パウリのことです。一方、ユングはフロイトと並び称される偉大な心理学者のカール・グスタフ・ユングのことです。

ユングが晩年、物理学に傾倒していた事実は、ブログ“ユングと共時性”の時に知っていたのですが、ユングと接点のあった物理学者がパウリであり、しかも「往復書簡集」として残っているほど、深いつながりがあったことに大変驚きました。

タイトルの“シンクロニシティ”ですが、お恥ずかしい話、当初、気づかなかったのですがこれは“共時性”のことです。内容は物理学の歴史の物語からマクロな宇宙やミクロの量子を中心に、偉大な科学者の足跡が書かれています。私が最も知りたかったことは、このパウリとユングの関係やどんな事に取り組んだのかということでした。

第9章、「量子の挙動の実用化へ」の中で、以下のようなことが書かれています。

『パウリとユングの2人による対話は、厳密な意味で科学的とは言えなかったが、二重性という自然界の中心的概念を導いた。因果的な相互作用と、非因果的な相関。両者を同時に説明する統一的理論が現れた時、人類は確かな英知を手にするだろう。』

ブログは何とか理解でき、印象に残った箇所をご紹介していますが、全体的にはつかみどころのない漠然としたものになっていると思います。

目次

推薦の言葉

量子論の発展に寄せて 福岡伸一 (生物学者)

序章 自然界のつながりを描く

第1章 天空へ挑む ~古代の人々が描いた天界像~

●太陽への信仰

●神殿の谷の夜明け

●宇宙の構成要素

●自然界の隠された光

●遅々として進まない太陽の光

●運動の世界観

第2章 木星からの光が遅れる

●富と知

●天文学の復活

●禁断の惑星

第3章 輝きの源を辿る ~ニュートンとマクスウェルによる補完

●遠隔操作

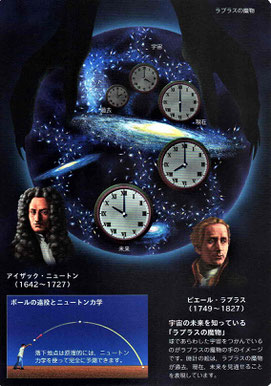

●ラプラスの悪魔とスピノザの神

●疾走する波と探求心

●金科玉条を探す

●幻の終の棲み処

第4章 障壁と抜け道 ~相対性理論と量子力学による革命~

●光が持つ2つの顔

●相対的な真実

●OPERAの幻

●宇宙を織りなす

●原子の中を覗く

●デンマークからの光

●魔法の数字

第5章 不確定という世界 ~現実主義からの脱却~

●不思議の国のアルベルト

●苦難の道のり

●現実と行列式

●非公開の舞台

●物質波

●母なる光

第6章 対称性の力 ~因果律を超えて~

●対称に次ぐ対称

●保存則が表すもの

●超排他的な住人

●スピン:粒子の謎めいた性質

●姿を見せない粒子

●もつれた経緯

●超自然現象への抗い

第7章 シンクロニシティへの道 ~ユングとパウリの対話~

●もつれを繙く

●皮肉屋兼毒舌家

●精神の偽らざる姿

●シンクロニシティの登場

●パウリの受難

●超心理学と懐疑派

●ノーベル賞

●研究所での洪水

●すべては2と4のもとに

●非因果的連関の原理

●関係の終焉

第8章 ふぞろいの姿 ~異を映す鏡のなかへ~

●ウー夫人の情熱

●ニュートリノという名のサウスポー

●超絶の力

●統一を巡る課題

●相互作用のなす業

●統一への狂騒

第9章 現実へ挑む ~量子もつれと格闘し、量子飛躍をてなずけ、ワームホールに未来を見る~

●ジョン・ベルによる判定試験

●光子の逆相関やいかに

●コズミック・ベル・テスト

●量子の挙動の実用化へ

終章 宇宙のもつれを繙く

●因果律の限界

●光速の因果律を超えて

●パウリとユングが残したもの

●セレンディピティ v.s. 科学

●慎重に非因果性を受け入れる

謝辞

量子論の発展に寄せて 福岡伸一 (生物学者)

・「量子もつれ」は“entanglement”と表現されるが、科学的な言葉で表現すると、“離れて存在している2つの物体が、互いに他のことを認識しあっている”ということである。

序章 自然界のつながりを描く

・『量子もつれは、相互作用ではなく、粒子間の相関である。そのため、因果律に厳格に則った伝播(一般の相互作用が光速以下で連鎖する伝わり方)より速く結果を伝えることができる。つまりそれは、自然界に2種類の「伝達ルート」があることを意味する。光速を最高速度とする伝達経路と、人間の観察と同時に相関を示す量子相関という経路だ。』

・『近年、量子テレポーテーションや量子暗号の分野で革新的な成果を上げている。特筆すべきは、“量子もつれ”の現象を利用して、途方もない遠隔地へと光子の量子状態を転送した点だ。現在は中国の衛星「墨子(Micius)」へ量子状態を送り、解読不能とも言われる量子もつれを活用した量子暗号システムの構築に取り組んでいる。一連の研究が言わんとするところは、量子もつれなどの非因果的相関の重要性と実用性の高さである。』

※ご参考1:“中国の量子通信衛星チームが米科学賞受賞”

※ご参考2:“量子通信・量子暗号・量子中継・量子ネットワーク”

第3章 輝きの源を辿る ~ニュートンとマクスウェルによる補完

●幻の終の棲み処

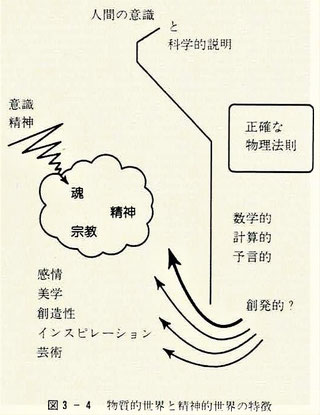

・19世紀の科学界では自然の振る舞いや人間の意志はすべて科学的に説明できると考えられた。

・いずれ非科学的な思想は淘汰され、予言や亡霊、悪霊、天啓などの余地はなくなるとの見方が大勢を占めた。

・自然現象は理論的に突き詰めれば、原因と結果の連鎖によって記述されると考えられた。

・因果関係を説明できないものは、その考察は希望的観測や迷信であるとされた。

・超自然現象を信じる反対勢力は、科学によって説明できる立場をとった。そして、超常現象の科学分析と精神世界を対象とした研究を図る団体が生まれた。

第4章 障壁と抜け道 ~相対性理論と量子力学による革命~

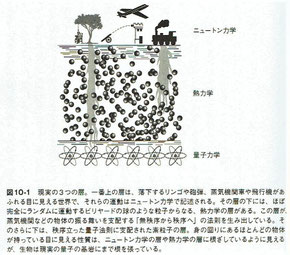

・19世紀末の科学は厳格な因果律に基づく決定論へと進んでいた。

・20世紀になると原子内部の不可思議な世界が量子力学で明らかになると摩訶不思議な不確定性原理などが登場した。

・相対性理論は因果的な作用の限界が明らかになると同時に、空間と時間の密接な関係が示され、物理学界に革命の波が押し寄せた。

●宇宙を織りなす [アルベルト・アインシュタイン]

・『自然は相対性理論を裏付ける形で、遠隔的ではなく局所的な重力の姿を露わにした。よってアインシュタインは、遠隔作用という概念に否定的な立場を生涯貫くことになる。彼は原因と結果の直接的な連鎖によって宇宙は構成されているとの見方を常に理論の柱とした。その見地に反する対象は彼にとって、偽りの現象か、もしくはまだ実証されていない因果的作用に過ぎなかったのである。』

●デンマークからの光 [ニールス・ボーア]

・『マンチェスター大学と、その後所属したコペンハーゲン大学での研究で、ボーアは太陽系を彷彿させる原子モデルをつくった。正に帯電する原子核が「太陽」のように中心に位置し、その周りを負に帯電する電子が「惑星」のごとく回るという原子像である。全体を結びつける源は、重力ではなく電磁気力だ。その上でボーアは、楕円軌道で運動する惑星とは異なり、電子の軌道は真円になるとした。』

・『ボーアは、当時実測されていた水素などの基本原子のスペクトル線[原子が放射または吸収する光の電磁波]が、原子モデルで再現される必要があるとも考えた。水素の吸収スペクトルと放出スペクトル(分光器で観測される吸収する光と放出する光の色)は、ヨハン・パルマーやセオドア・ラインマン、フリードリッヒ・パッシェンなどの分光学者たちによって測定され、水素原子固有の周波数がすでに判明していた。いずれのスペクトルも、色が飛び飛びの虹のように特定の周波数の色だけを残し、その他の色は消えていた。そして、原子固有の周波数には数学的な規則性が認められた。なぜ、特定の色を現して、他の色を現さないのだろうか?ボーアは直観的に、電子は普段、安定した軌道上に存在し、特定の振動数の光を吸収したりするのではないかと推測した。光を吸収すればすぐさまエネルギーの高い軌道へと遷移し、放出すればエネルギーの低い軌道へと遷移するのではないか、と。』

・『ボーアは、原子の不連続のスペクトルをモデル化するためには、電子の軌道が連続的ではなく、離散的でなければならないと考えた。したがって、1つの軌道から別の軌道への電子の遷移は、連続的な変化ではなく、一瞬の跳躍であるとみなした。』

・『電子がある状態から別の状態へと自発的かつ瞬間的に移動する、という量子跳躍の概念は、アインシュタインとミンコフスキーによって丹念に描かれた相対性理論の時空図と対極をなす考えだった。いわば、厳格に決められた因果関係に対して、電子の自由奔放が際立っていたのである。[「電子があたかも、どの軌道に移るべきあらかじめ知っているかのようだ」by アーネスト・ラザフォード]』

『アメリカの物理学者リチャード・ファインマンが粒子の経路の不確定さを時空に組み入れ、量子力学の世界と時空図を結びつけるのは1940年代に入ってからのことである。それまで、相対性理論における時空と、量子力学における相関は共通項のないそれぞれ独立した概念に過ぎなかった。』

●魔法の数字 [アルノルト・ゾンマーフェルト]

・『ゾンマーフェルトが熱心に研究したのは、主要な磁場(コイルを通電してつくる電磁石による磁場など)に原子を置いた時に現れる現象だった(1897年にオランダの物理学者ピーター・ゼーマンによって発見されたため、ゼーマン効果と呼ばれる)。磁場に原子を置くと、原子の放出スペクトル線が分裂するのである。本来であれば、特定の色を持つ1本の線であるべきところに、それぞれわずかに色の異なる複数の線が現れる。スペクトル線が虹の一部のごとく分光する理由は、まるで判然としなかった―その答えを導いたのがゾンマーフェルトだった。

「ゼーマン効果」は、ボーアの単純な「太陽系」電子モデルの一般化に大きく貢献した。その研究を契機に、原子核の周りを電子が円を描いて運動する原子像は、量子数などの物理量を持つ、特徴豊かな立体的な姿へと発展したのである(電子数が奇数の原子特有のスペクトル線分裂、つまり「異常ゼーマン効果」の研究が原子モデルの一般化を実現させた)。この原子モデルの進歩によって、ミクロの世界の現象に関して、より正確に予想できるようになった。ひいては、量子世界に潜む多様な現象を明らかにし、量子もつれなどの非因果的な作用の存在が判明する。それゆえ、ゾンマーフェルトの研究は、ボーアの初歩的概念から量子力学確立までの経緯において、貴重な橋渡し役を演じたといえるだろう。と同時に私たちを奇妙な世界へと導いたのである。』

第5章 不確定という世界 ~現実主義からの脱却~

●母なる光

・量子力学の哲学を疑問視する声はあるが、その有用性は広く認められており、長きに渡って未解決の問題さえも、量子力学を頼れば解決への道筋が見えてくる。加えて、理論の弾き出す数字は極めて正確である。

第6章 対称性の力 ~因果律を超えて~

●超排他的な住人 [ヴォルフガング・パウリ]

・論理的思考に長けたパウリは数字に秘められた謎の解明に傑出した才能をみせた。また、数秘術や対称性に深く魅了された横顔もパウリを語る上で見逃がせない点である。後年、哲学的考察に傾倒するようになってからは、ヨハネス・ケプラーの影響を受け、数字に隠された規則性から自然法則を導こうとした。

・パウリの提唱した「排他原理」の原型となる概念に初めて言及したのは1924年12月であった。その「排他原理」は1945年、ノーベル物理学賞を受賞した。

●スピン:粒子の謎めいた性質

・ドイツの物理学者のクローニッヒは自転によって電子が小さな電磁石のように働き、外部の電磁場と相互作用すると考えた。その後、1925年オランダ人物理学者のウーレンベックは、外部の磁場と相互作用するのは電子が自転するためだと推測した。発表された論文は完全とは言えなかったが、実際の現象を予測するため、スピンという概念は広く受け入れられた。

現在でいうスピンは、単なる自転とは異なる概念を指す。電子が光速を超える速度で回転するのは不可能である。これは外部の磁場との相互作用がコマの回転現象と似ているということで、電子が実際に自転しているわけではない。

●姿を見せない粒子

・パウリが予想したニュートリノは1956年、カワンとライネスという二人の物理学者によって観察された。発見されたのはベータ崩壊に関わる電子ニュートリノで、その数十年後には、ミューニュートリノとタウニュートリノという2つのニュートリノも発見された。

●もつれた経緯

・『重力の本質を見抜けなかった古典力学により、歴史の闇に葬られようとしていた。だがその後、量子力学によって救われた―力の作用を介さない相関として。遠く離れた2つの粒子間において、切っても切れない相関を存在するのである。

シュレーディンガーはそのような状態を「もつれ」と呼んだ。量子力学でいう「もつれ」とは、多粒子系―ヘリウム原子の基底状態にある対電子の系など―において、任意の粒子の物理量が自ら以外の粒子の物理量と相関する状態をいう。興味深いことに、この「量子のもつれ」は物理的な距離を意に介さない。実験を重ねれば重ねるほど、「量子もつれ」を認める2点間の距離は広がるばかりである。原子の世界に留まらず、一方が河川を飛び越え、宇宙空間に至っても、他方との相関は変わらないのだ。「量子もつれ」は、決して抽象的概念ではなく、現実において極めて有用性は高い。人間が目にすることのなかったであろう物質の状態を生み出すからだ。たとえば、いずれも超低温化で出現する。全く滑らかに流れる粘性のない超流体や、完全に電導する電気抵抗のない超伝導体がそうである。』

怒りについて

予想通り難解な本でした。

『本書は、人間の本性の一つともいうべき「怒り」をめぐり、当代随一の哲学者たちが、議論を戦わせた記録である』とのことです。

何故、この本を買ったのか。それは万病の元であるストレスの中でも“怒り”は特に注意を要するものだという話を聞いたためです。また、以前、『サーノ博士のヒーリング・バックペイン』という本を拝読したことがあったことも、“怒り”という感情を深く知りたいと思った理由です。

なお、同様なタイトルの本には、『腰痛は<怒り>である』や『心はなぜ腰痛を選ぶのか』があります。これらの本に共通している理論はTMS(緊張性筋炎症候群)理論というものです。TMS理論に関しては以下のサイトが参考になると思います。

『TMSジャパンは、ニューヨーク大学医学部のジョン・E・サーノ教授が発表したTMS(Tension Myositis Syndrome:緊張性筋炎症候群)理論を出発点に、腰痛にまつわる迷信や神話の犠牲者、クワッカリー(健康詐欺・インチキ療法)の被害者、ドクターショッピングを繰り返す腰痛難民をひとりでも減らすため、 世界各国が発表している「腰痛診療ガイドライン」の勧告に則した、腰痛の原因と治療に関する根拠に基づく情報を提供しています。』

特段“怒り”についての知識や考えもなく、哲学者の先生の文章は次元が違うものであり、さらに本書が先生達の色々な考えを論じる場となっているため、この本がどんな本なのかを説明することは困難です。そこで、本書の概要をお伝えするには、最後の「監訳者解説」をご紹介させて頂くのが良いと判断しました。

その後、怒りとは何か、何が問題なのか等についてまとめ、そして、この怒りに対してどのように向き合うのが望ましいのかを考えてみました。

目次

編集者より

レイチェル・アレックス

第1部 問題定義

怒りについて

アグネス・カラード

第2部 応答と論評

暴力の選択

ポール・ブルーム

損害の王国

エリザベス・ブルーニッヒ

被抑圧者の怒りと政治

デスモンド・ジャグモハン

怒りの社会生活

ダリル・キャメロン

ビクトリア・スプリング

もっとも重要な事

ミーシャ・チェリー

なぜ怒りは間違った方向に進むのか

ジェシー・プリンツ

復讐なき責任

レイチェル・アックス

過去は序章にすぎない

バーバラ・ハーマン

道徳の純粋性への反論

オデッド・ナアマン

その傷は本物

アグネス・カラード

第3部 インタビュー&論考集

ラディカルな命の平等性

ブランドン・M・テリーによるジュディス・バトラーへのインタビュー

怒りの歴史

デビッド・コンスタン

被害者の怒りとその代償

マーサ・C・ヌスバウム

誰の怒りが重要なのか

ホイットニー・フィリップス

正しい無礼

エイミー・オルバーディング

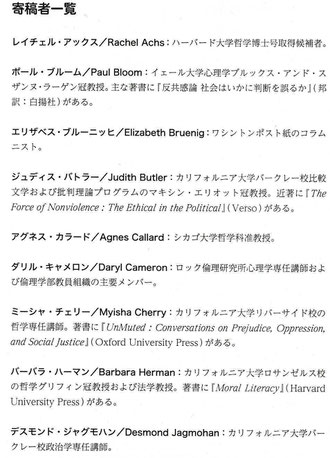

寄稿者一覧

監訳者解説

『本書は、人間の本質というべき「怒り」というテーマをめぐって、当代随一の西洋の哲学者たちが議論を戦わせた記録である。アクネス・カラードの問題提起に基づき、立場の異なる複数の哲学者たちがそれに応答し、またインタビューや論考を寄せている。

怒りをめぐってここまで深い議論がなされたことは、かつてなかったといっていいだろう。そもそも怒りをテーマにした哲学書自体が、この世にそう多く存在するわけではない。人口に膾炙[カイシャ]しているのは、本書でも言及されている古代ローマの哲学者セネカの著書、「怒りについて」ぐらいではないだろうか。

奇しくも本書の原著タイトル「On Anger」は、このセネカの名著の英訳と同じである。ただ、大きく異なるのは、それが怒りに対して一人の哲学者の一つの見方からのみ書かれているわけではない点だ。セネカの議論がまさに典型的なのだが、一般に怒りはネガティブなものとしてとらえられている。

ところが本書では、怒りが実に多様な側面をもっている事実が明らかにされる。これから本文を読まれる読者の便宜のため、あるいはすでに読まれた方の頭の整理のために、あえて議論の内容を構成順に簡単に振り返っておきたい。この視点の多様性こそが、本書の重要なメッセージでもあるからだ。

まずアグネス・カラードによって、怒りは決してネガティブなだけのものではないという強烈な問題提起がなされる。その背景には、感情によって人は道徳性を表現するものだという主張が横たわっている。

だから彼女は「怒りの道徳面(モラルサイド)から暗黒面(ダークサイド)を切り離す」ような怒りの鈍化を否定するのである。それは非現実的であると。その結果、怒りの重要な特徴を支持する「悪意支持論」と「復讐支持論」と呼ばれる議論を展開する。恨みを抱き、復讐を果たすことは合理的かつ正当なことだという主張である。

こうしたカラードの立場を象徴するのが、のちにほかの論者たちから何度も言及されることになる「悪い世界では、人は善い存在ではいられない」という一文にほかならない。

このカラードの問題定義によって、怒りの概念をめぐる多種多様な議論が展開するが、基本的には大きく二つの立場に分けることができるだろう。一つはカラードのように怒りのある種の側面を肯定的にとらえる立場である。もう一つは、怒りという感情を否定的にとらえる立場である。

ポール・ブルームは、「暴力の選択」という論稿において、基本的にカラードを支持しつつも、怒りは合理的だという点に疑問を投げかける。そして怒りだけが道徳性を表現する手段ではないと主張している。

エリザベス・ブルーニッヒは、「損害の王国」という論稿において、終わりなき復讐を止め、平和を実現するために「許し」が必要だと説いている。

デスモンド・ジャグハモンは、「被抑圧者の怒りと政治」という論稿において、この表題のとおり、抑圧されている人たちの怒りにもっと寄り添う必要性を論じている。必然的にそれは社会における不合理性、つまり政治の問題を論じることにつながっていく。

ダリル・キャメロンとビクトリア・スプリングは、「怒りの社会生活」という論稿において、基本的にカラードの議論に賛同しつつ、そうした議論を単に倫理的な次元で完結させるのではなく、科学的研究と交錯させるべきことを訴えている。

ミーシャ・チェリーは、「もっと重要なこと」という論稿において、怒りの合理性に関する問いよりも、怒りを生みだしている現実の社会的文脈に着目するよう警鐘を鳴らす。

ジェシー・プリンツは、「なぜ怒りは間違った方向に進むのか」という論稿において、カラードの怒りを擁護する立場を明確に批判している。その際、怒りに一定の意義を認めつつも、有害な怒りを見分ける必要性を訴える。

レイチェル・アックスは、「復讐なき責任」という論稿において、カラードが説く復讐の意義に反論する。カラードによると復讐は相手に責任を負わせる方法になりえる。しかし、それは必ずしも唯一の方法ではないことを説く。

バーバラ・ハーマンは、「過去は序章にすぎない」という論稿において、永遠の怒りを主張するカラードに対し、謝罪を第一歩ととらえて、事態を変えていくべきことを訴えている。

ジュディス・バトラーは、ブランドン・M・テリーのインタビューに答える形で、命のラディカルな平等を受け入れるべきという視点から、暴力の本質を明らかにするとともに、それに対して非暴力という概念を対置させて批判を展開している。

デビッド・コンスタンは、「怒りの歴史」という論稿において、文字どおり怒りの歴史を概観すると同時に、怒りの本質が社会によって変化し得ることを指摘している。

マーサ・C・ヌスバウムは、かなりの紙幅を費やして、「被害者の怒りとその代償」というタイトルのもと、被害者の怒りは代償を伴うことを古代の戯曲とフェミニズムを俎上に載せて説得的に論じている。

ホイットニー・フィリップスは、「誰の怒りが重要なのか」という論稿の中で、極右反動勢力と左派のキャンセル・カルチャーの異同を示しつつも、後者に肩入れすることによって、今求められるべき怒りの内容を示そうとする。

最後にエイミー・オルバーディングは、「正しい無礼」という論稿の中で、無礼に振る舞うことと道徳との関係について論じている。

こうして概観してみると、人間はつくづく怒りとともに生きているという事実を認めざるを得ない。とりわけコロナ禍にあって、私たちはむき出しの生を露わにせざるを得ない状況に追い込まれてしまった。生きるためには、本性を表さずにはいなれないのだ。わかりやすくいうと、なりふり構わず人を蹴落とし、生活の糧を得る必要があるということだ。その過程では、いやがうえにも怒りが顕在化し、人々がいがみあい、ののしり合う姿が多々見られた。

もっとも、そうした対立はコロナ禍によってもたらされたというよりは、炙り出されたといったほうが正確だろう。現に本文で複数の論者たちが例をあげていた現代的問題は、いずれも歴史的に形成されてきたものである。人種問題をめぐって世界的に注目されたブラック・ライブズ・マター(BLM)もそうだし、昨今のキャンセル・カルチャーの是非をめぐる議論もそうだろう。

だからこそ、対立する立場のどちらが正しいかという問題ではなく、どちらの怒りがどんな意味をもっているのかということ自体、つまり怒りという人間が不可避的にもたざるを得ない感情について、その根源にまでさかのぼって議論する必要があるのだ。

本書で展開された議論は、一つのテーマについて哲学の視点から考え、議論する際のお手本になっているといっても過言ではない。思い込みを疑い、多様な視点からとらえ直し、考えを吟味するプロセスである。それを複数の論者が集団知という形で実践している。』

怒りは何が問題なのか

●怒りを強引に押しつぶしてしまうと、自尊心と道徳的な基盤を失う恐れがある。

●怒りの原因が不正行為だった場合、怒りの抑制は不正行為の黙認になる場合がある。つまり怒りを許すことと不道徳を許すこととが同じ場合もある。

●損害を受けて何か失うと、それが何であれ永久に戻ってこない。

●償いとして何かを与えられても、損害を受ける以前の状態に戻ることはない。犯してしまった悪事は謝罪しても軽くなるわけでない。その結果、不当な扱いを受けた者から復讐する気持ちを消し去ることは容易ではない。

●不当な扱いを受けた人には、怒りを捨てなければならない合理的な理由は見つからない。

怒りの特徴

●怒りを抑制することはできても、怒りを浄化することにはならない。

●人には被害を受けたことに対していつまでも怒り続ける理論上の権利だけでなく、遺恨を捨てられない感情的、道徳的な理由がある。

●怒りは学習と本能の両方の側面をもつ複雑な感情であるが、哲学者たちは長い間、怒りを表現するのに道徳的に正しい方法と間違った方法があると主張してきた。

●怒りを持ち続けていると他の感情と同じように疲労する。その結果、怒りは薄れる。それにより正当な要求が主張できなくなったり、不正な行為を罰したりすることが難しくなるかもしれない。

●怒りの中には復讐に駆り立てるものもあるが、日常生活において過ちは珍しいものではなく、復讐を伴うような怒りは一部である。

●発熱は健康な状態ではないが健全な免疫反応であり、発熱が起きないと病状は悪化するだろう。これと同じことが怒りにもいえる。つまり怒りは合理的なものであるということである。

怒りへの対処

●「義憤」や「変革の怒り」という言葉を使って、永続性や復讐心をもたずに悪事に対して正当に抗議する感情を仮定することは可能である。

●怒りの感情は見方を変えることで変化する可能性がある。

●怒りを含めて感情を制御する動機は人それぞれである。

●怒りを抑えて、違反行為を黙認していると思われるリスクを負うのか、怒りを表明してそれ自体が問題となりうる行動を取る危険を冒すのかの選択は複雑である。

●不正行為に適切に対応するために、時として他者を意図的に苦しめることもある。道徳的な理想の実現には苦しみが伴うことを認識する必要がある。

●怒りは時間と共に薄れていく可能性があり、感情的な怒りは残っても道徳的な規律としての許しがあれば、その怒りによる社会への悪影響は避けることができる可能性がある。

●怒りほど理由を聞いたり言ったりすることが求められる感情はない。そのため怒りの「コミュニケーション」が重要とされる。

許しについて

●許しに癒す力があることは知られているが、その効果は限定的なものでしかなく、損害を及ぼした人を許すことは耐え難いものである。

●不当な悪事に対し、個人が犠牲を払って我慢しなければならないというのが実態である。しかしながら、それであっても、許しは良いことであり、皆が知るように平和のために必要な要素かもしれない。

●許しは非常に難しいことである。重要なことは怒りを行動に移さないということである。

●許しを与える罪のない人は、何か崇高な善のために犠牲になることを求められている。それは「平和」や平等主義的な「秩序」、あるいは「神」である。

怒りの必要性

●人間の進化において怒りをもつことは有益だったという見解がある。

●怒りは自分自身と大切な人々の利益を守らせる。

●怒りは脅威や攻撃に反撃するパワーとなり、搾取や虐待の餌食、生存と繁殖の敗者になることから守る。

●怒りは道徳にとって必要なものであるが、その役割は時間の経過とともに変化するものではないか。

●怒りは必要だが、それを自分のなかの手に負えない獣のように考えてはいけない。

怒りの矛先を間違えることがある

例えば、麻薬や窃盗などの犯罪を完全に個人のせいにして、ある程度の情状酌量の余地を生む構造的な原因を考慮しないなどの場合。

1)怒りの責任のありかを間違えることがある

自分自身への不満を外に向ける人や身近な身内に向ける人もいる。

2)怒りの対象が広がりすぎることがある

例えばナチスに対する怒りをドイツ人全体に向けることがある。

3)怒りが虐待になりうることがある

ちょっとしたトラブルに過剰反応して逆上したり、反対意見を暴力で抑えこもうとしたりする人もいる。

4)怒りが過度の権利意識を含むことがある

自分が特別扱いされるのが当然だと思っている人は、期待通りにならないと怒り狂う。男性は女性よりも怒りやすいとよくいわれるが、ここには女性の正当な怒りが抑圧され、男性の子供じみた癇癪が許されるという二重の不公平が存在する。

5)怒りは自己破壊につながることがある

どんな怒りであれ、はけ口が必要である。怒りのエネルギーを、苦しみを追い払うために使わなければ、怒りの炎はその主を焼き尽くしてしまう。

6)抑圧された怒りが有害であるように、怒りを抑制せずに爆発させることにも害がある

自制心を働かせれば、怒りをもつ側は道徳的に優位な立場を主張でき、報復される可能性を減らすことができる。そのような抑制に最終的に必要になってくるのが「コントロール」である。問題は怒りを感じている状態の時に、私たちは物事を冷静に熟慮することが難しいことである。

まとめ

1.怒りという感情の難しさ

●「悪い世界では、人は善い存在ではいられない」。「怒りは合理的なものである」、これが怒りの難しさの所以ではないかと思います。

●怒りを強引に押しつぶしてしまうと、自尊心と道徳的な基盤を失う恐れがあります。その一方で、怒りを許すことは不道徳を許すことになるかもしれません。損害を受けて何か失うと、それが何であれ永久に戻ってはきません。犯してしまった悪事は謝罪しても軽くなるわけでなく、その結果、不当な扱いを受けた者から復讐する気持ちを消し去ることは困難です。このように怒りは、抑制はできても消し去ることは容易ではなく、特に、理由なく愛する人を殺されたような人の怒りは一生消えないと思います。

2.怒りとの付き合いかた

●怒りの大きさ、深刻さによって大きく異なりますが、怒りの矛先を怒りの原因に集中するのではなく、第三者的視点で、自分自身の今の感情や状況に目を向け、そして、怒りの相手に対しては全人格的な視点で理解しようと努めるということが第一歩なのではないでしょうか。ここでのポイントは真剣に相手の話を理解しようとすることだと思います。

そして、誰もが善悪の両面をもっていること、誰もが生まれたときから悪人なのではないこと。加害者の相手は被害者だった過去があるかもしれないこと等、いずれも根本解決にはならないでしょうが、怒りの感情を少なくすることはできると思います。

それはストレスに置き換えて考えてみるならば、ストレスを減らし、ストレスによる心身へのダメージを減らすことにつながると思います。つまり、怒りの感情はなくならないが、怒りによるストレスを減らす努力は有益であるということです。

●強い怒りの感情には効果はないかもしれませんが、起床時間、就寝時間、食事の時間など、あるいは体を動かす時間を作ることなど、生活習慣を整えることは、自分の気持ちや心を整えることにもなり、少なくともストレスを減らす効果は大きいと思います。やはり、怒りをなくすことはできずとも、ストレスを減らす努力をすることが大事だと思います。

ご参考2

以下は、以前アップした”ヨガ”というブログでご紹介したものです。このような境地に至ることが理想なのかもしれません。

ボーアとアインシュタイン6

41.アインシュタインの統一場理論とEPR論文

●“相補性”は「デジタル大辞泉」によると『電子の位置と速さ、光の粒子性と波動性のように、不確定性原理から二つの量が同時に測定できない関係にある現象を互いに相補的であるといい、このような性質をいう』とされています。そこには人知の理解を超えたものを受け入れる柔軟性のある価値観という感じを受けます。一方、“統一場理論”の前提は実在性に立脚し必ず統合できるという信念、もしくは統合を諦めることは許されないという強迫観念も多少あったのかもしれません。そして、これが両者を分ける根本的な違いであるような気がします。

また、EPR論についても同じような印象を受けます。ひとつは「理論から導かれる結論と人間の経験」ですが、「人間の経験」という表現は枠を意識させます。さらに、実在という泥沼を回避するために、「実在を一般的に定義する必要はない」としたEPR論の主張には違和感を覚えます。

アインシュタインの「量子論のコペンハーゲン解釈と客観的実在とは両立不可能だ」という考えについては、ボーアも同意しており、その上で「量子の世界というものはない。あるのは抽象的な量子力学の記述だけである」という見解を示しました。

『19世紀にマクスウェルは、電気、磁気、光を統一して、包括的なひとつの理論構造にまとめあげた。アインシュタインはそれと同様、電磁気理論と一般相対性理論とを統一したいと考えていたのだ。彼にとって、それらふたつの理論を統一することは次に踏み出すべきステップであり、避けて通ることのできない道筋であると同時に、論理的必然でさえあった。そんな理論を作るという彼の試みはいずれも屑籠箱行になるのだが、彼がその道に最初の一歩を踏み出したのは、1925年のことだった。その後量子力学が発見されてからは、統一場理論ができれば、量子力学はその副産物として得られるだろうと考えるようになっていた。』

『若い世代とのあいだに相互不信はあったものの、アインシュタインといっしょに仕事がしたいと熱望する若手はつねにいた。そんな若手のひとりがネイサン・ローゼンである。ニューヨーク生まれのローゼンは、1934年、25歳のときに、アインシュタインの助手としてマサチューセッツ工科大学(MIT)から高等研究所にやってきた。そのローゼンよりも数カ月ほど早く、ボリス・ポドルスキーが初めてアインシュタインに会ったのは、1931年、カリフォルニア工科大学(カルテック)でのことだった。そのときふたりは共著論文をひとつ書き上げた。アインシュタインはもうひとつの論文のアイデアをもっていた。その論文が、コペンハーゲン解釈に新しい側面から一撃を加え、アインシュタイン=ボーア論争の歴史に新時代を画することになるのである。

1927年と1930年の、二度のソルヴェイ会議でアインシュタインが採った路線は、不確定性原理を突き崩すことにより、量子力学には矛盾があり、それゆえ不完全であることを示すというものだった。ボーアはハイゼンベルクとパウリの協力を得てアインシュタインの思考実験という要塞を解体し、コペンハーゲン解釈を防衛することに成功した。

その後アインシュタインは、量子力学には論理的な矛盾はないものの、ボーアが言うような完全な理論ではないと考えるようになった。量子力学は完全ではなく、物理的実在を十分に捉えていないということを示すためには、これまでとは違う戦略が必要なのはわかっていた。その目的のためにアインシュタインが開発したのが、彼の考案したなかで、もっとも長く攻略に耐えることになる思考実験だった。

1935年が明けるとすぐに、アインシュタインは、ポドルスキーとローゼンを研究室に呼び、三人で数週間にわたって議論を重ね、その新しい戦略を入念に練り上げた。ポドルスキーがその議論の成果を論文として書き上げる作業を担当し、ローゼンはそのために必要な計算のほとんどを担当した。のちにローゼンが語ったところによれば、アインシュタインの担当は、「一般的な考え方、およびその意味」を明らかにすることだった。わずか四ページのその論文―アインシュタイン=ポドルスキー=ローゼン論文、略してEPR論文―は、三月末には完成し、専門誌に送付された。「物理的実在に関する量子力学の記述は完全だと考えることができるか?(Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?)」と題された三人の共著論文は、[Physical Realityの前にあるべき]“the”を落としたまま、5月15日に、アメリカの物理学専門誌「フィジカル・レビュー」に掲載された。タイトルに掲げた問いに対するERPの回答は、敢然たる「ノー!」だった。ERP論文は、著者のひとりにアインシュタインが含まれていたため、専門誌に掲載される前に、誰も望まないかたちで世間の注目を浴びることになった。

1935年5月4日土曜日の「ニューヨーク・タイムズ」の第十一面に、「アインシュタイン、量子論を攻撃する」という派手な見出しの記事が掲載された。「アインシュタイン教授は、科学の重要理論である量子力学を攻撃する予定だ。その理論にとって彼は祖父のような存在である。彼は、量子力学は“正しい”が、“完全”ではないと結論した」。それから三日後、「ニューヨーク・タイムズ」は、明らかに不機嫌なアインシュタインの談話を掲載した。新聞を相手取ることに不慣れではないはずのアインシュタインだったが、言わずもがなのことを言ったのだ。「科学的な問題については、それにふさわしい場でしか論じないというのが、一貫したわたしのやり方である。わたしは、こうした問題についての発表を、論文掲載に先立って一般紙で行うことに反対する」

アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンは発表された論文の中で、まずはじめに、実在そのものと、物理学者が理解するところの実在とを区別した。「物理理論について本格的な考察を行うときにはつねに、理論とはいっさい関係ない客観的実在と、理論のなかで用いられる物理的な概念とは、別のものだということを考慮に入れなければならない。物理的概念は、客観的実在をさせるために作られたものであり、われわれはそれらの概念を使って、自らのために客観的実在をえがき出だすのである。」それに続けてEPRは、物理理論が成功していると言えるためには、次のふたつの問いに対する答えが、無条件に「イエス」でなければならないと主張した。そのふたつとは、「その理論は正しいのか?」と「その理論によって与えられる記述は完全か?」である。

「理論が正しいかどうかは、理論から導かれる結論と人間の経験とが、どの程度合うかによって判断される」とEPRは述べた。物理学で言う「経験」は、実験や測定を意味するから、三人がここで述べたことは、物理学者なら誰でも受け入れるだろう。今日にいたるまで、実験室で行われた実験と、量子力学の理論的な予測とのあいだに矛盾と言えるようなものはない。したがって、量子力学は正しい理論だと言えそうだ。しかしアインシュタインにとって、実験と合う正しい理論だというだけでは不十分だった―理論はそれに加えて、完全でなければならなかったのである。

「完全」という言葉が何を意味しているにせよ、EPRは、物理理論の完全性に対して、ひとつの必要条件を与えた。「物理的な実在の要素はすべて、その物理理論のなかに対応物をもたなければならない」。理論が完全であるための判定基準をこのように定める以上、EPRがこの先に議論を進めるためには、「実在の要素」とは何かを定義しなければならない。

アインシュタインは哲学の泥沼にはまりたくはなかった。あまりにも多くの人たちが、「実在」を定義しようとして、その泥沼に飲み込まれていった。実在が何で構成されているのかを明らかにしようとして、無事にその沼から出てきた者はかつてひとりもいなかったのだ。そこでEPRは、その泥沼を回避するために、自分たちの目的にとって、「実在を一般的に定義する必要はない」と述べた。そのうえで、「実在の要素」を定義するために、「十分」にして「妥当」な判定基準、と三人が考えるものを使うことにした。その判定基準とは、「系をいかなる仕方でもかき乱すことなく、ある物理量の値を、確実に(すなわち確率1で)予測することができるなら、その物理量に対応する、物理的実在の要素が存在する」というものだった。

アインシュタインは、量子力学が捉えていない客観的な「実在の要素」が存在することを示すことにより、量子力学は自然についての完全な基礎理論だというボーアの主張を突き崩したいと考えたのだ。アインシュタインは、ボーアや彼の意見を支持する者たちとの論争の焦点を、量子力学には内部矛盾があるかどうかという問題から、実在はいかなる性質をもつのか、そして理論は役割とは何かという問題へとシフトさせたのである。』

『EPR論文には、量子論のコペンハーゲン解釈と客観的実在とは両立不可能だというアインシュタインの考えが表明されていた。それについてはアインシュタインのいう通りであり、ボーアもそれはわかっていた。じっさいボーアは、「量子の世界というものはない。あるのは抽象的な量子力学の記述だけである」と述べているのである。コペンハーゲン解釈によれば、粒子には、独立した実在性はない。観測されていないときには、粒子は物理的な性質をもたないのだ。アメリカの物理学者ジョン・アーチボルト・ホイーラーは、のちにこの考え方を次のように言い表した。「基礎的な現象は、観測されるまでは実在しない」。EPR論文が世に出る一年ほど前にはパスクアル・ヨルダンが、観測者とは無関係な実在を認めないコペンハーゲン解釈の観点を論理的にとことん突き詰めて次の結論に達した。「われわれ自身が、測定結果を生み出すのである」

ポール・ディラックは、「アインシュタインがこれではダメだと証明したのだから、一からやり直しだ」と言った。彼ははじめ、アインシュタインは量子力学に致命的な打撃を与えたと考えたのだ。しかしすぐに、ディラックもその他多くの物理学者たちと同じく、今回もまたボーア=アインシュタイン論争の戦場から、勝者として帰還したのはボーアだと考えるようになった。量子力学が非常に役に立つ理論であることはとっくの昔に証明されていたし、EPRに対するボーアの回答をじっくり吟味してみようという者はほとんどいなかった―なにしろボーア自身の基準に照らしてさえ、その回答はあいまいで難解だったのだから。』

42.理論と哲学的立場

●アインシュタインの抵抗は、個人的というより物理学界への警鐘だったように思います。「実験の証拠に基づかず、科学理論を基礎として哲学的世界観を作ること」の危機感から、その危険性を強く訴え続けたということではないでしょうか。アインシュタインの執拗ともいえる論争によって、量子力学は可能な限りの精査を通して今に至っているように思います。ボーアも親愛なる友であるアインシュタインからの警告の意図を理解していたからこそ、アインシュタインからの問題定義を真摯に受け止め、生涯にわたって取り組み続けたのではないかと思います。

『ふたりのあいだで語られなかったことは、すでにお互いが知っていることだった。量子力学の解釈に関するふたりの論争は、突き詰めれば、実在をどう位置づけるかに関する哲学的な信念にかかわっていた。世界は実在するのだろうか? ボーアは、量子力学は自然に関する完全な基礎理論だと信じ、その上に立って哲学的な世界観を作り上げた。その世界観にもとづき、ボーアはこう断言した。「量子の世界というものはない。あるのは抽象的な量子力学の記述だけである。物理学の仕事を、自然を見出すことだと考えるのは間違いである。物理学は、自然について何が言えるかに関するものである」。アインシュタインはそれとは別のアプローチを選んだ。彼は、観測者とは独立した、因果律に従う世界がたしかに実在するという揺るがぬ信念の上に立って量子力学を評価した。その結果として、彼はコペンハーゲン解釈を受け入れることができなかった。「われわれが科学と呼ぶものの唯一の目的は、存在するものの性質を明らかにすることである。ボーアにはまず理論があり、次に哲学的な立場があった。その哲学的立場とは、理論が実在について何を語っているかを理解するために作り上げた解釈だった。アインシュタインは、何であれ科学理論を基礎として哲学的世界観を作ることの危険性を知っていた。新しい実験的証拠の光に照らして、理論に不十分な点があることが判明すれば、その理論に支えられていた哲学的な立場は崩れるからだ。「いかなる知覚的行為とも無関係な実在を仮定することは、物理学の基礎です」とアインシュタインは述べた。「しかしその仮定が正しいかどうかを、わたしたちは知らないのです」

アインシュタインは、哲学的には実在論者であり、そのような立場を根拠づけることは不可能であることを知っていた。それは実在に関するひとつの「信念」であって、証明できるようなものではないからだ。しかし、たとえそうだとしても、アインシュタインにとって、「人が理解したいと願うのは、そこに存在する現実の世界」なのだった。彼はモーリス・ソロヴィンへの手紙に次のように書いた。「人間理性にとって手が届くかぎりの実在の本性が合理的なものだという確信について何か語るとすれば、“宗教的”確信というより良い表現が見つかりません。この感覚がなくなるところでは、科学はつねに退屈な経験主義に陥ってしまう恐れがあります」

ハイゼンベルクは、アインシュタインとシュレーディンガーは「古典物理学の実在概念、より一般的な哲学的な言葉を使うなら唯物論[精神の実在を否定して、物質の根源性、独自性のみを主張する哲学の理論]の実在論に戻りたい」のだろうと考えていた。ハイゼンベルクにとって、「石や木が存在するのと同じ意味において、最小の構成要素が客観的に存在するような実世界が、われわれがそれらを観察するかどうかによらずに存在している」という信念をもつことは、「十九世紀の自然科学に広く行き渡っていた、素朴な実在論の観点」に後戻りすることだった。アインシュタインとシュレーディンガーは「物理学を変えることなく哲学を変えたい」のだというハイゼンベルクの判断は、半ば正しく、半ば間違っていた。アインシュタインは物理学そのものを変えることにも懸命だった―彼は、多くの人たちが考えていたような、保守的な過去の遺物ではなかったのである。古典物理学の概念は、何か新しいもので置き換えなければならないとアインシュタインは確信していた。それに対してボーアは、巨視的な世界は古典物理学の概念で記述されるのだから、巨視的な世界については、古典物理学を超える理論は探そうとすることさえ時間の無駄だと論じていた。じっさい、彼が相補性の枠組みを作り上げたのは、古典的な概念を救おうとしてのことだった。ボーアにとって、測定装置とは独立した基礎的な物理的実在などというものは存在しなかった。ハイゼンベルクが指摘したように、「われわれは量子論のパラドックス、すなわち、古典的な諸概念を使うしかないというパラドックスを避けることはできない」とボーアは考えていたのである。アインシュタインが「心休まる哲学」と呼んだのは、古典的諸概念を残さなければならないという、ボーア=ハイゼンベルクの魅力的な呼び声のことだったのだ。』

『アインシュタイン=ボーア論争は、アインシュタインの死をもって終わったわけではなかった。ボーアは、論敵がまだ生きているかのように、その後も量子論争をつづけたのだ。「わたしにはアインシュタインが微笑んでいるのが見える。得意気でありながら、思いやりと優しさを浮かべたあの顔で」。ボーアが物理の基本的な問題について考えるときには、アインシュタインならどう言っただろうかということが、まず頭に浮かぶことが多かった。1962年11月17日の土曜日、ボーアは、自分が量子物理学の発展に果たした役割に関する、五回にわたるインタビューの最後のひとつを受けた。翌日曜日、昼食をとった後、ボーアはいつものように昼寝をするために寝室に向かった。夫の声を聞いた妻のマルグレーデが寝室に急ぐと、そこには意識を失ったボーアがいた。七十七歳のボーアは、致命的な心臓発作を起こしたのだ。前の晩、かつての講義をもう一度反芻しながら、彼が最後に書斎の黒板に描いたのは、アインシュタインの光の箱だった。』

『アインシュタインは、こう語ったことがある。「わたしは一般相対性理論について考えた時間より、百倍も多くの時間をかけて量子の問題について考えた」。ボーアは、量子力学は、原子の世界について何を教えているのかを理解しようとするなかで、客観的な実在があるという考えを捨てた。アインシュタインにとってボーアのその判断は、量子力学はたかだか真実の一部しか含んでいないことを示す明らかな兆候だった。ボーアは、実験や観察でわかることの背後に、量子の世界が実在するわけではないと主張して譲らなかった。アインシュタインは、「それを認めることに論理的な矛盾はないが、その考えはわたしの科学的直観と真っ向から対立するので、わたしとしてはより完全な理論を探さずにはいられないのである」と述べた。彼は、「単に出来事が起こる確率ではなく、出来事そのものを描き出すような実在のモデルを作ることは可能だ」と信じることをやめなかった。しかし結局、アインシュタインはボーアのコペンハーゲン解釈を論駁することができなかった。プリンストン時代のアインシュタインを知るアブラハム・パイスは、次のように述べた。「相対性理論について語るときの彼は冷静だったが、量子論については熱くなって語った」。そしてパイスはこう言い添えた。 「量子は彼のデーモンだった」。』

43.統一場理論

●アインシュタインが目指したのは電磁気学、一般相対性理論、そして量子力学を統合する重力理論でした。

『アインシュタインは、人生最後の二十五年間をかけて追及したにもかかわらず、いまだ捉えることのできない統一場理論―それは一般相対性理論と電磁気学の結婚だった―が、自分が追い求める完全な理論になると信じていた。その統一場理論は、量子力学を含むような完全な理論になるはずだった。パウリはそんなアインシュタインの統一の夢に対し、「神が引き離したものを、何人たりともふたたび結びつけてはなりません」という辛辣な判定を下した。当時はほとんどすべての物理学者が、アインシュタインは現実が見えていないと言ってあざ笑った。しかし、[重力・電磁力に加えて]放射性崩壊を引き起こす弱い核力と、原子核をまとめている強い核力が発見されて、物理学者が相手にしなければならない力が四つに増えると、まさにアインシュタインが求めていたような理論の探求が、物理学の聖杯になったのである。』

『ボーアとの論争で決定打を出すことはできなかったものの、アインシュタインの挑戦は後々まで余韻を残し、さまざまな思索の引き金となった。彼の戦いはボーム、ベル、エヴェレットらを力づけ、ボーアのコペンハーゲン解釈が圧倒的影響力を誇って、ほとんどの者がそれを疑うことさえしなかった時期にも検討を促した。実在の本性をめぐるアインシュタイン=ボーア論争は、ベルの定理へとつながるインスピレーションの源だった。そしてベルの不等式を検証しようという試みから、量子暗号、量子情報理論、量子コンピューティングといった新しい研究分野が直接間接に生まれてきたのである。こうした新しい分野のなかでもとくに注目すべき、エンタングルメント[量子もつれ]を利用した量子テレポーテーションだ。SFの世界の話しのように聞こえるかもしれないが、1997年には、ひとつならずふたつのチームが、その粒子の量子状態が別の場所にあるもうひとつの粒子に完全に転写されたので、事実上、最初の粒子を移動させたことになるのだ。

アインシュタインは、コペンハーゲン解釈を批判し、彼に取り憑いた量子のデーモンを滅ぼそうとしたせいで人生の最後の三十年は不遇だったが、彼の主張の一部は正しかったことが示された。アインシュタイン=ボーア論争は、量子力学の数学に含まれる式や数値とはほとんど関係がなかった。量子力学は何を意味しているのか? 実在の本性について量子力学は何を語るのか? こうした問いにどう答えるかが、ふたりを分けたのである。アインシュタインは、具体的な解釈を示したことは一度もなかった。なぜなら彼は、物理理論を睨んで自分の哲学を作るということをしなかったからだ。その代わりに彼は、実在は観測者とは独立しているという信念にもとづいて量子力学を調べ抜き、この理論には満足できないと考えるようになったのだ。

1900年12月には、たいていのことは古典物理学で説明がつき、ほとんどすべてのことが古典物理学の支配する領域に収まっていた。そのときマックス・プランクが量子に出くわし、物理学者たちは今なお、量子の取り扱いに苦労している。アインシュタインは、「わたしは量子に強い関心を持ち」、半世紀ものあいだ「考え続けた」が、いまだ理解したというには程遠いありさまだと述べた。最後までその努力を続けたアインシュタインが慰めを見出したのは、ドイツの劇作家にして哲学者でもあるゴットホルト・レッシングの次の言葉だった。「真実を手に入れたいという願望は、真実を手に入れたという確信よりも尊い」。』

感想

1900年、マックス・プランクが「黒体の放射法則の導出法」の中で“量子”と命名し、1905年にはアルベルト・アインシュタインが光量子の存在と光電効果に関する論文を発表しました。しかしながら、量子論の扉を開いたのはニールス・ボーアが1913年7月に発表した論文、「原子と分子の構成について」だったと思います。

量子論から量子力学への道程も困難極まりないものでしたが、ボーアは若い天才物理学者のハイゼンベルクにすべてを託し、そのハイゼンベルクは友人で同じく若き天才物理学者のパウリの協力により、ついに行列力学にもとづく量子力学を確立しました。しかし、この行列力学は難解な数学的なアプローチであったため、多くの物理学者にとって理解困難なものでした。

それに対抗するように登場したのが、直観的で物理学者にとって分かりやすい波動力学でした。そして、波動力学を発見したシュレーディンガーを後押ししたのがアインシュタインでした。アインシュタインは「コペンハーゲン解釈」に対して、ゾンマーフェルトへの手紙の中で、次のように話しています。「量子力学は統計的法則を記述するという意味では正しい理論かもしれませんが、基本的な個々のプロセスを記述する理論として適切ではありません」。

これは、アインシュタインが考える物理学のあるべき姿に照らし合わせると、受け入れることができない“解釈”でした。また、ボーアの【相補性】に対してアインシュタインは【統一場理論】を考えていました。これがシュレーディンガーとともに「コペンハーゲン解釈」を受け入れることなく、論争になった核心の一つだったと思います。しかしながら、このアインシュタインやシュレーディンガーとの論争、特に第五回ソルヴェイ会議の公私にわたる、あたかもチェスのような闘い、さらに四半世紀に渡って繰り広げられた論争は、確実に量子力学を磨き上げました。

アインシュタインの死後十年を経た1965年、ノーベル賞受賞者のリチャード・ファインマンは次のような言葉を残しました。「量子力学を理解している者は、ひとりもいないと言ってよいと思う」また、「「こんなことがあっていいのか?」と考え続けるのはやめなさい―やめられるのならば。その問いへの答えは、誰も知らないのだから」。

不可知とは「人間のあらゆる認識手段を使用しても知り得ないこと」とされています。不可知論は古代ギリシアや古代インドから存在し、近代においては哲学者カントが「純粋理性批判」において、「物自体は認識できずかつ知り得るものではなく、人は主観形式である時間・空間のうちに与えられた現象だけを認識できる能力のみがある」という考えを提示しました。これも一種の不可知論とされています。

本書の中には次のような記述がありました。

『ハイゼンベルクが発見した不確定性は、現実の世界に本来的に備わっている性質なのだ。原子レベルの世界で観測可能な量について、プランク定数の大きさにより規定され、不確定性関係により課される正確さの限界は、装置をどれだけ改良しても決して消滅することはない、とハイゼンベルクは述べた。この驚くべき発見の名前としては、「不確定性」や「不決定性」よりも、「不可知性」(unknowable)というほうがふさわしかったかもしれない。』

不可知性はボーアとアインシュタインを分けた価値観の相違であり、分岐点ではなかったのかと思います。

ご参考:“基礎物理学の課題 -量子論と相対論の統合は可能か-” PDF31枚

ご参考:Youtube“量子力学と仏教は同じだった!?物理学者たちが東洋思想に魅了される理由【宇宙の真理】”(8分54秒)以下がこの動画の内容です。

00:06 物理学者たちの仏教への反応

01:07 量子力学の世界観①(ウィグナーの友人 ; 思考実験)

03:27 西洋哲学者たちの量子力学への反応

04:08 仏教の世界観①(縁起)

05:11 量子力学の世界観②(不確定性原理)

05:58 仏教の世界観②(不可知性)

06:26 不可知性の世界

06:40 コペンハーゲン解釈の世界

06:56 量子力学の父

07:49 東洋思想と量子力学の関係性の論文

※07:58のところで、ボーアは以下のように述べたということが紹介されています。

『・・・この考えは、

陰陽の名で知られるシンボルである太極図で表現された古代東洋と密接に調和しています。この考えによれば、自然界のすべての変化は、二つの主要な原因または原理によって調和され、それぞれが他を補完しているのです。』

『ボーアはデンマークの国民的英雄になり、1947年、デンマーク最高の勲章、大象位勲章を受けた。この勲章をもらうとき、家の紋章を選ぶ規定があった。ボーアはそのとき、彼の思想を表す非常に特徴のある紋章を選んだ。紋章の上には「CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA」=対立するものは相補的である。という意味の言葉がかかれていた。ボーアの選んだ紋章は中国の「易」の思想を表すという太極図である。』

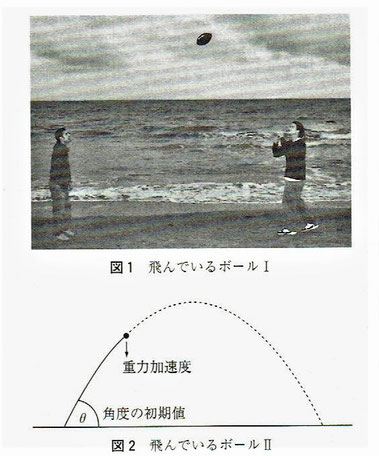

赤と黒の二色の円が太極図です。

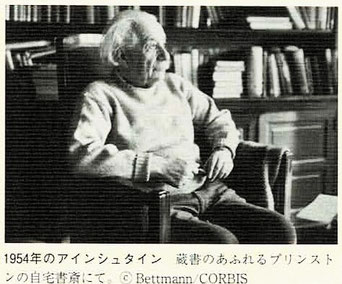

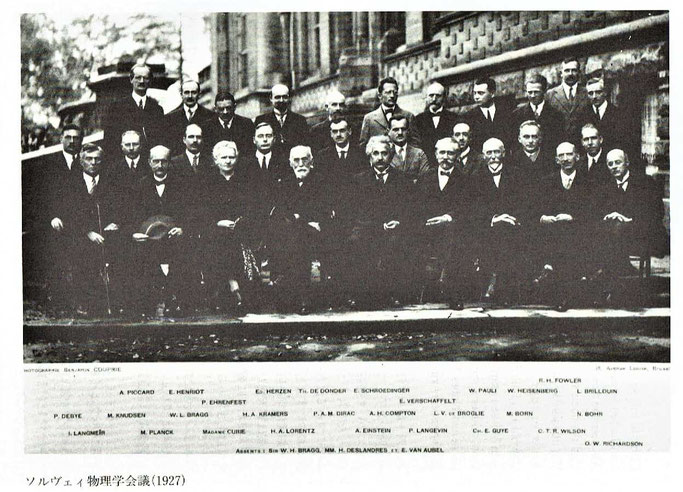

画像出展:「アインシュタイン ロマン3」

おそらく、向かって左から3人目がボーア博士だろうと思います。また、次のような話をされたとのことです。

『富士山を箱根や伊豆、その他さまざまな場所から見ることができました。富士山は光線や天候によって姿を色々変えます。あるときは山頂が山に隠れ、あるときは雪を頂く山頂が雲の上に浮かんでいました。その時々の印象は非常に異なります。しかし、富士山の本当の優美な姿はその時々の印象がすべて私の中で合わさってできるのです。それは相補性と同じことなのです。』

”ルビンの壺”

画像出展:「Binary Diary」

もし、人間社会において“壺”という物が存在していないとすれば、この図を見て気づくことは向かい合った二人の横顔だけです。

「不可知」は人間のあらゆる認識手段を使用しても知り得ないことです。やはり、我々が生活している物質世界において、不可知という考えも必要ではないかと思います。

ボーアとアインシュタイン5

37.1927年9月、イタリアのコモで開催された国際物理学会

●ボーアが相補性という考えを発表したのは、イタリアのコモで開催された国際物理学会でした。そして約1か月後には「第五回ソルヴェイ会議」がブリュッセルで行われました。後年、「コペンハーゲン解釈」と呼ばれるようになった量子物理学は、この二つの会議で行ったボーアの講演が原点です。

『1927年9月11日から20日にかけて、イタリアのコモで開催された国際物理学会は、イタリアのアレッサンドロ・ボルタの没後百周年の記念行事だった。会議がたけなわとなっても、ボーアはまだ、9月16日に予定されている講演の原稿を書き続けていた。講演当日、カルドゥッチ研究所で彼の話を待ち受ける参加者のなかには、ボルン、ド・ブロイ、コンプトン、ハイゼンベルク、ローレンツ、パウリ、プランク、ゾンマーフェルトがいた。

ボーアはまず、新しい相補性という考え方の枠組みを初めて公式の場で説明したのち、ハイゼンベルクの不確定性原理を取り上げ、量子論において測定が果たす役割について語った。ボーアが小声で話す内容を、隅から隅まできちんと聞き取るのは難しい人たちもいた。ボーアは、シュレーディンガーの波動関数に関するボルンの確率解釈をはじめ、さまざまな要素をひとつひとつつなぎ合わせ、それらを量子力学に対する新しい物理的理解の基礎とした。物理学者たちはのちに、たくさんのアイデアが混じり合ったその解釈のことを、「コペンハーゲン解釈」と呼ぶようになる。

ボーアの講義は、後年ハイゼンベルクが、「量子論の解釈にかかわるあらゆる疑問について、コペンハーゲンで行われた徹底的な研究」と表現することになる努力の、ひとつの到達点だった。このデンマーク人が与えた回答は、「量子の手品師」たる若きハイゼンベルクさえも、はじめは戸惑いを覚えるほどのものだった。ハイゼンベルクはのちに、当時の様子を次のように語った。「何時間も話し続けてすっかり夜も更け、身通しがつかないまま議論が終わると、わたしはしばしば研究所のそばに広がる公園にひとりで散歩に出かけ、繰り返しこう自問したものだった。自然は本当に、こうした原子レベルの実験が示しているような馬鹿げたものなのだろうか?」。この疑問に対するボーアの答えは、きっぱりとした「イエス」だった。測定と観測にそのような重要な役割を与えることは、自然のなかに規則的なパターンや因果的な結びつきを見出そうとするいっさいの試みを無効にするものだった。

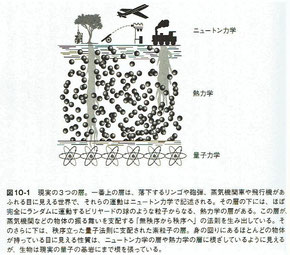

科学の中核的教義のひとつである因果律は捨てなければならないと、論文のなかではっきりと唱えた最初の人物がハイゼンベルクだった。彼は不確定性原理の論文に次のように書いた。「「現在が正確にわかっていれば未来を予測することができる」という決定論的な因果律の定式化において、間違ってるのは結論ではなく、仮定のほうである。現在をあらゆる細部にわたって知ることは、原理的にさえできないからだ」。たとえば、一個の電子がもつ位置と速度を、同時に正確に知ることはできない。それゆえわれわれに計算できるのは、その電子が未来においてもつ位置と速度に関する、「さまざまな」可能性だけである。原子レベルのプロセスについて、一回かぎりの観測や測定で得られる結果を予測することはできない。正確に予測できるのは、ある範囲の可能性のうち、どれかの結果が得られる確率だけなのだ。

ニュートンの敷いた基礎の上に築かれた古典的宇宙は、決定論的な時計仕掛けの宇宙だった。アインシュタインの相対性理論による修正を受けてからも、粒子であれ惑星であれ、与えられた時刻における物体の位置と速度が正確にわかれば、あらゆる時刻における物体の位置と速度は、原理的にはどれほど正確にでも求めることができる。しかし量子的な宇宙では、あらゆる出来事は空所がないのだ。ハイゼンベルクは不確定性原理の論文の最後の段落で、大胆にも次のように述べた。あらゆる実験が量子力学の法則に従い、それゆえ式ΔpΔq=hに従う以上、因果律を復活させようとすることは、「知覚され統計的な世界」とハイゼンベルクが呼ぶものの背後に、何か「真の」世界が隠れていることを期待するのと同様、「非生産的であり、無意味である」というのがハイゼンベルクの考えだった。それが、彼とボーア、そしてパウリ、ボルンの共通の見解だったのである。

コモの会議では、ふたりの物理学者の欠席が目立っていた。シュレーディンガーは数週間前にプランクの後任としてベルリンに移り、新しい環境に慣れるのに忙しかった。アインシュタインはファシズムのイタリアに足を踏み入れることを拒否した。しかしボーアはわずか1カ月後には、ブリュッセルでこのふたりに会えるはずだった。』

38.1927年10月24日~10月29日第五回ソルヴェイ会議

●1926年9月、戦後、ドイツが国際連盟に加入する道が開かれ、第五回ソルヴェイ会議の開催国となったベルギー国王はドイツ人科学者の参加を承認しました。この結果、ソルヴェイ会議にはアインシュタインの参加が認められました。そのソルヴェイ会議の論争の主役はボーアとアインシュタインであり、それは物理学というより哲学に近いものだったようです。

『第五回ソルヴェイ会議に招待された物理学者たちはみな、「電子と光子」というテーマを掲げたこの会議は、目下もっとも緊急度の高い問題、物理学というよりむしろ哲学というべき問題について討論するよう企画されていることを知っていた。その問題とは量子力学の意味である。量子力学は自然の本当の姿について何を教えているのだろうか? ボーアはその答えを知っているつもりだった。多くの人たちにとって、ボーアは「量子の王」としてブリュッセルに到着した。しかし、アインシュタインは「物理学の教皇」だった。ボーアにとって、「最近到達した発展の段階は、われわれの観点から見れば、アインシュタイン自身がきわめて独創的なやり方で提示したいくつかの問題を解明するという目的地に至る道のりを、かなり先まで進んだということを意味していた」。彼は、「アインシュタインがそれをどう考えるか」を知りたくてうずうずしていた。ボーアにとってアインシュタインの意見は大問題だったのだ。

かくして灰色の雲に覆われた1927年10月24日の月曜日、最初のセッションが始まる午前十時に、世界有数の量子物理学者のほとんどが、レオポルトド公園内にある生理学研究所の建物に顔をそろえた。その場には大きな期待感がみなぎっていた。それは、準備に一年半をかけ、ドイツが仲間外れにされていた時期を終わらせるために国王の同意を必要とした会議だった。』

『10月26日の水曜日には、量子力学のふたつの対抗理論の提唱者たちがそれぞれ報告を行った。午前のセッションは、ハイゼンベルクとボルンが共同で担当した。ふたつの講演は大きく四つの部分に分かれていた―数学的形式、物理的解釈、不確定性原理、そして量子力学の応用である。

具体的には、この会議の議事録にある通り、上位者のボルンが序説と、第一部および第二部を担当し、第三部と第四部をハイゼンベルクが担当した。ふたりはその報告を次のように切り出した。「量子力学は、不連続の発生こそは原子物理学と古典物理学との本質的な違いだという直観にもとづいています」。そしてふたりはほんの数メートルの距離に座っている物理学者たちに謝意を表す意味で、量子力学は本質的に、「プランク、アインシュタイン、そしてボーアによって創設された量子論を直接的に拡張した」ものだと指摘した。

それに続いて、行列力学、ディラック=ヨルダンの交換理論、確率解釈を説明したのち、不確定性原理と「プランク定数hの意味」に話を進めた。ふたりは、プランク定数は「波と粒子の二重性を介して自然法則に入り込む普遍的なあいまいさの尺度」だと主張した。じっさい、もしも物質と放射が波と粒子の二重性をもたなかったなら、プランクの定数は存在しなかっただろうし、量子力学も存在しなかっただろう。そしてふたりはまとめとして、次のような挑戦的な発言をした。「量子力学は閉じた理論であって、その物理的数学的前提は、もはやいかなる変更も受けることはないと考えています」

閉じた理論だというのは、今後いかなる発展があろうと、量子力学の基本的な特徴は変わらないという意味だ。アインシュタインにとって、量子力学は完全だとか最終理論だとかいう主張はなんであれ、到底受け入れられるものではなかった。たしかに量子力学はみごとな理論だが、アインシュタインの見るところ、まだ本物ではなかったのだ。しかしアインシュタインは挑発に乗ることを拒否し、ふたりの報告に続く討論でも口を閉ざしていた。その討議で発言したのは、ボルン、ディラック、ローレンツ、ボーアの四人で、ボルンとハイゼンベルクの報告に異議を唱えた者はひとりもいなかった。』

『昼食後に演壇に上がったのは、波動力学に関する報告を英語で行ったシュレーディンガーだった。 「波動力学の名のもとに、現在、互いに密接に関係しているが完全に同じではないふたつの理論が使われています」と彼は切り出した。じっさいにはひとつの理論しかないのだが、事実上、それがふたつに分裂していたのだ。一方は、日常的な三次元空間の中にある波についての理論、そして他方は、高度に抽象的な多次元空間を必要とする理論だ。問題は、一個の電子を記述する場合を別にすれば、その波は、三次元よりも高い次元の空間に存在する波になってしまうことだ、とシュレーディンガーは説明した。水素原子に含まれる一個の電子を記述するためには三次元空間で足りるが、ヘリウムの二個の電子を記述するためには、六次元空間が必要になる。とはいえ、配位空間として知られるこの多次元空間は数学的な道具にすぎず、その理論で記述されるプロセスがいかなるものであれ―衝突し合う多数の電子であれ、原子核のまわりを起動運動している一個の電子であれ―そのプロセスは空間と時間の中で起こっている、とシュレーディンガーは論じた。「しかし率直に言って、それらふたつの概念は、まだ完全に統一されていません」と述べてから、彼はふたつの場合それぞれについての説明に話を進めた。

物理学者たちは波動力学を便利に使っていたが、一個の粒子を記述する波動関数はその粒子の電荷と質量の分布を表しているというシュレーディンガーの解釈を支持する者は、指導的な理論家の中にはひとりもいなかった。シュレーディンガーは、ボルンの確率解釈が広く支持されていることにも屈せず、自分の波動関数解釈の妥当性を力説し、定説となっていた「量子飛躍」という考え方に疑問を投げかけた。

シュレーディンガーは、報告者としてこの会議に招待されたときから、「行列派」との衝突は避けられまいと覚悟していた。講演後に最初に質問に立ち上がったのはボーアだった。ボーアは、シュレーディンガーが報告の後半で述べた「困難」は、彼が前半で述べた、ある結果が間違っているからではないかと問いただした。シュレーディンガーは、ボーアのその質問はうまく切り抜けたが、今度はボルンが立ち上がり、別のところで計算に間違いがあるのではないかと質問した。シュレーディンガーは少しいらついた様子で、「その計算は完璧に正しく厳密であり、ボルン氏による抗議は根拠がありません」と述べた。

さらに二人が発言したのち、ハイゼンベルクが立ち上がった。「シュレーディンガー氏は報告の最後で、われわれの知識が深まれば、多次元理論で得られた結果を三次元空間で説明し、理解できるようになるだろうとの希望的観測を述べることで、彼の理論を根拠づけました。しかしわたしの見るところ、シュレーディンガー氏の計算には、この希望的観測を根拠づけるようなものは何もないように思います」。これに対してシュレーディンガーは、「三次元で考えることができるようになるだろうという自分の期待は、さほど荒唐無稽な夢物語というわけではありません」と答えた。それから数分ほどして討議が終わり、議事の第一部にあたる招待講演はすべて終了した。』

『一般的討論のひとつ目のセッションは、10月28日金曜日の午後に始まった。まずローレンツが、因果律、決定論、確率の問題に討論のテーマを絞るために、いくつかの論点を提出した。量子的な出来事には何らかの原因があるのだろうか、ないのだろうか? 彼の言葉を借りるなら、「決定論は、それを信仰箇条のひとつとしなければ主張できないのだろうか? 非決定論のひとつの原理にまで格上げしなければならないのだろうか?」。ローレンツはそれ以上は自分の考えを述べず、ボーアにこのセッションの舵取りを頼んだ。ボーアはそれを受けて、「量子物理学においてわれわれが直面する認識論的な問題」について語り出した。彼の目的が、アインシュタインにコペンハーゲンの解決策の正しさを納得させることにあるのは、誰の目にも明らかだった。』

『アインシュタインは、ボーアが自分の信念の概略を語るあいだ、じっとその言葉に耳を傾けていた。ボーアは、波と粒子の二重性は相補性という枠組みの中でしか説明できないと主張した。また、不確定性原理は、自然に本来にそなわっている特徴であり、古典的念に適用限界があることを明らかにするものだが、その基礎は相補性にあると述べた。そして、量子の世界を調べるために行われた実験の結果を明確に伝達するためには、観測結果そのものだけでなく、実験の設定についても、「古典物理学の語彙を適切に磨き上げた」言葉で表現しなければならないとボーアは主張した。

1927年2月、ボーアが相補性に向かってじりじりと考察を進めていたところ、アインシュタインはベルリンで光の性質に関する講演を行っていた。アインシュタインは、光の量子論と、光の波動論のどちらか一方ではなく、「それらふたつの概念を統合しなければなりません」と主張した。彼がその考えを最初に明らかにしたのは、もう二十年ほども前のことだった。アインシュタインは、「統合」を待望していたのに対し、ボーアは相補性を導入し、波と粒子の性質を、互いに相容れないものとして分離しようとしていた。どんな実験をするかによって、光は波であったり粒子であったりするというのだ。

科学者たちは従来、自分が見ているものを攪乱せずに観測できるという、暗黙の前提の上に立って実験を行ってきた。客体と主体、観測者と観測対象は、はっきりと区別されていたのである。しかしコペンハーゲン解釈によれば、原子の領域では、もはやその区別は成り立たない。その原因を、ボーアは「量子仮説」に求めた―それを彼は、新しい物理学の「エッセンス」と呼んだ。量子仮説とは、量子がそれ以上分割不可能な塊になっているせいで、自然界に不連続性が生じるということを捉えるために、ボーアが導入した言葉である。量子仮説を受け入れれば、観測対象と観測者をはっきり区別することはできなくなる、とボーアは述べた。観測を行おうとすると、測定対象と測定装置とのあいだでかならず相互作用が起こる。しかし量子は塊になっているので、その相互作用を好きなだけゼロに近づけることはできない。そのため原子の領域では、「現象と観測者のどちらに対しても、通常の意味での、独立した物理的実在性を与えることはできない」というのがボーアの考えだった。

ボーアのイメージする実在は、観測されなければ存在しないようなものだった。コペンハーゲン解釈によれば、ミクロな対象はなんらかの性質をあらかじめもつわけではない。電子は、その位置を知るためにデザインされた観測や測定が行われるまでは、どこにも存在しない。速度であれ、他のどんな性質であれ、測定されるまでは物理的な属性をもたないのだ。ひとつの測定が行われてから次の測定が行われるまでのあいだに、電子はどこに存在していたのか、どんな速度で運動していたのか、と問うことは意味がない。量子力学は、測定装置とは独立して存在するような物理的実在については何も語らず、測定という行為がなされたときにのみ、その電子は「実在物」になる。つまり、観測されない電子は、存在しないということだ。

「物理学の仕事を、自然を見出すことだと考えるのは間違いである」とボーアはのちに述べた。「物理学は、自然について何が言えるのかに関するもの」であって、それ以外のなにものでもないというのがボーアの考えだった。彼にとって、科学にはふたつの目的があった。「経験できることの範囲を広げること、そして経験を秩序立てること」だ。アインシュタインはかつてこう述べた。「われわれが科学と呼ぶものの唯一の目的は、存在するものの性質を明らかにすることである」。アインシュタインにとって物理学とは、観測とは独立した存在をありのままに知ろうとすることだった。アインシュタインが、「物理学において語られるのは、“物理的実在”である」と述べたのは、その意味でだった。コペンハーゲン解釈で武装したボーアにとって、物理学において興味があるのは、「何が実在しているか」ではなく、「われわれは世界について何を語りうるか」だった。ハイゼンベルクはその考えを、のちに次のように言い表した。日常的な世界の対象とは異なり、「原子や素粒子そのものは実在物ではない。それらは物事や事実ではなく、潜在性ないし可能性の世界を構成するのである」。

ボーアとハイゼンベルクにとって、「可能性」から「現実」への遷移が起こるのは、観測が行われたときだった。観測者とは関係なく存在するような、基礎的な実在というものはない。アインシュタインにとって科学研究は、観測者とは無関係な実在があると信じることに基礎づけられていた。アインシュタインとボーアとのあいだに起ころうとしている論争には、物理学の魂ともいうべき、実在の本性がかかっていたのである。』

『第五回ソルヴェイ会議は、ブリュッセルに集まった人たちに次のような印象を残した。ボーアは、コペンハーゲン解釈は論理的に無矛盾だと論証することには成功したが、「完全」で閉じた理論についての唯一可能な解釈だとアインシュタインに納得させることはできなかった、と。アインシュタインは会議からの帰りに、ド・ブロイら数人とともにパウリに立ち寄った。彼はこのフランスの貴公子との別れの際に、「続けなさい、あなたは正しい道を歩いている」と言った。しかしブリュッセルで支持を得られなかったことで傷心したド・ブロイは、その後まもなく自説を撤回し、コペンハーゲン解釈の支持に回る。ベルリンに帰り着いたアインシュタインはすっかり疲れ果て、気が抜けたようになっていた。二週間後、彼はアルノルト・ゾンマーフェルトに手紙を書いて、量子力学は「統計的法則を記述するという意味では正しい理論かもしれませんが、基本的な個々のプロセスを記述する理論として適切ではありません」と述べた。

ポール・ランジュヴァンは後年、1927年のソルヴェイ会議で、「概念の混乱は頂点に達した」と述べたが、ハイゼンベルクにとってはこの会議こそ、コペンハーゲン解釈の正しさを証明する道のりの決定的な転換点だった。会議が終わった時点で、ハイゼンベルクはある人物への手紙に、「科学的な成果に関しては、あらゆる点で満足しています」と書いた。「ボーアとわたしの観点は全般的に受け入れられました。少なくとも、深刻な反論は、アインシュタインとシュレーディンガーからさえ、もはや出てきませんでした」。ハイゼンベルクの見るところ、彼は勝利を収めたのだ。彼はそれからほぼ四十年を経て次のように語った。「われわれは古い言葉を使い、それを不確定性関係により制限することで、あらゆることを明らかにすることができたし、首尾一貫した描像を作ることもできた」。「われわれ」とは誰のことかと問われて、ハイゼンベルクはこう答えた。「当時、それは事実上、ボーアとパウリとわたしだった。』

39.ボーア(コペンハーゲンメンバー)とアインシュタインの議論

●ボーアとアインシュタインの論争は会議の外、ホテルのダイニングルームで行われました。アインシュタインは新たな思考実験で武装して、朝食の席に現われました。

『一般的討論の時間にアインシュタインが口を開いたのは、この後はあと一度、ひとつ質問をしたときだけだった。後半ド・ブロイは、「アインシュタインは、確率解釈に対するごく簡単な反論をした以外はほとんど何も言わなかった」と語った。その発言の後、アインシュタインは「ふたたび口をつぐんだ」と。しかし、参加者全員がホテル・メトロポールに滞在していたため、突っ込んだ論争は生理学研究所の会議室でではなく、ホテルのエレガントなアール・デコ様式のダイニングルームで行われていたのである。ハイゼンベルクは、「ボーアとアインシュタインは全面戦争に突入した」と言った。

貴族にはめずらしく、ド・ブロイはフランス語しか話さなかった。彼はダイニングルームでアインシュタインとボーアが話し込んでいて、ハイゼンベルクとパウリらがそれを熱心に聞いているのを見ていたに違いない。しかし彼らはドイツ語で話していたので、ド・ブロイは、アインシュタインとボーアが、ハイゼンベルク言うところの「全面戦争」をしているとは思わなかったのだろう。思考実験の達人として知られるアインシュタインは、毎朝、不確定性原理と、この原理とともに称賛されていたコペンハーゲン解釈の無矛盾性に挑む、新たな思考実験で武装して朝食の席に現われた。

コーヒーとクロワッサンを取りながら、その思考実験の分析が始まった。議論はアインシュタインとボーアが生理学研究所に向かう途中も続けられ、たいていはハイゼンベルク、パウリ、エーレンフェストが、ふたりの後にぞろぞろとついていった。アインシュタインとボーアが歩きながら論じ合ううちに、仮説が洗い出され、論点が明らかにされた。そうこうするうちに午前の部のセッションが始まるのだった。ハイゼンベルクはのちにこう語った。「会議のあいだじゅう、とくに休憩時間には、われわれ若手、とくにパウリとわたしはアインシュタインの実験の分析を試みた。昼食時には、ボーアとコペンハーゲンのメンバーが集まって議論を続けた」。夕方になり、さらにコペンハーゲンのメンバーで相談した後に、共同でアインシュタインの反論に立ち向かった。メトロポール・ホテルで夕食の時間になると、ボーアはアインシュタインに、彼の新しい思考実験は不確定性原理によって課される限界を破ってはいないことを説明するのだった。どの思考実験についても、アインシュタインはコペンハーゲンの反論に欠陥を見出すことができなかったが、ハイゼンベルクが述べたように、「彼が心から納得しているわけではない」のも明らかだった。

ハイゼンベルクがのちに語ったところによれば、数日後、「こうしてボーア、パウリ、そしてわたしは、自分たちの一致点はゆるぎないとわかって納得し、アインシュタインも、量子力学の新しい解釈は、それほど簡単に論駁できないらしいということは理解したようだった」。しかしアインシュタインは屈しなかった。彼は、たとえそれがコペンハーゲン解釈を拒否する理由の本質を捉えてはいけないとしても、「神はサイコロを振らない」という言葉をたびたび口にした。あるときボーアはそれに対して、「しかし、神がどうやってこの世界を回しているのかなど、われわれにはわからないでしょう」と言った。パウル・エーレンフェストは、半ば冗談としてこう言った。「アインシュタイン、残念ながら、きみが新しい量子論に反対するやり方は、きみの敵対者たちが相対性理論について反対するやり方とまったく同じだよ」

アインシュタインとボーアが1927年のソルヴェイ会議で非公式に繰り広げた議論を、偏りのない立場から目撃していた唯一の人物がエーレンフェストだった。ボーアはのちにこう述べた。「アインシュタインの意見が、少数の集団のあいだで熱烈な議論を引き起こした。双方と長年にわたり親しい友人だったエーレンフェストは、きわめて積極的かつ有益なかたちで議論に参加した」。会議が終わって数日後、エーレンフェストはライデン大学の学生たちに手紙を書き、ブリュッセルでの出来事を生き生きと伝えた。「ボーアがみんなを完全に圧倒しています。はじめは誰も彼の言うことが理解できないのですが(ボルンもその場にいました)、ボーアは一歩一歩、みんなを説き伏せて行くのです。もちろん、ボーアは、あの恐るべき意味不明な文句を呪文のように唱えます(気の毒に、ローレンツはイギリス人とフランス人のために通訳をしていますが、まったく意味が伝わりません。ローレンツはボーアの話したことをまとめようとするのですが、ボーアは礼儀正しく、それは自分の言っていることとは全然違うと言うのです)。毎晩夜中の一時になると、ボーアはわたしの部屋にやってきて、「ひとことだけ」と言いながら、午前三時までしゃべり続けます。ボーアとアインシュタインとの対話をそばで見ていられたことは、わたしにとっては喜びでした。ふたりにとって、あれはチェスのようなものなのです。アインシュタインはいつも新しい例を携えてやってきます―それで不確定性関係を打倒しようというのです。ボーアは哲学的なもやのなかから、アインシュタインが次々と打ち出す例を論破する道具を探しだしてきます。しかしアインシュタインは、あたかもびっくり箱の中から飛び出してくる人形のように、毎朝、新しくなって飛び出してきます。こういう議論の価値は計り知れません。しかしわたしはほとんど躊躇なくボーアに賛成し、アインシュタインには反対です」。それでもエーレンフェストはこう認めた。「しかし、アインシュタインと意見の一致をみるまでは、ボーアの心が休まることはないでしょう」

ボーアは後年、1927年のソルヴェイ会議でのアインシュタインとの対話は、「とても楽しい気分のなかで行われた」と語った。しかし彼は少し残念そうにこう言い添えた。「ものの見方や考え方には一定の違いが残った。なぜならアインシュタインは、連続性と因果律を捨てずとも、一見してまったく異質な経験を調和させるみごとな腕前があったので、その理想を捨てる気になれなかったのだろう。それに関して言えば、この新しい学問分野を探求するにあたって、日々新たに蓄積されている原子レベルの現象に関する多くの証拠を調和させるという差し迫った仕事をするためには、連続性と因果律を断念するしかないと考える者たちよりも思い切りが悪かったのだろう」。つまりボーアは、アインシュタインの収めた成功そのものが、彼を過去に縛りつけたと言っているのである。』

40.「コペンハーゲン解釈」という命名は1955年(28年後)

●イタリアのコモで開催された国際物理学会、そしてベルギーのブリュッセルでの第五回ソルヴェイ会議は1927年に開催されました。「コペンハーゲン解釈」は、それから28年後にハイゼンベルクが使った言葉でした。その中核にあったのは“相補性”であり“統合”を目指したアインシュタインにとっては納得できるものではありませんでした。しかし、アインシュタインは否定はせず、「とても繊細にまとめられている」という認識を持っていました。良くいえば包括的、悪いくいえば寄せ集め的だったかもしれませんが、不可思議なミクロの量子物理学を説明するにはこれが最善だったのだと思います。

『ボーアは、「コペンハーゲン解釈」という言葉を一度も使わなかったし、1955年にハイゼンベルクが使うときまで、誰もこの言葉を使っていない。しかし、初めはほんの一握りの熱狂的な支持者しかいなかったこの解釈は、その後すみやかに広がり、最終的にはほとんどすべての物理学者にとって、「量子力学のコペンハーゲン解釈」は、量子力学と同義語になった。この急速な、「コペンハーゲン精神」の広がりと受容の背景には三つの要素があった。ひとつは、ボーアと彼の研究所が果たした重要な役割である。若いポスドクの時代にマンチェスターのラザフォードの研究所に滞在したときの経験に触発されたボーアは、それと同じような活気―やればできるという感覚―にあふれた、自分自身の研究所を作ることに成功したのだ。

「ボーアの研究所はすみやかに量子物理学の世界的中心地となり、昔のローマ人たちの言葉をもじれば、「すべての道はブライダムスヴァイ十七番地に通ず」という状況だった」と語るのは、1928年の夏にそこを訪れたロシア人のジョージ・ガモフである。アインシュタインが所長を務めるカイザー・ヴィルヘルム理論物理学研究所は書物の上にしか存在せず、アインシュタインはそれでよいと思っていた。彼はたいていひとりで仕事をし、のちには計算をやってくれる助手をひとり雇っただけだったのに対し、ボーアは科学上の子どもたちをたくさん育て上げた。その中でも最初に卓越した権威としての地位にのぼったのは、ハイゼンベルク、パウリ、ディラックだった。後年、ラルフ・クロー二ヒが回想したところでは、この三人はまだ若かったが、ほかの若い物理学者たちがあえて彼らに反論することはなかった。クロー二ヒ自身、パウリにスピンというアイデアを馬鹿にされて、電子のスピンをしまい込んだのだった。

第二の要因として、1927年のソルヴェイ会議のころに、教授のポストにたくさん空きが出たことがある。その席のほとんどすべてを、量子力学という新しい物理学を作るために貢献した者たちが占めた。彼らが向かった研究所は、その後すみやかに、ドイツをはじめヨーロッパ中からもっとも優秀な学生を引き付けるようになる。シュレーディンガーはベルリンで、プランクの後継者というもっとも名誉ある地位に就いた。ソルヴェイ会議の直後に、ハイゼンベルクはライプツィヒ大学の正教授となり、理論物理学研究所の所長も兼任するようになった。その六カ月後の1928年4月には、パウリがハンブルクからチューリッヒに移り、スイス連邦工科大学の教授になった。パスクアル・ヨルダンの数学の力量は、行列力学を発展させるにあたって決定的に重要な役割を果たしたが、そのヨルダンがハンブルクでパウリの後任となった。まもなくハイゼンベルクとパウリは頻繁に行き来するようになり、助手や学生をお互いの研究室やボーアの研究所とで交換し、ライプツィヒとチューリッヒをともに量子力学の中心地にした。クラマースはすでにユトレヒト大学に着任していたし、ボルンはゲッティンゲンにポストを得ていた。かくしてコペンハーゲン解釈はすみやかに量子論の定説となったのである。

三つ目の要因として、ボーアと若い協力者たちは、それぞれ意見に違いがあったにもかかわらず、コペンハーゲン解釈に異議を唱える声に対してはつねに統一戦線を張ったことが挙げられる。唯一の例外が、ポール・ディラックだった。1932年9月に、ケンブリッジ大学でかつてアイザック・ニュートンが務めていた数学のルーカス教授職に着任したディラックは、量子力学の解釈問題にはついに関心を持たなかった。彼にはこの問題が、新しい方程式をもたらさない、つまらない執着のように思えたのだ。興味深いことに、彼は自分のことを数理物理学者と呼んだのに対し、同世代のハイゼンベルクやパウリも、またアインシュタインもボーアも、そう名乗ることは決してなかった。』

『ボーアの論文が英語とドイツ語とフランス語の三カ国語で出版された。英語版は「量子仮説と原子論の最近の発展」と題されて、1928年4月14日に刊行された。その脚注に、「本論文の内容は、1927年9月16日に、コモで開かれたボルタ記念会議で量子論の玄奘について行った講義と本質的に同じものである」とあった。しかし実を言えば、ボーアはその論文のために、コモでの講演とブリュッセルでの発言のどちらよりも、相補性と量子力学に関するアイデアをさらに練り上げていたのである。

ボーアはシュレーディンガーにその論文を一部送り、シュレーディンガーは次のように返信した。「もしもひとつの系、つまり質点を、そのp(運動量)とq(位置)を特定して記述したければ、そのような記述は限られた正確さでしかできないということですね」。だとすれば、そのような制約を受けないような新しい概念を導入する必要がある、とシュレーディンガーは論じ、こう結論した。「しかし、そのような概念的な枠組みを発明するのは非常に難しいということに疑問の余地はないでしょう。というのは―あなたがきわめて印象的に力説したように―そのような枠組みを新しく作るためには、われわれの経験のもっとも深いレベル―すなわち空間と時間と因果律―に触れずにはすまないからです」

ボーアはシュレーディンガーに、「一定の理解を示してくれたこと」には感謝するが、シュレーディンガーは古い経験的な概念を、「視覚化という人間の手段の基礎」と分かちがたく結びつけているので、量子論では「新しい諸概念」が必要だということが理解できていないように見える、と書いた。そしてボーアはふたたび持論を繰り返した。すなわち、問題は古典的な諸概念の適用可能性に多少とも恣意的な制限があるかどうかではなく、観測という概念を分析する相補性という不可避的な特徴が現れることなのだ、と。ボーアは最後に、この手紙の内容についてプランクやアインシュタインと議論してみてもらえないかと書いた。シュレーディンガーがアインシュタインに、ボーアとのやりとりのことを話すと、アインシュタインはこう述べた。「ハイゼンベルク=ボーアの心休まる哲学―というより宗教?―は、たいへん繊細に作り上げられているので、当面、真の信者には優しい枕になってくれるでしょう。信者はそのまどろみから容易には起きないでしょう。そのまま寝かしておきましょう」。』

ボーアとアインシュタイン4

28.数学的には等価だが物理的世界が異なる波動力学と行列力学

●一度は断念したシュレーディンガーによる二つの量子力学の関係を明らかにする研究は、ついに実を結びました。

『1925年の春が夏に変わろうとするころには、古典物理学においてニュートン力学が果たしたような役割を、原子物理学において果たすべき理論―量子力学―は、まだ存在していなかった。ところがその一年後には、粒子と波ほども性格の異なる、ふたつのライバル理論が存在していた。しかもそれらの理論を同じ問題に当てはめてみると、まったく同じ結果が得られたのだ。ひょっとすると、行列力学と波動力学のあいだには何か関係があるのでは? シュレーディンガーは、画期的な論文を書き終えた直後から、そのことを考えはじめた。彼は二週間ばかり、ふたつの理論の関係を探ってみたが、何も見出せなかった。「結局、それ以上探すのは諦めました」と、シュレーディンガーはヴィルヘルム・ヴィ―ンへの手紙に書いた。関係が見出せなくても、彼は少しも困らなかった。なにしろシュレーディンガーは、「自分の理論がぼんやり頭に浮かぶよりだいぶ前から、行列計算には耐えられないと思っていたから」だ。しかし結局、彼は両者の関係をさらに追及せずにはいられず、ついに三月の初めに、それを発見する。

形の上でも、内容という点でも大きく異なる二つの理論―一方は波動方程式を用いて波を記述し、他方は行列代数を用いて粒子を記述する理論―は、数学的には同じものだったのだ。両者がまったく同じ答えを与えたのも当然のことだった。まもなく、形のうえでは異なっても、互いに等価であるようなふたつの方程式があることの利点が明らかになった。物理学者が出会うほとんどすべての問題で、シュレーディンガーの波動力学のほうが容易に答えを与えてくれた。しかしそれ以外の側面、たとえばスピンが関係する問題では、ハイゼンベルクの行列のアプローチのほうが役に立つことが示されたのだ。

かくして物理学者の関心は、理論の数学的形式から、物理的解釈へと移っていった。ふたつの理論のどちらが正しいのかという、起こっても不思議はなかった論争は、起こる前に息の根を止められたのである。ふたつの理論は、数学的には等価かもしれないが、その背後にある物理的世界は大きく異なっていた―シュレーディンガーの波はなめらかで連続的なのに対し、ハイゼンベルクの粒子は飛び飛びで不連続なのだ。シュレーディンガーとハイゼンベルクはふたりとも、自分の理論のほうが自然の物理的世界の姿を正しく捉えていると堅く信じていた。しかし、それに関するかぎり、両方とも正しいということはありえなかった。』

29.波動力学の限界

●波動方程式はヘリウムやそれより重い原子に当てはめると視覚化は失われ、抽象的な多次元空間なってしまいます。また、光電効果やコンプトン効果を説明することができませんでした。物理学者でも苦労するような行列ですが、量子を幅広く説明するうえでは、ハイゼンベルクの行列力学の方が優れているようです。

『波動力学の波動関数は数学者のいう「複素数」なので、それを直接測定することはできない。複素数は、たとえ4+3iのように、実部と虚部をもつ。このとき実部は4で、普通の数である。虚部は3iである。このiには物理的な意味がない。なぜなら、それはマイナス1の平方根だからである。ある数の平方根とは、二乗したときにその数になるものだ。4の平方根は、2である。(2×2=4)。二乗してマイナス1になる数は存在しない。1×1=1だが、-1×-1もやはり1である。なぜなら、マイナス×マイナスはプラスだからだ。

波動関数を観測することはできない―波動関数は、見ることも触ることもできない観測不可能な雲のようなものだ。しかし複素数を二乗すれば、実験で測定できる量と結びついた実数になる。たとえば、4+3iを二乗すれば、25になる。シュレーディンガーは、電子の波動関数を二乗したもの、|ψ(x,t)|²は、場所xと時刻tにおける電荷の密度を表すと考えたのだ。

波動関数をそのように解釈することに関係して、シュレーディンガーは粒子の実在性に疑問を突きつけ、電子を表すために「波束」というものを導入した。電子を粒子と見なす立場には実験の強力な裏づけがあったにもかかわらず、シュレーディンガーは、電子は粒子のように「見える」だけで、じつは粒子ではないと論じたのである。粒子としての電子というイメージは幻想だ、と彼は考えた。現実の世界に存在するのは波だけであり、電子が粒子のように見えるのは、多数の物質波が重なり合い、波束を作っているからだ、と。空間を進む電子は、波束として進んで行く―ちょうど、一端を固定されたロープの他端を手に持ち、手首を動かして作ったパルスがロープを伝わって行くように。粒子状の波束ができるためには、その粒子に相当する小さな空間領域の外では、さまざまな波長の波が互いに干渉し、打ち消し合わなければならない。

粒子を諦め、すべてを波に還元することで、不連続性と量子飛躍の物理学を回避できるなら、それはシュレーディンガーにとって払う価値のある代償だった。しかしまもなく、彼の解釈は物理的に意味をなさないことが明らかになった。第一に、波束として表された電子は、バラバラに崩れてしまうのだ。もしもその電子を、粒子としてじっさいに検出されている電子と結びつけようとすれば、空間に広がった構成要素の波は、光の速度よりも速く進まなければならないことになる。

シュレーディンガーは、波束が崩れるのをなんとか食い止めようとしたが、手の打ちようがなかった。波速は、波長も振動数も異なるたくさんの波でできているため、それぞれの波が異なる速度で進み、波束はすぐに広がりはじめる。そのため、電子が粒子として検出されるときにはつねに、それぞれの波が瞬間的に一カ所に集中して波束にならなければならない―空間に広がっていたものが、一瞬のうちに、ある一点に局在しなければならないのだ。第二の問題は、波動方程式をヘリウムや、それより重い原子に当てはめようとすると、シュレーディンガーの数学の基礎にある視覚化しやすい世界は、抽象的な多次元空間へと消えてしまうことだった。

一個の電子の波動関数には、三次元の電子の波に関して知るべきことがすべて符号化されている。しかし、ヘリウム電子には、電子が二個含まれており、それらを表す波動関数は、普通の三次元空間のふたつの波ではなく、奇妙な六次元空間に生息するひとつの波になってしまうのだ。周期表の中で、ひとつの元素から次の元素へと順に進んでいくにつれ、電子は一個ずつ増えていく。そして電子が一個増えるたびに、新たに三つの次元が必要になる。そんなわけで、周期表の元素であるリチウムの波動関数は九次元空間を必要とし、ウランの波動関数ともなれば276次元もの空間に生息することになるのである。そういう抽象的な多次元空間の波は、シュレーディンガーが期待したような、連続性を回復させ、量子飛躍を駆逐してくれる物理的な実在の波ではありえなかった。

また、シュレーディンガーの解釈では、光電効果やコンプトン効果を説明することができず、そのほかにも、たとえば次のような問題に答えることができなかった。波束に電荷をもたせるにはどうすればよいのか? 波動力学は、純粋に量子的なものであるスピンを組み入れることができるのか? シュレーディンガーの波動関数が、日常的な三次元空間の中の波を表していないのなら、それはいったい何を表しているのだろうか? これらの問いに答えを与えたのがマックス・ボルンだった。』

30.古典的確率とは異なる量子的確率を使って波と粒子を統合する方法

●ボルンにとって量子の粒子性を否定することはできませんでした。それはゲッティンゲンで行われていた原子同士を衝突させる実験を通して、「粒子という概念の豊かさ」を実感していたからです。

『シュレーディンガーが、粒子性と量子飛躍は認められないと論じている点は、ボルンは到底受け入れるわけにはいかなかった。彼はかねてから、ゲッティンゲンで行われていた原子同士を衝突させる実験を見ており、「粒子という概念の豊かさ」を実感していたからだ。ボルンは、シュレーディンガーの方程式が優れていることは認めたものの、彼の解釈は受け入れなかった。ボルンは1926年の末に、「シュレーディンガーの形式だけを残して、そこに何か新しい物理的内容を盛り込むためには、彼の物理的描像はすっかり捨て去らなければなりません。彼の描像は、古典的な連続の理論を復活させようとするものです」と述べた。「おいそれと粒子を捨て去るわけにはいかない」と確信していたボルンは、波動関数の新しい解釈を考えるなかで、確率を使って波と粒子を統合する方法を見出すのである。』

『ニュートンの宇宙は完全なる決定論の世界であり、そこに偶然の出る幕はない。そのような宇宙では、粒子は与えられた任意の時刻に、はっきりとした運動量と位置をもっている。粒子の運動量と位置が時間とともにどう変わるかは、その粒子に作用する力によって決まる。』

『あらゆることが自然法則に従って進展する決定論的宇宙において確率が顔を出すとすれば、それは人間の無知の反映だった。もしも任意の系で、その系の現在における状態と、その系に作用する力が完全にわかっているなら、未来においてその系に起こることはすべて決定される。古典物理学における決定論は、すべての作用には原因があるという「因果律」の母体と、へその緒でつながっているのだ。

二個のビリヤードの玉が衝突するように、電子が原子に衝突すれば、その電子はあらゆる方向に散乱される可能性だある。しかし電子とビリヤードの玉との類似性が成り立つのはそこまでだ、とボルンは述べて、驚くべき主張をした。原子レベルの衝突に関して、物理学に答えることができるのは、「衝突後の状態はどうなるのか?」という問いではなく、「その衝突の結果として、所定の結果になる可能性はどれだけあるのか?」という問いだというのである。「かくして決定論という大問題が持ち上がる」と、ボルンは自ら認めた。衝突の後で、電子が正確にどこに存在するのかを知ることはできない。物理学者にできるのはただ、電子がある角度に散乱される確率を計算することだけだ、とボルンは述べた。それがボルンの言う「新しい物理的内容」であり、彼の波動関数解釈はすべてそこにかかっていた。

波動関数そのものには物理的実在性はない。波動関数は、ぼんやりとした不思議な可能性の領域に存在している。波動関数は、たとえば原子と衝突した電子が散乱されるかもしれない角度をすべて足し合わせたような、抽象的な可能性を表しているのだ。そのような可能性と確率とのあいだには、大きな違いがある。ボルンは、波動関数を二乗したもの―複素数ではなく実数―は、確率の領域に存在していると論じた。波動関数を二乗しても、たとえば、電子のじっさいの位置が得られるわけではない。それが教えてくれるのは、電子がどこに見出されるかの確率だ。もしも電子の波動関数の値が、場所Yでよりも、場所Xでのほうが二倍大きいとすると、電子がXに見出される確率は、Yに見出される確率よりも四倍大きい。しかし、その電子はXに見出されることもあるし、Yや、それ以外の場所に見出されることもある。』

『自分[ボルン]が物理学に持ち込んだ確率は、従来のものとはまったく異なるということにボルンが十分に納得するまでには、ふたつの論文のあいだに流れた十日間という時間が必要だったのだ。その奇妙な「量子的確率」は、情報の不足から生じ、それゆえ理論上は取り除くことができる古典的確率とは別のものである。それは原子の領域にどこまでもついてまわる性質なのだ。たとえば、放射性物質の内部で、放射性原子がいずれ崩壊するのは確実だが、個々の原子がいつ崩壊するかを予測することができない。それは情報が足りないために予測できないのではなく、放射性崩壊を支配する量子的なルールが確率的性質をもつためなのである。』

31.アインシュタインとハイゼンベルク

●1926年4月28日、ハイゼンベルクはベルリン大学での物理学談話会(コロキウム)の後、アインシュタインに「うちに来ないか」と誘われました。

『講義机にノートを広げ、黒板の前に立ったハイゼンベルクはカチカチに緊張していた。才気あふれる二十五歳の物理学者が硬くなるのも無理はなかった。1926年の4月28日水曜日、彼はベルリン大学の有名な物理学談話会(コロキウム)で、行列力学に関する講義をしようとしていたのだ。ミュンヘンやゲッティンゲンがどれだけの成果を挙げていようと、ハイゼンベルクがいみじくも「ドイツ物理学の牙城」と呼んだのはベルリンだった。聴衆を見渡しながら、ハイゼンベルクは最前列に並んだ四人のノーベル賞受賞者に目を止めた―マックス・フォン・ラウエ、ヴォルター・ネルンスト、マックス・プランク、そしてアルベルト・アインシュタインの面々である。

「そんなにたくさんの有名人と会える初めての機会」にどれほど緊張していたにせよ、「当時としてはかなり型破りな理論の基本的概念と数学的基礎について、わかりやすく説明」できたと我ながら思えるような話をするうちに、ハイゼンベルクの緊張はすぐにほぐれていった。講義が終わり、聴衆がバラバラと帰りはじめたころ、アインシュタインがハイゼンベルクに声をかけ、これからうちに来ないかと誘った。ハーバーラント通りを三十分ばかり歩きながら、アインシュタインがハイゼンベルクに尋ねたのは、家族のことや教育のこと、それまでの研究のことだった。いよいよ本題の議論が始まったのは、アインシュタインの家に着いて、ふたりがゆったり椅子に腰を下ろしてからのことだ。』

32.アインシュタインにとっての行列力学

●量子物理学の歩みにおいて、アインシュタインは時に要所要所に存在する関所のような大きな存在だったようです。また、相対性理論の中でアインシュタイン自身が選択したものではありましたが、「観測可能な量だけからなる理論を見つけようとするのは、完全に間違っている」という考えは揺るぎないものでした。

『ハイゼンベルクの回想によれば、アインシュタインは、「きみの最近の仕事の、哲学的な前提」について尋ねたいと切り出した。「きみは原子の内部に電子が存在すると仮定しているが、それはおそらく正しいだろう」とアインシュタイン。「しかし、霧箱の中に電子の軌跡が見えてもなお、きみは軌道というものを認めないと言うのだね。なぜそんなおかしなことを言い出すのか、その理由をもう少し詳しく聞かせてもらえるだろうか?」。ハイゼンベルクにとってはチャンス到来だった。彼は、この四十七歳の量子論の大家を説得して、なんとか味方に引き入れたいと思っていたのだ。

「われわれは原子内の電子の軌道を見ることはできません」と、ハイゼンベルクは説明を始めた。「しかし放電現象では原子が放射を出しますから、そこから原子内電子の振動数と、それに対応する振幅を導き出すことはできます。そしてハイゼンベルクは持論を開陳しはじめた。「良い理論は、直接的に観測可能な量にもとづかなければならないのですから、電子の軌道の代わりに、振動数と振幅だけを使ったほうがよいと思ったのです」。アインシュタインはそれを聞いてこう言った。「しかし、物理理論には観測可能な量だけしか入ってこないなどと、本気で思っているわけではないだろう?」。それはハイゼンベルクが新しい力学を作る際に、基礎としたものを直撃する問いだった。ハイゼンベルクは驚いてこう聞き返した。「でも、それはあなたが相対性理論を作ったときに基礎とした考え方そのものではありませんか?」

アインシュタインは微笑んでこう言った。「うまい手は二度使っちゃいけないよ」。「たしかに、わたしはその考え方を使ったかもしれない」と彼は認めた。「それでもやはり、そんなものは馬鹿げた考えなのだ」。何がじっさいに観測できるかを考えてみることは、発見法的には役に立つかもしれないが、原理的な観点からは、「観測可能な量だけからなる理論を見つけようとするのは、完全に間違っている」とアインシュタインは言った。「なぜなら事実はその逆だからだ。何が観測可能かを決めているのは、理論なのだよ」。アインシュタインは何を言わんとしているのだろうか?

それよりおよそ百年前の1830年、フランスの哲学者オーギュスト・コントは、いかなる理論も観測に立脚しなければならないが、われわれの頭脳は観測を行うために理論を必要としてもいると論じた。アインシュタインは、観測というものは一般にきわめて複雑なプロセスであり、理論に使われている現象についての仮説もからんでくるということを説明しようとした。「観測している現象は、測定装置の内部で何らかの反応を引き起こす。その結果として、装置内でさらに別のプロセスが起こり、複雑な道筋を経て、最終的には知覚的な印象を生じさせ、われわれの意識に結果を定着させるわけだ」。その結果がどのようなものになるかは、どんな理論を使うかによる、とアインシュタインは言うのだ。「きみの理論にしたって、振動する原子から光が飛び出し、その光が分光器や観測者の目に届くまでのメカニズムは、誰もが仮定するように、やはり本質的にはマクスウェルの法則に従うと仮定しているわけだろう。もし、それすらも仮定しないというなら、きみが観測可能だと言っている量はすべて、そもそも観測できないのだから」。アインシュタインはたたみかけた。「つまり観測可能な量しか持ち込んでいないというきみの主張は、きみが定式化しようとしている理論の性質に関する、ひとつの仮説なのだよ。」のちにハイゼンベルクは、「アインシュタインのその意見には完全に意表を突かれたが、彼の議論には説得力があると思った」と述べている。』

『アインシュタインを説得できずに落胆しつつ辞去するとき、ハイゼンベルクは決断を下さなければならない案件を抱えていた。それから三日後の5月1日には、彼はコペンハーゲンにいる予定になっていた―ボーアの助手とコペンハーゲン大学の講師という、ふたつの仕事が始まるからだ。しかしつい最近、ハイゼンベルクはライプツィヒ大学から正教授として招聘されたのだ。彼のような若輩者にとって、正教授という申し出は非常に名誉なことだったが、はたしてその招きを受けるべきだろうか? ハイゼンベルクはアインシュタインに、この難しい選択のことを話した。ボーアのところに行って、彼といっしょに仕事をしなさい、というのがアインシュタインのアドバイスだった。翌日、ハイゼンベルクは、ライプツィヒからの申し出は断るつもりだと両親に手紙を書いた。「よい論文を書き続ければ、これからもお呼びはかかるでしょう。もしそうでなかったなら、もともと自分にはその価値がなかったということです」。』

33.ボーアとハイゼンベルク(量子の世界のあいまいさの核心、波と粒子の二重性の問題)

●昔の日本の師匠と弟子のような関係だったボーアとハイゼンベルクにとって、最大の問題は古典物理学では考えられない「波と粒子が同時に存在すること」でした。ハイゼンベルクにとって数学を中心に組み立てた理論である行列力学は絶対的なものでしたが、ボーアは波動力学も重要であり、数学の背後にある物理を理解することを優先しました。「原子レベルのプロセスを完全に記述する理論、その理論の内部で粒子と波が同時に存在できるようにするための方法を見つけなければならない」と確信していたボーアにとって、粒子と波という互いに相容れない概念を調停することが、矛盾のない量子力学の物理的解釈へと続く扉を開けるための鍵と考えていました。

『1926年の5月半ば、ボーアはラザフォードへの手紙にこう書いた。「ハイゼンベルクがこっちに来ました。われわれは暇さえあれば、量子論の新展開や、この理論の大きな可能性について講論しています」。ハイゼンベルクはボーア研究所の、「壁が斜めになった小さな屋根裏部屋」に住み込んだ。部屋の窓からは緑のフェレズ公園が見えた。ボーア一家は、研究所に隣接する広々として豪華な所長邸に移っていた。ハイゼンベルクはしょっちゅうボーア邸に行っていたので、まもなく「ボーア家の人たちといっしょにいるのが当たり前のように」なった。』

『「ボーアは、われわれを苛んでいた量子論の困難について議論しようと、夜も更けてからわたしの部屋に来るのでした」とハイゼンベルクは語っている。ふたりが何より頭を痛めたのは、波と粒子の二重性だった。アインシュタインはその二重性をめぐる状況を、エーレンフェストへの手紙に次のように書いた「片手に波、もう片手には粒子! その両方が実在していることは岩のように堅い事実です。そして悪魔はそれを詩にするのです」

古典物理学では、記述すべき対象は粒子または波であって、その両方ということはありえない。ハイゼンベルクは粒子を使い、シュレーディンガーは波を使って、異なるバージョンの量子力学を発見した。行列力学と波動力学が数学的には等価であることが示されても、波と粒子の二重性について理解が深まったわけではなかった。問題は、次の疑問に答えられる者がいないことだ、とハイゼンベルクは言った。「電子は今このとき、波なのだろうか、それとも粒子なのだろうか? そして、わたしがこれこれの働きかけをしたとき、電子はどんな振る舞いをするのだろうか?」。ボーアとハイゼンベルクが、波と粒子の二重性について懸命に考えれば考えるほど、ますます謎は深まるように思われた。』

『ハイゼンベルクはそのころのことを、後年、次のように回想した。「われわれの対話はしばしば真夜中過ぎまで続いた。そうやって何カ月も頑張ったにもかかわらず満足の行く結果が得られなかったので、ふたりとも消耗し、ピリピリした雰囲気になっていった」。ボーアはもう限界だと判断し、1927年2月に四週間の休暇をとり、ノルウェーのグドブランスダールにスキー旅行に出かけることにした。ハイゼンベルクはそれを、「絶望的に難しい問題について、ひとりでじっくり考えるチャンス」と受け止め、ボーアの出発を内心うれしく見送った。最大の問題は霧箱の中の電子の軌跡だった。』

34.ハイゼンベルクの不確定性原理

●ハイゼンベルクは与えられた任意の時刻に、粒子の位置と運動量の両方を正確に測定することは量子力学によって禁じられていることを発見しました。そして、「何が観測でき、何が観測できないのかを決めているのは、理論だ」と考えました。

『ある晩遅く、研究所の小さな屋根裏部屋で仕事をしていたハイゼンベルクが、行列力学によれば存在しないはずの電子の軌跡が霧箱の中に見えるという謎について考えていると、思考がふらふらと彷徨いだした。すると突然、「何が観測できるかを決めているのは、理論なのだ」というアインシュタインの言葉が、こだまのように聞こえたのだ。自分は今、何かを掴みかけていると感じたハイゼンベルクは、頭をはっきりさせなければと思い、とうに真夜中を過ぎていたにもかかわらずフェレズ公園に散歩に出かけた。

ほとんど寒さも感じないまま、彼の考えはしだいに、霧箱に残された電子の軌跡とは実のところ何なのかという問題に絞られていった。後年、彼はそのときのことを次のように語った。「これまであまりにも安易に、霧箱の中では電子の軌跡が見えると言ってきた。しかしおそらくわれわれは、それほどのものは見ていないのだ。現実にわれわれが見ているのは、電子よりずっと大きいことのたしかな水滴の列にすぎないではないか」。こうしてハイゼンベルクは、なめらかにつながった軌跡は存在しないという確信を得た。彼とボーアは、問題の立て方を間違っていたのだ。問うべきは次のことだった。「電子がおおよそある場所にあって、おおよそある速度で移動しているという事実を、量子力学は記述できるのだろうか?」

急いで机に戻ったハイゼンベルクは、いまやすっかり手の内に入った数式をあれこれいじりはじめた。どうやら量子力学は、情報や観測可能性に制限を課しているらしかった。しかし量子力学は、観測できるものと観測できないものをどうやって決めているのだろう? その答えが不確定性原理だった。

ハイゼンベルクは、与えられた任意の時刻に、粒子の位置と運動量の両方を正確に測定することは量子力学によって禁じられていることを発見したのである。電子の位置は測定できるし、電子の速度も測定できるけれども、その両方を同時に測定することはできない。どちらか一方を正確に知れば、自然はその代償として、他方に関する情報をあいまいにする。量子の世界にはある種の駆け引きがあって、一方が正確に測定されればされるほど、それだけ他方に関する情報や予測はあいまいになるのだ。ハイゼンベルクは、もしも自分の考え通りなら、不確定性原理によって課される限界を超えて量子の世界を正確に知ることは、いかなる実験によってもできないことを悟った。もちろん、その主張の正しさを「証明する」ことは不可能だが、実験に含まれるあらゆるプロセスが「量子力学の法則に従うはずである以上」、そうでなければならないとハイゼンベルクは確信した。

彼はそれから数日間、不確定性原理―彼の好んだ呼び方によれば、「不決定性原理」―がたしかに成り立っているかどうかを調べることに専念した。ハイゼンベルクは頭の中の実験室で、不確定性原理によれば許されない正確さで、位置と運動量を同時に測定できそうな「思考実験」を次から次へと考え出した。しかし、考えついたかぎりの例で計算してみても、不確定性原理は破れなかった。とくに、あるひとつの思考実験をやってみたとき、「何が観測でき、何が観測できないのかを決めているのは、理論だ」ということを証明できたという手ごたえを得た。』

35.不確定性原理を表す式、ΔpΔp≧h/2πとΔEΔt≧h/2π

●ハイゼンベルクは二つの式の発見でジグゾーパズルは完成したと考えました。そして、その式は量子力学と古典力学の間に横たわる深くて根本的な違いを暴露するものでもありました。

『ハイゼンベルクは、ΔpとΔp(Δはギリシャ文字のデルタ)を、運動量と位置について得られる値の「あいまいさ」とすると、ΔpとΔpの積はつねにh/2π以上になることを示すことができた。その式で表せば、hをプランク定数として、ΔpΔp≧h/2πとなる。これが不確定性原理、すなわち、位置と運動量の「同時測定に関する不正確さ」の数学的表現である。ハイゼンベルクはもうひとつ、いわゆる「互いに共役な変数」であるエネルギーと時間の「不確定性関係」も見出した。ΔEを、系のエネルギーEを求める際のあいまいさ、Δtを、Eを観測した時間tのあいまいさとすると、ΔEΔt≧h/2πとなる。

当初、不確定性原理が成り立つのは、実験装置が技術的に未熟だからだろうと考える人たちがいた。いずれ装置が改良されれば、不確定性は消滅するだろう、と。そんな誤解が生まれたのは、不確定性原理の意味を明らかにするために、ハイゼンベルクが思考実験を使ったためだった。しかし思考実験とは、理想的な条件のもので、完璧な装置を用いて行う架空の実験である。ハイゼンベルクが発見した不確定性は、現実の世界に本来的に備わっている性質なのだ。原子レベルの世界で観測可能な量について、プランク定数の大きさにより規定され、不確定性関係により課される正確さの限界は、装置をどれだけ改良しても決して消滅することはない、とハイゼンベルクは述べた。この驚くべき発見の名前としては、「不確定性」や「不決定性」よりも、「不可知性」(unknowable)というほうがふさわしかったかもしれない。』

◇不可知性:人間のあらゆる認識手段を使っても知り得ないこと。

36.波と粒子の二重性を受け入れるための相補性

●ボーアにとっては波と粒子の二重性こそが量子の世界のあいまさの核心と考えており、シュレーディンガーの波束をハイゼンベルクの新しい原理と結びつけて考えていました。そのため、ハイゼンベルクの粒子と不連続性だけに立脚したアプローチには懐疑的でした。そして、ハイゼンベルクが不確定性関係に没頭していたとき、ボーアは「相補性」を思いついていました。

『ハイゼンベルクがコペンハーゲンで不確定性関係の意味を探ることに没頭していたとき、ボーアはノルウェーのゲレンデで「相補性」を思いついていた。それは彼にとって、単なるひとつの理論や原理ではなく、量子の世界の奇妙な性質を記述するために必要な、それまで欠けていた概念的枠組みだった。波と粒子の二重性という矛盾した性質は、相補性という枠組みの中にうまく収まりそうだった。電子と光子―つまり物質と放射―がもつ波と粒子というふたつの性質は同じひとつの現象の排他的かつ相補的なふたつの側面であり、波と粒子は一枚のコインの裏と表なのだ、とボーアは考えた。

相補性は、波と粒子という、古典的にはまったく異質なふたつの記述方法を、非古典的な世界を記述するために使わなければならないせいで生じた困難を、きれいに迂回するものだった。ボーアによれば、量子的な世界を完全に記述するためには、波と粒子の両方が必要不可欠であり、どちらか一方だけでは不完全な記述しかならない。光子と波はそれぞれ光について異なる絵を描き、それらふたつの絵は隣り合わせに壁に掛けてある。しかし、矛盾を避けるために制限が課されている。与えられた任意の時刻にわれわれに見ることができるのは、ふたつの絵のどちらか一方だけなのである。どんな実験を行っても、粒子と波が同時に見えることはない。ボーアは次のように主張した。「異なる条件のもとで得られた証拠は、一方の絵の中だけで理解することはできず、現象の総体のみが対象について得られる情報を尽くすという意味において、相補的なものとして捉えなければならない」

ボーアがその新しいアイデアに手ごたえを得たのは、ふたつの不確定性関係ΔpΔp≧h/2π、ΔEΔt≧h/2πに、波と連続性を嫌悪するハイゼンベルクには見えなかったものを見たときだった。プランク=アインシュタインの式 E=hvと、ド・ブロイの式p=h/λには、波と粒子の二重性が体現されている。エネルギーと運動量は粒子的な量なのに対し、振動数と波長は波の性質だ。つまりどちらの式にも、粒子の性質を記述する変数と、波の性質を記述する変数の、両方が含まれているのである。ひとつの式に、粒子と波の両方の性質が含まれていることがボーアには腑に落ちなかった。なんといっても粒子と波は、物理的に似ても似つかないものなのだから。

ボーアは、ハイゼンベルクの顕微鏡の思考実験の分析の間違いを正したとき、それと同じことが不確定性関係についてもいえることに気がついた。それに気付いたことでボーアは、相補的かつ排他的な古典的概念(粒子と波動、運動量と位置など)が、量子の世界でどこまで同時に矛盾せずに通用するかを教えているのが不確定性関係だ、という解釈に導かれたのだった。

また、不確定性関係は、エネルギー(不確定性関係の式の中のE)と運動量(p)の保存法則にもとづく記述(ボーアの言葉では「因果的記述」)と、空間(q)と時間(t)の中で出来事を追跡する記述(「時空的」記述)のどちらか一方を選ばなければならないことも意味していた。これらふたつの記述は、考えられるかぎりの実験を説明する際には、互いに排他的、かつ相補的な関係にあった。そこで、位置と運動量のような、互いに相補的な観測可能量を同時に測定しようとしたり、互いに相補的なふたつの記述を同時に用いたりすることには、自然界に本来的にそなわる限界があるのだ、とボーアは考えた。』