筋衛星細胞

松坂投手やベッカム選手の驚異的な怪我の回復の話は覚えていました。それが、マイクロカレント療法によるものであることは、高林孝光先生の『慢性腰痛は3日で治る』という著書で知りました。

高林先生は柔道整復師でもあり、鍼灸師でもありますが、同時に多くの新しい電気治療を組み合わせた治療に取り組まれています。その中核の一つが、マイクロカレント療法になると思います。

この療法の特徴は、微弱な電流を発生させる機器を用い、損傷個所の治癒を促進させます。これは細胞組織の再生スピードを高めることで実現させるものですが、主な対象はコラーゲン組織になるため美容目的での利用も注目されています。

「微弱な電流がなぜ効果を発揮するのか?」

調べてみると、最も重要なキーワードは”筋衛星細胞”であることが分かりました。今回のブログはネット上の情報を元に、”筋衛星細胞”がどんなものであるか、その概要を理解することです。

参考にさせて頂いたのは以下の3つです。

1.「早く治ってパワーもアップ!? 注目のちょこっと電流」NHKクローズアップ現代 2019年3月

2.「栄養素ビタミンB6の筋衛星細胞を制御する新たな機能性を発見」広島大学 2022年1月

3.「持久力トレーニングが衛星細胞発現に影響に関する研究」順天堂大学 2008年(PDF1-2/6)

注)上記3ですが、5月6日に確認したところ削除されていたので、保存していたPDF資料を添付させて頂きます。

1.「早く治ってパワーもアップ!? 注目のちょこっと電流」

『感じられないほど微弱な電流が、治療やスポーツの世界を一変させようとしている。腕や足などに流すと、筋肉の疲労回復が早まり、肉離れやねんざなどのケガがより早く治ることが明らかになりつつある。』

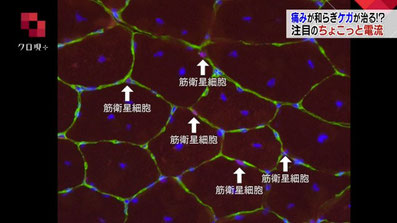

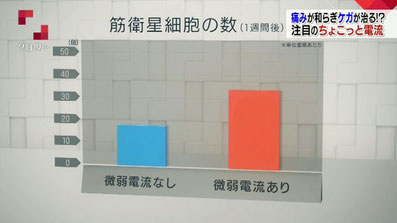

画像出展:「NHKクローズアップ現代」

聖マリアンナ医科大学 スポーツ医学 藤谷博人教授はアメリカンフットボール日本代表のチームドクターを務められています。

「マイクロカレントをやった方が、何でこんなに(治療が)早いのかなと、本当に驚いた。一般の、今までの知識とは違う。非常に価値があると思った。」

1)なぜ、マイクロカレントはケガの回復を早めるのか

●ダメージを受けたマウスの足の筋肉に微弱な電流を流し、回復の過程を詳しく調べた結果、筋肉の修復を促進する、ある細胞に大きな変化が見られた。それは筋肉細胞の隙間にあるピンク色の点、筋衛星細胞である。

●筋衛星細胞の数は、微弱な電流を流すことにより2倍近くも増加。これが、ケガの回復を早めたと考えられる。

2)マイクロカレントの特徴

●マイクロカレントは流れている電流が微弱な電流であること。

●今までの電気治療器が筋肉の収縮と伸展を繰り返して血流と痛みを改善するが、マイクロカレントは電流が流れている部分の細胞に直接刺激を加えることで、効果を発揮する。ただし、そのメカニズムもまだ研究途上の段階で不明なことが多い。

3)微弱電流が注目されている理由

●微弱電流の研究そのものが注目され始めたのは、ここ10年だが、さまざまな臨床的な効果の報告が出てきている。また、メカニズムについても、一部それを裏付けるようなデータが出てきつつある。その結果、一般の方からも注目されるようになってきた。

●米国などでは、痛みに対する医薬品の乱用が社会問題化しており、薬品に替わるもう手段として注目されている。

●微弱電流に関しては、脳への応用、脳からの電気を強化できる可能性があると期待されている。

2.「栄養素ビタミンB6の筋衛星細胞を制御する新たな機能性を発見」

本研究成果のポイント

•骨格筋再生において中心的な役割を担う筋衛星細胞に対するビタミンB6の新たな役割を発見した。

•ビタミンB6欠乏下では、骨格筋内の筋衛星細胞の数が減少する。

•ビタミンB6は筋衛星細胞の増殖能および自己複製能の維持に必要である。

研究成果の内容

【背景】

『筋衛星細胞は、筋再生において重要な役割を担っていると考えられている骨格筋を形成する幹細胞です。通常、筋衛星細胞は静止型とよばれる状態で筋線維の表面上に存在していますが、筋肉の損傷等に応じて活性化し、増殖、分化、融合を通して筋組織を修復する機能を発揮することが知られています。しかし、筋衛星細胞の数および機能は加齢とともに減少し、しだいに筋量・筋力の維持が困難な状態へと陥ってしまいます。この加齢性の筋量・筋力低下は「サルコペニア」とよばれ、高齢者における転倒、寝たきりのリスクを上昇させるため、筋再生能力を維持・向上させることが健康的な生活において重要だと考えられています。近年の研究では、欧州諸国と日本のサルコペニア患者において、ビタミンB6の摂取量および血中濃度が低いことが報告され、ビタミンB6の摂取不足とサルコペニアには関係性があることが示唆されました。そこで本研究では、ビタミンB6とサルコペニアの関係性を明らかにするため、ビタミンB6がもつ筋再生能力への効果を、筋衛星細胞への影響を評価することで検証しました。 』

【本研究成果のポイント】

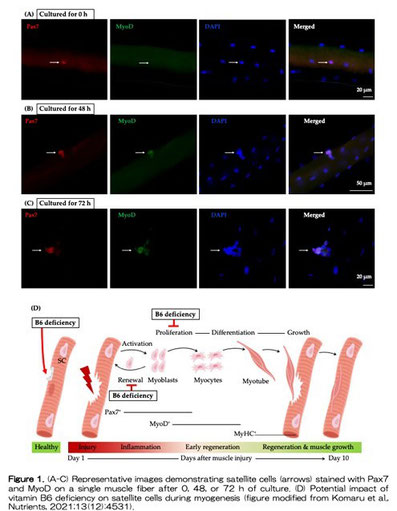

『ビタミンB6の摂取量による筋衛星細胞の変化を検証するため、ビタミンB6低濃度食または高濃度食を摂取させたマウスの骨格筋から単離した単一筋線維を培養し、単離後0、24、48、72時間後の筋線維上に存在する筋衛星細胞の状態を免疫蛍光染色によって観察しました(Fig.1A-C)。

正常な状態では、衛星細胞は静止状態にあり、Pax7を発現しています(Fig. 1A)。

傷害や疾患により活性化されると、静止衛星細胞は細胞周期に入り、Pax7とMyoDを発現した状態で増殖を繰り返し、細胞集団を形成していきます(Fig.1B, C)。

その後、活性化した筋衛星細胞は、筋組織を修復するために筋細胞へと分化するものと、細胞数の維持のために静止型状態に戻る(自己複製する)ものに分かれると考えられています(Fig.1D)。

本研究では、ビタミンB6低濃度食のマウスから単離した筋線維において、静止型筋衛星細胞数、活性化後の増殖数、および自己複製細胞数が有意に低下していることが明らかになりました。さらに、ビタミンB6不含培地で筋線維を培養することで、これらの細胞数がより減少することも明らかにしました。これらの結果から、ビタミンB6の欠乏下では、筋衛星細胞数が減少し、さらにその増殖能および自己複製能が阻害されることが示され、ビタミンB6の欠乏が筋再生能力を低下させる可能性が示唆されました(Fig1.D)。』

3.「持久力トレーニングが衛星細胞発現に影響に関する研究」

こちらの論文は2008年なので、順番としては1番古いものになります。

また、「1.緒言」の冒頭には以下のような記述があります。

『筋衛星細胞は、筋線維の形質膜と基底膜の間に位置している単核の細胞であり、新たな筋核を生み出すための源であることが知られている。それゆえ、筋衛星細胞は、骨格筋の成長や修復のために必須な細胞であると考えられ、これまでに多くの先行研究において、筋力トレーニングにより筋衛星細胞数が増加することが明らかにされてきた。また、近年では、持久的トレーニングによっても筋衛星細胞数の増加が得られる可能性が示唆されている。』

結論は次のようになっています。

1)持久的トレーニングよる筋衛星細胞数の増加は、運動の強度が重要な要因であるが、低強度・長時間のトレーニングにも筋衛星細胞数の増加が期待される。

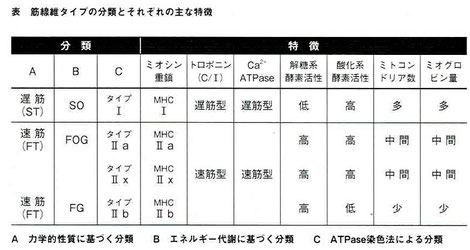

2)持久的トレーニングによる筋衛星細胞数の増加はType Ⅱ線維に出現し、その後の筋力トレーニングによる筋肥大の応答性を高めるために貢献する。

ご参考:筋線維のTypeについて

まとめ

●筋衛星細胞は、筋再生において重要な役割を担っていると考えられている骨格筋を形成する幹細胞である。

●筋衛星細胞は、筋線維の形質膜と基底膜の間に位置している単核の細胞である。

●通常、筋衛星細胞は静止型とよばれる状態で筋線維の表面上に存在しているが、筋肉の損傷等に応じて活性化し、増殖、分化、融合を通して筋組織を修復する機能を発揮することが知られている。

●筋衛星細胞の数は、微弱な電流を流すことにより2倍近くも増加した。

●微弱電流に関しては、脳への応用、脳からの電気を強化できる可能性があると期待されている。

●ビタミンB6の欠乏下では、筋衛星細胞数が減少し、その増殖能および自己複製能が阻害されることが示された。

ご参考

追加で調べていて、筋衛星細胞は筋幹細胞、骨格筋幹細胞、筋組織幹細胞とも呼ばれていることが分かりました。用語を広げて検索してみるといくつか興味深い情報がありましたのでお伝えします。

1.“疲労しにくい筋肉(抗疲労性筋線維)の形成の仕組みを発見” PDF5枚

2.”骨格筋幹細胞と筋肉の再生”

4.”なくならないのは技がある!”(世界の幹細胞関連論文紹介より)

筋肉による熱生産

筋肉の事を深い知りたいと思い購入しましたが、主旨は筋肉の知識を深め、目的に則した筋肉のトレーニング方法を正しく知るといった、どちらかといえばアスリート向けの本でした。

そのため、ブログで取り上げたのは“熱生産”です。これは“冷え”や“代謝・肥満”という問題に直結する大変興味深いものです。

目次

理論編

●筋肉は何のために存在している?

●運動のパフォーマンスを左右する4要素

●平行筋と波状筋

●筋の外側にもある変速器

●筋収縮の仕組み

●筋収縮の形態

●短縮性収縮と伸張性収縮

●スピードを高める第1条件

●筋力と姿勢の関係

●なぜ関節角度によって筋力は変わるのか?

●関節角度と力発揮能力の実際

●筋肉の動的特性

●筋の力学的パワー

●競技でのパワーを高めるには?

●伸張性領域で起こること①

●伸張性領域で起こること②

●筋収縮と熱発生

●熱生産の仕組み①

●熱生産の仕組み②

●熱生産の仕組み③

●運動単位とは何か?

●運動単位の大きさを決める要因

●運動単位の働き方

●中枢による抑制

●サイズの原理

●サイズの原理の例外

●筋線維タイプの分類

●筋線維タイプと色の違い

●速筋⇔遅筋のシフトは起こるか?

●トレーニングによって筋線維はどうシフトするか?

●筋肉のタイプによる基本的な性質の違い

●昆虫の筋肉の特性をスポーツに生かせるか?

●筋肉を成長させるメカニズム①

●筋肉を成長させるメカニズム②

●筋肉を成長させるメカニズム③

●筋肉を成長させるメカニズム④

実践編

●「トレーニング効果」を考える

●1RM筋力の測定

●等尺性随意最大筋力の測定

●特異性の原則

●パフォーマンスを高める筋力トレーニングの考え方

●適応・馴化とピリオダイゼーション

●バイラテラルとユニラテラル①

●バイラテラルとユニラテラル②

●メカニカルストレスの重要性

●メカニカルストレスを高める方法①

●メカニカルストレスを高める方法②

●メカニカルストレスを高める方法③

●筋肉の内部環境

●筋肥大と筋パワーのトレーニング効果

●トレーニング動作の学習効果

●学習効果の注意点

●トレーニング効果の表れ方①

●トレーニング効果の表れ方②

●トレーニングの容量を高める①

●トレーニングの容量を高める②

●トレーニングの容量を高める③

●「筋肉学」を現場で活用する①

●「筋肉学」を現場で活用する②

●解明されつつある最新知識

おわりに

●筋収縮と熱発生

・筋肉は力学的なエネルギーを発揮することと、働きながら熱を生産するという2つの役割を担っている。つまり、「仕事+熱=全エネルギー」になる。

・ヒトが荷物を持ってじっと立っているときも、姿勢を維持するために筋肉は活動している。もしこの状態で筋肉が熱をどんどん出してしまうと、荷物を持って立っているだけで汗だくになってしまう。このようにならないのは、動かず立っているだけのような状態の時に、筋肉はエネルギーを極力使わずに力を持続できるように設計されているためである。

●熱生産の仕組み①

・「震え熱生産」とは寒さに対し体温を維持するために体が勝手に震えるもの。筋肉の収縮に伴って生産される熱を利用している。

・「非震え熱生産」は筋肉の活動に依存せずに熱を作る仕組み。ひとつは「褐色脂肪組織」がある。これは熱を作ることができる専門の脂肪組織で、脂肪をエネルギー源として燃やすことで熱を生産している。褐色脂肪細胞には普通の脂肪細胞に比べエネルギーを作りだすミトコンドリアが多く含まれている。そして、ミトコンドリアが赤っぽい色をしているため褐色脂肪細胞とされている。一方、普通の脂肪細胞は白色脂肪と呼ばれている。

・ヒトの褐色脂肪細胞は主に胸から脇の下にかけて分布しているが、40g前後と少なく体温生産にどの程度寄与しているのかはよく分かっていない。一方、筋肉は体重の約40%(体重70㎏の場合28㎏)とされ、重さで比べると褐色脂肪細胞の500倍以上とも考えられる。そのため体温生産では筋肉の方がはるかに大きな役割を果たしていると考えられる。

●熱生産の仕組み②

・褐色脂肪細胞や筋肉が熱を出すための仕組みに関わっているタンパク質が、10年程前に発見された。それは“ミトコンドリア脱共役タンパク質(UCP)”というものである。

・UCPは細胞内のミトコンドリアの中に存在し、脂肪のエネルギーを分解する反応系とATP(アデノシン三リン酸)を合成するシステムとのつながりをカットするという特徴がある。これにより、脂肪のエネルギーを分解して得られたエネルギーが、ATPを作ることなく熱になって逃げてしまうことになる。つまり、運動せずに身体から熱が発生するということになる。

・褐色脂肪細胞の中にあるUCPは、最初に見つかったのでUCP1と呼ばれている。

・UCPには多型(遺伝子を構成しているDNAの個体差)があり、ヒトでは正常なUCP1を問題なく作れる人と作れない人がおり、日本人には作れない人が約20%もいる。

・UCP1が作れないと熱生産の能力が低くなるため、低体温や冷え症といった症状になりやすい。また、1日当たりの消費カロリーが100㎉ほど少なくなる。1年では36500㎉であり、体脂肪に換算すると5㎏に相当する。すなわち、同じ食事、同じ運動量であってもUCP1を作れない人は5㎏太ってしまうということになる。

・UCP1を作れる遺伝子をもっているかどうかは、多くの肥満外来で調べてもらえる。

・筋肉で見つかったUCPは3番目に見つかったのでUCP3と呼ばれ、筋肉の活動なしに熱を生み出す。1g当たりの熱生産量は褐色脂肪より小さいが、筋肉の量がはるかに多いため、全体的にはより多くの熱を発生させていると考えられる。

・UCP3は遅筋線維より速筋線維の方に多く含まれる。ただし、速筋中の速筋であるタイプⅡxにはミトコンドリアが少ないので「非震え熱生産」の主役はタイプⅡaである。遅筋線維にもミトコンドリアが多く含まれているが、UCP3が少ないので熱の生産は少ない。

・筋力トレーニングをすると速筋線維はタイプⅡx→タイプⅡaに移行するため、エネルギー消費は高まる。

・長時間にわたる有酸素運動はUCP3の活性化が低くなる。これは長時間の運動に耐えるために燃費のよい筋肉になるということである。このため有酸素運動をたくさん行って減量した人は、運動をやめるとリバウンドしやすいので注意を要する。

●熱生産の仕組み③

・「サルコリピン」の発見は1993年だが、その機能は明らかになったのは2012年である。このサルコピンは褐色脂肪細胞やUCPを超える熱生産の主役と考えられる。ただし、機能など十分に解明されてはいない。

・筋肉の中の筋小胞体はカルシウムを溜めこんでいる。筋肉が収縮するとそこからカルシウムが放出され、弛緩するときにカルシウムが戻るという仕組みがある。サルコリピンは筋小胞体からカルシウムを外に出してしまうという“悪さ(働き)”をする。

-『カルシウムを筋小胞体に組み上げるタンパク質(カルシウムポンプ)は、ATP(アデノシン三リン酸)を分解し、そのエネルギーを利用して働きます。サルコリピンはこのカルシウムポンプに結合し、カルシウムをくみ上げる働きだけをブロックします。つまり、カルシウムポンプが「空回り」することで、ATPのエネルギーをすべて熱にしてしまいます。』 注)これはネズミによる実験とのことです。

・サルコリピンを増やす方法は見つかっていないが、筋肉量に比例すると考えられるので、筋肉量を増やすことは熱生産を高め、身体を温める力を高めると考えられる。

-『前述の研究の延長として、やはりサルコリピンをノックアウトしたネズミに高脂肪食を与えるという実験も行われました。脂肪がたくさん含まれるエサを与えると、ネズミはみるみるうちに太っていく。そうして極度の肥満になってしまうことがわかりました。一方、サルコリピンをもっている正常なネズミに同じ食事を与えても、少し太る程度でした。つまり、筋肉が熱を作れないということは、太る原因にもなってしまうのです。しかも、その状態でグルコースを与え、血中のブドウ糖の濃度の変化を調べると、そのネズミは糖尿病に近い状態になっていることがわかりました。ここまでのことを整理すると、サルコリピンが足りないと、冷え症になり、肥満になり、糖尿病になりやすくなる。逆にいうと、これらはすべて筋肉を増やすというアプローチによって、予防、改善できるということになります。今後は「ダイエット」の観点からも、サルコリピンが注目されていくことは間違いないでしょう。』

ご参考:“マッスルメモリー”

この“マッスルメモリー”は、中高年がトレーニングに取り組む際にとても重要なキーワードであると思いますので、ここだけはご紹介させて頂きます。

『筋線維再生系とタンパク質代謝系は、おそらく同時に働いていると考えられますが、どちらがどのくらい働いているかというのは、まだよくわかっていません。そのあたりは、これからの研究課題になってくるでしょう。ただ、最近の研究でいろいろなことがわかってきています。本項では、まず筋線維再生系について説明しましょう。

筋線維には、「筋サテライト細胞」と呼ばれる幹細胞(筋線維のもとになる細胞)がペタペタとへばりついています。普段は眠ったような状態なのですが、筋トレをすると目覚めて増殖します。そして、前述したように新しい筋線維を作る場合もあるし、へばりついていた筋線維に融合して、その中に新たな核を挿入する場合もあります。

実は筋線維の核そのものが増えることが確定したのは、ここ数年の話です。そしてヒトの場合、その核は筋トレをやめて筋線維が細くなってしまっても、10年間程度は残り続けるのではないかと考えられています。これは「マッスルメモリー」といわれるメカニズム。一度しっかり筋肉をつけておけば、10年先までその記憶が残っていて、トレーニングを再開したときに通常よりも早く筋肥大が起こるようになります。これも、筋線維再生系の新たな役割として注目されています。』

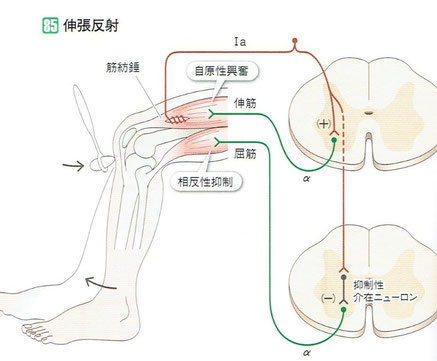

筋紡錘

筋紡錘は、大辞林 第三版によると『骨格筋中にある紡錘形の微小な感覚器。筋肉の収縮を感知して手足の位置・運動・重量・抵抗の感覚を起こす。動物の姿勢保持や細かい運動に重要。』と解説されています。

つまり、姿勢の保持や運動のために必要なセンサー(受容器)です。大きさはおよそ2~7mm、筋線維の間に埋もれて存在おり、筋の長さと伸長速度(筋が引き伸ばされる速度)の変化に反応します。

赤色のⅠa、Ⅰb、Ⅱは感覚神経で、末梢から脳に向かうため求心性神経ともよばれます。

一方、緑色のα、γは運動神経で、脳から末梢に向かうため遠心性神経ともよばれます。

※神経=ニューロンです。運動神経のα、γは通常、α運動ニューロン、γ運動ニューロンと呼ばれています。

画像出展:「人体の正常構造と機能」(日本医事新報社)

健康であれば膝の下を叩くと、ビクッと無意識に蹴り上げますが、これを膝蓋腱反射といいます。

膝下を叩くと、太もも前面の筋肉はわずかですが引き伸ばされます。すると筋肉の中に存在している筋紡錘がその変化(引き伸ばされたこと)をキャッチし、Ⅰa群線維を通って脊髄に伝えます。

膝蓋腱反射は脳で判断するのではなく、すばやく対応するために、脳と同じ中枢神経である脊髄が自動的に判断する仕組みで、筋紡錘がキャッチした変化の知らせは脊髄内でα運動ニューロンにパスされ、叩くことによって引き伸ばされた筋肉を即座に収縮させます。一方、膝を伸ばすためには太ももの前面の筋肉(屈筋)が収縮するだけでなく、拮抗する後面の筋肉は緩んで伸びる必要があるため、もう1つの命令が拮抗する筋肉(ハムストリングス)を緩めます。こうして膝関節が反射的に伸びる膝蓋腱反射が成立します。

画像出展:「人体の正常構造と機能」(日本医事新報社)

今月9日のブログは「月刊スポーツメディスン2017年6月号」からのものでしたが、同じく6月号に、『「痛み」の理解と対応 -トリガーポイントへのアプローチと資格と手技について』というタイトルで、トリガーポイントに関する多くの著書を執筆されている伊藤和憲先生による寄稿もありました。その中の一文に次のような説明が書かれていました。

『筋肉の機能は大きく2つに分かれていて、姿勢を維持するために使われている抗重力筋と、動かすためだけに働く筋肉です。抗重力筋は筋紡錘の数が多いのが特徴です。筋紡錘には交感神経が分布しているので、筋紡錘が多いということはストレスに敏感なのです。したがって、抗重力筋に激しく鍼治療を施すと、逆に筋が収縮してしまって痛みを悪化させてしまうということがあります。』

「筋紡錘には交感神経が分布している」従って、ストレスの影響を受けるため激しい鍼治療は不適切である。ということが分かりました。

では、「激しい鍼治療」とはどんなものか、「激しい」とはどの程度のものかという疑問が浮かび、本やネットを調べてみました。今回はその内容をブログにまとめたというものです。

最初に、私なりの結論からお伝えすると、「筋紡錘に影響を与える激しい鍼治療とは、痛みを強く伴う鍼、不快なひびきを伴う鍼など、患者さまがストレスを強く感じてしまう、乱暴ともいえる鍼治療である」

刺入後に刺激を加える雀啄という手技や、鍼通電療法による電気的刺激は、それが患者さまにとって強い痛みや不快を感じるものでなければ、激しい鍼治療には該当しない。」ということと考えました。

なお、今回調べた資料の中で特に参考とさせて頂いたのは以下の3つですが、興味深った内容の一部をご紹介します。

1.「はり師、きゅう師、あんま・指圧・マッサージ師のための 痛み学習テキスト (第1版)」 東洋療法研修試験財団 平成27年度鍼灸等研究課題

2.「スポーツ障害と鍼灸手技治療」 全日本鍼灸学会雑誌 38巻4号 1988年12月

3.「筋機能と運動」 理学療法科学 16(3):129-132、2001

1.「はり師、きゅう師、あんま・指圧・マッサージ師のための 痛み学習テキスト(第1版)」

自律神経と痛み

『痛みと関連する自律神経は交感神経である。何らかの痛みが身体に存在している際、その痛みがストレスとして認識されるなどの要因により視床下部が興奮すると交感神経活動が亢進する。その結果、交感神経末端からノルアドレナリンが放出され、侵害受容器の活動を亢進させるとともに、血管収縮や血中のマクロファージや肥満細胞を活性化させてTNFαを放出し、感覚神経の活動亢進も引き起こす。さらに副腎髄質からアドレナリンを分泌し同様に感覚神経の活動を亢進させることで痛みを増強したりさらなる痛みを引き起こしたりすると考えられている。』

交感神経は筋紡錘にも線維を伸ばしています。

後述する「筋機能と運動」によると、筋紡錘は小さい筋の方が密度は高いとのことです。

画像出展:「鍼灸は効くのか、なぜ効くのかの10講」(全日本鍼灸学会)

2.「スポーツ障害と鍼灸手技治療」

『発生原因の一つに疲労があると述べられている。この疲労の一現象として、 筋収縮のくり返しによる代謝産物の蓄積や、 筋の収縮残留が認められている。このことは末梢の筋収縮機構に対する異常と循環の不全、 特に虚血性代謝障害を発生し、 その状態のままで運動をくり返すことが障害の発生を引き起こすと推察される。

a) 筋紡錘求心性発射活動に対する影響

筋収縮の強さや一定の緊張状態は、 筋紡錘からの求心性発射活動で反射性に維持されている。従って筋紡錘からの求心性発射活動をマイクロニューログラフィーで観察すると筋の収縮機構の活動状態を知ることができる。下腿三頭筋支配の脛骨神経に含まれるヒラメ筋由来の筋紡錘のla求心性発射活動を膝窩部から導出し、

下腿のヒラメ筋上にある経穴の「承山」にステンレス製3番鍼を置鍼し、 筋紡錘からの求心性発射活動に対する鍼刺激の影響を5例の平均でシェーマした。鍼刺激開始直後に抑制が強く現れ、その後発射活動が変化しながら抑制され、 置鍼5分後には活動が消失した状態がしばらく持続し、抜鍼後徐々に活動が高まりその後回復している。

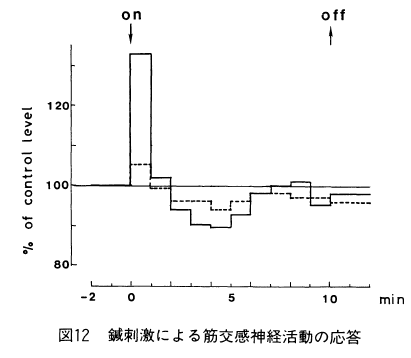

b) 筋交感神経活動に対する鍼刺激の影響

同様の手法で下腿三頭筋支配の血管収縮神経をメインとする筋交感神経活動を導出し記録した。この筋交感神経活動は、

情動の影響などを受けず、延髄にあたる血管運動中枢の活動を末梢で観察できる神経活動であることも認められている。また、この筋交感神経線維の一部が筋紡錘の中に入り込んでいることも、ラットなどで確認され、この神経活動が筋収縮機構に関与している可能性も示されている。この筋交感神経活動を導出し内果後方で後脛骨動脈拍動部の経穴「太渓」に置鍼し、

筋交感神経活動の変化を観察した結果、図12に示すような変化、つまり、22例中12例で鍼刺激による初期に活動充進と、刺激中の抑制が認められた。

以上の結果を鍼刺激が骨格筋の筋トーヌスを低下させ、 かつ筋内循環を改善する論拠としているが、これ等の反射の中枢は、 脊髄レベル以上の中枢の関与を示すいくつかの研究報告もあり興味深い。』

3.「筋機能と運動」

『大きな筋より、小さい筋の方が筋紡錘の密度が高い。従って大きい筋に平行している小さい筋には中枢神経系に重要な固有受容覚のフィードバックを行う役割があることを示唆している。

体幹のC5-6、T6-7、L4-5のレベルの左右の半棘筋、多裂筋、短回旋筋から採取し全ての場合で、短い筋である短回旋筋の方が長い筋である半棘筋、多裂筋と比べ、筋紡錘の割合は4.58~7.3倍も高く、両群では有意に差がみられた。特に胸椎レベルで差が著明であった。一方で、3~5椎体間につく多裂筋と6~8椎体間に付着する半棘筋の間には、筋紡錘の密度に大きな差はなかったと報告している。この結果からは、微妙な姿勢保持に関係した固有受容覚のフィードバックにおける小さい筋の果たす役割が推測される。』

筋膜について

『人間のカラダには、自ら守るための実にさまざまな機能がある。たとえば筋肉が切れないように筋紡錘が見張っていてくれたり、自由に活動できるように、筋膜が伸び縮みしてくれたり。何もなく生活できるのは、こんな安全装置のおかげなのだ。しかし、これらが過剰に働きだしたり、逆に機能不全に陥ると、安全は一気に危険へと変わっていってしまうのである。』

引用:「Tarzan」(マガジンハウス社)

まい筋膜は昨年9月に放送された、NHKの「ためしてガッテン」で注目度がアップしたように思います。腰痛・肩こりをトリガーポイントの視点から特集した雑誌「Tarzan」にあるように「筋膜が伸び縮みしてくれる」ことは健康な体の条件の一つです。

このブログでは、筋膜の構造および悪い状態とはどんなものかをご紹介します。また、「適応疾患」の内容と一部重複しますが、肩こり・首こりについて記述したいと思います。

注)リンクは切れていましたが、2015年9月に放送された番組の内容がPDFになっていました。下の”ガッテン”をクリック頂くと、PDF9枚の資料がダウンロードされます。

筋膜の構造

筋膜はコラーゲン(膠原線維)とエラスチン(弾性線維)という2種類のタンパク質からなり、これらが縦横に織り込まれてガーゼのような膜を作っています。そして、これが何層にも重なることで筋膜に厚みと強さが生まれます。この2つのタンパク質は対照的で、コラーゲンは皮ベルトのように丈夫ですが伸縮性が4%と低く、一方、エラスチンは2~2.5倍に伸び縮む軟らかい性質をもっています。これらの異なる性質の線維を組み合わせることにより、伸び縮みを確保しつつ、丈夫なコラーゲンによって筋膜が広がりすぎて破れるということを防いでいます。

筋膜はボディスーツのように体全体を覆っていますが、1種類ではなく役割ごとに分かれています。皮膚に続く筋膜が浅筋膜でその下に深筋膜があります。さらに各筋肉を包んでいる筋外膜、その内側にあって筋線維を束ねている筋束を包む筋周膜、そして個々の筋線維もまた筋内膜と呼ばれる筋膜に包まれています。このように各筋膜により筋線維はバラバラになることはありません。

皮膚に近く、体全体を包んでいる浅筋膜と深筋膜では、痛みが発生するとその痛みは離れた部位にも広がるという特性をもっています。

画像出展:「Tarzan」(マガジンハウス社)

皮膚に近い浅筋膜は脂肪組織と疎性結合組織という2つの組織から構成され、筋膜内に浅動脈・浅静脈・皮神経・リンパ管を持っており、体を守る重要な働きを担っています。

脂肪組織は断熱により熱の損失を防ぎ、また物理的な外傷から筋を保護しています。

疎性結合組織は半液状の基質が大部分を占め、その中にまばらな線維(膠原線維、弾性線維、細網線維)と比較的少数の細胞(膠原線維を産生する線維芽細胞、脂肪細胞、大食細胞、肥満細胞、形質細胞に加えて、しばしばリンパ球や好酸球など)を見ることができます。

浅筋膜の下にある深筋膜は不規則性結合組織で、筋あるいは筋群の表面を包む結合組織性の膜であり、状態は一様ではありません。深筋膜は筋をその位置に支持し、収縮を制限するため、線維の方向が筋線維に対し直角のものが多く、筋の起始あるいは停止となることもあります。

筋肉単体を包む筋上膜と筋線維束と呼ばれる束を束ねている筋周膜は、深筋膜と同じ不規則性結合組織ですが、1つ1つの筋線維を取り巻いている薄い膜である筋内膜は疎性結合組織になります。

注)引用:「国際筋膜研究会:筋膜・リンパ研究部門」http://ifri.blog34.fc2.com/category4-2.html

筋膜の障害

筋膜は運動不足や悪い姿勢を長期間続けること、あるいは強い負荷で反復動作を繰り返すことにより障害されます。これは細胞外基質の流動性が落ちてドロドロになり、ゼラチンのように固まり(これをゲル化といいます)、コラーゲンやエラスチンの新陳代謝を妨げることによって、筋膜の復元性が低下してしまうためです。復元性が下がると、細胞外基質の流動性はさらに低下し、コラーゲンに糖質がつくグリケーションという現象が発生します。ベタベタした糖質によってコラーゲンは絡み合い、エラスチンの復元性を邪魔します。

こうして筋膜にねじれや突っ張りが生じてくると、隣接する筋肉の動きが制限されて血液循環が悪くなり、ついには凝りや痛みとなって自覚されるようになります。

何故、血液循環の悪化によって痛みが伴うのかというと、血液の滞りによって酸欠になった組織の血流を回復させようと、循環の局所性調節が行われるのですが、そこに登場する化学物質の中に、発痛物質でもあるプロスタグランジンなどがあり、それらの発痛作用によって痛みが発生することになります。

画像出展:「細胞と組織の地図帳」(講談社)

この図は上から、表皮、真皮、皮下組織(浅筋膜)を表したものです。皮下組織(浅筋膜)には動脈、静脈、神経があります。右側に見えるファーター・パチニ小体は圧変化と振動を感知する感覚受容器です。

なお、この図では皮下組織(浅筋膜)と筋肉の間の動脈と静脈が通っている層が深筋膜になります。

肩こり・首こり

一般的に1本の腕の重さは体重の6.5%といわれていますので、体重60kgの人であれば、約4Kgということになります。例えば、パソコン作業などで腕を水平状態にしていると、重力が4kgに近い力で下から引っ張り続けているというイメージになります。

こうなると、肩周辺の筋肉は作業時間中、収縮した状態が続くことになり、やがて筋肉や筋膜は疲労し血行が悪くなります。さらに緊張状態やイライラ状態などの精神的ストレスが加わると、自律神経の中の交感神経が優位な状態になるため、血管は狭くなった状態が定常化します。こうして肩こりはつくられていきます。

一方、頭の重さは首を傾ける角度により負荷が増えていきます。これについての研究データによると、傾き0度のときは頭の重さとイコールで約5kgだそうです。これが15度傾けると12Kgに、傾き30度では18Kg、同じく45度で22Kg、そして60度になると27Kgまで増えるようです。このように、パソコンやスマホなどを長時間使い続けることは、首への負担も非常に大きく、首のこりとなって表れます。

結合組織について

膠原線維(コラーゲン)からなる結合組織は上皮の下にあります。コラーゲンは身体の総蛋白量の約1/3~1/2に達し、体重の4~6%を占めています。そして筋膜、腱、皮膚、骨はコラーゲンで作られています。

一方、結合組織としての機能は多岐にわたり、いずれも重要な役割を担っています。デスクワークによる肩こり等で最近注目されている筋膜も結合組織であり、筋肉に加え、筋膜などの結合組織の働きを正しく理解することは鍼灸師としても重要です。

ここでは結合組織の概要と主な機能についてまとめます。なお、内容は「細胞と組織の地図帳」(講談社)に基づいています。

細胞間物質の種類

細胞間物質には膠原線維(コラーゲン)、弾性線維、細網線維の線維性のものと、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸などの基質とがあります。

結合組織の主な機能

1.体の器官の支持(支持組織とも呼ばれる)

2.血液ガス、栄養物質、代謝産物の輸送や交感とその調節

3.水と電解質の平衡維持

4.大食細胞(マクロファージ)が異物を貪食

5.脂肪やビタミンAなどの貯蔵

6.上皮組織の分化誘導

7.傷害に対する修復

結合組織の主な細胞

1.線維芽細胞:膠原線維を産生し、結合組織の主役である

2.未分化間葉細胞:胎生期の間葉の性質を残している

3.周皮細胞

4.肥満細胞:ヘパリン、ヒスタミン、セロトニンなどを含む顆粒を充満させている

5.大食細胞(マクロファージ):異物を貪食する

6.単球:大食細胞に分化する

7.形質細胞:抗体を産生する

8.樹状細胞:抗原を取り込みリンパ球に抗原を提示する

9.リンパ球:免疫に関与する

10.好酸球:免疫複合体を破壊する

炎症

炎症は結合組織がある種の傷害をうけたときに起こる局所的な生体の反応です。そこでは血管の透過性が亢進し、多数の白血球が活動し、組織液が貯留します。動員された結合組織の細胞は異物による組織の破壊や損傷を修復します。

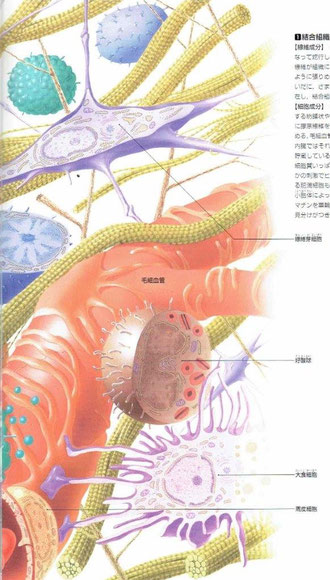

図の概要

1.線維成分

縞模様のある膠原線維が束となって蛇行し、その間を縫って走る弾性線維が組織に弾力性を与えています。網の目のように張りめぐらされた線維と毛細血管の間に、様々な細胞が装いをこらして存在し結合組織の働きを分担しています。

2.細胞成分

膠原線維に寄り添うように存在する紡錘状や星状の線維芽細胞は、次々と膠原線維を産生し、結合組織の主役をつとめます。毛細血管の周囲にはそれに類似した細胞がビタミンAを貯蔵しています。脂肪を一杯にためこんだ脂肪細胞、わずかの刺激でヒスタミンを含む顆粒を放出する肥満細胞もあります。形質細胞は発達した粗面小胞体によって抗体を産生します。

画像出展:「細胞と組織の地図帳」(講談社)

・左上段から下へ

・弾性線維:茶色

・膠原線維:黄色

・形質細胞:紫色・丸型

・脂肪細胞:金色(切り口は白)

・肥満細胞:緑色

・リンパ球:青色

・右上段から下へ

・線維芽細胞:紫色・星型

・毛細血管:赤色(引き出し線なし)

・好酸球:茶色

・大食細胞(マクロファージ):藤色

・周皮細胞:薄茶色

筋肉と加齢

これは、「月刊トレーニングジャーナル 2016 12 No.446」の「筋肉の質」に関するブログになります。寄稿されたのは帝京大学医療技術部講師 川田茂雄氏です。今までこのような情報に出会ったことがないため、アップさせて頂きました。

加齢によって筋肉はどのように変化するか(変化しないか)について論じられています。

1.加齢に伴って最大筋力は減少する。

2.筋収縮速度(骨格筋そのものが備えている収縮速度)は年齢による影響を受けない。

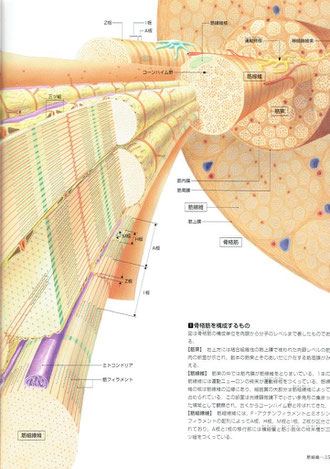

筋収縮のメカニズムの概要についてご説明します。

下図は筋肉の内部構造の全体像です。右図の大きな円柱は骨格筋で内部は、筋束>筋線維>筋細線維>筋フィラメント(Fアクチンフィラメント・ミオシンフィラメント)に細分化されていきます。筋細線維の周りを囲むように覆っているのが、筋小胞体で内部には筋収縮に必要なカルシウムイオンが濃縮されています。また、紫色のプレートの形をしているのが、ミトコンドリアであり、筋の収縮エネルギーであるATPを供給します。筋の収縮に直接関与しているのは、赤色のFアクチンフィラメントと並行して存在する水色のミオシンフィラメントです。これら2つの相互作用により収縮が起きます。

画像出展:「細胞と組織の地図帳」 講談社

左の3つの表は(A)体重当たりの最大筋力、(B)脚長あたりの無負荷最大収縮処理速度、(C)最大パワー です。

横軸は年齢になっており、(A)(C)の最大筋力、最大パワーは年齢が進むにつれ低下していますが、(B)の最大収縮速度は低下しません。

画像出展:「月刊トレーニングジャーナル 2016 12 No.446」

まとめ

1.加齢に伴う筋萎縮に関し、筋の量的変化は生じるが、分子レベルでの質的変化は生じない。

2.上記表(B)の測定は無負荷の状態で実施したものである。現実的には加齢に伴い、筋が萎縮し脂肪が増加するということが起きるため無負荷とはいかなくなる。これは足首にアンクルウェイトを巻いて運動するようなもので、負荷が加われば動きに影響が出る(遅くなる)。

3.食事(栄養)と筋肉への負荷トレーニングを継続し、脂肪を増やすことがないように十分な体調 管理を徹底し、筋委縮と脂肪増加を防ぐことで、最大筋力および最大パワーの低下を最小限に抑えることができる。

致命的な怪我がないことが前提になりますが、厳しい節制と妥協しない日々のトレーニングの積み重ね、そして、最大筋力や最大パワー以上に、高いスキル(技術、戦術、経験等の総合力)が要求されるスポーツであれば、40歳を超えて第一線で活躍することは特殊なことではないと思います。

筋連結

「骨格筋の形と触察法」という本があります。これは筋肉を深く知り、施術力を向上させるために有効な本です。特にこの中の「筋連結」という考え方は重要であると思うのですが、私が知る限り解剖学系の本などでも見かけたことがことがないため、ここに焦点を当てたいと思います。

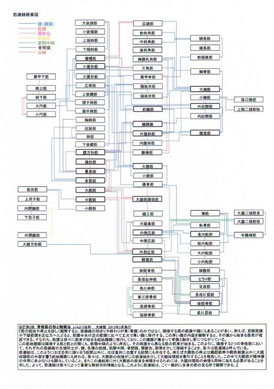

下記はこの本の筋連結について説明されたものです。そしてその下方の図は、特に頻度が高いと思う筋肉を中心に私が再構成して作ったものです。

『筋の起始や停止を詳しく観察すると、筋線維の初まりや終わりが骨(骨膜)のみではなく、隣接する筋の筋膜や腱にもあることが多い、例えば、前腕筋膜や下腿筋膜を近位方へたどると、筋腹中央付近の筋膜に比べて丈夫で厚い膜に移行する。この厚い膜の内面を観察すると、その膜から始まる筋束が確認できる。すなわち、筋膜は徐々に筋束が始まる起始腱膜に移行しており、この腱膜が集まって骨膜と融合し骨につながっている。この起始腱膜は隣接する筋と筋との間にも、筋間中隔のように存在し、その両面から異なる筋の筋束が始まる。

このように、隣接する2つの骨格筋において、それぞれの筋線維の先端同士が、腱、各種の筋膜、筋間中隔、骨間膜、関節包、靭帯を介して接続することを、我々は筋連結と呼んでいる。

筋連結は、このようにほぼ並列に隣り合う筋間以外に、ほぼ直列に位置する筋間にも存在する。例えば大殿筋の停止は腸脛靭帯や殿筋粗面以外に大腿四頭筋の外面を覆う起始腱膜にも終わる。我々は、大殿筋の収縮がこの筋連結を介して大腿四頭筋を牽引することを報告した。

この中で大殿筋が膝伸展の作用に多少なりとも関与していること。またこの連結部に付く大殿筋の筋束を伸張させるためには、大腿四頭筋の伸張も同時に加える必要があることを示した。よって、筋連結は我々にとって重要な解剖学的情報となる。

このように筋連結は、ごく一般的に全身の筋の至る所で観察できる。そこで本書は、現在までに我々が確認した全ての筋連結を本文中に列挙し、可能な限りその写真も掲載する。』

これは大変興味深い内容であり、実際の治療の中で注目していきたいと考えますが、やはり「筋連結」という考え方がこの著者を含めた一部のものなのか、一般的に使われている用語なのかを確認する必要があるだろうと思い調べてみました。

その結果、最も多く使っているのは理学療法士(PT)であることが分かりました。J-Stageには筋連結で検索するといくつかの論文が検索できます。