第二章 光源氏の晩年

(四十)三十八帖「鈴虫」 出家を選んだ女たち

・『「出家とは、生きながら死ぬということ」。自ら出家の道を選ばれた、瀬戸内寂聴尼の言葉である。ご自身の体験を踏まえてこその一言であるに違いないが、この言葉は、こと平安時代の貴族女性においても、ほとんどそのまま真実と言ってよい。』

・『貴族社会では、尼となれば恋人や夫との関係を断ち、世俗の楽しみを捨てて、厳しい仏道修行に励まなくてはならなかった。それでも彼女たちは、それぞれに心の救済を求めて、出家の道を選んだのである。動機は、大きく三つに分けられよう。何らかのできごとをきっかけに、生きる意欲をなくして出家するタイプ。また家族など大切な人を喪って出家するタイプ。そして最後に、病を得たり年老いたりして、死を身近なものと感じ出家するタイプである。』

・「源氏物語」の女君の出家の多くは最初のタイプである。光源氏から逃れるために出家した“藤壺”、継息子に言い寄られて世に嫌気がさした“空蝉”。柏木に犯されて出産し「もう死にたい」と出家した“女三の宮”、自殺未遂の果てに出家した“浮舟”もそうである。

・史実では例えば、一条天皇(980-1011)の中宮定子[ていし]がいる。天皇との幸せな日々を過ごしていたが、父の関白・藤原道隆が亡くなり、追い打ちをかけるように翌年、兄と弟が「長徳の政変」から流罪を受けた。定子は家が受けた辱めに耐えられず、絶望の中で出家した。その心は、半ば自殺に等しいものではないか。このことは当初、同情を以て貴族社会に受け止められた。だが一年後に、定子を諦められない一条天皇によって彼女が復縁させられると、「尼なのに」「還俗か」と批判を受けた。

・『仏教では、俗界は汚辱と苦に満ちていると考える。生まれ変わってもまた、それは同じだ。来世を少しでもよいものにするには、現世で功徳を積むしかない。そして仏の救いを得、極楽浄土への往生を果たすことが、最後の幸福だ。当時の仏道の基本はこうした考えだったと言ってよい。貴族たちも、華やかな日々の暮らしの奥底にこうした世界観を持っていた。そして何か事があれば、俗世界を脱して仏道専心の清らかな世界、つまり来世や浄土のことだけを思う出家生活に入ることを願った。出家とはその意味で、世俗の生から死への緩衝地帯といえる。だからこそ、女に若い身空で出家されることは、夫や家族にとってつらく、また忌まわしいことでもあったのだ。』

(四十三)四十帖「御法」 死者の魂を呼び戻す呪術~平安の葬儀

・『今の昔も葬法の儀礼は、死者のためのものであると同時に、遺された人のためのものでもある。儀式を一つ一つ行うことで、大切な人を喪ったことを受け入れ、きちんと悲しむ。心理学ではこれを「喪の仕事」という。それができない時、人はもがき苦しむ。』

(四十四)四十一帖「幻」 『源氏物語』を書き継いだ人たち

・紫式部が書いた「源氏物語」が、今我々が目にしているものと同じかどうかは分からない。式部自身が書いた本が伝わっていないので確認のしようがないからである。

・大長編の「源氏物語」は一気に発表されたのではなく、最初はばらばらに世に出た。

・「源氏物語」が現在のように整った形で伝えられるようになるには、幾人もの中興の祖がおり、その筆頭が藤原定家[ていか]だったと思われる。

・紫式部の時代から二百年を経ずして、「源氏物語」は注釈が必要なほど読みにくくなっていた。その理由はいくつかある。一つには草稿の流出である。このため下書きと完成原稿の両方が出回ってしまった。第二は誤写である。江戸時代以前、本は書き写して伝えられたため誤写は避けられなかった。そして第三は書写の際の勝手な書き換えや創作である。和歌と違って作者が尊重されていなかった物語は、書き換え御免と考えられていた節さえある。

・藤原定家は歌道に精進するとともに、平安時代の歌集や物語を集め自ら写した。「源氏物語」を写したのは嘉禄元(1225)年で、定家は六十四歳になっていた。定家の「源氏物語」は表紙の色から「青表紙本」と呼ばれた。また、定家と同じころ源光行と親行父子による「河内本」と呼ばれる優れた写本もあった。二つの本はそれぞれ尊重され、さらに写し継がれて時代を超えた。その数は計り知れずこの物語の命をつないだ。

第三章 光源氏の没後

(四十五)四十二帖「匂兵部卿」 血と汗と涙の『源氏物語』

・今読んでいる「源氏物語」は池田亀鑑(1896-1956)によるものである。「青表紙本」と「河内本」もその後の時の流れの中で転写を繰り返すうち、誤写だけでなく戦乱や災害で傷つけられる運命を免れなかった。また写本によっては、「青表紙本」と「河内本」が混ざって写されることもあった。そうしたなかで、もう一度「源氏物語」の本文を見直そうとしたのが、池田亀鑑であった。

・池田亀鑑は東京帝大文学部に就職して「源氏物語」関連プロジェクトを任され、全国の旧家や寺などを訪ね回り、古書など約三万冊を集めた。こうして七年、彼はようやく「校本」の原稿を完成させた。なお、それは「河内本」系統に属するものだった。ところが発表前、佐渡の旧家から「お宝」が現れた。

「源氏物語」の「浮舟」を除く五十三帖揃い。売り手の希望価格の1万円は当時にしては一軒家が買える巨額なものであった。亀鑑は蔵書家で知られた大島雅太郎に購入してもらい、それを亀鑑がそれを借り受ける形で亀鑑は解読し始める。そして、その本が現存する四帖分の定家自筆本と九帖分のその模写本に次いで古い「青表紙本」の写本であることに気づく。奥書には文明十三(1482)年の書写とあり、しかも書道の名家、飛鳥井雅康の自筆だった。

亀鑑は七年かけた「校本」の原稿をなげうった。書き換えに要した月日はさらに十年。ついに「校本」の刊行にこぎつけたのは、第二次世界大戦下の昭和十七年であった。

その後、大島本の所蔵は京都文化博物館に移り、活発な研究が続いている。

第四章 宇治十帖

(六十)五十四帖「夢浮橋」 紫式部の気づき

最後の五十四帖の解説は、この本の中で最も印象に残りました。

・『修道女の渡辺和子さんに「置かれた場所で咲きなさい」という名著がある。「置かれたところこそが、今のあなたの居場所なのです」「咲けない日があります。その時は、根を下へ下へと降ろしましょう」。文中の慈愛に満ちたこの言葉に、私は紫式部に通じるものを感じてならない。渡辺さんは、軍人だった父を二・二六事件の青年将校たちによって目の前で射殺された体験を持つ。紫式部の人生も、悲嘆や逆境の連続だった。だが紫式部も、置かれたその場その場に自分なりの根を降ろしている。「源氏物語」という大輪の花さえも咲かせている。

「めぐりあひて見しやそれともわかぬ間に、雲隠れにし夜半の月かな」。紫式部の私家集「紫式部集」の冒頭歌だ。小倉百人一首でご存じの方も多いだろう。紫式部自身が記す詞書によれば、これは幼馴染に詠んだ和歌だった。長く別れ別れになっていて、年を経てばったり再会。だが彼女は月と競うように家に帰ってしまった。「思いがけない巡り合い。「あなたね?」、そう見分けるだけの暇もなく、あなたは消えてしまったね。それはまるで、雲に隠れる月のように」。楽しい友情の一場面のようだが、そうではない。この友はやがて筑紫に下り、その地で死んだ。天空で輝いていた月が突然雲に隠されて姿を消すように、二度と会えない人となったのだ。

紫式部が人生の最晩年に自伝ともいうべき家集を編んだ時、巻頭にこの和歌を置いたのは、ほかでもない、こうした「会者定離[会う者は必ず離れる定めにあるということ]」こそ自分の人生だと感じていたからだ。紫式部は、おそらく幼い頃に母を亡くしている。姉がいたが、この姉も紫式部の思春期になくなった。そんな頃出会ったのが、先の友人である。偶然にも彼女の方は妹を亡くしており、二人は互いに「亡きが代はりに(喪った人の身代わりに)」慕い合った。「源氏物語」に幾度も現れる「身代わり」というテーマ。紫式部にとって幼馴染を喪ったとは、母と姉と友自身の、三人分を喪ったことでもあったのだ。

それでも折れなかった心が、夫を喪った時、とうとう折れた。本来、人に身代わりなどないのだ。哀しみを慰める術の限界を突きつけられて、紫式部は泣くしかない。この時の心境は、紫の上を喪った光源氏と大君を喪った薫各々の述懐に活かされていよう。自分に無常を思い知らせようとする仏の計らいだ、つまり降参するしかないと、彼らは言うのだ。光源氏はそれを機会に出家する。薫は魂の彷徨を続ける。では紫式部はどうしたか。人生を見つめ、そして目覚めたのである。

人とは何か。それは、時代や運命や世間という「世(現実)」に縛られた「身」である。身は決して心のままにならない。まずそれを、紫式部はつくづく思った。だが次には、心はやがて身の置かれた状況に従うものだと知る。胸の張り裂けるような嘆きが、いつしか収まったことに気づいたのだ。「数ならぬ心に身をば任せねど 身にしたがうは心なりけり(ちっぽけな私、思い通りになる身のはずがないけれど、現実に慣れ従うのが心というものなのだ)」(「紫式部集」五十五番)。紫式部は「置かれた場所」で生き直し始めたといえよう。

だが紫式部は、現実にひれ伏すだけではなかった。彼女は心というものの力にも気づいたのだ。「心だにいかなる身にか適ふらむ 思ひ知れども思ひ知られず(現実に従うという心だが、それさえどんな現実に収まるものだというのか。心は現実を思い知っている。でも思い知りきれず、はみ出すのだ)(同五十六番)。そう、心は何にも縛られない。易々と現実から抜け出て、死んだ人とも会話し、未来を夢想する。架空の世界まで創りだす。時空を超えて、それが心というものの普通だ。紫式部はこの「心」という世界に腰を据え、人というものに考えを致し続けた。彼女にとって、「置かれた場所」で「下へ下へと根を降ろす」とはこのことだった。「源氏物語」はその結実であったと、私は思う。

無駄に漢学の才のある娘だと、父親に嘆かれたこと。新婚わずか三年で、娘を抱え寡婦となったこと。「源氏物語」を書けば書いたで、意に沿わぬまま中宮彰子の女房にスカウトされ、同僚からは高慢な才女と誤解されていじめにあったこと。「人生は憂いばかり」と、紫式部はため息をつく。だがそれぞれの場で、彼女は考えることを手放さず生きた。果たして、漢学は彰子に請われて進講するに至り、娘は母の背を見て成長し、同僚たちの信頼も勝ち得て、紫式部は彰子後宮に欠かせない女房となった。「心」という根が、ぶれることなく彼女を支えたのだと私は思う。

「源氏物語」の最終場面。浮舟も薫も揺れ動く心を抱えて、いったいどうなってしまうのだろう。紫式部は答えを用意している。それは、どうなろうと「それでも、生きてゆく」ということだ。「紫式部集」の最終歌が、紫式部の至った最後の境地を私たちに教えてくれる。「いづくとも身をやる方の知られねば 憂しと見つつも永らふるかな(憂さの晴れる世界など、どことも知れませんからね。この世は憂い。そう思いながら、私は随分長く生きて来ましたし、これからも生きてゆきますよ)」(百十四番)

この和歌に励まされつつ、私たちもそれぞれに置かれた場所で咲こうではないか。』

ご参考:『源氏物語講義』

こちらの本は昭和9年(1934年)発行の非常に古い本なのですが、とても貴重と思えるページがありました。著者の下田歌子先生は日本の女子教育の先駆者で、源氏物語をはじめとする古典研究や歌人としても名高く、一部では“明治時代の紫式部”とも呼ばれていたようです。

※実践女子大学・短期大学さまのサイトに”下田歌子年表”がありました。

本の右横に書き出した文章は、下田先生による紫式部と源氏物語を分析したもので、非常に興味深い内容です。見出しに続き、要約してご紹介させて頂きます。

紫式部は古今に卓絶せる女性

『要するに、自分が紫式部なる人の幻影の眼底に浮ぶ儘に、夢裡の虚言的であろうが、今少し記して見よう。』

●蒲柳[ホリュウ]の質(生まれつき体が弱く病気にかかりやすい体質)の方だったらしい。

●容貌も普通で、多少良いぐらいの所であったようだが、頗る[スコブ]謙遜な態度であったらしい。

●常に鋭い理智の光芒(一筋の光)を内に隠すも、時にその閃光が仄めく様な場合もあっただろう。

●定めて品がよく、甘味[ウマミ:面白さ]が含まれて居て、その内部には存外強き意志が根を張って居り、だいぶ佛教より受けた厭世的悲哀的の心持もあるが、さりとて陰鬱などと云う程ではなくて、所謂「物のあはれ」を泌々と身にしめて、自然の妙趣を深く味いつつ、随時、心を雲外玄門(雲の上の仏門)に遣やりて、現世目前の煩わしきを排除していた事であろうと想像する。

●物堅き学者の家に生まれ、相当に学問あり、且つ、見識あるところの藤原宣孝に嫁いだが、早く寡居[カキョ:未亡人]して克[ヨ]く二人の遺児を養育した。

●特に稀有の天才に恵まれたる上に、能く学問芸術を履修し、実学の研究を重ねて、遂に源氏物語と云う未曾有の一大名著を産出した。

源氏物語の全貌、平安朝の絵巻物

●全体に就いて略評すれば、この物語の目的が、著者の那邊[シャヘン:どの辺]にあったかは、今更確かめるよしもないが、著者は恐らくは既成の物語本などを読んで、徒然の慰めがてら自分も面白い物語を書いて見たい、自分が書いたら、恐らくは是よりは今少し立ち勝った情趣のあるものが出来るであろうと自信して、筆を執り始めたものであろうと思われる。

●式部が現在目に見る事、過去に聞き置いた事などを描写して組み立て、それに自己の理想を加えて記述したのであろう。高尚なる理想に実際的世間の事柄を以て肉づけ、且つ温かい血を通わせて、平安朝の舞台に活動させたのである。

●この物語は五十余帖の浩瀚[コウカン:書物の量が多いこと]なものを一貫して、先ず不確実な所も不自然な所も無く、見る者をして全く春花秋葉の美観を呈する平安朝の極彩絵巻を、後から後からと繰り拡げて見る様な心地がする間に、おりおり奥深き人情の根底に触れ、事細かき人世の裏面迄も、ささやき告ぐる聲[声]が聞えて来る様な感を生ぜしむるのである。

人情の機微を穿[ウガ]ち、教化の眞諦[シンテイ:絶対不変の真理]に觸る。

●平安朝盛時の写実であるから、全幅総て戀[恋]物語が場所を取って居る。その中にかつて文字の上では見た事もない様な、人情の機微を穿って[ウガッテ:本質を捉えて]居る点は、実に未曾有の書と禮讃[ライサン:称賛]される。

●式部は当代の政治上にも一隻眼[物を見抜く力がある独特の見識]を有して、その飽かずおぼゆる節を仄かにして居る様である。

●随分力を入れて書いたかと思われる点は教育面である。先ず物語中の女性主要人物紫上に対して女子教育を、主人公源氏君の嫡男夕霧に対して男子教育を、その他此處彼處[ここかしこ]に教育面を説いて居り、殆ど当時貴族の欠点、及び教育の短所を指摘し補足したかの如き記事には、千載の下[千年後]今なお採って以て行いたき適切の事さえあるのには、殆ど敬服感激する次第である。

自然美の融合

●物語の全体に亘って、えも云わぬ美しさ軟かさ氣高さが、非常に深みのある様に思われるのは、全く大自然を愛する著者の感情から渾[混]然として湧き出づる一種の和氣[穏やかな様子]、その和氣がおのずからすべての方面を包んでいるからであろう。

●植物動物の色音[イロネ:花の色、鳥の声]芳香は勿論、四季おりおりの風物、日夕[ニッセキ]朝夜[アサヨ]の靄霞[キリカ]雲霧[ウンム]も、皆著者が筆硯[ヒッケン:文筆]に呑吐[ドント]されたのである。

※『例せば源氏物語第一帖桐壺帝巻の終りに、源氏君の二條院を公けより立派に御改造になる事を記して居るけれども、殿内のことは一寸とも、其の模様は記してなくて、唯庭園の事のみ「もとの木立山のややずまひ、面白き所なりけるを、いとど池の心廣くしなしてめでたく造りののしる」とある。あの最も壮麗なりとする六條院にても、殿内の事はその構造も室内装飾も、記す所が甚だ貧弱なるにも関らず、四季の庭園及び花弁の種類配置等は、後世庭造の根源なりと称する程、存外非常に細やかに記してある。』

画像出展:「源氏物語講義」

●紫式部の父は藤原爲時(越前守)である。

●紫式部の同胞(兄弟姉妹)については以下のように記述されている。

『式部には三人の兄があり、猶一人の妹があって夭死[ヨウシ:若死]したと云う説もあるが、能く分らない。そして惟規は式部と同母であり、他の二人は異腹兄であると傳[伝]えられて居る。』

●紫式部の夫、子供については以下のように記述されている。

『夫の[藤原]宣孝には既に数人の子息があり、式部は即ち後妻である。地位も生家と比べて大抵同等の所である。して見れば、別に地位の上から見て、式部には出世的の縁組でもない。あの式部の才識と気位とを以て、必ずしも宣孝を夫に選ばなくても善さそうなものである。まだもっともっと勝った良縁を求められそうなものであるのに、何うした事であろうと思われるが、併しあの階級の中では、宣孝は一寸異彩を放った人であったらしい。此の頃の御嶽詣には、必ず白き浄衣の疎末なものを着て、熊と身をやつやつ[目立たない]しく行かなければ、恐ろしい佛罰に当たると稱[ショウ]した世間一般の迷信を排して、子息隆光と共に、位職に相当する儀容[ギヨウ:礼儀にかなった姿]を備えて詣でて成功した等、当時には珍しい一種の気慨のあった人であるから、当人は勿論、学者の父がこんな点に打ち込んで、所謂人物本位で、宣孝を婿に取ったのかも知れぬ。此の宣孝の御嶽詣の一事は、当時異様の事として世間にも喧傳[ケンデン:世間でやかましく言いたてる]されたものと見えて、枕草子にも載って居る。是等に就きての卑見[ヒケン:自分の意見をへりくだっていう]は、更に後段に譲るとしよう。宣孝の卒去は長保三年四月とある。年齢は大凡少くとも三十三四歳以上四十歳位の時であったろうかと思はるる。』

『式部が義子即ち宣孝の子は、長男隆光の外に頼宣、儀明、隆佐、明懐といふ、つまり五人の男児があり、隆光の母は下総守顯猷の女、頼宣の母は讃岐守平季明女、隆佐、明懐の母は中納言朝距の女であると云ふ。』

画像出展:「源氏物語講義」

これだけコンパクトにまとめられた表は無いように思います。“源氏君”はもちろん、“光源氏”です。その下の同じく黒枠(男性)の“薫”と“夕霧”は源氏君亡きあとの物語の中心人物です。黒&赤の二重線(=)は夫婦もしくは愛人関係で、破線(---)は表面上の親子となっています。また、輪郭とゴシックは特に重要な人物とのことで、ゴシックは先の三人(源氏君・薫・夕霧)の主人公に加え、唯一の女性である“紫上”を加えた計四人となっています。藤原の一文字の“藤”と父の役職の“式部”を組み合わせて”藤式部”とされていたのが、源氏物語が一世を風靡して“紫式部”と呼ばれるようになった背景は紫上とされているという説もあります。数字は黒は男性、赤は女性で結婚年齢を示しています。また、漢数字は出生時父年齢・出生時母年齢になります。

画像出展:「源氏物語講義」

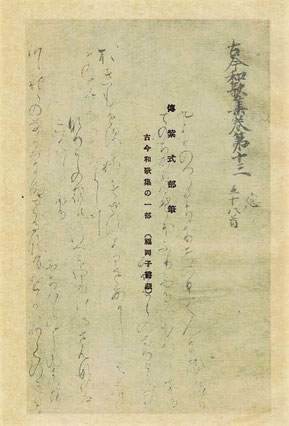

これは非常に薄い半透明の和紙に、『傳 紫 式 部 筆 古今和歌集の一部 (福岡子爵藏)』とだけ書かれ、その半透明の和紙をめくると、『古今和歌集巻第十三』と題するページが現れます。

調べたところ、”福岡子爵”は大政奉還や五か条の御誓文に関わった”福岡孝弟”のことで間違いないと思います。

ネットで調べた範囲では、紫式部直筆の般若経があるような記述もあったのですが、それを否定する記事もあり、正式に認められた紫式部直筆のものはないように思います。従いまして、この『傳 紫 式 部 筆 古今和歌集の一部 (福岡子爵藏)』は昭和初期においては、紫式部の書ではないかとされていたと考えるのが妥当のように思います。