またまた身の丈を超える本に手を出してしまいました。原因は今回勉強した量子論です。その昔、“産業の米”と言われた半導体は、量子論というミクロの世界を正確に描くことができる理論によって生み出されました。科学に明るくない私が言うのは適切ではありませんが、量子論は人類の進歩にとって最大の発見といっても良いのではないかと思います。

そして、量子論は“数学理論”だということです。“シュレーディンガーの方程式”はその中でも最も注目されるものだと思います。

なお、量子論とは“考え方”や“思想”であり、量子力学とは“量子論に基づいて物理現象を記述するための数学的手段”と言われています。あまり良い例えではありませんが、「量子論が“拳銃(器)”、量子力学が“実弾(中味)”」というイメージです。

理系の受験科目の一つとしてしか見てこなかった私ですが、「数学恐るべし!」、「数学とはいったいどんな学問何だろう?」という思いが大きくなりました。また、それを知ることができる良い本はないだろうかと探しました。こうして、今回の本を見つけました。

著者:ティモシー・ガウアーズ

出版:岩波書店

発行:2004年6月

目次

はじめに

1.モデル

2.数と抽象

3.証明

4.極限と無限

5.次元

6.幾何学

7.概算と近似

8.数学に関するよくある質問

裏表紙にはこの本の概要が書かれています。

『数学を組み立てる考え方とはどのようなものなのでしょうか。いったい数学者はどんなことを考えているのでしょうか。よく「数学は抽象的な学問だ」と言われますが、それは決して、数学が謎めいた秘義であるという意味ではありません。抽象とは、自由に考えるための道具立てなのです。考え方のコツをつかめば、「無限」や「26次元」などといった用語は不可解なものではなくなります。数学界でもっとも栄誉あるフィールズ賞を受賞した著者が、数学を支える重要な考え方を紹介します。数学をむずかしいと思う「壁」がきっと取り除かれることでしょう。』

“数学”を取り上げたのは“量子論=数学理論”だからです。そして、量子力学を牽引する極めて重要なシュレーディンガー方程式ですが、その一部の波動関数ψ[プサイ]の正体は未だに明らかになっていません。つまり、数学的には問題ないが物理学的には問題を残す。ということのように思います。

その波動関数について、マックス・ボルンが1926年に提唱したのが“波動関数の確率解釈”です。

画像出展:「ウィキペディア」

この“波動関数の確率解釈”の“是非”は明確に二分されました。

“非”の立場をとった中には、シュレーディンガーをはじめ、ブロイ、プランクなどの量子力学の発展に大きな貢献をした物理学者も含まれていました。また、“光量子仮説による光の粒子と波動の二重性”を唱えたアインシュタインも反対の立場を取りました。その背景にあるものは、自然現象を表す物理学は決定論でなければならないという、ニュートン以来の物理学の大前提でした。

この、“波動関数の確率解釈”の“是非”の概要に迫ることは、数学と物理学(量子力学)の関係を知るうえで大切であると考えますので、ブログ“量子論1”でご紹介したものを再登場させ、それに追加するかたちで進めていきたいと思います。

この本の「3章 見ようとすると見えない波 ◆ミクロの世界の物理法則が明らかになる」の部分をご紹介します。

『さて、3章でもさまざまな話をしてきました。最後は例によってこの章のポイントをおさらいしておきましょう。

①原子中の電子の軌道半径がとびとびの値に限られるというボーアの量子条件の根拠を示すために、ド・ブロイは電子を波であると考えて、その波長を求めた。

②シュレーディンガーは電子の波を表すシュレーディンガー方程式を導き、電子の「とびとび」のエネルギー状態などの説明に成功した。

③しかしシュレーディンガー方程式が示す波動関数ψ(プサイ)、すなわち電子の波(これは複素数の波である)の正体はわからなかった。

④ボルンは波動関数ψそのものが何を表すのかを考えずに、代わりにψの絶対値の二乗が、電子をその場所に発見する確率に比例することを見いだした(「波動関数の確率解釈」)。

⑤ボーアたちは、観測される前の電子はさまざまな位置にいる状態が「重ね合わせ」になっているが、私たちが電子を観測したとたんに「波の収縮」が起きて電子は一ヶ所で発見されると考えた(「コペンハーゲン解釈」)。

こうして1920年代に、原子中の電子が示す不思議な現象をきちんと説明できる理論を、私たちはついに手にすることになりました。そしてその結果わかったのは「電子などミクロの世界は、私たちが知っていた物理法則とはまったく違うルールに支配されていたのだ」ということです。

その新たなルールの第一は、シュレーディンガー方程式に代表される波動力学(量子力学)です。ミクロの世界の物質は、それを「波である」と考えることでふるまい(動きやエネルギー)などを求めることができるのです。

そしてもう一つのルールが「確率」です。私たちが電子を発見する場所は、サイコロを振って決められるかのように、確率的に決定されるというのです。』

シュレーディンガー方程式は量子力学の基本となる方程式であり、図に示すような形をしています。一方、古典物理学の中には、音波や電磁波などの波が周囲に伝わっていくようすを表す波動方程式というものがあります。シュレーディンガー方程式はそれに似ていますが、さらに複雑なものになっています。

画像出展:「量子論を楽しむ本」

こちらは1926年6月21日~26日に行われたチューリッヒでの会議後に若いヒュッケルを中心につくられたという詩です。

計算どっさり、エルヴィンさんが

波動関数とやらでなさるけど、

さて、わからんことが一つある

波動関数とは何なのか?

画像出展:「波動力学形成史」

今回はこの“◆ミクロの世界の物理法則が明らかになる”の次に書かれていた“◆確率解釈に反対したアインシュタインたち”もご紹介します。

『ここで問題になるのが、二番目のルールである「確率」、すなわち波動関数の確率解釈です。プランクやアインシュタイン、そしてド・ブロイやシュレーディンガーなどのそうそうたるメンバーが、この確率解釈に異議を唱えました。

波動力学を創始した当人であるシュレーディンガーはもちろんのこと、プランクやアインシュタインが「第一のルール」を認めていたことは、118ページでも触れたとおりです。[118ページとは:『この方程式を解けば、物質がどんな「形」の波を持ち、その波が時間の経過とともにどのように伝わっていくのかが計算できます。シュレーディンガーはこの方程式を用いて、水素原子中の電子のエネルギーがボーアの量子条件のとおりに「とびとび」になっていることを示しました。シュレーディンガーの論文は、プランクやアインシュタインからただちに絶賛されました。このシュレーディンガーの理論は波動力学と呼ばれ、ミクロの世界の運動法則を記述する量子力学の基本の理論になったのです』]

しかし二番目のルールである確率解釈には激しく抵抗しました。なぜなら確率などという原理を物理学の中に持ち込むと、物理学はもはや「決定論」ではなくなってしまうと考えられるからです。

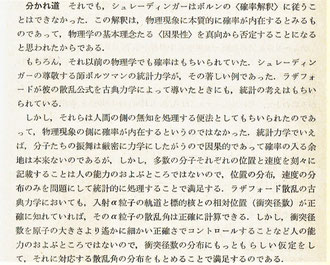

「物理学を決定論と考える」とは、簡単に言うと、過去のある時点の条件がすべてわかれば、その未来はただ一つに決定できると考えることです。たとえば、手に持ったボールから手を離したとき、ボールがどんな運動をするのかは、ボールと地面の距離や地球の重力の強さなどを知ることで正確に予測できます。同じように地球が明日、太陽の周囲を回る公転軌道の中でどこにいるのかも、太陽の重力や太陽と地球の距離を知ることで間違いなく計算できるのです。

ただしボールを地面に落とすとき、突然風が吹くかもしれません。一時間後に小惑星が地球に衝突して、地球の位置を変えてしまうかもしれません。しかし、そうした要因をもしすべて知ることができたならば、未来はただ一つに決められるというのが、決定論的な考え方です。そして自然現象を表す物理学は決定論でなければならないというのが、ニュートン以来の物理学の大前提だったのです。』

B点という位置における波の振幅が、A点における波の振幅の二倍になっているとします。この時、実際にこの電子を観察すれば、電子がB点において発見される確率は、A点において発見される確率の四倍(二の二乗=四なので)になるのです。

またD点における波の振幅は、A点と同じ大きさなので(「高さ」と「深さ」の区別は不要で、大きさつまり絶対値だけでだけを見ます)、発見確率も同じなります。これに対して、C点における波の振幅はゼロになっています。この場合、電子がC点という場所で発見される確率はゼロになるのです。

このように私たちが「ある場所」に電子を発見するかどうかは、その場所における波の振幅つまり波動関数ψの値によって左右されることになります。ψの絶対値が大きい場合ほど、そこに電子を見つける可能性が高いのです。

画像出展:「量子論を楽しむ本」

写真は後列右から6人目がシュレーディンガー。中央の列右端がボーア、その左隣がボルン、ブロイ。前列右から5人目がアインシュタイン。

第五回ソルヴェイ会議

・期間:1927年10月24日~10月29日

・場所:ベルギー ブリュッセル

・講演

・W.L.ブラッグ:X線の反射強度

・A.H.コンプトン:輻射の電磁理論と実験の不一致

・L.ドゥ・ブロイ:量子の新力学

・M.ボルン,W.ハイゼンベルク:量子の力学

・E.シュレーディンガー:波動の力学

・N.ボーア:量子仮説と原子論の新しい発展

『この回のソルヴェイ会議は主題に“電子と光子”を掲げていたが、議論はおのずと量子力学の解釈にむかい、それをめぐって沸騰した。量子力学のあたえる自然の記述は完全であるかとアインシュタインが問い、ボーアに迫った。彼等の晩年まで続く論争は実にこの会議にはじまったのである。』

画像は「シュレーディンガー その生涯と思想」より、文章は「波動力学形成史」より。

こちらは、“ボーアとシュレーディンガーの討論(p206)”、“シュレーディンガーの”波動関数の確率解釈”に対する考え(p203)”、そして”量子力学の成立(p207)”に関して書かれたページです。大変興味深いので抜粋してそのまま貼り付けました。

非常に長い前置きになってしまいましたが、上記の内容を頭の片隅に置きながら、今回の『一冊でわかる 数学』の中から、理解ができて、数学と量子力学/物理学のつながりに関係すると思われる部分をご紹介します。目次でいうと一つは「1.モデル」から、もう一つは「7.概算と近似」からになります。

数学的モデルとは?

『物理学の問題に対して得られた答えをよく調べてみると、科学的な考察からもたらされる部分と、数学によってもたらされる部分とにはっきり区別できることが多い(いつも必ず区別できるわけではないが)。また、科学者が理論を組み立てるときには、観測や実験の結果から作っていく部分と、理論のシンプルさや、現象をどれだけ説明できるかといった一般的考察から作っていく部分とがある。数学者や、科学者のなかでも数学をやっている人たちは、そうして作られた理論をもとに、純然たる論理だけによって何が引き出せるかを調べていく。型どおりの計算からは、その理論がもともと説明すると期待されていた現象が導かれることもあるが、ときにはまったく思いもよらなかった現象が予測されることもある。そんな意外な予測がのちに実験によって裏づけられれば、理論を支持する立派な証拠となる。

しかしながら、「科学理論による予測を実験によって裏づける」という作業は一筋縄ではいかない。なぜなら、前節で述べたように、状況を簡単にしてくれる仮定を置く必要があるからだ。それを説明するために、もうひとつ別の例を挙げよう。ニュートンの運動法則および重量法則によれば、2つの物体を同じ高さから同時に落とせば、それらは同時に着地する(ここでは地面は平坦だと仮定した)。ガリレオが最初に指摘したこの現象は、いささか直感に反している。いや、直感どころではない。ゴルフボールとピンポン玉で実験してみればわかるように、実際、ゴルフボールのほうが先に地面に着くからだ。では、いかなる意味でガリレオは正しかったと言えるのだろうか?

この簡単な実験がガリレオ説への反証とみなされないのは、いうまでもなく、空気抵抗が存在するからである。経験が教えているように、空気抵抗が小さければガリレオの理論はよく成り立つ。だが、「ニュートン力学の予想がはずれたときはいつも空気抵抗のせいにするのはご都合主義だ」と思われる読者もいるかもしれない。しかしそんな読者も、真空中では、羽毛はたしかに石と同じように落下するのである。

とはいえ、科学における観測は、どうやっても完全には直接的にも決定的にもならないから、科学と数学との関係を説明するには、もう少しうまい方法を考えなければならない。実をいえば数学者は、科学理論をそのまま現実世界にあてはめるのではなく、「モデル」にあてはめるのである。ここではモデルというのは、研究対象である現実世界の一部を単純化した、いわば架空の世界であり、その世界では厳密な計算ができるようなものと考えてよい。石を投げる場合であれば、現実世界とモデルとの関係は図1と図2との関係のようなものである。

与えられた物理的状況をモデル化する方法はたくさんあるので、あるモデルが現実世界を理解するのに役立つかどうかを判断するためには、経験に照らし、理論的考察をさらに深めなければならない。モデルを選ぶときにまず目安にすべきは、そのモデルの性質が、観察されている現実世界の性質に対応するかどうかだ。しかしながら、モデルがシンプルであることや、数学的にエレガントであることなど、現実世界との対応以外の要素のほうが重要になることも少なくない。実際、現実世界にはまったく似ていないのに非常に役立つモデルもあるのだ。』

概算と近似

『たいがいの人は、数学は白黒はっきりした厳密な学問だと思っている。高校までの数学を習うと、簡潔に述べられた問題の答えはやはり簡潔に示され、しかも多くの場合は短い式で表されるのだろうと思うようになる。ところが、大学まで数学の勉強を続けた人たち、とくに数学を研究しはじめた人たちは、これほど現実からかけ離れた話もないことをすぐに悟ることになる。多くの問題において、解が厳密な式で表されるのは、思いもよらない奇跡的な出来事なのである。たいていは厳密な答えではなく、おおざっぱな概算で妥協しなければならない。概算というものに慣れるまでは、こういう妥協はみっともなくて口惜しいことに思われる。だが、概算の面白みを知っておいて損はない。なぜならそれを知らないでいることは、いくつもの大定理や、未解決問題の大半に出会い損なうことだからである。』

分かったこと(イメージ)

物理学と数学の関係は性格の異なる兄弟のように感じました。現実主義者(物理学)の兄と曲がったことの大嫌い(数学)な弟というイメージです。

二人は血がつながっており、お互い助け合って生きています。二人の関係を意識すると、兄、弟、それぞれの個性も理解しやすくなります。

しかしながら、今回は現実主義の兄も先祖代々受け継がれてきた家訓(ニュートン力学に代表される“決定論”)をないがしろにすることはできないという強い思いを抱いています。一方、兄を支援する立場の弟は、曲がったことは一切受けつけないという頑固さを封印し、結果に対する柔軟性(概算・近似)に目を向け、考えの幅を広げることも必要だと感じています。

量子論の育ての親とされるニールス・ボーアと古典派との分かれ道となった“波動関数の確率解釈”を提唱したマックス・ボルン等の推進派。彼らは”歩”を進めるために家訓を越え、柔軟性を積極的に取り入れることによって、常識がまったく通用しない原子よりも小さなミクロの世界に足を踏み入れました。

マックス・ボルンは“波動関数の確率解釈”の発表から28年後の1954年にノーベル物理学賞を受賞されました。そして、なくてはならないコンピュータをはじめ様々な分野で量子力学は大きな成果に貢献しています。

付記1(「8.数学に関するよくある質問」より)

本書の最後となる「8.数学に関するよくある質問」にはユニークな8つの質問が掲載されています。ここでは先頭の「数学者は30歳を過ぎると才能が枯渇してしまうというのは本当ですか?」をご紹介させて頂きます。

1 数学者は30歳を過ぎると才能が枯渇してしまうというのは本当ですか?

2 女性の数学者が少ないのはなぜですか?

3 数学と音楽は相性がいいのでしょうか?

4 積極的に数学は嫌いだと言う人がこれほど多いのはなぜでしょうか?

5 数学者は研究にコンピュータを使いますか?

6 数学を研究できるということが不思議です。

7 有名な問題がアマチュアによって解かれた例はありますか?

8 なぜ数学者は、定理や証明を「美しい」などと言うのですか?

1 数学者は30歳を過ぎると才能が枯渇してしまうというのは本当ですか?

『これは広く信じられている神話だが、この神話が人の心に訴えるのは、数学的能力というものが誤解されているせいである。世間の人たちは、数学者は天才なのだと思いたがる。そして天才とは、一握りの人だけが生まれながらにもつ完全に神秘的な資質であって、一般人がそれを獲得する見込みはないと考えたがるのだ。

数学者の年齢と研究の生産性との関係には大きな個人差があり、20代で最良の仕事をする数学者がいるのも事実である。しかし圧倒的多数の数学者は、知識や経験は年齢とともに増え続けると感じているし、たとえ「生の脳力」は低下するとしても(「生の脳力」などというものがあればだが)、長期的には、知識や経験の増大は脳の衰えを補ってあまりあるというのが実感だろう。画期的な仕事が40歳を過ぎた数学者によって成し遂げられることが多くないのは確かだが、しかしそれはむしろ社会的な要因のせいではないだろうか。40歳までには、画期的な仕事ができるほどの人はすでに若い頃の仕事で名を成しているから、地位や名声をまだ確立していない若い数学者ほどのハングリー精神はなくなっているのかもしれない。しかしこれには多くの反例があり、なかには退職後もずっと情熱を失わない数学者もいる。

世間に広まっている数学者のステレオタイプは、あまりうれしいものではない―「頭は非常に良いだろうが、変人で身なりにかまわず、中性的かつ自閉症的」といったところか、このステレオタイプにあてはまらないからといって、数学は得意教科にはなりえないと考えるぐらい馬鹿げたことはない。実際、他の条件がすべて同じなら、あてはまらない人のほうが有利だろう。数学を学ぶ学生のうち、研究者にまでなる人はごくわずかである。たいていは途中で興味を失ったり、博士課程への受け入れ枠に入れなかったり、博士号は取得したものの大学に職を得られなかったりして研究をやめてしまう。こうして何段階もの選抜をくぐり抜けた人たちの集団では、初期の学生時代にくらべて、変人の比率は少なくなっているというのが私の印象である。―そして、そう感じているのは私だけではない。

好ましからぬ数学者像には、本来ならば数学を楽しみ、数学が得意になっていたかもしれない人たちをこの教科から遠ざけるという悪影響があるのかもしれない。だが、「天才」という言葉の及ぼす害悪は、いっそう見えにくく、しかも深刻だ。天才をおおざっぱに定義すれば、「ふつうの人にはできないこと、あるいは何年も修行しなければできないことを、若くしてやすやすとやってのける人」となるだろう。天才たちの偉業には何か魔法めいたところがあって、天才の脳は単にわれわれのそれよりも効率よく機能するだけでなく、何かまったく異質な働き方をするかに思われるものがある。ケンブリッジ大学には1年か2年に1人ほど、教員を含めてたいていの人が何時間もかかって解くことになりそうな問題を、ものの数分で解いてしまう学生が入学してくる。そういう人物を前にすれば、一歩下がって驚嘆するしかない。

ところが、そんな並はずれた人たちが数学研究者として大成するとは限らないのである。自分以前のプロの数学者たちが取り組んでは失敗してきた問題を解こうとすれば、さまざまな資質が必要になる。先に定義した天才の資質などは、そのためには必要でもなければ十分でもない。極端な例を挙げると、アンドリュー・ワイルズはちょうど40歳のときにフェルマーの最終定理(「x,y,z,nを正の整数とし、nが2よりも大きいとき、xのn乗+yのn乗はzのn乗と等しくはなりえない」)を証明し、世界一有名な数学の未解決問題を解決したが、ワイルズの頭の良さに疑問の余地はないにせよ、彼は私の言う意味での天才ではない。

しかしあれほどの偉業を成し遂げた人物であるからには、常人を超えた神秘的な力をもっているに違いないと思う人もいるかもしれない。なるほどワイルズの仕事は驚異的だが、それは説明不可能な種類の驚異ではない。彼を成功させたものが本当のところ何であるかを私は知らないけれども、少なくともワイルズは、大いなる勇気と、確固たる意志と、強靭な忍耐力と、他の研究者が成し遂げた難解な研究に関する広範な知識と、しかるべき時期にしかるべき領域を研究していた幸運と、ずば抜けた戦略能力を必要としたことだろう。

結局のところ、最後に挙げた「ずば抜けた戦略能力」という資質こそは、猛烈なスピードで暗算ができることなどよりはるかに重要である。数学に対するもっとも深い貢献は、しばしばウサギよりはカメによって成し遂げられているのだ。数学者は成長するにつれて多くの専門知識を身につけていくが、それらは同僚の仕事から得られることもあれば、長い時間をかけて数学を考え抜いた結果として得られることもある。そうして身につけた知識を使って有名な難問を解決できるかどうかを決めているのは、主として注意深い計画性である。豊かな実りをもたらしてくれそうな問題に狙いを定め、見込みのなさそうな戦略を捨てるべき時に知り(これは難しい判断である)、詳細を詰めていく前に(そこまで到達するのは稀である)、大まかなアウトラインを描き出せなくてはならない。それができるためには、ある程度の成熟が必要だ。これは決して天才であることと相容れない資質ではないけれど、必ずしも天才に付随する能力でもないのである。』

付記2(『思考の凄い力』:ブルース・リプトンより)

今回、いままで全く縁のなかった量子論、量子力学を学ぼうとしたきっかけは、ブログ“がんと自然治癒力8”で読んだ『思考の凄い力』に因るものです。最後にもう一度その内容を確認して終わらせたいと思います。

第四章 量子物理学が生物学・医学を変える日は近い

ニュートン力学では超常現象を解明できない

『搭乗を待っていて、ハッと気がついた。これから5時間もシートに縛りつけられるというのに、何も読み物がない。

搭乗ゲートは閉まろうとしていたが、列から離れてコンコースを降り、本屋へと向かった。選択肢は山のようにあるのに飛行機のドアが閉まって取り残される危険性もあり、パニックになりそうだった。どうしていいかわからなくなったとき、一冊の本が目にとまった。『量子の世界』。著者は物理学者ハインズ・R・パージェル。ざっと見たところ、量子物理学の初心者向け解説書らしい。大学のとき以来、量子物理学恐怖症は根強かったので、すぐに棚に戻してもっと軽い読み物を探す。

頭の中でストップウォッチの秒針がレッドゾーンに突入した。ベストセラーだと自ら喧伝している本をつかんで、レジに走る。会計を待ちながらふと見ると、カウンターの後ろの棚に例のパージェルの本が一冊ある。会計はもうほとんど終わっていたし、時間切れになる寸前だったが、ついに量子物理学嫌いを返上して、『量子の世界』も追加で買うことにした。

本屋への行き来にダッシュしたのでアドレナリン全開だったが、飛行機に乗り込んでなんとか自分を落ち着かせ、クロスワードパズルを解いてから、いよいよパージェルの本にとりかかった。

ハッと気がついたときには没頭していた。何度も前にかえっては同じ部分を読み直さなくてはならなかったが、それでも夢中になった。フライトのあいだ読み続け、マイアミで3時間待ちのときもずっと読み続け、さらに楽園の島へ向かう5時間の道中ずっと本を置くことができなかった。パージェルには完全にやられてしまった!

シカゴで飛行機に乗るまで、量子物理学が生物学に関係があるなどとは思ってもみなかった。ところが飛行機が楽園に着いたときは脳が揺さぶりをくらっていた。量子物理学は生物学に“関係おおあり”なのだ!

量子物理学の法則を無視する生物学者は明らかに科学的な過ちを犯している。なんといっても物理学はすべての科学の基礎なのだから。ところが、わたしも含めて生物学者たちはほぼ全員、時代遅れの、だがより整然としたニュートン物理学に頼っている。世界はニュートンの説いたように動いているという考えに固執し、目に見えない量子の世界、アインシュタイン的世界を無視している。

アインシュタインによれば、物質はエネルギーから成っていて、絶対的物質なるものは存在しない。原子レベルでは、物質は確実に存在するわけではない。存在する可能性があるとしか言えないのだ。わたしがそれまで生物学や物理学について確信していた事柄が、木っ端みじんではないか!(訳註:アインシュタインは初期量子論の誕生には貢献しているが、量子物理学を打ちたてたのはボーアやシュレディンガー、ハイゼンベルクら、アインシュタインとはほぼ同時代の物理学者たちである。現代物理学はアインシュタインの相対性理論とボーアらの量子論を二本の柱としている)

ニュートン物理学は論理を追求する科学者にとってはエレガントで安心を与えてくれるものであったとしても、宇宙についてはもちろん、人体の真実をすべて解き明かしてくれるものではない。いまから思えば、わたしも他の生物学者たちもそれは承知していたはずだ。

医学は日々進歩していくが、生きている身体は頑固なまでに定量化を拒んでいる。ホルモンやサイトカイン、成長因子や腫瘍抑制因子など、シグナルとなる化学物質の働くメカニズムが次から次へと発見されている。

だがそういったメカニズムでは超常現象は説明できない。自然治癒、心霊現象、驚くほどの筋力や耐久性、灼熱の石炭の上を火傷一つ負わずに素足で渡る能力、“気”を移動させて痛みを消し去る鍼灸師の力など、そのほかさまざまな超常現象が、ニュートン的世界観に立脚した生物学では説明不能だ。

医学部にいたときには、もちろん、これらの現象については全然考えてもみなかった。わたしも他の教官たちも学生たちに鍼灸療法やカイロプラクティック、マッサージ療法、祈祷などで病気が治るという主張は無視するように教え込んでいた。いや、それ以上だ。医者を名乗るペテン師の口上だといって弾劾さえしたのだ。それほど古典的なニュートン物理学を信じ込み、他の考え方はできなくなっていた。

いま挙げた療法はいずれも、エネルギー場が人間の身体の生理機能や健康に影響を及ぼしているという信念に基づくものだ。』