酵素に注目した理由は、代謝にとって酵素が極めて大切なものだからです。

“がんと自然治癒力”というブログの中で、自然治癒力とは何かについて整理整頓し、「自然治癒力とはストレス適応と栄養代謝である(詳細は“がんと自然治癒力13” の中段にある ”4.自然治癒力について” をご覧ください)という自分なりの考えをまとめました。

酵素は本書のなかでも、【生命のエンジン】であり、【我々を生かしつづけている「代謝」というプロセスを加速している】とされており、非常に重要なものと位置づけられています。

「第3章 生命のエンジン」はまさに酵素について書かれた章になります。ブログは目次に順じたつくりにはなっていませんが、 “●量子トンネル効果” については全文をご紹介しています。

第3章 生命のエンジン

●酵素-生きているものと死んでいるものを分け隔てるもの

●我々にはなぜ酵素が必要で、おたまじゃくしはどうやって尾をなくすのか

●地形を変える

●激しい運動や振動

●遷移状態理論ですべて説明できるのか?

●電子をあちこちに動かす

●量子トンネル効果

●生物における電子の量子トンネル効果

●陽子をあちこちに動かす

●速度同位体効果

●これで量子生物学は確立するのか?

また、下記の『 』で括った2つの文章は、前者が第3章の冒頭部分から、後者が“●電子をあちこちに動かす”から、それぞれ一部を抜き出したものです。そして、前者は“コラーゲナーゼ”、後者は“呼吸酵素”という2つの酵素を通じて、酵素の重要性や働きについて説明しています。さらに、呼吸酵素の「桁違いの凄さ」を生みだす “量子トンネル効果” とその前提となる “量子コヒーレンス” という量子現象について触れています。

『酵素は生命のエンジンだ。その中でも我々におそらくもっとも馴染み深いものとしては、しみを取り除く「酵素入り」洗剤に加えられているプロテアーゼ[タンパク質分解酵素(タンパク質を構成するペプチド結合を加水分解する酵素]や、ジャムに加えて安定化させるペクチン[ペクチナーゼ(ペクチン分解酵素)]、あるいは牛乳を凝固させてチーズを作るために加えられるレンネット[凝乳酵素]など、日々ありふれた使われ方をしているものがある。また知っている人もいるかもしれないが、我々の胃や腸の中ではさまざまな酵素が食物を消化する役割を担っている。しかしそれらは、自然界のナノマシンの働きのなかでもかなり些細な例だ。原始のスープ[生命の起源に関わる言葉で、非生物的な有機物の濃縮されたスープのこと]のなかで姿を現した最初の微生物から、ジュラ紀の森を闊歩していた恐竜、そして現在生きているすべての生物に至るまで、あらゆる生命は酵素に頼っている。あなたの身体のなかにある一個一個の細胞は、何百や何千というこのような分子マシンで満たされており、それらが生体分子の組み立てと再利用のプロセス、我々が生命と呼ぶプロセスを、絶えず手助けしているのだ。

ここで鍵となるのが、酵素の働きを指す「手助け」という言葉だ。酵素の仕事は、本来ならあまりにも遅いさまざまな生化学反応を加速させる(「触媒する」)ことである。つまり、洗剤に添加されているプロテアーゼは、しみに含まれるたんぱく質の分解を加速させ、ペクチン[ペクチン分解酵素]は果実に含まれる多糖の分解を加速させ、レンネットは牛乳の凝固を加速させる。同じように、我々の細胞のなかにある酵素は、細胞内の何兆個という生体分子を絶えず何兆個という別の生体分子へ変換することで我々を生かしつづけている、「代謝」というプロセスを加速している。

メアリー・シュワイツァーが恐竜の骨に作用させたコラーゲナーゼも、そうした生物マシンの一つにすぎず、動物の体内ではつねにコラーゲン線維の分解を担っている。酵素によって分解がどれだけ加速されるかをおおまかに見積もるには、酵素がなかった場合にコラーゲン線維の分解にかかる時間(明らかに6800万年より長い)と適切な酵素があった場合の時間(約30分)とを比べればいい。そこには一兆倍もの開きがあるのだ。

標本番号:MOR-1125

■2005年3月、ノースカロライナ州立大学のハイビー・シュワイツァーはサイエンス誌上でBレックスの大腿骨から軟組織の回収に成功したと発表した。論文では血管様の組織と弾力のある骨基質様の組織が報告された。もしこれがオリジナルの組織であればDNA抽出などの可能性が広がるが、一方でこれが本当にティラノサウルス由来の組織であるか疑問視する意見も多く寄せられた。

■2016年、シュワイツァーらは鳥類との比較検討を行い、産卵期のメスの骨髄組織とBレックスの組織が非常によく似ていることを発見し、Bレックスの軟組織はオリジナルのもので間違いないと結論づけた。

画像出展:「ウィキペディア」

この章では、コラーゲナーゼのような酵素がどのようにして化学反応を桁外れに加速させるのかを探っていく。近年、少なくともいくつかの酵素の作用に量子力学が重要な役割を果たしているという、驚きの発見があった。酵素は命の中核をなしているので、これを量子生物学をめぐる旅路の最初の寄港地としよう。』

※「代謝」とは:生命維持活動に必須なエネルギーの獲得や、成長に必要な有機材料を合成するために生体内で起るすべての生化学反応の総称。(コトバンクの“ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説”より)

こちらの密集した手書きの図は、2017年10月にアップした”代謝と恒常性”でご紹介した、「総まとめ代謝マップ」と題されたもので、『「代謝」がわかれば身体がわかる』からもってきました。

『呼吸とは息をすることだと考えたくなる。必要な酸素を肺に取り込んで、いらない二酸化炭素を吐き出すという作用だ。しかし実は息というのは、すべての細胞のなかで進行しているはるかに複雑で秩序正しい分子プロセスの、最初の段階(酸素の供給)と最後の段階(二酸化炭素の排出)を組み合わせたものにすぎない。そのプロセスは、「ミトコンドリア」と呼ばれる複雑な細胞小器官のなかで行われている。ミトコンドリアは、我々の大きい動物細胞のなかに閉じ込められた細菌の細胞のように見え、膜や独自のDNAなど内部構造まで持っている。実はミトコンドリアは、数億年前、動物や植物の細胞の祖先のなかに共生した細菌から進化して、その後、独自に生きる能力を失ったものにほぼ間違いない。ミトコンドリアが呼吸のようなきわめて精巧なプロセスを進めることができる理由は、かつて細菌として独自に生きていたことで説明できるだろう。化学的な複雑さでいえば、呼吸はおそらく、次の章で取り上げる光合成に次ぐ第二位だ。

呼吸において量子力学が果たしている役割を突き止めるには、呼吸のしくみを単純化してとらえる必要がある。それでも呼吸には、驚異の生物ナノマシンがおこなう一連の見事なプロセスが関わっている。はじめに炭素でできた燃料、この場合には食物から得た養分を燃焼させる。たとえば炭水化物は消火器の中で分解されてグルコースなどの糖になり、それが血流に乗って、エネルギーを必要としている細胞へ運ばれる。この糖を燃やすのに必要な酸素は、肺から血液によって同じ細胞へ届けられる。そして石炭を燃やしたときと同じように、分子内の炭素原子の最外殻にある電子が、NADHと呼ばれる分子へ移動する。しかしその電子は、すぐに酸素原子との結合に使われるのではなく、まるでリレー競争でバトンがランナーからランナーへ渡されていくように、細胞のなかにある「呼吸鎖」上を酵素から酵素へと手渡しされていく。電子は移動の各段階ごとにより低いエネルギー状態へ落ち、酵素はそのエネルギー差を使って陽子をミトコンドリアから外へ汲み出す。次に、そうして生じたミトコンドリア内外での陽子の濃度差を使って、ATPアーゼと呼ばれる別の酵素が駆動し、ATPという生体分子を合成する。ATPはあらゆる細胞にとってきわめて重要な分子で、いわばエネルギーの電池のように細胞のなかを簡単に運ぶことができ、身体を動かしたり作ったりするなど、大量のエネルギーを必要とする活動にパワーを供給する。

電子のエネルギーを使って陽子を汲み出す酵素の働きは、余剰なエネルギーを蓄えるために水を高いところへ汲み上げる揚水ポンプに似ている。蓄えられたそのエネルギーを解放させるには、水を低いところへ流してタービンに回し、発電させればいい。それと同じように、呼吸酵素のポンプは、ミトコンドリアから外へ陽子を汲み出す。その陽子がなかへ戻ってくるときに、タービンに相当する酵素であるATPアーゼがパワーを得る。そのタービンの回転がさらに別の一糸乱れる分子運動を引き起こすことで、酵素のなかにある分子に高エネルギーのリン酸基を結合させ、ATPを作り出すのだ。

エネルギーを捕まえるこのプロセスをさらにリレー競争にたとえるなら、バトンの代わりに水(電子のエネルギー)の入った瓶を使い、それぞれのランナー(酵素)が少しずつ水を飲んでから瓶を次のランナーに手渡していって、最後に残った水を酸素と書いているバケツへ移す。このように電子のエネルギーを少しずつ捕まえることによって、酸素へ直接移すよりも全体のプロセスの効率がはるかに良くなり、廃熱として失われる分もきわめて少なくなるのだ。

この図は本書のものではないため、上記の説明とはつながっていません。

ここでは紫線の電子の流れを見ていただくために添付しました。

画像出展:「人体の正常構造と機能」

このように、呼吸の鍵となる作用は息をすることとはほとんど関係なく、細胞のなかにある呼吸酵素が秩序正しく電子を受け渡していくことで成り立っている。酵素から酵素への電子移動は原子何個分にも相当する数十オングストロームの距離で起こり、従来の電子のジャンプではとうてい起こりえないと考えられていた距離に相当する。呼吸酵素はどのようにして、そのような長距離で電子をこれほど素早く効率的に移動させることができるのか、それこそが呼吸の謎である。』

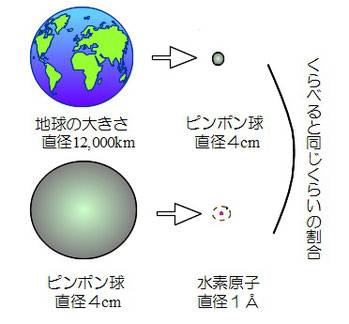

ここで問題の「数十オングストローム(Å)の距離」がどれ程のものか考えたいと思います。

こちらの絵は、“水素原子”を「ピンポン球」の大きさに拡大すると、“ピンポン球”は「地球」の大きさになってしまう。という例です。なお、水素原子の正確な直径は、1.06Å(オングストローム)になります。

画像出展:「原子ってどんなもの?(1)」

原子の直径として明記されている10-10mという数は1Å[オングストローム]と同じです。また、中央にあるオレンジ色の原子核の大きさは中性子と陽子の数で決まります。その原子核の周りに電子が存在しているというのが原子の全体像です。

画像出展:「第1回:原子のつくり その1」

数十オングストローム(Å)の距離とは

この表は「電子の大きさはどれだけか?」に出ている表を参考に作成しました。

水素原子の半径は0.53Å(53pm)。原子核の大きさは陽子・中性子の数によって変わりますが、陽子・中性子それぞれの半径はともに約1.2fm(0.0012pm・0.000012Å)。従って、陽子・中性子を1とすると、水素原子は陽子・中性子の約44,000倍であり、原子核の外側に位置する電子は原子核から約44,000倍離れていることになります。

原子核を半径10cmのボールとすると、電子があるのは約4.4km地点ということになります。新宿駅と池袋駅の直線距離は約4.6kmだそうなので、新宿駅にハンドボール、池袋駅にハンドボールより明らかに小さいもの、例えばパチンコ玉があるというイメージでしょうか。ちなみに重さの比較ということでいえば、電子を1とすると、陽子・中性子は電子の約1,800倍です。仮にパチンコ玉(電子)がプラスチックでできていて1gしかないとすれば、陽子・中性子の重さはそれぞれ約1.8㎏ということになります。

「従来の電子のジャンプではとうてい起こりえない」とする距離は数十Åとされているので、仮に水素原子(半径)の100倍、53Åの距離ということになると440km離れた所になりますので、パチンコ玉(電子)は池袋から京都あたりまで飛んで行ったということになります。ニュートン力学の世界で考えれば、確かにジャンプ(jump)というよりは小旅行(trip)という感じです。

そして、この小旅行ともいうべき長距離を瞬時に移動するための手段は、奇怪な量子現象の一つである“量子トンネル効果”であるとされています。

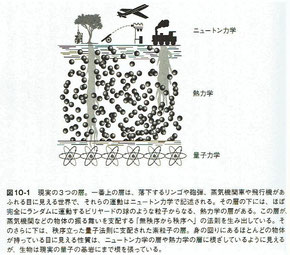

このイメージ図は前回のブログ “生物と量子力学1” でご紹介したものです。一層目の「ニュートン力学」、二層目の「熱力学」について説明していますので、これらについて確認されたい場合はこちらを参照ください。

画像出展:「量子力学で生命の謎を解く」

量子論の二つの重要事項

まず量子論を理解するためには二つの重要事項があるとされています。いずれもニュートン力学では考えられない奇怪な量子の振る舞いです。

その一つは「波と粒子の二面性」をもっているということです。

そして、もう一つが「状態の共存(重ね合わせ)」と言われるものです。

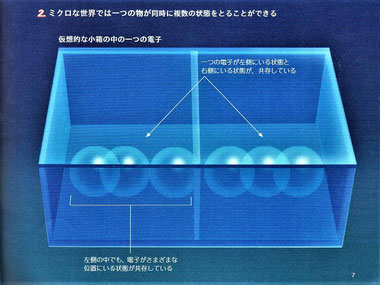

“「光合成は量子コンピューティング」:複数箇所に同時存在”という記事の中に「状態の共存(重ね合わせ)」を分かりやすい例を使って説明されている個所がありましたので、そちらをご紹介します。

『家へ自動車で帰るにあたって3つのルートがあるというものだ。どのルートが速いか遅いかはわからない。しかし量子的なメカニズムでは、これらの3つのルートを同時に取ることができる。到着するまで、自分がどこにいるかを特定しないので、常に最も速いルートを選ぶことになる。』

量子トンネル効果について

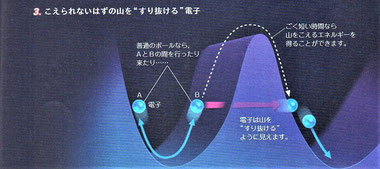

『電磁波は、障害物を透過する性質があります。たとえば可視光線は、ガラスにぶつかると、一部は透過します。また、携帯などの電波が室内に届くのは、電波が壁などを幾分透過するというのが理由の一つです。

電子も波の性質をもつので、同じようなことがおこります。電子も本来なら通り抜けることができないはずの“壁”を、すり抜けることができるのです。これを、「トンネル効果」とよんでいます。』

画像出展:「13歳からの量子論のきほん」

3.は「こえられないはずの山を“すり抜ける”電子」と書かれています。また、図中にその仕組みの説明書きがありますが、ネット上に同様な絵を使って簡潔に説明されているサイトがありましたので、そちらもご紹介します。

画像出展:「13歳からの量子論のきほん」

『エネルギーと時間の不確定性関係によると、電子はごく短時間であれば、図のような山をこえるだけのエネルギーを得て、山の反対側に行くことが可能です。これを外部からみると電子がいつのまにか山をすり抜けるように見え、トンネル効果と呼ばれています。私たちが日常使っている電子機器の半導体回路を流れる電流は、トンネル効果を無視することができません。応用例には、走査型トンネル顕微鏡、フラッシュメモリ、エサキダイオードなど多数あります。』 画像出展:「大阪大学工学部自然科学学科」

少し話が混沌としてきましたので整理したいと思います。お伝えしたいポイントは以下の4つです。

●酵素は生命のエンジンであり、「代謝」というプロセスを加速している。

●コラーゲナーゼは6800万年守られた恐竜の軟組織をたった30分で分解してしまった。

●呼吸酵素は考えられない長距離移動を、量子現象の“量子トンネル効果”によって実現させた。

●”量子トンネル効果”は”量子コヒーレンス”な環境が必須となる。

量子現象の“トンネル効果”を得るためにはもう一つ、極めて大きな課題があります。それは“量子コヒーレンス”という難題です。コヒーレンスとは「同調」という意味ですが、一方、この「同調」が崩れてしまった状態のことを“デコヒーレンス”と呼んでいます。

このコヒーレンス・デコヒーレンスをとばして話を進めることはできせんので、前後してしまいましたが本書に書かれているの“●量子トンネル効果”をご紹介します。問題の“量子コヒーレンス”に関わる部分は後半に出てきます。

“●量子トンネル効果”

『第1章で説明したように、量子トンネル効果とは、音が壁を通り抜けるのと同じように、乗り越えられそうにない障壁を粒子が簡単にすり抜けてしまうという奇妙な量子プロセスである。1926年にドイツ人物理学者のフリードリヒ・フントがはじめて発見し、そのすぐあとにジョージ・ガモフ、ロナルド・ガー二―、エドワード・コンドンが、量子力学の新たな数学に基づいてこの概念を使うことで、放射性崩壊の現象を見事に説明した。量子トンネル効果は原子核物理学の中心テーマとなったが、のちに材料科学や化学といったもっと幅広い分野に通用する現象と認められるようになった。前に話したように、地球上の生命にとって量子トンネル効果は欠かせない。太陽の内部で水素がヘリウムへ変換する第一段階として、正の電荷を持った二個の水素原子核が融合し、それによって太陽は膨大なエネルギーを放出するのだ。

量子トンネル効果については理解するには、粒子が障壁の一方の側から反対側へ、常識では不可能なはずの方法ですり抜けるための手段と考えるといい。ここでいう「障壁」とは、十分なエネルギーがないと物理的に通過できない空間領域のことで、SFに登場するフォースフィールド[目に見えないバリア]だとでも考えておけばいい。その領域は、二つの電気伝導体を隔て薄い絶縁体でもいいし、または、呼吸鎖に含まれる二個の酵素のあいだの隙間のように単なる空っぽの空間でもいい。また前に話したように、化学反応を遅くするエネルギーの山でもいい。

例として、低い山へ向かってボールを蹴り上げたとしよう。ボールが頂上にたどり着いて反対側へ転がり落ちるには、十分な強さで蹴らなければならない。斜面を登るにつれて徐々に減速し、十分なエネルギーがなければ(十分に強く蹴らなければ)、途中で止まって再びこちらへ転がり落ちてくる。

古典的なニュートン力学によれば、ボールがこの障壁を通過するには、エネルギーの山を乗り越えるのに十分なエネルギーを持っていなければならない。しかし、もしこのボールがたとえば電子で、山が反発力によるエネルギー障壁だったとしたら、電子は波動として、もっと効率の良い別の方法で障壁をすり抜ける確率が少しだけある。これが量子トンネル効果だ。

量子力学の重要な特徴として、軽い粒子ほど容易にトンネルできる。このプロセスが素粒子の世界の至るところで起きるものだとしたら、トンネル効果がもっともよく見られるのは当然きわめて軽い素粒子である電子だということになる。

金属に電場をかけると電子が飛び出してくる、電解放出と呼ばれる現象は、1920年代後半にトンネル効果として説明された。ウランなど一部の原子核がときどき粒子を吐き出す、放射性崩壊の現象がどのようにして起きるのかも、量子トンネル効果で説明された。これが、原子核物理学の問題に量子力学を応用した初の例となった。化学では、電子や陽子(水素原子核)、さらにはもっと重い原子の量子トンネル効果についても詳しく解明されている。

量子トンネル効果はその重要な特徴として、ほかの多くの量子現象と同じく、物質粒子が広がった波動のような性質を持っているために起きる。しかし、膨大な数の粒子からなる物体がトンネルするには、すべての構成粒子の波動的性質が山や谷を一致させて歩調を合わせ、コヒーレントと呼ばれる状態、すなわち「同調」した状態を保っていなければならない。

「同調(コヒーレント)」という言葉から頭に浮かんだのが、「日体大の集団行動」です。

画像出展:「grapeさま:“【圧巻】日体大の美しすぎる集団行動!なんでぶつからないの!?”」

逆に、多数の量子波がすべてあっという間に歩調を乱して、全体のコヒーレントな振る舞いが消し去られ、物体が量子トンネル効果を起こす能力を失ってしまうプロセスを、デコヒーレンスという。粒子が量子トンネル効果を起こすには、障壁をすり抜けるためには波動の状態を保っていなければならない。そのために、フットボールのような大きい物体は量子トンネル効果を起こさない。何兆個という原子からできており、調和したコヒーレントな波動として振る舞うことができないからだ。

量子の基準から見れば細胞も大きい物体なので、一見したところでは、原子や分子がほぼでたらめに動き回っている温かく湿った細胞のなかに量子トンネル効果が見つかるとは思えない。しかし先ほど説明したように、酵素の内部は違っており、粒子は無秩序に騒いではおらず、一糸乱れぬダンスを踊っている。そこで、このダンスが生命にどのような違いをもたらすのか、それを探っていくことにしよう。』

上記文章の最後に書かれた「酵素の内部は違っており、粒子は無秩序に騒いではおらず、一糸乱れぬダンスを踊っている。」について、どこで説明されているのか確認しました。正直、あまり自信がないのですが、次の文章(“●遷移状態理論ですべて説明できるのか?”より)のことだと思います。

『もう一つの謎が、酵素自体の構造がさまざまな形で変化すると酵素の活性がどのように影響を受けるかだ。たとえば、コラーゲナーゼはあらゆる酵素と同じく、活性部位のなかにある顎や歯と、それを支えるたんぱく質の台座からできている。顎や歯を作っているアミノ酸が置き換わると酵素の能力は大きな影響を受けると予想され、実際にそのとおりになる。しかし驚くことに、活性部位から遠く離れた位置のアミノ酸が置き換わっても酵素の能力は劇的な影響を受けることが分かっている。何の影響もないはずの形で酵素の構造が変わっても、なぜそのような劇的な違いが生じるのかは、標準的な遷移状態理論の枠組みではいまだに謎のままである。しかし実は、量子力学を考え合わせると理屈が通るようになるのだ。この発見については、本書の最後の章で再び取り上げよう。』

この最後の章とは「第10章 量子生物学―嵐の緑の生命」になりますが、この中で“一糸乱れるダンスを踊っている”について述べられています。それは最初に出てくる“●素晴らしいグッド・ヴァイブレーション(バップ、バップ)”に書かれています。

『この分野におけるきわめて刺激的な新しい成果のなかには、光合成のさらなる研究によって得られたものもある。第4章[量子のうなり]で話したように、微生物や植物の葉には、クロロフィル色素分子の森に覆われた葉緑体がぎっしり詰まっている。光合成の第一段階では、光子が一個の色素分子に捕らえられ、それが振動励起子[レイキシ:結晶内を自由に移動する中性の粒子]に変換されてクロロフィルの森の中を素早く移動し、反応中心にたどり着く。また、そのエネルギー輸送プロセスには、量子のうなり[量子コヒーレント状態の実験で600フェムト秒にわたって信号が上下に振動するということ]という、コヒーレント状態が存在する証拠が見つかっており、このプロセスの効率がほぼ100パーセントであるのは、励起子が量子ウォークによって反応中心にたどり着くからだという証拠が得られている。しかし、分子ノイズに満ちた細胞という環境のなかを移動する励起子が、どのようにしてコヒーレントな波動的振る舞いを維持しているかは、最近まで謎だった。いまや明らかとなったその答えによれば、生命系はどうやら分子振動を抑えようとしているのではなく、逆にそのビートに合わせてダンスをしているらしいのだ。』

ノイズ(分子振動)を利用して量子コヒーレンスを維持する

第10章の“●古典的な嵐の縁に立つ生命”の中に、量子コヒーレンスを維持する方法が説明されています。

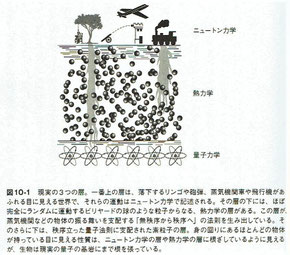

『シュレーディンガーが数十年前に示した生命の本質に関する疑問の答えは出てくるのだろうか? すでに説明したようにシュレーディンガーは、きわめて秩序立った生命体の身体全体から、熱力学の嵐の海を経て量子の基岩へ至るまで、すべてを貫く秩序に支配された系が生命であると見抜いた(図10-1)

そして重要な点として、1930年代にパスクアル・ヨルダンが予測したとおり、量子レベルの出来事がマクロな世界に影響をおよぼすことができるよう、この生命のダイナミクスは微妙なバランスを取っている。このようにマクロな世界が量子の世界に大きく影響を受けるという性質は、生命特有のものである。そのおかげで生命はトンネル効果やコヒーレンスやもつれ[重ね合わせ]といった量子レベルの現象を利用することで、独特の存在となっているのだ。

しかし重要な条件として、このように量子の世界を利用するには、デコヒーレンスを食い止められなければならない。そうでないとその系は量子的性格を失い、「無秩序から秩序へ」の法則に従う完全に古典的な、または熱力学的な振る舞いをするようになってしまう。科学者はこれまで、量子反応を邪魔をする「ノイズ」を遮断することで、デコヒーレンスを回避してきた。しかしこの章で分かったように、どうやら生命はそれとはまったく違う戦略を取っているらしい。コヒーレント状態をノイズに邪魔されるのではなく、逆にノイズを利用して量子の世界とのつながりを維持しているのだ。』

『生命は量子の世界と古典的な世界との縁を航海している。細胞は細長いキールを量子の層までまっすぐに突き刺した船のようなもので、そのためにトンネル効果や量子もつれなどの現象を利用することで生きつづけることができる。量子の世界とのこの結びつきを積極的に維持するには、量子コヒーレンスを壊すのではなく維持しなければならない。』

画像出展:「量子力学で生命の謎を解く」

付記:ほぼ妄想

ボート競技の“エイト”も「同調(コヒーレンス)」が印象的なスポーツです。写真では背を向け先頭にいる選手が舵手です。

三層目の量子力学の層にも、隠された「舵手」のような全体の動きを調整するメカニズムがあり、それが量子スピンや分子振動といったダイナミックなエネルギーをうまく利用してバランスを取り、コヒーレンスを維持しているかもしれません。アメリカ人が難なく英語(母国語)を操るように、量子の世界では当たり前のことなのかもしれません。

現在の量子コンピュータはコヒーレンスを維持するために、プロセッサをマイナス273℃で冷やしているそうです。このような自由を奪う方法ではなく、上記のような「舵手」が現れれば量子コンピュータはもっともっと魅力的で現実的なものになると思います。

世界が注目する商用量子コンピュータメーカー「D-Wave」とは?

『D-Wave Systemsが公開している情報によれば、量子コンピュータ「D-Wave」シリーズの見た目は、大きな黒く四角い箱型だ。もちろんただの「黒い箱」ではない。日常的にわれわれが使っているコンピュータとは違い、筐体の内部は「大きな冷蔵庫」のようになっている。量子コンピューティングのカギとなる量子状態をプロセッサに作り出すため、極低温に冷やす仕組みを備えている。プロセッサは約マイナス273℃にも冷えており、絶対零度をわずか0.015℃だけ上回る温度で駆動するという。』 画像出展:「MUFG Innovation Hub」