今回は第三章と第四章です。なお、目次については”脳と運動1”を参照ください。

第三章 ストレス ―最大の障害

ストレスを定義し直す

『ストレスには気が張っているという程度のものから、人生のごたごたにすっかり打ちのめされているというものまである。ひどくなると、ストレスに圧倒されて心が閉ざされ、普段ならなんでもない問題がとてつもない難問のように思えてくる。その状態が長びくと慢性のストレスになり、精神的な緊張が肉体的な緊張へと変わる。ストレスが体を攻撃し始めると、不安障害やうつ病といった本格的な精神疾患や、高血圧、心臓疾患などが引き起こされ、がんになるおそれもある。慢性のストレスは脳をずたずたにすることさえあるのだ。

これほどまでに曖昧なストレスという概念を、どう理解すればいいのだろう。それには、生物学的な定義を覚えておくといい。突き詰めれば、ストレスは体の均衡を脅かすものだ。体はそれを克服するか、それに適応しなければならない。脳で言えば、ニューロンの活動を引き起こすものはなんでもストレスとなる。ニューロンが発火するにはエネルギーが必要で、燃料を燃やす過程でニューロンは摩耗し、傷ついていく。ストレスという感覚は、基本的には脳細胞が受けているこのストレスが、感情に反響したものなのだ。

椅子から立ち上がることをストレスのもとだとは思はないし、そうしたからといってストレスは感じないだろう[健常者であれば]。けれども、生物学的に言えば、それも間違いなくストレスなのだ。もちろん、失業しそうなときのストレスとは比べものにならないが、実のところ、どちらの出来事も、体と脳の同じ回路を活性化させる。立ち上がるという動作は、その動きを調和させるためにニューロンの活動を促し、失業への恐れもニューロンの多様な活動を引き起こす。感情はすべて、ニューロンが信号を送りあって生まれるからだ。同じように、フランス語を習うことも、知らない人に会うことも、そして、筋肉を動かす動作の一切も、脳に負担を強いる。すべてある種のストレスと言える。脳にしてみればストレスは全て同じで、違うのはその程度だけなのだ。』

自慢話で恐縮ですが、『ストレスは体の均衡を脅かすものだ。体はそれを克服するか、それに適応しなければならない』という一文と277ページに出てくる『年をとると、体中の細胞がストレスへの適応力を失っていく』は、私にとってたいへん興味深いものです。

それは、ブログの”がんと自然治癒力13(まとめ)”の中で、自然治癒力を【ストレス適応と栄養代謝】と定義していたからです。本書の内容は、言い換えれば「ヒトはストレスを克服あるいは適応しないと、体の均衡が崩れ健康を害すが、それは体中の細胞レベルに関係している」ということと理解でき、健康にとってストレスに対する克服、適応が極めて重要な要因であると指摘しているからです。

ストレスはあなたを殺すだけではない

『よく知られているように、筋肉を増強するにはいったんそれを壊してから休ませる必要がある。同じことがニューロンについても言える。ニューロンにはもともと修復・回復のメカニズムが備わっていて、それは軽度のストレスで作用する。運動のすごいところは、筋肉の回復プロセスだけでなく、ニューロンの回復プロセスのスイッチも入れるところだ。つまり、運動すれば、心身ともに強く柔軟になり、難問をうまく処理し、決断力が高まり、うまく周囲に適応できるようになるのだ。

定期的に有酸素運動をすると体のコンディションが安定するので、ストレスを受けても、急激に心拍数が上がったり、ストレスホルモンが過剰に出たりしなくなる。少々のストレスには反応しないようになるのだ。脳では、運動によって適度なストレスがかかると、遺伝子が活性化してタンパク質が生成され、ニューロンを損傷や変性から守るとともに、その構造を強化する。さらに運動はニューロンのストレス耐性の閾値も上げる。

この細胞の「ストレス回復」作用には、酸化、代謝、興奮の三つの側面がある。

ニューロンが作動すると、代謝メカニズムのスイッチが入る。かまどに種火が入るようなものだ。グルコースがニューロンに吸収され、ミトコンドリアがそれをアデノシン三燐酸(ATP/細胞にとって主要な燃料)に変える。その過程では、ほかのエネルギー変換プロセスと同じく、廃棄物(フリーラジカル)が生じる。その廃棄物がもたらすストレスを「酸化ストレス」と呼ぶ。通常、細胞は酵素も生成し、それがフリーラジカルのような廃棄物を掃除する。フリーラジカルは細胞組織を破壊する悪質な電子をもつ分子で、酵素は、その電子の力を消そうと懸命に掃除しつづける。こうした保護的な酵素は、人間が生まれながらもっている酸化防止剤なのだ。

「代謝性ストレス」は、グルコースが細胞に入り込めなかったり、周辺に十分なグルコースがなかったりして、細胞がうまくATPを作り出せないときに起きる。

「興奮毒性ストレス」は、グルタミン酸の活動が活発すぎて、増加した情報の流れを支えるエネルギーをATPがまかないきれないときに起きる。この状態が長引くと、とんでもないことになる。ニューロンが死の行事を始めるのだ。ダメージを修復するための食糧も資源もないまま、ひたすらはたらかされ、樹状突起は縮み、最終的にニューロンは死に至る。これが神経変性で、アルツハイマー病、パーキンソン病などの疾病、さらに老化そのものの底流となるメカニズムだ。こうした疾病を詳しく研究した結果、体に本来備わっている。細胞ストレスへの対応策見つかった。』

『連鎖的に放出される修復分子のなかでもきわめて強力なのは、脳由来神経栄養因子(BDNF)、インスリン様成長因子(IGF-1)、線維芽細胞成長因子(FGF-2)、血管内皮成長因子(VEGF)などの成長因子だ。これらについては第二章で説明した。とくにBDNFは、エネルギー代謝とシナプス可塑性の両方で役割を担っているので、ストレスを研究する者にとって興味深い因子だ。BDNFはグルタミン酸によって間接的に活性化され、細胞のなかで抗酸化剤と保護タンパク質の生成量を増やす。また、先に触れたように、LTP(長期増強)を促進して新しいニューロンを成長させ、脳をストレスに対して強くする。脳のストレス耐性を強める手段として運動が望ましいのは、それがほかのどんな刺激よりはるかに多く成長因子を増やすからだ。FGF-2とVEGFは、脳内で生成されるだけでなく、筋肉の収縮によっても生成され、血流によって脳に運ばれ、さらにニューロンを支援する。このプロセスは、体がどのように心に影響を及ぼすかをよく示している。』

【ご参考】過去ブログ:"がんと自然治癒力9”

ノーベル賞生物学者、ブラックバーン博士の著書にも、運動と回復に関する記述があります。

【ご参考】過去ブログ:"代謝と恒常性(ホメオスタシス)”

こちらの本の中に、”総まとめ代謝マップ”というものが出ているのですが、これを見ると代謝が大変複雑なものであることが分かります。

また、ブログでは白木先生の「生物科学入門 -代謝・遺伝・恒常性-」という本もご紹介しているのですが、白木先生は、“生物とは何か”という問いに対して、代謝、遺伝、恒常性の三つに集約できる。とお話されています。

【ご参考】過去ブログ:"活性酸素シグナルと酸化ストレス”

ストレスを燃やし尽くす

『脳の機能は情報をひとつのシナプスから別のシナプスへと伝えることであり、それにはエネルギーが必要とされることはすでにおわかりいただけただろう。そして、運動は代謝に影響するため、シナプスの機能、ひいては思考や感情に影響を与える強力な手段となることもご理解いただけたと思う。運動は全身を流れる血液とグルコースの量を増やす。いずれも細胞にとってなくてはならないものだ。より多くなった血流はより多くの酸素を運び、細胞はその酸素を使ってグルコースをATP(アデノシン三燐酸)に変換し、栄養源にする。運動中、脳のなかで血液の流れが前頭葉から大脳辺縁系へとシフトする。そこにはこれまでに何度も登場した偏桃体と海馬がある。おそらくそこに優先的に血流が送られるせいで、研究によってわかったように、激しい運動をしているあいだは高度な認知機能がはたらきにくいのだろう。

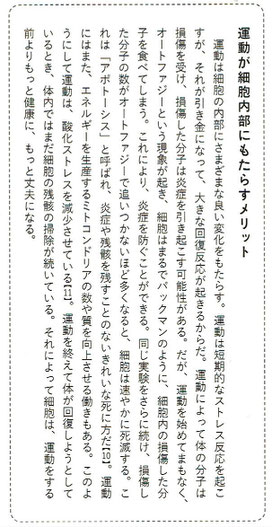

運動後に起きる変化によって脳は最高の働きをするようになる。闘争・逃走反応が起きる閾値が上がるだけでなく、先に述べたニューロンの回復プロセスが促されるからだ。運動によって細胞内のエネルギー生産はより効率的になり、有害な酸化ストレスを増やすことなく、ニューロンが必要とする燃料を供給できるようになる。廃棄物(フリーラジカル)も生じるが、それを処理する酵素も作られる。もちろん、DNAの残骸や細胞の分裂や老化による副産物を片づける清掃サービスもある。この酵素と清掃サービスは、がんと神経変性の発生を防ぐと考えられている。また、運動はストレス反応を誘発するが、それほど極端でなければ、システムがコルチゾールであふれかえることはない。

運動することでエネルギー利用の効率が上がるのは、ひとつにはインスリン受容体の生産が促されるからだ。体内の受容体数が多いと、血糖はよりうまく利用され、細胞は強くなる。受容体がそこにあるということは、その効率のよい新たなシステムが定着したことを意味する。定期的に運動し、インスリン受容体の数を増やしておくと、血糖値が下がったり、血流が不十分だったりしても、細胞は血液から無理矢理にでも十分なグルコースを取り出して活動をつづけることができる。また、運動するとIGF-1は海馬のなかでLTP(長期増強)を促進して、ニューロンの可塑性を高め、ニューロン新生を促している。運動はそういう形でもわたしたちのニューロンの結びつきを強めている。また運動は、FGF-2とVEGFも生成する。この二つは脳のなかに毛細血管を新しく作り、その血管網を拡大する。幹線道路が広くなり、数も増えれば、血液はよりスムーズに流れるようになる。

同時に、有酸素運動はBDNFの分泌量を増やす。これらの因子が協力しあって脳の活動を活発にし、慢性ストレスの有害な影響に負けないようにしている。それらはまた、細胞の修復プロセスを開始するだけでなく、コルチゾールが増えすぎないよう監視し、必要に応じて神経伝達物質セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンを増やす。

力学的なレベルでいえば、運動は筋紡錘(筋肉のなかにある張力センサー)の静止張力を緩めることで脳にフィードバックされるストレスを撃退する。体が緊張していなければ、脳は自分もリラックスしてもいいだろうと判断するわけだ。長期的に規則正しく運動すれば、心血管系の効率がよくなり、血圧が下がる。心臓専門医は近年、心臓の筋肉で生成される心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)というホルモンが、HPA軸にブレーキをかけ、脳の騒音を鎮めて体のストレス反応を直接抑えることを発見した。ANPの興味深い点は、運動によって心拍数が上昇するにつれ量が増えることで、おそらくANPも運動によって心と体のストレス反応が緩和される一因となっているのだろう。』

【ご参考】過去ブログ:"自律神経失調症”

【ご参考】過去ブログ:"がんと自然治癒力8”

長文のブログですが、最後の方に「HPA軸」に関する記述があります。ここではその一部をご紹介させて頂きます。なお、「もう一つの防衛システム」とは免疫系になります。

身体を守るための二つの防衛システム

『多細胞生物では、神経系が、成長・増殖あるいは防衛反応をコントロールしている。環境からのシグナルをモニターし、解釈し、適切な行動で応答するように指揮するのが神経系の役割である。多細胞生物は多くの細胞からなる共同体であり、神経系は、脅威になるような環境からのストレスを認識すると、細胞の共同体に対し、危険が迫っているという警告を発する。

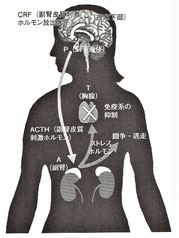

わたしたちの身体には、実際には、二つの異なる防衛システムが備わっている。どちらも生命維持に必要不可欠なものだ。一つは、“外部”からの脅威に対して防衛反応を引き起こすHPA系(Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis)というもので、視床下部・脳下垂体・副腎という三つの部分が連携して働くシステムである。

脅威となるものがないときはHPA系は活動せず、体内では成長・増殖活動が盛んに行われる。環境内の脅威が知覚されると、視床下部がHPA系を発動させ、脳下垂体にシグナルを送り出す。脳下垂体は「内分泌腺の総元締め」ともいえる部分で、50兆個からなる細胞の共同体の態勢を整えて、差し迫った危機に対応できるようにする。』

第四章 不安 ―パニックを避ける

証拠

『有酸素運動をすれば、不安がたちまち解消されるという事実は、ずいぶん昔から知られている。しかし、研究者がその仕組みを突き止めようとし始めたのはごく最近になってからだ。

運動すると体の筋肉の張力が緩むので、脳に不安をフィードバックする流れが断ち切られる。体の方が落ち着いていれば、脳は心配しにくくなるのだ。また、運動によって起きる一連の化学反応には気持ちを落ち着かせる効果がある。筋肉がはたらき始めると、体は燃料を供給しようと脂肪を分解して脂肪酸を作り、血液中に放出する。この遊離脂肪酸は血液中を移動する際の乗り物にするために、トリプトファン(8種類の必須アミノ酸のひとつ)と結合していた輸送タンパク質(アルブミン)を奪い取る。身軽になったトリプトファンは、浸透圧差に導かれて血液・脳関門をやすやすと通り抜け、脳に入っていく。そしてたちまち、われらが友、セロトニンの構成材料になる。トリプトファンだけでなく、運動によって増えた脳由来神経栄養因子(BDNF)もセロトニンを増やし、わたしたちを落ち着かせ、安心感を高める。

運動はガンマアミノ酪酸(GABA)分泌も引き起こす。GABAは脳の主要な抑制性神経伝達物質で、ほとんどの抗不安剤はそれに照準を合わせている。不安を自ら引き起こそうとする脳の動きを細胞レベルで食い止めるには、GABAの量を正常に保たなければならない。GABAは脳で起きる強迫観念に駆られたフィードバックの連鎖を断ち切ることができるのだ。また、運動することで心臓の鼓動が速くなると、心筋細胞が心房性ナトリウム利尿ペプチドを(ANP)というホルモンを生成し、過度の興奮にブレーキをかける。ANPは体がストレス反応を抑えるために使う道具となる。これについてはあとで詳しく説明しよう。

有酸素運動は不安障害のどんな症状も大幅に和らげることを数多くの研究が示している。さらに、運動は健康な人が普段の生活で感じる不安も和らげられる。2005年、チリの高校生のグループを対象として、9カ月にわたって運動が心と体に与える影響を測定するという興味深い研究がなされた。15歳以上の高校生198名を二つのグループに分け、一方には週三回、90分の激しい運動させ、対象グループは週に一度、通常の体育の授業を90分、受けさせた。本来この研究の目的は、運動と一般的な気分の変化の関連を測ることだったが、心理テストでは不安に関する値がひときわ目を引いた。激しい運動をしたグループの不安度は14%下がったが、対照グループはわずか3%下がっただけだ(3%はプラセボ効果によるものとして統計上無視できる数字だ)。健康レベルは実験グループが8.5%向上したのに、対照グループが1.8%の向上にとどまった。もちろんそれも偶然ではない。明らかに、運動の量と不安の度合には関連があるようだ。』

失われたつながり

『ヒポクラテスの時代には、感情は心臓から生まれるものであり、精神の病の治療は心臓から始めるべきだ、と考えられていた。現代医学は心と体を切り離したが、ヒポクラテスは正しかったことが近年、具体的に明らかにされている。心臓から生まれる分子が人間の感情にどのようにはたらきかけるかを科学者が理解し始めたのは、ここ10年ほどだ[ご参考:本書の初版は2009年]。

運動すると心筋から心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)が分泌され、それは血流に乗って脳まで送られ、血液・脳関門を通り抜ける。脳に入ったANPは海馬の受容体にくっついてHPA軸の活動を調整する(ANPは、脳内でも青斑核や扁桃体のニューロンで生成・分泌される。青斑核も扁桃体もストレスと不安に関して重要な役割を担っている)。動物および人間の実験によってANPには鎮静効果があることがわかっていて、研究者は、運動が不安に作用するのは主にANPのはたらきによるものだと考えている。2001年、不安におけるANPの役割を実証しようとする初期の研究では、不安障害の患者でパニック障害のある人とない人のグループを比較した。彼らは無作為にANPかプラセボのどちらかを注射され、その後、コレシストキニン・テトラペプチド(CCK-4)と呼ばれる消化管ホルモンを注射された。CCK-4は不安とパニックを誘発する。どちらのグループもANPによってパニック発作が大幅に軽減したが、プラセボではそうならなかった。

パニック発作のあいだ、副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)が急増する。CRFは自ら不安を誘発するとともに、神経系をコルチゾールであふれさせる。ANPは人間を混乱させようとするCRFの企てを防いでいるらしい。HPA軸にはたらきかけるブレーキのようなものだ。女性を対象にしたいくつかの研究により、妊娠中はANPのレベルが3倍になることがわかった。成長中の胎児の脳を、ストレスと不安の有害から守るために生来備わっている戦略なのだろう。

重症の心疾患の患者を対象とする研究では、ANP値が高い人は不安値が低かった。不安障害の人はいなかったが、医師たちは彼らの不安に関心を寄せていた。というのも、不安の有無が術後の回復に大きく影響するからだ。ANPは、アドレナリンの流れをせき止めて心拍数を下げることで交感神経系の反応を直接鈍らせる。また、すばらしいことに、ANPは不安という感覚も緩和するらしいのだ。パニック障害の発作が頻繁な人は、血液中のANPが不足気味だとわかっている。』