邦題である「心は量子で語れるか」は、翻訳された中村和幸先生が付けられたのですが、それは次のような理由からです。

『なお、原題にあるように、本書では宇宙と量子と人間の心を扱っているが、意識は無数の量子によって生じるというペンローズの意を受けて、邦題では「心は量子で語れるか」とした。』

私は、以前“生物と量子力学3(意識)”というブログをアップしているのですが、その時にロジャー・ペンローズ先生の「皇帝の新しい心」という本の存在を知りました。そして、この時から「量子と心(意識)との関係」について関心を持っていました。

ネット検索中に「心は量子で語れるか」という本を見つけ、当然、難解な内容であることは承知しつつも思わず買ってしまいました。

本の内容は想像以上に難しく、ほとんど理解できませんでした。にもかかわらず、ブログにアップしたのは、この本の題名がとても気に入ったのと、微小管が謎を解く重要な器官らしいということを知ったためです。

この本がどんな本なのかをご説明することも難しいため、目次に続き、翻訳された中村先生が書かれた“翻訳にあたって”の冒頭の部分と、同じく中村先生の“訳者あとがき”の一部をご紹介させて頂きます。また、それ以降は微小管について書かれた第三章の“意識はコンピュータに乗せられない”、“微小管は八面六臂”、“意識の理解に最も必要なこと”の3つを中心にご紹介していますが、力不足のため要約することができず、多くが引用となっています。なお、[ ]内は用語説明として私自身が書き加えたものになります。また、ブログは長くなったので2つに分けました。

目次

マルコルム・ロンゲアによる序文

第一部 宇宙と量子と人間の心

第一章 宇宙の未完成交響曲

数学が描き出す世界

人間的スケールの不思議

誤解された量子力学

ニュートンの時空図、アインシュタインの時空図

光円錐の見方

驚くべき変換

ニュートン力学よりシンプルな相対論

重力は消えていない

テンソルは語る

アインシュタインはこんなにも正しい

目の前の空間を漂う理論

空間の曲率で宇宙を分類する

宇宙空間を牛耳る天使と悪魔

悩みから生まれた幾何学

ロバチェフスキー空間の魅力

COBE衛星が見たもの

見えないエントロピーをつかまえる

私たちが探し求める理論

ワイル曲率仮説

神の一刺し

第二章 量子力学の神秘

数学から物理学へ、物理学から数学へ

古代ギリシアに逆もどり?

どこでも量子力学

複素数の妙技

変わる法則

量子状態をどう表現するか

Zミステリー、Xミステリー

Zミステリー(1) 量子的な非局所性

Zミステリー(2) 爆弾検査問題

もしも量子力学を信じるならば

本当に“まじめ”なのか

多世界観による“認識”の解釈

“こちら”と“あちら”の扱い方

現実を記述するのは不可能か

すべての実用的な目的のためにできること

客観的収縮=OR

あらかじめ仕組まれた挫折

自然が審判を下すための時間

重力エネルギーの非局所性

“環境”が量子力学に及ぼす影響

立方体の完成を目指して

第三章 心の神秘

ホッパーが考えた第三の世界

三つの神秘、三つの偏見

意識はコンピュータに乗せられない

アウェアネス、自由意志、理解

アウェアネスに対する四つの立場

コンピュータが指した次の一手

簡単な計算にトライ

爆走する計算

Ⅱ₁文とは何か

完全な証明などあるのだろうか

チューリング対ゲーデル

二つのイラストでアルゴリズムの謎を解く

プラトン的世界との接触

ポリオミノ・タイリング

計算不可能性の台頭

ニューロンは計算的か

微小管は八面六臂

“意識”の理解に最も必要なこと

パラドックスを生む二つの実験

これが偶然と思えるか

第二部 ペンローズと三人の科学者

第四章 精神、量子力学、潜在的可能性の実現について

アブナー・シモニー ボストン大学名誉教授

序論

四・一 精神の解明を目指して

四・二 量子力学は心身の問題を説明できるか

四・三 潜在的可能性を実現させるために

第五章 なぜ物理学か?

ナンシー・カートライト ロンドン大学社会科学部教授

第六章 恥知らずな反論

スティーブン・ホーキング ケンブリッジ大学ルーカス記念講座教授

第七章 それでも地球は回る

ロジャー・ペンローズ

オックスフォード大学ラウズ・ボール記念講座教授

七・一 アブナー・シモニーへの回答

七・二 ナンシー・カートライトへの回答

七・三 スティーブン・ホーキングへの回答

訳者あとがき

翻訳にあたって

『本書は、今世紀における天才数学者の一人にかぞえられるロジャー・ペンローズが、彼自身の量子論や宇宙論の知識を駆使して、人間の魂の根源に迫ろうとした力作である。はたして現代物理学 ―特に量子力学― には、人間の意識について語る資格があるのだろうか? ペンローズ自身は、現在の量子力学は不完全だと考えており、それをより精密なものにすることによって、人の魂の成り立ちを説明できると主張している。もちろんこの主張には数多くの批判が寄せられているが、さまざまな機会をとらえて、ペンローズは自己の立場を擁護している。

それにしてもペンローズの話は、実に壮大なドラマである。まず新しい量子論を掲げ、次に数学の立場から人間の思考や意識の特色を探り出し、それらをふまえて物質から精神が生じるさまを説明しようというのである。さらにペンローズは、意識が生じる場所として、生体中の微小管をその候補に挙げている。

この予想が的確かどうかは、今後の科学の進展を待たねばならないが、幅広い知識に基づいて一つの仮説を作り上げた彼の構想力は、並大抵のものではない。また、実験で確認できることをペンローズは提案しており、論争の白黒はそこでつけられるだろう。』

訳者あとがき

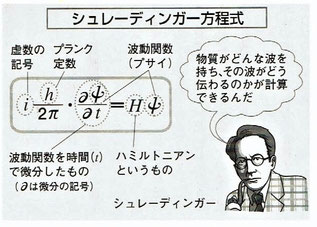

『よく知られているように、量子力学ではシュレディンガーの波動方程式[粒子の運動状態を記述する方程式]が重要な役割を果たしている。その方程式には、現実世界では見かけない虚数単位i[2乗して-1となる数のこと(記号iで表す)]が登場し、何か奇妙な印象を与えるかもしれない。しかしペンローズが本書の第二章で述べているように、そうしたプラトニック[観念的]な構成を整えることによって、原子の安定性や電子のエネルギー準位[量子力学において電子が安定状態でもちうるエネルギーの値]などを、見事に説明することができたのである。現実をうまく説明できること、これは理論にとって非常に大切なことである。

だが科学の歴史をひもとくとわかるように、ある理論が数多くの現象をうまく説明できず、その解決には一般相対論の登場を待たなければならなかった。同じような事態が、実は量子力学でも起こりうるとペンローズは考えているのである。

ここで問題になるのは、本書で言うところの“状態ベクトルの収縮(R)”[この用語は、『心の影2―意識をめぐる未知の科学を探る』の “第2部 心を理解するのにどんな新しい物理学が必要なのか:心のための計算不可能な物理学の探求”の“5 量子世界の構造”の中に出てくるようです]である。

たとえば電子の場合、観測以前には決定論的で波の状態にあるが、観測した疑問にその波が一点に収縮してしまうのである。しかもそれがどこに収縮するかは確率論的にしかわからない。そもそも人間の観測によって収縮することをどう考えるのか? また量子レベルU(ユリタリ)[こちらは『心の影2』では“ユニタリ発展U”として出ているようです。また、大阪市立大学 橋本義武先生の“雑文集”の“量子力学の枠組み”に、『量子力学は、原子レベルの現象を統計的に記述する。用いるのはユニタリ行列の数学である。』との記述がありました]過程は時間反転に対して対称だが、R過程は時間反転に対して非対称になっている。

そこで、この状態ベクトルの収縮をめぐって、量子力学の世界にさまざまな解釈が生まれており、それをペンローズが第二章の図2-8で要約している。

その中で主だったものには、ニールス・ボーアを中心としたコペンハーゲン解釈[量子世界の物理状態は重ね合わさり、波を形づくっているが、観測された瞬間に波はしぼみ、1つの状態に落ち着く(波束の収縮)。どの状態が観測されるかは、波の振幅をもとに確率論的に予想できるというもの]やそれと通じるところがあるFAPP[“すべての実用的な目的のために(For All Practical Purposes)”の意味]があり、さらに多世界解釈[観測者の世界が枝分かれするとみる立場]がある。

コペンハーゲン解釈にはボルンの確率解釈理論[電子のような小さな粒子を観測する確率が、波動関数の絶対値の2乗に比例するという法則]的な計算と実験結果とが一致するのだが、波が収縮するメカニズムを明確にはしていない。

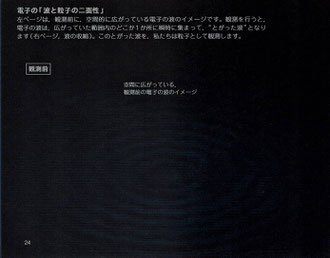

コペンハーゲン解釈:観測すると、電子の波が瞬時にちぢむ!? “とがった波”が、粒子のようにみえる

『一つの電子は「波と粒子の二面性」をもちます。この矛盾したような事実は、どう解釈したらよいのでしょうか。コペンハーゲンを中心に活躍したデンマークの物理学者のニールス・ボーア(1885~1962)らは、「コペンハーゲン解釈」とよばれる解釈を提案しました。

コペンハーゲン解釈によると、電子は観測していないときは、波の性質を保ちながら空間に広がっています。しかし、光を当てるなどして電子を観測すると、波が瞬時にちぢみ、1か所に集中した“とがった波”になります(波の収縮)。このような波が、粒子のように見えるというのです。

電子は、観測すると、観測前に波として広がっていた範囲内のどこかに出現します。しかしどこに出現するかは、確率的にしかわかりません。このような解釈をすれば、電子などの「波と粒子の二面性」を矛盾なく説明できると、ボーアらは考えたのです。』

画像出展:「13歳からの量子論のきほん」

また、観測ごとに世界が分裂していく多世界解釈についても、あまりエコノミカルではないとペンローズは批判している。

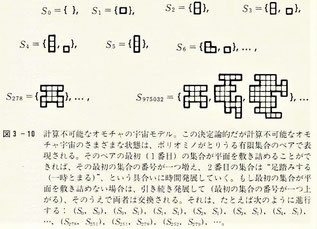

ではペンローズ自身は、どのような立場を取っているのか? 彼は現在のR(下部【注】参照)を本来あるべき理論の近似と考えており、重力も考慮に入れた“客観的収縮(OR)”(下部【注】参照)を提案している。ペンローズによると、ORは決定論的だが計算不可能な過程であるという。そこで彼は、決定論的だが計算不可能な過程がどのようなものか、“オモチャの宇宙”[計算不可能な例、“ポリオミノ・タイリング”。『しばしば、“オモチャの宇宙モデル”と呼ばれている―別のもっと良い例を思いつかないときに、物理学者がよく持ち出すものである。』]を例にして第三章を説明している。

こうした新たな量子重力の理論を予想しつつ、ペンローズは人間の意識が生じる過程について話を展開しているのである。彼の考えでは、量子力学に非計算的な要素があるので、人間の知性(意識)をコンピュータのような計算機械では再現できないという。』

【注】上記の“R”(Reduction)ですが、ペンローズ先生はそれを重力も考慮に入れた“客観的収縮(OR:Objective Reduction)”と位置づけ、量子レベル(U)と古典レベル(C)を関係付けるものとされています。なお、これについては、「第二章 量子力学の神秘」の中の「古代ギリシアに逆もどり?」、「変わる法則」、「客観的収縮=OR」のそれぞれの内容を組み合わせてまとめてみました。スッキリしたものではありませんがご参考になればと思います。

画像出展:「心は量子で語れるか」

古代ギリシアに逆もどり?

『第一章では、さまざまな対象のスケールを確かめた。それは、長さと時間の基本単位であるプランク長[量子的揺動が時空間の配置より大きくなると考えられる長さ]とプランク時間[物理世界の最小単位。量子力学の基本量であるプランク定数hと、真空中の光速c、重力定数Gの3つの定数で決まる]から始まり、素粒子で扱われる最小の大きさ(といってもプランク・スケールより約10の20乗倍も大きい)、人間スケールの長さや時間(この宇宙で私たちは非常に安定した構造体であることを示した)を経て、宇宙の年齢や半径にまで及んだ。』

画像出展:「心は量子で語れるか」

『そのとき私は、かなりやっかいな事実にふれた。基本的な物理学を記述する際に、大スケールの状況を扱うのか、小スケールの状況を扱うのかによって、二つの全く異なる記述法を使っていることについて述べたのである。それは、図2-1に示したように、小スケールの量子レベルの活動を記述するには量子力学を用い、大スケールの現象を記述するのには古典物理学を使う。そして量子レベルに対してはユリタリ(Unitary)を表すUの字を当て、古典レベルに対してはC(Classical)で評した。大スケールの物理学は第一章でとりあげ、大スケールと小スケールでは全く違う法則があるに違いないということを強調した。

物理学者たちはふつう、量子物理学が適切に理解されれば古典物理学者はそこから、導き出せると考えているようである。しかし、私の主張は違う。実際には物理学者はそうしておらず、古典レベルか量子レベルかのどちらかを用いている。』

変わる法則

『量子レベルでは、システムの状態は、とりうる全選択肢を複素数で重み付けした重ね合わせで与えられる。量子状態の時間(的)発展は“ユリタリ発展(またはシュレディンガー発展)”と呼ばれ、それが実際にUの表す内容なのである。

Uの重要な特性は、それが線形だという点である。このことは、二つの状態がそれぞれ個々に変化すると、それに応じて二つの状態の重ね合わせも同じように変化するが、重ね合わせに用いた複素数の重み付け係数は時間に関して一定である、ということである。この線形性が、シュレディンガー方程式の基本的な特徴であり、量子レベルでは、このような複素数で重み付けされた重ね合わせが、いつでも保持される。

しかしながら、何かを古典レベルへ拡大しようとすると、“法則”が変化する。古典レベルへ拡大するとは、図2-1のレベルU(上側)からレベルC(下側)へ行くことを意味している。物理的にいえば、たとえばこれは、スクリーン上の一点を観測することである。小スケールの量子事象が、実際に古典レベルで観測される。さらに大きな何かを引き起こすのである。

標準的な量子論で行われていることは、あまり口にしたくないものを引っぱり出してくるようなことであり、それは、“波動関数の崩壊”とか“状態ベクトルの収縮”と呼ばれている。この過程に対して、私はR(Reduction)という文字を使用したい。Rは、ユリタリ発展とは全くことなるものである。

二つの選択肢の重ね合わせにおいて、二つの複素数に着目し、それらを二乗すると、―このことはアルガン平面[直交座標の横軸に実数値、縦軸に虚数値をとり、一つの複素数を一つの点で示す平面]では、原点からの距離を二乗することを意味する―これら二乗された係数のおのおのは、二つの選択肢に対する確率の比となる。

だがこのことは、“測定する”または“観測する”ときにのみ起こり、それは図2-1においては、UレベルからCレベルへ現象を拡大する過程に相当する。この過程で法則は変化し、あの線形的な重ね合わせは維持されなくなる。突如として、これら二乗された係数の比が、確率となるのである。

非決定論が顔を出すのは、UレベルからCレベルへ行くときだけである。この非決定論はRと共に登場する。Uレベルではすべてが決定論的であり、“測定”という行為をするときにのみ、量子力学は非決定論になる。

以上が、標準的な量子力学で用いられる形式である。たしかに、基本理論にしては、非常に奇妙なタイプの形式である。これが単に基本的な他の理論の近似にすぎないというのであれば、それはそれで道理にかなう。だが、この複合的な手続きは、すべての専門家によって、それ自体が基本理論と見なされているのだ!』

画像出展:「心は量子で語れるか」

客観的収縮=OR

『将来、物理学が成し遂げねばならないと思うことを示すため、図2-17には修整が施されている。Rという文字で表現した手続きは、まだ私たちが見つけていない何かを近似したものである。その未発見の何かとは、私がORと呼ぶものであり、“客観的収縮(Objective Reduction)を表してる。

ORは客観的事実である― 一方、“または”他方が客観的に起こる ―今なお私たちには欠落している理論である。ORというのは、うまい頭文字になっている。というのもORは“または”をも表しており、それは実際、一方“もしくは”(OR)他方のどちらかが起こるからである。』