自律神経系の三つの顔

『心臓がアロスタティック負荷のダメージを受けやすいのは、ストレス反応システムの“配線”の中心に位置するからだ。目覚まし時計の音や自分をつけてきた人の影といった刺激に対応するため体が活発に機能しはじめると、ただちに必要なところに血液が流れ、そこでエネルギーが消耗される。休息の状態から急に激しい運動をはじめると、心拍数は1分当たり50回から150回まで上昇する。このような急激な変化は、脳と体が自律神経で直結しているから可能なのである。

自律神経は原始的な脳である脳幹と、体のほかの部分を神経回路によってつないでいる。神経回路は目、唾液腺、喉頭、心臓、肺、胃、腸、腎臓、生殖器など、いろいろな器官にはりめぐらされている。外からの刺激に反応して活性化する自律神経系は、典型的なアロスタシスと言える。すなわち自律神経系は、環境の変化に対処するために行動を起こす準備をするが、危険が去ったときには通常の状態に体を回復させる。

自律神経がこのように補足しあう機能をもつのは、関連しあう三つの働きから成っているからだ。まず、交感神経がいわば電源を入れる。外界からの刺激を受ける諸器官から脳につながる自律神経求心路のネットワークが、体中からメッセージを聞き取るマイクロホンのような役目をはたす。そして最後に副交感神経が、もとの状態に戻す働きをする。

心臓が激しく脈打ったり、冷や汗をかいたり、毛が立つような感覚など、ストレスを感じたときに起こる感覚はほとんど交感神経の働きだ。温度の変化や騒音、痛みなど、周囲からの信号に応答して、交感神経が心臓の動きを速め、血管を収縮させ、瞳孔を拡大させ、消化器系の働きを遅くするのである。これを行なうために脳の運動神経細胞が標的器官に、速くしろとか分泌量を増やせといった指令を伝える。これに使われる神経伝達物質がアドレナリンである(アドレナリンは、おもに副腎でつくられるが、血管内の交感神経や脳などでも生成される)。

胃がきりきりする感覚や急な動悸は、それを不快と認識しないかぎり、危険信号として役に立たない。これらの感覚を危険信号として処理するためには情報を脳に伝える必要がある。それを行なう別の神経系は、心臓や胃などの器官から脳につながり、体の“声”を集めて脳に届ける。このフィードバックのネットワークを自律神経求心路と呼ぶ。私たちの感情(体からストレス信号を感知した結果)を管轄しているのはおもにこのシステムである。ウィリアム・ジェームズによれば、感覚は状況によって、とらえ方が異なる(目の前にいるのが恋人か殺人犯かによって、情熱とも恐怖とも受け取れる)。しかし自律神経求心路を経由して認識された感情は、ストレスならびにストレスが私たちに与える影響を左右するのである。

最後に、副交感神経は、緊急反応を停止し、体を本来の状態に戻す。19世紀にクロード・ベルナールが述べた内部環境を維持する働きをするのだ。この副交感神経の働きにより、自律神経系は典型的なアロスタティック・システムの役割を果たしているのだ。副交感神経は、動悸を鎮め、瞳孔を収縮させ消化を助け、括約筋をリラックスさせることによって、体を元の状態に復帰させる(ただし性的に興奮すると、交感神経と副交感神経の両方が活性化する。昔から性的興奮が人間を大いに動かしてきた原因のひとつはここにあるかもしれない!)。

アロスタティック反応が健全であるためには、副交感神経がうまく機能することが不可欠だ。イリノイ大学シカゴ校のスティーブン・ポージスによれば、ストレスに対する反応は「外部からの要求に内部の要求に服従したことを意味している」と言う。外界からの変化に応えた後、副交感神経は、すぐさま最優先で体内を元の状態に戻す。しかし外界からの刺激にたびたび見舞われたり、それが長く続いたり、または異常な状況が生じるとアロスタティック反応が乱れ、副交感神経は体内の要求に応えることができなくなり、アロスタティック負荷となる。』

心臓にブレーキをかける迷走神経

『交感神経と副交感神経が交互に働くことにより、心臓は驚くほど臨機応変に対応する。心臓を落ち着かせるのは副交感神経、とりわけ迷走神経の働きだ。迷走神経はたくさんの神経からなる複雑な神経回路である。そして「迷走神経のブレーキ」とポージスが呼んでいる制御のメカニズムがうまく作動しなくなると問題が生じる。

哺乳類動物は、通常、迷走神経のブレーキがつねに作動している。それによって心臓が過剰に活動するのを防ぎ、ストレスが体を害さないようにするのだ。しかも迷走神経は交感神経の働きを抑えるだけではない。それ自体が微調整を行なって、周りで起きていることに体が手際よく適応できるようにする洗練されたメカニズムなのだ。ブレーキをかけていればだいたいにおいて興奮しすぎるのを防げるが、たとえば何かに注意を向けるなど、ときにはちょっとした切り替えが必要なときがある。とはいえ交感神経を動員するほどではない場合、迷走神経のブレーキを外して、心拍数と呼吸数を少し上げることが可能だ。こうすることで、大がかりな生理的変化を伴う緊急反応で体を消耗させることなく、体の機能をギヤアップすることができる。

迷走神経のメカニズムがうまく機能していないのはアロスタティック負荷の徴候だ。しかも、負荷の度合いは測定できる。ポージスは、健康な心臓は安静時でも、正常な範囲内で不整脈をもつことがあることを示した。つまり、息を吸い込むときには迷走神経の抑制が弱くなって心拍が若干増え、吐き出すときには迷走神経の影響が復活して心拍数が減るのだ。この不規則な動きは心拍変動、または呼吸性洞性不整脈と呼ばれる。迷走神経のブレーキ作用を測るには、心電図によって得られた情報をもとに、心拍間の時間を割り出す。健康な心臓の心拍数が不規則なのは迷走神経のブレーキがうまく機能している証拠だ。ポージスがこの方法を用いて考えだしたのが、迷走神経の緊張度というもので、これは迷走神経のブレーキがどれだけストレスに対処するのを助けているか示している。この指数の低下は(一時的に心拍数が変動しなくなってしまう)、迷走神経のブレーキが外されたことを意味し、その結果、ストレスに対応するために心拍数が上がる。迷走神経の緊張度が慢性的に低いとすれば、ブレーキが外れたままで機能していないということだ。このような状態の人はつねに緊急の態勢にあり、アロスタティック負荷に見舞われているのである。』

『健常者でも、心拍数の変動が少ないと、心疾患で死ぬ確率が高いことが研究によって判明している。精神生物学者リチャード・スローンは、迷走神経による心臓の制御は心疾患から体を守るためのメカニズムであると考えている。《心身医学》誌に発表した論文で、スローンは心拍数があまり変動しない人は冠動脈疾患になりやすく、変動の程度が低ければ低いほど、動脈硬化症が重度であり、心筋梗塞後に死亡する確率が高かったという。

しかし迷走神経のブレーキをうまく使えないことは、心疾患になりやすい心理状態の特徴でもある。敵愾心が心疾患と関係あることは、複数の研究に裏づけられている。抑うつと不安は心疾患の発症を予知させ、また心筋梗塞後の合併症を誘発し、さらには死に至らしめる。敵愾心、抑うつ、不安のいずれにも、副交感神経の機能不全が関与している。

副交感神経による心臓の調節は、心疾患につながる高血圧を防ぐ働きをしているだけではないとポージスは考える。彼によれば迷走神経のブレーキは、哺乳類というそれまでより複雑な動物が現われたときに、爬虫類しかいなかったときより敵対的な世界に対応するために進化したらしい。現代において、迷走神経のブレーキは緊急反応を発動させる刺激から私たちを守るだけでなく、感情的、社会的ストレスからも私たちを守ってくれているのかもしれない。要するに、迷走神経のおかげで、人間はこの世界(ストレスに満ちていようがいまいが)で暮らすのに適した感情的、社会的行動を身につけることができると言える。』

生活習慣と心臓

『食事、運動、お酒、睡眠などの生活習慣をうまくコントロールできるかどうかが、アロスタティック反応が私たちを守るかそれとも逆襲効果をもたらすかを左右しうる。たとえばニコチンには下垂体から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を放出する働きがある。そのため、HPA軸が活性化され、それが興奮度の高いストレス反応を引き起こす可能性がある。

アルコール摂取も、心臓血管系を直接危険にさらすわけではないが、ストレス反応を乱すことがある。アルコールがHPA軸を活性化すること、そしてラットの実験ではメスがオスより多くのACTHを分泌することが判明している。また、長期にわたりラットにアルコールを摂取させるとHPA反応が鈍くなりうることもわかった。アルコール依存症患者が酒を断って禁断症状が現れているときの血中のコルチゾールの濃度は、回復したときの二倍近くまで上がる。本人がアルコール依存症でなくとも、家族に病歴があると、実験で刺激を与えたとき過剰なコルチゾール反応が見られる。

睡眠のとりかたによっても、ストレス反応が助けられたり妨げられたりする。睡眠不足は交感神経を興奮させ、迷走神経のブレーキをききにくくするため、血圧の上昇などストレスによる弊害を受けやすく、それが心筋梗塞の引き金となったりする。また睡眠をとれなかった翌日の晩、コルチゾールが高くなる傾向がある。これが進むと腹部の脂肪沈着や心疾患につながっていく。

心血管病変を防ぐには、とくに食事と運動という、昔から言われていることに注意を払う必要がある。高脂肪の食事をとっていると体重が増えてコレステロールが高くなるだけでなく、交感神経が興奮しやすくコルチゾールの過剰分泌を招くのである。』

体脂肪とインスリンの関係

『重度の肥満は心臓に負担をかける。過剰な体脂肪、とくに腹部の体脂肪はアロスタティック負荷の徴候でもある。霊長類では、心理的なストレスが、脂肪沈着を加速することがある。ヒトの場合、ウエスト/ヒップ比で表される肥満度は、もっともストレスに弱い人々―スウェーデンの研究では社会経済的な底辺にいる男性で、イギリスの公務員の調査では男女にかかわらず下級公務員たち―に多く見られる。また、前にも述べたように、脂肪が腹部に沈着しているということは往々にして血管にもたまっていることを意味する。

アロスタティック負荷に関しては、肥満は悪循環となる。やせていることがいいとされる社会にいると、太っていることで落ち込む結果、さらなるストレスとカロリー摂取、体重増加につながりやすい。とりわけストレスと肥満と食生活と運動不足の複雑な悪循環は、心臓病とは別のストレス性疾患、つまり糖尿病の原因となりうる。糖尿病は動脈硬化のような心血管病変ではなく、体のエネルギーの使い方がおかしくなる代謝疾患だ。糖尿病自体、重い病気になりうるが、それ以外に動脈硬化の危険因子ともなる。とくに高血圧や高グリセリド血症(検査で中性脂肪が高いこと)のような状態が重なると(それはよくあることだ)動脈硬化になる確率はさらに高まる。

血液はブドウ糖の形で体中にエネルギーを運ぶ(血中のブドウ糖を血糖という)。インスリンと呼ばれるホルモンが血中のブドウ糖を、それを必要とする筋肉や器官に取りこませる。糖尿病とは、体が十分なインスリンを作らないか(1型またはインスリン依存性糖尿病)、作られてもそれを適切に使っていない状態(2型またはインスリン非依存性糖尿病)を言う。いずれの場合も、細胞が燃料となるブドウ糖を十分に取りこめない。2型の糖尿病になると、人間でも動物でも、体内でつくられるインスリンに対する抵抗性が高まる。肥満と運動不足は2型糖尿病の危険因子であり、ストレスの役割も注目されつつある(ストレスは、自己免疫疾患と考えられる1型の糖尿病の危険因子にもなりうるが、それについては後で詳しく述べる)。

インスリンは膵臓でつくられる。食事の後など、血糖値が上がると、食べたものをエネルギーに変えられるよう膵臓にインスリンをつくれという指示が行く。しかしインスリンが血糖を調節する唯一のホルモンではない。安定したブドウ糖の供給は筋肉や諸器官の細胞だけでなく脳にとっても不可欠である(筋肉などはブドウ糖が不足したときに脂肪やタンパク質を使えるが脳はそうはいかない)。脳は血液脳関門という強力なバリアーによって守られていて、ブドウ糖しか燃料として入れない。ほかの分子は大きすぎて関門を通れないのだ。したがって、脳にブドウ糖を安定供給するために、やはり膵臓でつくられるグルカゴンなど、いくつかのほかのホルモンが作用する。そしてストレスホルモンのアドレナリンとコルチゾールも血糖の調節に一役買う。

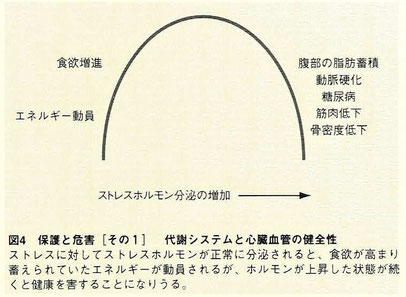

ストレスホルモンはブドウ糖代謝に悪影響を及ぼす。ストレスに対処するために余分な燃料が必要だと体が判断すると、コルチゾールが肝臓内のタンパク質を分解しブドウ糖に変えるように促す。また、アドレナリンも血糖値を上げる働きをする。そのメカニズムは全部わかっていないが、ストレスホルモンが長期にわたり多量に分泌されるとインスリン抵抗性を生み、コレステロールやトリグリセリド(中性脂肪)などが血中に増える。肥満も同じことで、コルチゾールの過剰分泌により肥満を招く。

2型糖尿病もまた、別の悪循環をたどる。インスリンの生成はストレスホルモン、とりわけコルチゾールの生成と関係があり、コルチゾールは細胞のインスリン・レセプターの感度を直接鈍らせる。インスリン・レセプターの反応が鈍ると、血中にブドウ糖が増えはじめ、血糖値が上がる。すると血糖値を下げるために膵臓はさらにインスリンを分泌するのだ。同時にストレスホルモンも増える。こうして肥満と高脂肪の食事はインスリンの抵抗性を高めるのである。』