第15章 免疫系(防御系)と自律神経の関係 part2

1.アレルギー疾患

①アナフィラキシーショック

強く感作された状態で大量の抗原がもう一度入ってくると、それにより免疫反応が起こること。抗原は蜂の毒や薬物などがある。アナフィラキシーショックの免疫反応はリンパ球と副交感神経刺激が反応の主体である。副交感神経は血圧を下げることがショックの引き金を引く。

③食物アレルギー

食物には抗原性の強いものがたくさんある。大事なことは消化管の防御システムがしっかり働くようになるまで、離乳食を続けるということである。半年以上、なるべく1ヵ月でも2ヵ月でも遅くすることである。

④花粉症、蕁麻疹

蕁麻疹は精神的なストレスが引き金になることが多い。

⑧乳児アトピー

乳児アトピーは離乳食以前に全身が真っ赤に腫れ上がる。主な原因は抗原性の高い3大抗原(卵、牛乳、小麦)、卵は卵白アルブミン、牛乳はカゼイン、小麦はグルテンである。母親がこれらの抗原を含む食品(例えば、ケーキやアイスクリームなど)をたくさん摂ると、身体で処理できないで母乳に入り、乳児が乳児アトピーになるおそれがある。もし、1ヵ月、2ヵ月の赤ちゃんが乳児アレルギーを起こしたら、母親は食生活を見直さなければならない。

画像出展:「免疫学講義」

『アレルゲンにはIgE抗体がつきます。こういうimmune complexに次に関与するものは補体と肥満細胞です。肥満細胞からは、ヒスタミン、セロトニン、アセチルコリン、ロイコトリエンが出ます。補体からはアナフィラトキシンが出ます。補体のアナフィラトキシンも、肥満細胞や好塩基球から出るものも、大きな目で見れば全部副交感神経反射で、血圧下降、分泌促進で鼻水が出たり、下痢したり、発疹、痒みなどの反応がでます。平滑筋の収縮や血管通過性亢進も副交感神経反射です。

副交感神経は夜の世界なので、布団に入って温まったときや真夜中に痒くなります。低気圧がきたりすると蕁麻疹が出ます。副交感神経反射は副交感神経が優位になると出ます。』

●鼻水、くしゃみ、発疹、腫れ、喘鳴発作などは、すべてアレルゲンを洗い流す作用である。対症療法でなかなか患者さんを治せないのは、炎症を止めてしまうと根本治療にならないためである。激しい下痢が起こったら入ってきた異種タンパクを洗い流して外に出して助かるための反応、寄生虫が入って来て下痢したら、寄生虫を排除しようとする治るための反応と考えなければならない。抗ヒスタミン剤や抗ロイコトリエン剤は根本治癒にはつながらない。

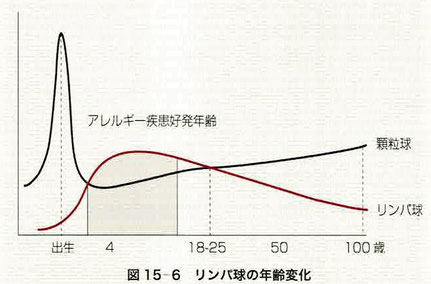

●リンパ球は出生後出てきて、1、2ヵ月から一気に増え4歳位でピークになる。その後ゆっくり減って、18-25歳で顆粒球と交差しその後は顆粒球との差が開いていく。アレルギーはリンパ球が多い時期に好発するため、高校生を過ぎた頃からアレルギーは自然に消失していく。

●ステロイド剤を多用していると、ステロイドはコレステロール骨格で組織に沈着するので、沈着したステロイドがまた刺激となって、アトピー性皮膚炎を悪化させる。このような人はリンパ球が減る時期になっても治らないことが多い。

2.顆粒球増多と組織破壊の病気

①突発性難聴[内耳](idiopathic sudden sensorineural, sudden deafness)

●激しい夫婦喧嘩をしていて、突然耳が聞こえなくなることもある[突発性難聴:一般的に50歳代を中心に30歳~60歳に多く、特に男女差はない。原因不明とされている]。増加した顆粒球が内耳を破壊することで発症する。常在菌があるところが最も顆粒球を刺激するが、非常に強いストレスに晒されると常在菌の場所に関わらず組織破壊の病気がおこる。[『安保徹の原著論文を読む』には、ストレス→交感神経刺激→顆粒球増多→粘膜破壊の連鎖とされている]

②メニエール病[三半規管](Meniere disease)

●内耳がダメージを受けると突発性難聴、三半規管がダメージを受けるとメニエール病になる。

③歯周病(periodontitis)

●一般的に歯科医はストレプトコッカス・ミュータンスの感染症と言われているが、常在菌が原因で、増えた顆粒球が口の常在菌と反応して炎症を起こす。[補足:ストレプトコッカス・ミュータンスは虫歯の原因菌とされているようです]

④食道炎(esophagitis)

●食道炎のほとんどは胃液が逆流しておこる逆流性食道炎と言われているが、胃を全摘した人でも食道炎になる。食道炎も顆粒球による粘膜破壊である。

⑤びらん性胃炎(erosive gastritis)→胃潰瘍(gastric ulcer)

●マウスの拘束実験では、12時間拘束でびらん性の胃炎を発症し、24時間拘束で胃潰瘍になった。これは顆粒球が粘膜全体に炎症を起こし、症状が進んで胃潰瘍になったということである。

⑦クローン病(Crohn’s disease)

●小腸での組織破壊だが、クローン病の患者さんは末梢血に顆粒球、特に好中球が非常に増えている。

⑧潰瘍性大腸炎(ulcerous colitis)

●潰瘍性大腸炎は大腸がダメージを受ける。

⑩子宮内膜症(endometriosis)

●子宮内膜症はストレスで分泌現象が抑制されて起こる。

⑪不妊症(infertilitas)

[子宮内膜症(endometriosis)、卵管炎(salpingitis)、卵巣嚢腫(ovarian cyst)]

●この3つは不妊症の原因になる。不妊症の共通点は「冷え」である。「冷え」の主な原因は交感神経緊張で血管収縮による血流障害である。

⑭膀胱炎(cystitis)

●一般的に膀胱炎の原因は細菌感染と言われているが、膀胱にある常在菌と増えてきた顆粒球との反応である。

⑮骨髄炎(myelitis)

●顆粒球を作る場所で自壊作用を起こし、骨髄の中に膿ができる。

⑯間質性肺炎(interstitial pneumonia)

●一般的には原因不明とされているが、この病気は血流障害と顆粒球増多である。

第16章 移植免疫

1.移植(transplantation)と拒絶(rejection)

●拒絶は移植された人の免疫(リンパ球)が移植片を異物と見なしてしまうからである。

2.MHC

●MHCは主要組織適合抗原と言われ、移植のためのタンパク質という印象があるが、本来はT細胞がT細胞レセプター抗原を認識するときの抗原分子である。

4.純系

●遺伝子が全く同じであれば拒絶は起きない。これを同系移植というがヒトでは一卵性双生児同士で行う移植である。自分の皮膚を自分に移植する自家移植でも拒絶は起きない。

●マウス同士の移植は同種移植であるが、遺伝型が異なるため拒絶が起こる。種が異なる移植は異種移植だが、同種移植同様、拒絶反応が起きる。なお、同種移植、異種移植においては、免疫反応だけでなく、凝固系、補体系なども加わって拒絶される。

5.拒絶の速さ

●超急性拒絶は移植翌日に起こるような反応である。異種移植や同種移植でも起こる場合がある。

●一般的な同種移植の拒絶は急性拒絶とされ、T細胞やB細胞がクローン拡大に1週間程かかるので、代替1週間後に拒絶反応が起こる。

●急性拒絶はステロイドや免疫抑制剤を使って抑えることができる。

●慢性拒絶は1ヵ月前後で出てくる反応で、T細胞やB細胞だけでなく、胸腺外分化T細胞や自己抗体を産生するB細胞(B-1)の活性化を伴って起こる。

7.移植のしやすさ―MHCの発現量

●赤血球のMHCはnagativeマイナスなので血液型を合わせれば移植ができる(輸血)。角膜のMHCもほぼマイナスなので移植ができる。

●MHCの発現量が弱いのは肝臓、腸、肺、心臓である。腎臓の発現量はかなり強いため、腎臓移植は肝臓移植に比べ、免疫抑制剤を使う量が多くなる。皮膚はほぼ移植はできない。

9.骨髄移植(bone marrow transplantation)

●再生不良性貧血や慢性・急性白血病で抗ガン剤や放射線治療を受けると、骨髄機能抑制されてしまうため骨髄移植が必要になる。骨髄移植では細胞、骨髄の中にリンパ球があるため、移植片がhostを攻撃する。これをGVH反応といい、これによって起こる病気をGVH病という。

10.GVH病(GVHD:graft-versus-host disease)

●ヒトでは骨髄移植は、抗ガン剤や放射線照射によって骨髄を弱らせガン細胞を除いてから行う。

12.新生児免疫寛容(neonatal tolerance)

●新生児は生まれたときにはリンパ球はない。最初の3日から1週間で新生児顆粒球増多症が起き、その後リンパ球が増えはじめる。そのときに自己抗原を学ぶ。

13.拒絶に関与するほかの白血球

●急性拒絶の場合は、T細胞とB細胞が原因である。

●慢性拒絶の場合は、extrathymicT細胞と自己抗体産生するB-1細胞が原因で、これにマクロファージや顆粒球が加わる。

●急性拒絶は外来抗原向けのシステムが作動して一気に拒絶するが、慢性拒絶では自己応答性のものが反応して色々な細胞を巻き添えにしてゆっくり炎症が起こる。

15.免疫抑制剤(immunosuppressant)

●親と子の移植でも全部は合っていないので免疫抑制剤を使って移植する。特に腎臓移植ではMHCの発現が強いため、免疫抑制剤の作用は強い、一方、腎移植では生着している期間は平均8年と言われている。

17.輸血によって生着率上昇

●移植するdonorの血液をあらかじめrecipientに輸血しておくと生着率が上昇する。これがblocking antibodyである。

第17章 免疫不全症

1.先天性免疫不全症(primary immunodeficiency)

●先天性免疫不全症は生まれて3ヵ月や半年後に気づくことが多い。これは新生児が母親の母乳から抗体をもらい、また、胎生期には胎盤を経由してIgG抗体が入ってくるが、少しずつ減っていくためである。通常は自前の免疫系が対応するが、先天性免疫不全症では対応できない。

②胸腺無形成症(thymic aplasia)

●胸腺がなくてT細胞ができないことを胸腺無形成症という。

③重症複合免疫不全症(scid:severe combined immunodeficiency)

●重症複合免疫不全症はT細胞もB細胞もできない。

2.重症複合免疫不全症(scid:severe combined immunodeficiency)

①X-scid(伴性劣性遺伝) X連鎖重症複合免疫不全症

●重症複合免疫不全症は遺伝子異常が原因である。

第18章 腫瘍免疫学

1.免疫系の二層構造

●『私たちの免疫系は二層構造になっています。生物が上陸する前の消化管中心の免疫系から、生物が上陸した後には、えらから胸腺ができ、造血が前腎から骨髄に移りました。したがって、リンパ球を作る場所は、古い時代の場所と新しい場所の2種類あるのです。

新しい免疫系ができた後、古い免疫系がすべて失われたというわけではありません。細々ながら続いています。胸腺や骨髄のような新しい免疫系はT細胞やB細胞を作りますが、加齢とともに骨髄や胸腺も脂肪化して、その作る勢いは失われていきます。その代わりに、生物が上陸する前の胸腺外分化T細胞や自己抗体産生B細胞の世界が拡大していきます。

二層構造のうち古い免疫系では、胸腺外分化T細胞は自己応答性があり、古いB細胞であるB-1細胞は自己抗体を産生します。よって、基本的に古い免疫系は、自分の身体にできた異常細胞を排除するという仕組みで存在したのです。

しかし、生物には上陸すると外界の異物に曝される機会が多くなり、進化によって出現した胸腺と骨髄を使ったT細胞、B細胞が新しく生まれました。これらの自己応答性のクローンをnegative selectionで取り除くので、クローンの構成が外来抗原向けになっています。ですから、活発な活動により入ってくる外来抗原を処理するためにはプラスになっても、内部監視の力はないのです。

私たちがだんだん年を取ってガンができるような年齢になると、二層構造のうち古い方が次第に活性化していきます。古い免疫系は腫瘍の排除や、あるいは増え続ける正常細胞の分裂の速さの調節もしています。このような二層構造で免疫系は成り立っています。』

2.ガン細胞を排除している証拠

●免疫系がガン細胞を排除している証拠

-AIDS:HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染するとCD4が減少し、(CD8も後で減る)リンパ球数が減少して免疫抑制になる。そして、カポジ肉腫が発生する。

-マラリア感染:マラリアに感染すると免疫抑制が起こり、バーキットリンパ腫という形でガンができやすくなる。

-移植:免疫抑制剤を使用するが、ガンの頻度が高くなる。

-先天性免疫不全症:子供のうちに亡くなることも多く、生き残った場合も発ガンする場合が多い。

3.腫瘍抗原

●腫瘍化するとMHCは下がるか、なくなることが多い。特に増殖の速い腫瘍の場合は、MHCを失う傾向が強くなる。このようなMHCがないガン細胞をNK細胞は攻撃する。

5.腫瘍ができるための条件

●腫瘍ができるための必要条件でよく知られているのが、遺伝子の多段階変異である。初めは正常の分裂細胞、次に良性の腫瘍、それから形質が残ったままの腫瘍、そしてMHCを失った悪性腫瘍と段階を経て増殖の勢いを増していく。

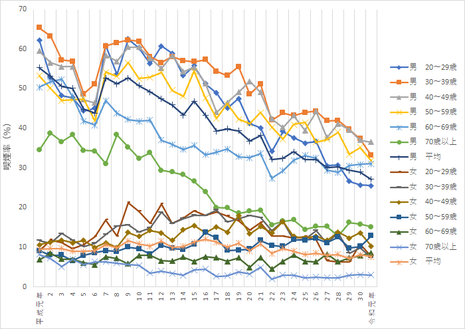

●発ガン物質(carcinogen)として有名なタバコだが、喫煙者は減り続けているにも関わらず、肺ガン患者は増え続けている事実を考えると発ガン物質の関与に疑問を持たざるを得ない。

●ストレスの共通点には低体温がある。そして、低体温は血管収縮による血流障害や低酸素状態を引き起こす。このとき、副腎髄質からアドレナリンが出て高血糖になる。これらの条件はガンが育つ最適の条件である。

下の2つの図は「肺がんを学ぶ」から拝借しました。なお、こちらは罹患ではなく、死亡率になります。赤線が肺がんです。

画像出展:「最新たばこ情報」

成人喫煙率(厚生労働省国民健康・栄養調査)

安保先生のご指摘通り、肺がん患者は増え続け、喫煙者は減っているという現実を考えると、喫煙が害であり影響しているのは間違いないと思いますが、別の要因の方が大きいと考えざるを得ないと思います。

6.ストレス反応の意義

●『私たちはストレスがかかったとき、無酸素で瞬発力のあるエネルギーを産生します[解糖系]。危機を乗り越えるためには酸素は要らないので低体温、低酸素です。このとき糖をたくさん使うので高血糖という条件になります。ですから、私たちがつらいめにあったとき低体温になったり血糖が上昇して糖尿病状態になったりするのは、危機を乗り越えるためなのです。

ストレスで起こる低体温、低酸素、高血糖は、短いスパンでは、瞬発力を得て危機を乗り越えられるためプラスに働きますが、長くストレス状態が続くと解糖系の方にシフトしてしまい、適応反応として細胞分裂が始まります。ミトコンドリアの働きには細胞分裂の抑制力もあり、低体温になるとミトコンドリアが働けなくなるので分裂正常細胞の中から適応でガン化した分裂が起こるのです。

ですから、ガンの問題はcarcinogenによる遺伝子の多段階変異というよりも、このような解糖系優位の状態に引きずり込まれて分裂の細胞(ガン細胞)になったということです。多段階変異は低体温に適応するための現象として捉えればよいのです。』

8.ガン患者の免疫状態

●低体温のためリンパ球の働きが低下している。

●交感神経緊張によって、副交感神経支配のリンパ球は減少している。

●NK細胞は交感神経刺激で数は増加するが機能は低下する。特にパーフォリンのようなキラー分子は副交感神経で分泌が促進されるので、交感神経優位な環境では低下する。

9.キラー分子群

●多少ストレスがあってガン細胞ができても、簡単にガンにならないのは、リンパ球のキラー分子群が働いて増殖を防いでいるからである。代表的なキラー分子群にはパーフォリン、Fas ligand、TNFαがある。これらは体温が37℃以上であるというのが条件である[ガン細胞は毎日5000個程できていると言われています]。

12.ガンの免疫療法

●ガンの免疫療法とは、解糖系の働きに偏った内部環境をミトコンドリア系に有利な働きに戻して分裂抑制遺伝子の出番を作るということである。

あとがき

『現代医療は、多くの病気を原因不明として対症療法を行う流れが拡大しています。しかし、多くの病気はストレスを受けて免疫抑制状態になって発症しています。原因は不明ではないのです。ストレスで生じる「低体温、低酸素、高血糖」は短いスパンではエネルギー生成のうちの「解糖系」を刺激して瞬発力を得て危機を乗り越えるための力になっています。しかし、長期間このような状態が続くと、エネルギー生成のうちの「ミトコンドリア系」を抑制してエネルギー不足に陥ります。これがストレスで起こる慢性病の発症のメカニズムです。そして、いずれガンを引き起こす原因につながっていきます。

ストレスをもっとも早く感知するのは私たちの免疫系です。末梢血のリンパ球比率やリンパ球総数は敏感に私たちのストレスに反応しています。この反応には自律神経系と副腎皮質ホルモン系が関与しています。臨床では血液検査を行い、いつでもリンパ球比率を知れる状況にあるのですが、ストレスとリンパ球の減少の相関をほとんど教育の場で学ぶことがないので、血液検査のデータが活用されていないのが現状です。末梢血のリンパ球比率は35-41%が正常値で、ここから減少しても増加しても病気になってしまいます。

顆粒球過剰(リンパ球減少)は組織破壊の病気と結びつきます。逆に、リンパ球過剰はアレルギー疾患や過敏症の病気と結びついていきます。本講義録で学んだ知識があれば、多くの病気の発症メカニズムを知ることができます。対症療法を延々と続ける必要もなくなるのです。

消炎鎮痛剤の害やそのほかの薬剤の副作用なども、この本で学べたと思います。患者に良かれと思って続けている薬剤の投与の中にも多くの危険が潜んでいるのです。特に、自己免疫疾患の治療においては、本書の知識が役立つでしょう。そして、私たち生命体が持つ偉大な自然治癒力を引き出すことのできる新しい医学や医療が進展していくことでしょう。』

感想

白血球(顆粒球とリンパ球)と自律神経、副腎皮質ホルモン系、そしてからだを守る新旧免疫系の二層構造、これらは特に重要だと思います。

一方、健康を考える上で重要とされているものに糖化と酸化があり、例えば、AGE(終末糖化産物)は大量の活性酸素を産み出すと言われています。

何が言いたいかというと、顆粒球が攻撃に使う武器は“活性酸素”であるという点です。からだの中をパトロールし健康を守ってくれている免疫が、一転、暴走してしまうとからだを破壊するモンスターになってしまう恐れがあるということです。そして、その暴走の原因、引き金はまさに“ストレス”だと思います。

私は安保先生がご指摘になられているように、ガンの原因は発ガン物質よりも、ストレスによる免疫の暴走の方が大きいのではないかと思います。

ご参考:運動は免疫能を高めるか? 「メカニズムをさぐる III 好中球」

『ヒトの好中球は白血球の中でも顆粒球に分類され、その大半を占めている(正常値40~70%)。好中球の主な役割は生体防御機能であり、体内に侵入してきた病原微生物を中心とする異物を貪食し自らが発生させた活性酸素によってそれを殺菌する。しかしながら活性酸素は非常に酸化力が強いため異物の排除に有効な反面、正常な組織にも障害を与えることや過酸化脂質の生成を促し動脈硬化をはじめとして種々の疾病の原因にもなるというマイナスの側面ももっている。ここでは運動が好中球機能に及ぼす影響を中心に論を進めていく。』